2011年01月26日

vol.6 世界のプリムラ編集委員会.2

サッカーアジアカップの日韓戦の前半戦を観ながら、

浪華さくらそう会会長の山原氏のBlogに、

『最上川』と『名取川』という品種名が載っているのですが

その資料が何だったのか気になり、ハーフタイムの時にパソコンを起動。探してみてみました。

するとこれこそが伊丹氏が挙げた資料、

萬延元申年(1860)閏三月吉日『桜草名寄控 染植重』でした。

山原氏のBlog『日本の桜草と美術』

2009年03月20日カテゴリ桜草栽培史

『桜草栽培史34 桜草名寄控翻刻』

遥台をめぐる冒険 vol.1からvol.6までを書き、伊藤重兵衛とか少し栽培の歴史を知った私は

今なら何か得られる情報があるのではないかと思い

サッカーアジアカップの日韓戦の後半戦を聞きながら、

浪華さくらそう会会長の山原氏のBlogから、カテゴリ桜草栽培史を選択して、閲覧してみました。

山原氏は『世界のプリムラ』に寄稿されていますが、

記述に誤りがあったようで、Blog内で理由を述べ訂正されていました。

誤りがあれば訂正する。至極当然のことなのに、

鳥居氏と伊丹氏、さくらそう会はそれができないのかしら。

2007年07月07日

『桜草栽培史−6ー江戸期文献』

山原氏のBlogカテゴリ桜草栽培史のタグを選択して閲覧していると、気になる記事が目に止まった。

2008年01月01日

『桜草栽培史 14』

『世界のプリムラ』で「桜草見立相撲」という番付表がさりげなく発表されていた。

ここに日本で最初(1861)の江戸時代唯一の銘鑑が再びその姿を現したのである。

桜草・プリムラの専門家で、邦楽(胡弓)の著名な演奏家でもある原一男氏の発見に係る。

その詳しい内容は、浪華さくらそう会誌に掲載される予定なので、それによられたい。

↑

昨日アップした『vol.6 世界のプリムラ編集委員会.1』に、

『世界のプリムラ』に買う価値はない。と書いてしまったが

浪華さくらそう会の会長をもってして、驚くべき資料が載っていたようだ。

原一男という名前には見覚えがある。『世界のプリムラ』に載っていた人だ。

『世界のプリムラ』201-204ページで『オーリキュラの世界』を書かれていた。

「桜草見立相撲」という番付表に関しては、伊丹氏は何も記載されていなかった。

『さりげなく発表されていた。』ということは、

さくらそうの花の画像のページの最後に載っていた小さな資料のことかな?

『世界のプリムラ』86ページ 画かれたさくらそうの項、

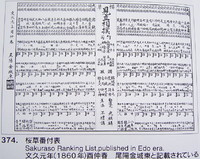

画像ナンバー374:桜草番付表 文久元年(1860年)酉仲春 尾陽金城東

掲載された画像の大きさは縦横77mm×54mm。

番付表は縦横71mm×51mmの枠の中に東西6段に分かれて書かれている。

ちょっと想像してほしい。

「桜草見立相撲」というだけあって、相撲の番付表を模した型式で書かれているのだが

文字のフォントまで相撲の番付表を模してあるから、とても細長い文字になっている。

それが縦横71mm×51mmの枠の中に東西6段に分かれて載っているのだ。

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』190-191ページに載っている櫻草銘鑑のように大きければ良いのだが

縦横71mm×51mmの枠の中の文字を、誰が読もうと思うだろうか。

普通なら読まないところだが、

浪華さくらそう会の会長をもってして驚くべき資料というのだから、読んでみることにした。

『小さく細長い字を読むのは疲れそうだ・・・』

意外にも綺麗に印刷されていたのでハッキリクッキリ全部読める。驚いた!

↓サムネイルなので画像をクリックしてみてください。

西方一段目前頭14枚目に「蜘蛛糸」という品種名が載っており、

勝手にイメージが湧いてきて、凄く気になる。白鷺よりもっと深いかがり弁ではないだろうか。

絶えてしまったであろうから、残念だ。桜草の品種名は本当に面白い♪

2011年01月21日『vol.5 田村景福.1 』で「瑶台の夢」の意味を

’女郎の夢’

’野暮な野郎の夢’

これなら意味が通じます。納得♪

作出者不明ですが’女郎花’という品種名があります。

溝口正直氏の作品には’処女の舞’もあるので、間違いないでしょう。

と書きましたが、

「桜草見立相撲」には、

東方4段目23枚目に夜遊ノ曲

西方2段目2枚目に國乳房

西方2段目3枚目に女郎花

が載ってました。

今なら命名しないであろう品種名ですよね。

東方一段目前頭6枚目に「高砂」が載っている。

さくらそう会認定の『高砂染』とは何なんだろう。

東の前頭14枚目に「名取川」があった。

名取川といえば宮城県であるが、なにか関係があるのだろうか。

今は絶えてしまったようですが、美しい花容だったんでしょうね。

「桜草見立相撲」には、

残念ながら鶏頭と丹頂は載っていなかったが、鶏はたくさん居た。

東方4段目、白鶏。

西方2段目、錦鶏。

西方3段目、鶏冠。

さくらそう会認定の『丹頂』は『鶏頭』ではないのか。と述べましたが

さくらそう会認定の『丹頂』は、この『白鶏』かもしれませんね。

西方3段目に『嶺の雪』という品種がありました。

『高根の雪』が『高嶺の雪』でない理由は、

先に在った『嶺の雪』という品種名が影響しているのかしら・・・。

西方3段目に『白露錦』、西方世話人に『青葉笛』が載っていました。

現在は『白露の錦』『青葉の笛』と呼ばれていますが

「桜草見立相撲」でも、いずれにも送りカナの『ノ』はついていません。

西方4段目に『浮線綾』もあり、意外に思え、驚きました。

「桜草見立相撲」には、絶えたであろう見知らぬ品種名が多く載っていますが

自分が所有している品種名をみつけると、不思議と嬉しい気持ちになります。

花弁の裏がピンクや赤で、表が白の花容は、意外と古くから存在していたんですね。

西方3段目に『日ノ丸』を見つけた。

大明錦の芽変わりということで、今期新しく入手した品種です。

1860年に既に芽変わりの品種が出回っていたとは知りませんでした。

と思った瞬間、『あれ?』と嫌〜な思いが来ました。

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』150ページ『大明錦』『日の丸』の項

『大明錦』作出年代 江戸末期

『日の丸』作出年代 昭和前期(1930年代)に命名か

↑

「桜草見立相撲」は1860年の日付が入った資料であり、

鳥居氏が主張する1930年の実に70年も前の資料である。

鳥居氏と伊丹氏、さくらそう会の時代考査には、呆れてしまう。

もう1ツ、気になる品種名をみつけました。

東方1段目前頭12枚目『真ナ鶴』です。

以前もこのBlogに書きましたが、私は庄内白を、根拠がないので、庄内在来の野生種と断定していません。

庄内紅は直接採取してきた人たちも居ますし、画像もあるので、庄内地方に自生していたのは確かですが、

庄内白に関しては「昔は白も咲いていたよ。」という証言しか得ていないからです。

庄内白は園芸品種かもしれないので、花房が赤紫の白花の園芸種を収集してみましたが

『真鶴』は未だ入手できずにいます。

その『真鶴』も古い時代の品種だと知り嬉しく感じたのですが、

この品種には品種間違いで育てられていたという経緯があるはず。

↓

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』143ページ『真鶴』の項

花弁の裏側は淡桃色、表は酔白色。記録では移白とあり、表現のむずかしい花色である。

長らく酒中花として栽培されてきたが、「紫絞りかがり咲」という記録に合わないので、もとの名の真鶴に戻すことになったもの。

↑

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』191ページ掲載『櫻草銘鑑』をみてみる。

4段目右から14番目『真鶴:移白中リン』

2段目右から12番目『酒中花:○薄紫絞○○中輪』

3箇所でハッキリと読めなかったが、

他の品種から似た漢字を見つけ出して解読を試みると、爪薄紫絞鑼咲中輪と読める気がする。

さくらそう会認定『真鶴』は、かがり咲きではないので、鳥居氏の言う通りなのであろう。

しかし問題なのは、

長らく酒中花として栽培されてきたのは、鳥居氏とさくらそう会という事実であり

鳥居氏とさくらそう会が品種間違いのまま栽培してきた処にある。

伊丹氏いわく、当時永井誠也と並びさくらそう界の両雄と称された

『大鐘あぐりは(中略)、惜しいことに関東大震災ですべて灰燼に帰した』そうです。

当時を代表するさくらそう界の両雄の一人をもってしても、関東大震災ですべて灰燼に帰したほどですから、

他の方にも大きな被害が出たことでしょう。

閉鎖的な連という組織と大きな災害を経た地域に存在する、さくらそう会所有の品種には、

品種間違いのまま栽培されてきた品種があることを、

さくらそう会認定の『真鶴』が教えてくれているのです。

大和神風、高砂、丹頂。今回新たに日の丸、真鶴に問題が発覚。

そんな鳥居氏が主張するさくらそう会認定の前代未聞(短花柱)と

高鴨神社の鈴鹿家が親子3代栽培し続けている前代未聞(長花柱)では、

どちらが本当の前代未聞なのでしょうね。

2011年01月25日

vol.6 世界のプリムラ編集委員会.1

今回『vol.1 鳥居恒夫』から『vol.5 田村景福』まで

『世界のプリムラ』を見ることなく書いてきたが、

ついでだから、最後に『世界のプリムラ』を見て終わろうと思う。

『世界のプリムラ』を今改めて見てみると、つくづく実感するのだが、

装丁は立派で大きな本だが、内容に値段の価値を価値を感じず、わざわざ買うまでもなかった。

加藤亮太郎著『日本桜草』(加島書店)昭和34年5月発行

昭和15年11月1日発行『農業世界十一月号付録 桜草の作り方』

『上原梓・佐々木尚友 共著 栽培秘訣 桜草の作り方』(博文館)

この2冊の方が断然面白い!

世界のプリムラ編集委員会の編集委員代表からして単なるさくらそう愛好者の一人でしかなく、

さくらそうに魅せられた編集委員代表の熱意だけで出来てしまった本という印象。

各ジャンルで詳しい方が記事を書かれているが、

ページ数の関係で中味は薄く、桜草の園芸品種や栽培歴史考察もバラバラ。

ご本人の著書やBlogに既に書かれている内容ばかりである。

『世界のプリムラ』は総ページ数256ページだが、

日本桜草に関するページ数は、さくらそうの写真23ページ、文献39ページほどで、全体の24%でしかない。

唯一面白かったのは生井兵治氏の『「あご・ほっぺ理論」への誘い』。10ページ。

あとは既に本やBlogに載っていることの寄せ集め。

・さくらそうの写真21ページと品種名を掲載している4ページは、

鳥居恒夫氏が世話人代表を努めているさくらそう会の認定品種ばかりなので

品種名と読み方も鳥居著『色分け花図鑑 桜草』と同じ内容。

・加茂川花菖蒲園の八重咲きさくらそうの画像2ページと誕生から現在までの経緯を一江豊一氏がつづった3ページ。

もうしわけないけど、八重咲きさくらそうの誕生話しから販売までの経緯なので、興味無し。

・鷲谷いづみ女史や本城正憲氏、大澤良氏のさくらそうの研究内容が8ページ。

各自の著書からの抜粋的要約内容なので、本を買って読めば済む話し。本を持っている人にとっては不要なページ。

・浪華さくらそう会の山原氏が桜草栽培史を2ページ書かれているが、ページ数少な過ぎでしょう。

中味は濃いのですが如何せんページ数に問題あり。山原氏のBlogに詳しいので、そちらを読んだ方がスッキリする。

・さくらそうの栽培 伊丹清氏が3ページ。栽培の重点と観賞の指針 中嶋克己氏3ページ。

鳥居著『色分け花図鑑桜草』、鈴鹿冬三著『日本サクラソウ』などを読めば充分な内容。

高山植物としての日本産サクラソウ属に関する記述もあり、その分野が好きな人には、貴重な文献かもしれませんが

それでもページ数は少なく、内容は薄いので、買わないと思います。

下記のような研究結果を読んでいた方が勉強になると思います。

北海道におけるオオサクラソウ(Primula jesoana)の 葉緑体ゲノムの遺伝的変異

佐 藤 由 佳・我 妻 尚 広・岡 本 吉 弘

http://clover.rakuno.ac.jp/dspace/bitstream/10659/1659/1/S-35-1-77.pdf

生井兵治氏の「あご・ほっぺ理論」も、知らなかっただけの話しで、

『あご・ほっぺ理論』『生井兵治』でネット検索すると幾つか出ているので

それを読めば、ますます『世界のプリムラ』を買う必要はなくなることでしょう。

上記以外の内容は、さくらそう会世話人の伊丹清氏による、さくらそう会に関する記述に割かれています。

栽培の経緯や歴史は前出の山原氏の「桜草栽培史」と重なっていてページの無駄。

「世界のプリムラ」というタイトルの本なのに、民間組織さくらそう会の紹介を4ページと私物化。

さくらそう会の会報誌の内容を掲載するとは、それを許した編集委員会に問題あり。

さくらそう会のPRに、鷲谷いづみ女史や浪華さくらそう会は当て馬として、利用されただけではないのかしら。

伊丹清氏がさくらそう会をつづった項の中には、いくつか興味深い内容が書かれています。

『世界のプリムラ』194ページ 日本桜草会の創立の項

明治から大正にかけ、このような状況を憂慮した同士が集まり、大正7(1918)年に「日本桜草会」が創立された。

↑

鳥居著「色分け花図鑑 桜草」に

田村景福氏の夕陽紅と瑶台の夢の作出年代が大正7(1918)年と記載されていたのは

これのことだったんですね。

『世界のプリムラ』194ページ 発起人列伝の項

大鐘あぐりは(中略)、惜しいことに関東大震災ですべて灰燼に帰したが、小石川に移転して再び収集を始め、云々。

↑

全て灰燼に帰したのか、一部の品種は残ったのか。0と1は、大きな違いですよ。

加藤著『日本桜草』:大正12年の大震災に会われ、多くの品種を失われました。

『農業世界十一月号付録』20ページ:大震災のために沢山の種類を失わてしまいました。

『世界のプリムラ』195ページ さくらそう会の特色と事業の項

さくらそう会を創立(昭和26年12月)させた大山玲瓏氏のことについて

『『農業世界』の名編集長といわれらただけに、云々。』と書かれている。

今回私が参考にした『農業世界十一月号付録』も、きっと大山玲瓏氏が編集長だったのでしょう。

だとすると、大鐘あぐり所有の桜草が

『関東大震災ですべて灰燼に帰した』という伊丹清氏の記述内容は、ウソということになりますね。

『世界のプリムラ』195ページ 種苗配布、交歓会の項

『(前略)、花時には鳥居恒夫世話人代表が参上して品種の同定を行い、品種の間違いが起こらないよう努めている。』

↑

栽培者宅に押し掛け、個人が同定を行う行為は問題があると感じる。

パワーハラスメントと同じで、これでは意見も言えないは当然であろう。

ゆえに身勝手な品種改名行為がまかり通ってきたのでしょうね。

展示会場などで広く意見交換の場を持ち、同定すべきであろう。

以上、Blogネタとして『vol.1 鳥居恒夫』から『vol.6 世界のプリムラ編集委員会』まで書いたところで

私が所有している資料は全て出尽くしたので、これで終わります。

此処までBlogタイトルに『vol.』を用いてきましたが、

これは本や雑誌でいうところの、巻や号にあたります。

1巻から7巻まで書きながら、肝心の本のタイトル=シリーズタイトルがありませんが、

敢えてつけるとしたら、村上春樹の羊をめぐる冒険をもじって、「遥台の夢をめぐる冒険」かしら。

元々の発端は

『「瑶台の夢」が正しく、「遥台の夢」では間違い。』

『漢詩から出典されたもので、瑶台でなければいけない。』

という諸先輩と資料に対して、作出者である田村景福に夏目漱石を交えた仮説を思い立ち

『瑶台の夢は、本当は遥台の夢ではないのか。』と戯言を述べて終わるはずでした。

愉快な仮説を思い立ったことにワクワクして、

Blogに書くことを楽しみにしながら資料をめくり始めたのですが

『神風』『高砂染』『丹頂』のような真実に出遭ってしまいました。これは洒落になりません。

その結果、不本意ながらネガティブな内容になってしまい、書いていて疲れました。

『世界のプリムラ』に寄稿されている、さくらそう会の伊丹清氏は

当たり前の話しですが、たくさんの資料(文献)を読まれており、子細に分析されて原稿を書かれています。

二代目伊藤重兵衛が萬延元申年閏三月吉日『桜草名寄控 染植重』(1860年)の210品種と

四代目伊藤重兵衛が明治40年1907年『櫻草銘鑑』に掲載されている286品種を照らし合わせ、

二代目記載『うか連仙人』を『東雲』に、

二代目記載『雪世界』を『満月』に改名している。

と『世界のプリムラ』193ページに書いています。

実に細かく調べておられることを感じさせますが、

何所かに改名した旨を記した資料があったのでしょうか?

根拠を示さず持論を展開するこの発想は、

明治40年1907年『櫻草銘鑑』に掲載されている『丹頂:紅中輪』を

さくらそう会が、花弁の裏は濃い紅色、表は純白色の花を

勝手に『丹頂』と認定登録した発想と、同じではないのでしょうか?

私は僅かな資料を読んだだけで、『神風』『高砂染』『丹頂』のようないい加減な品種改名行為に気づけました。

鳥居氏や伊丹氏は、歴史的資料を広く読まれえているのですから、このような矛盾に気づいていたはずです。

それなのに史実を歪めた改名行為を何故繰り返し行うのか、全く理解できません。

鳥居氏と伊丹氏が世話人を努めているさくらそう会の会員のみなさんは、如何思いますか?

さくらそう会の会員のみなさんも、資料を見比べて、広く意見交換なされることをお薦めします。

さくらそう界の将来のためにも、今の内に誤りを正し、正しい情報を後世に伝え残していきたいものです。

加筆

サッカーアジアカップの日韓戦を観ながら、

山原氏のBlogに、『最上川』と『名取川』という品種名が載っていたことを思い出した。

何かの資料に記載された品種名を紹介した内容だった。

何の資料だったのかと気になり出したので、探してみたら、

これこそが萬延元申年(1860)閏三月吉日『桜草名寄控 染植重』だった。

浪華さくらそう会会長山原氏のBlog『日本の桜草と美術』

2009年03月20日カテゴリ桜草栽培史

『桜草栽培史34 桜草名寄控翻刻』

さくらそう会認定「丹頂」は、『鶏頭』ではないのか?

と疑う私は、最上川の下流が庄内平野なので

庄内白=「最上川」とも考えたりしている分けで、気になっていた資料の1つでした。

山原氏のBlog、カテゴリ桜草栽培史には、とても詳しい資料考察が書かれています。

関心ある方は是非ご覧下さい。

山原氏のBlogに掲載された『桜草名寄控 染植重』を改めて観てみると、

二代目記載『うか連仙人』を『東雲』に、

二代目記載『雪世界』を『満月』に改名したことが記載されていました。

品種名を代えたことは、伊丹氏が資料を照らし合わせることで発見した史実でも何でもありませんでした。

『世界のプリムラ』193ページには

『一部改名さしていることが解明できた。』と書かれていたのを

私が伊丹氏が解明=発見と、勝手に解釈してしまっただけだが、

資料に「解明した」と書かれていることを、「解明できた」とは、普通言わないでしょう。

鳥居氏と伊丹氏は、何所までも自己顕示欲が強いですね。

2011年01月24日

vol.5 田村景福.4

江戸や明治の時代と現代では地名や住所は違っているので調べる気にはなれずにいたが、

田村景福氏(当時の愛好家)の住所は本郷駒込富士前。

富士山に由来していそうな『富士前』という地名なら現在に残っていそうだし

夏目漱石の住所は本郷区駒込千駄木町57番地=現在の文京区向丘2-20-7と判るので、

田村景福氏の住所を地図で調べてみることにした。

本郷駒込に駒込富士神社が在り、その前が本郷駒込富士前町でした。

夏目漱石がイギリスから帰国後の明治36年(1903年)3月から暮らした家と駒込富士神社とは

直線距離で1.2-1.3kmしか離れていなかった。

伊藤重兵衛(明治時代の桜草復興の功労者の一人)の住所は

東京府巣鴨町上駒込染井835番地 常春園

と『櫻草名鑑』に載っていますが、835番地までは調べられませんでした。

染井稲荷神社の近所としか判りませんでした。

昭和15年11月1日発行『農業世界十一月号付録 桜草の作り方』

『上原梓・佐々木尚友 共著 栽培秘訣 桜草の作り方』(博文館)19ページに

「染井墓地脇に住み、大地主でありまして、云々。」と書かれていますので

現在の染井霊園脇から染井稲荷神社の辺りのようです。

駒込富士神社から染井稲荷神社まで直線距離で僅か1.2-1.3km。

浪華さくらそう会会長の山原氏のBlog

2009年07月18日『桜草栽培史39 幕末から明治にかけてー3 』 を見ますと、

伊藤重兵衛は享保2年1717年「花壇地錦抄」を編んだ伊藤伊兵衛の流れをくむ家柄だそうです。

他に駒込伝中に伊藤太郎吉(当時の愛好家)・荒井左衛門(当時の愛好家)が居たので調べてみた。

駒込伝中とは、現在の駒込駅前本郷通り沿い道筋、駒込1丁目界隈だった。

駒込地域まちづくり協議会『駒込の歴史』

さすがは江戸。郷土史研究者は多かった。(^^)

荒井左衛門は紅女王や大和神風を発表した人物であり

田村景福は、加藤亮太郎著『日本桜草』日本桜草一覧の中で

「大和神風:西母王の実生か」と談話を寄せている。

こうして地図で見てみると、1kmも離れていない。

ご近所さんだったことがよく判るし、

田村景福が常春園へ行く際には、立ち寄ったであろうと推察もできる。

(荒井左衛門の居住地は、加藤著『日本桜草』では駒込伝中。『農業世界十一月号付録』では染井。)

時代劇を観ますと、江戸の町は坂道が多かったそうで、

平面な地図の距離だけでは、時間的な距離感が判りません。

かといって私では時間を表記した資料が思い当たりませんので

鬼平犯科帳と江戸名所図会を参考にしてみては如何でしょう。

・清水御門前の役宅

・平蔵の従兄三沢仙右衛門宅とされる江戸橋公園辺り

・鬼平犯科帳「むかしの男」に登場する巣鴨庚申塚

・長谷川平蔵の目白台の私邸(文京区目白台3丁目 鉄砲坂、聖マリア大聖堂向い辺り)を

緑の四角でマークしてみました。

『平成17年9月17日 第5回鬼平そぞろ歩き 「鬼火」コース』

時代小説と古地図トップ > 鬼平半科帳を歩く! >牛込小石川

1里=36町≒3.927km

1町=60間=360尺≒109.09m

1間= 6尺≒1.818m

此処まで調べたら、他の桜草栽培者の住所も調べない分けにはいかないでしょう。

明治大正時代の有名な桜草栽培者を調べてみました。

本郷弓町榊原子爵(当時の愛好家)

桜草だけではなく福寿草も多数秘蔵。後年神宮橋(現在の原宿、明治神宮前)に転居されるも

中風のため三年間移植など手入れができず、優良種は枯死。

本郷弓町には1丁目と2丁目がありました。

明治時代の桜草復興の功労者の一人とされる溝口正直伯爵は本郷。

本郷だけの住所は良く判らず、本郷給水所も本郷のようですが、

現在の東京大学、その前を本郷と呼ぶようです。

榊原子爵と溝口正直伯爵も、1kmと離れていない、ご近所さんだったようですね。

(本郷水道=本郷給水所辺りにも誰ぞ熱心な愛好家が居たと思うが、誰の住所だったか失念。(笑))

大鐘あぐり

加藤著『日本桜草』:浅草今戸に居住され、盛んに品種収集をされましたが、大正12年の大震災に会われ、多くの品種を失われました。その後、小石川林町に移られ、再興を図られた結果、その数に於ては、当時最も多いと云われました。

『農業世界十一月号付録』20ページ:嘗つて浅草今戸におられ、大いに桜草を愛培された方でありますが、大震災のために沢山の種類を失わてしまいました。然る後小石川区林町に移転されてからは再興に熱中され鉢数、種類に於てでは現在随一と称されるに至った程であったが、惜しくも一昨年物故されてしまいました。

明治34年2月発行「日本園芸会雑誌105号」

〈重ナル培養家〉

安部子爵:牛込南町=現在の新宿南町。

柴山政愛(明治時代の桜草復興の功労者の一人):東大久保=現在の新宿6-7丁目。

明石正春:牛込弁天町

相澤金治郎:関口台町

〈花戸ニテハ〉

横山五郎:下谷入谷=恐れ入谷の鬼子母神=真源寺 朝顔市で有名。

(入谷練塀町にも誰ぞ熱心な愛好家が居たと思うが、誰の住所だったか失念。(笑))

『農業世界十一月号付録』14-15ページ

東京下谷辺りで桜草愛玩家多く、云々。文化元(1804)年を期に発会(さくら談:これが下谷連の始まりのようです。)。(中略)、(文政2年(1819年)頃)下谷辺りには桜草を栽培していました人は百余人を算しまして、下谷連と称しました。

一方、山の手には文化2年(1805年)より下谷連の掟に習って集会を始めた築土連という会が出来まして、築土下で会合を行いました。

『農業世界十一月号付録』16ページ

文化9年(1812年)武島町(今(昭和15年当時)の小石川区内)の西川與右衛門の創始に係る日向連と称するグループがありましたが、云々。

目白台などを作出した戸田康保子爵は東京落合の目白。

三田自慢と三田の光などを作出された伊集院兼知氏は港区三田かしら。

御田八幡神社と、飛び地であった目黒区三田に三田春日神社が在ったので、マークしてみました。

江戸時代の桜草愛好家の組織は、大きくは下記の3ツのようです。

下谷連100余名 創始者 辻武助 三宅斧次郎他十余名、小笠原孫八郎。

山の手には築土連 築土下(牛込区内(昭和15年当時))創始者齋藤忠三朗。

山の手には日向連 武島町(小石川区内(昭和15年当時))の西川與右衛門。

下谷連いわく、(築土連と日向連は)二流の会。

この地域を地図に示して見てみると、狭い地域で活躍されていることが判ります。

ご近所ゆえに切磋琢磨され、多彩な花を作ってきたのでしょう。

しかし、他を蔑む狭量さもあったようだと加藤著『日本桜草』に書かれており、

明治大正という時代になっても、残っていたのかもしれません。

そう考えて伊集院兼知氏の居住地を見ると、随分と離れた所に在り、

下谷連には相手にもされなかったかもしれませんね。

伊集院兼知氏が作出した『三田自慢』『三田の光』には

孤軍奮闘振りを文京区方面に誇たい気持ちが込められていたのでしょうね。

桜草栽培者たちの住所を地図に示す作業をやってみて、

伊集院兼知氏が品種名に託したの真の想いを理解できた気がします。

連を作り掟を作り狭い地域でしのぎ合い、震災や戦争を経た東京の桜草。

明治大正時代、優れた品種が多く作出された一方で、

ゆえに作出者が亡くなると、栽培者同士の関係が閉鎖的だったこともあり、優良種が多く失われたようです。

多くの愛好家が入り乱れしながら

鳥居恒夫氏が世話人代表を務めるさくらそう会が、昭和28年(1952年)に創立されました。

(浪華さくらそう会の創立はもっと早く、昭和11年(1936年)です。)

世話人制度を不思議に思っていたのですが、連や派閥が邪魔をして、東京はまとまりがなかったんですね。

誰かが会長になってしまうと、まとまりが無くなってしまうので、

各地域(派閥や連?)から代表者を選出して、世話人制度とすることで、結成できたのでしょうね。

一方浪華さくらそう会の会員は

鈴鹿冬三氏が宮司を務めた高鴨神社は大阪、京都から、かなり広く集まっていたんですね。

東京で作出された品種を入手することは、今と比べたら面倒で、貴重だったことでしょう。

貴重ゆえ品種の消滅を防ぐ意味でも、仲間に配布しながら受け継がれ、栽培してきたと思います。

「先輩から受け継いだ由緒正しい苗」という言い伝えという事実は存在するものの

真実は不明と言わざるをえいない前代未聞(短柱花)を所有する鳥居恒夫氏たち。

鳥居恒夫氏が『最高の資料』『最もたよりとする基本リスト』と公言する『櫻草銘鑑』の作者

伊藤重兵衛より大正時代に購入した多くの品種を所有する高鴨神社の前代未聞(長柱花)。

どちらが本当の前代未聞なんでしょうね。

2011年01月23日

vol.5 田村景福.3

検索すると幾つか出てきますね。』

と書かれ、『’遥台の夢’』でネット検索へリンクが張られていました。

ネット検索してみると、’瑶台の夢’ではなく、多くのサイトが’遥台の夢’と使っているようです。

これをみてますます『誤字のまま広まることなど、あるのだろうか?』と疑問に思いました。

そもそも桜草の品種名の多くは、漢詩や謡曲から用いられているそうで、

一般人には『あまり馴染みのない言葉』でも

明治大正時代の人にとって、漢詩や謡曲は知識であり娯楽であり

今よりずっと馴染みがあり見識も深かったはず。

そんな漢詩や謡曲から用いられた品種名に誤字があれば直ぐに気づくはず。

閑話

私は決して鳥居著『色分け花図鑑 桜草』の粗探しを行っているわけではない。

粗探しする気なら、鳥居著『色分け花図鑑 桜草』を掲載順に見て行けば良いだもの。

ネットサーフィンや資料を見て疑問に感じたことを調べているだけなのだが、

その調査の過程で、次々と『おや?』『あれ?』と出遭ってしまうのだ。

今回は、見ても判らないので今までまともに見る事も無かった、

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』190-191ページにも掲載されている

明治40年1907年伊藤重兵衛の『櫻草銘鑑』を見ていて、たまたま気づいたのですが

上から二段目右から24番目『丹頂:紅中輪』

上から二段目右から25番目『竹取姫:白中輪』

この『丹頂:紅中輪』というが、ふと気になりました。

漢詩や謡曲などは無知ですが、動物や鳥なら、少しですが知っていますから

『丹頂』に見覚えがあり、確か鳥居著『色分け花図鑑 桜草』に載っていたはず。

また、私の所有品種を見てもらえば理解して貰えると思いますが

実は私、岩戸神楽、銀鶏鳥、銀覆輪、三保の古事、唐子遊、鞍馬、浮線綾、天女など

裏紅表白の花容に関心があるので、『丹頂』も気になって見ていたのです。

なので『丹頂:紅中輪』というが、ふと気になった次第です。

『櫻草銘鑑』丹頂の隣りが『竹取姫:白中輪』でした。

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』63ページに

「竹取姫(たけとりひめ)」が載っていますが、白の単色で『櫻草銘鑑』の説明通りです。

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』30ページ「丹頂(たんちょう)」

花弁の裏は濃い紅色、表は純白色。花色の美しさでは最高のもので、江戸時代以来、名花として伝わる。

繁殖力は旺盛とはいえず、所持者も少ない。草姿はそろいにくい。

丹頂鶴からの連想か。

↑

加藤亮太郎著『日本桜草』昭和34年5月発行にも『丹頂:紅中輪』と載っており、

さくらそう会の『丹頂』は、これもまた鳥居氏に因る、品種名の乗っ取りではないのでしょうか?

読み慣れない古い文体の昭和15年11月1日発行『農業世界十一月号付録 桜草の作り方』や

加藤亮太郎著『日本桜草』を、何度も読み返しながら此処までBlog記事を書いてきましたけど、

書籍の文中に『丹頂』は登場して無かった気がします。

生き物好きで裏紅表白の花容に関心がある私です。文中に記載されていたら関心を抱いたはずです。

それに、

『花色の美しさでは最高のもの』などという物言いは、何所にも載っていません。

展示会において『草姿が不揃いなもの』は劣るとされ展示会での評価は

1.無極、2.玄妙、3.神奇、4.絶倫、5.雄逸、6.出群の6ツの品位で表されており、

花の色だけを語る事は有り得ないと思います。

部門別というか細かく語るのは現代人の癖の1つに思います。

鳥居氏によれば「所持者も少ない」そうですが、それは繁殖力の影響ではなく、

さくらそう会が品種名を偽って、

本当の『丹頂:紅中輪』と違う品種を紹介しているからではないのでしょうか?

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』を読んでいますと、

花容から勝手に判断して品種名を改名しているケースが多々見受けられます。

さくらそう会認定の『丹頂』も、裏の濃い紅色と、表の純白から、勝手に『丹頂』と命名して

『櫻草銘鑑』に記載されている『丹頂:紅中輪』を

「品種名と花容のイメージと違う」として、勝手に品種名をすり替えたのではないのでしょうか?

加藤亮太郎著『日本桜草』と『農業世界十一月号付録 桜草の作り方』には

桜草の栽培の歴史として、桜草が登場する資料の数々と掲載されている品種数と品種名、

愛好家の組織だった連と当時有名な愛好家たち、

展示会に出品された鉢数や品種数、品種名が載っています。

その紹介の中に『丹頂』は載っていません。

ただし、読み返して見てみると、

加藤亮太郎著『日本桜草』61ページに、『鶏頭』という品種名が載っていました。

『桜草花品全』文化9年1812年洞水という画家が画いた

肉筆極彩色の写生画に記載されている品種名の中にみつけたのですが、

『鶏の頭』といえば紅と白。とさかはフリジン(ふりふり?しわしわ?)。

これこそが、さくらそう会認定の『丹頂』ではないでしょうか。

『鶏頭』という品種の花を見た鳥居氏とさくらそう会の世話人たちが

「この美しさは『鶏の頭』ではないでしょう。」

「品種名は芸名ですから、『丹頂』として認定しましょう。」

と、好き勝手なことを言いながら、

認定品種に決定した様を容易に想像できるのですが、いかがでしょう?

『神風』『高砂染』は品種名を戻せば済みますが

さくらそう会認定の『丹頂』は品種不明なので、処分されるべきでは???

閑話休題

浪華さくらそう会誌『日本桜草総銘鑑』で『瑶台の夢』を調べてみた。

すると、『遥台の夢』と記載されており、出典元が鳥居著『色分け花図鑑 桜草』となっていた。

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』

鈴鹿冬三著『日本サクラソウ』

加藤亮太郎著『日本桜草』

昭和15年11月1日発行『農業世界十一月号付録 桜草の作り方』

上記全てで『瑶台の夢』と表記されており

『日本桜草総銘鑑』は、同音の漢字を用いてしまった誤記のようです。

「遥台」は間違い。「瑶台」でないと意味が通じない。

というのは解りましたけど、「瑶台の夢」という品種名には未だ釈然としません。

花色に合いませんし、意味がピンときません。

作者が品種名に託した想いが伝わってこない。

田村景福氏が作出された品種名と比べても、どこか違う気がする。

田村景福氏の生年月日は知りませんけど、明治大正と生きた人として、ひねりを感じません。

ストレート過ぎて、江戸っ子の粋を感じない。

大正時代に「瑶台の夢」として発表された品種が

現代では「遥台の夢」と誤字のまま多く出回っている。

なぜだろう・・・。

閑話

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』95ページ「瑶台の夢」作出年代:大正7年1918年 田村景福発表

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』45ページ「夕陽紅」作出年代:大正7年1918年 田村景福発表。

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』129ページ「鹿島」作出年代:明治40年1907年 伊藤重兵衛発表。

明治40(1907)年は伊藤重兵衛が発表した年ではなく『櫻草銘鑑』が発行されたに過ぎない。

大正7年1918年発表という件に関しては、鳥居著『色分け花図鑑 桜草』以外の資料には載っていない。

「瑶台の夢」と「夕陽紅」も大正7年1918年の作出ではなく

大正7年1918年発行の何かしらの資料に載っていた。というだけのことであろう。

こんないい加減な図鑑が在って良いのだろうか。

生き物が好きで図鑑を眺めて育った私としては、怒りを禁じ得ない。

閑話休題

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』のせいで話しが横道に反れてばかりで話しが前に進みませんけど

さくらそう会認定の『丹頂』を所有する人が少ないのは、

伊藤重兵衛の『櫻草銘鑑』に載っている『丹頂』と違うから。

一方、「瑶台の夢」が「遥台の夢」と誤字で栽培されている方が多い理由として

田村景福氏が「遥台の夢」と命名したからこそ、「遥台の夢」のまま広まっている。

とは言えないでしょうか?

「「遥台」では意味をなさいから、誤り。「瑶台」が正しい。」という理屈は理解しますけど、

「瑶台の月」では釈然としませんが、

『細く長くで良いから末永く愛される花であってほしい』という願いから

「瑶台」をもじって「遥台の月」と命名したとは、考えられないでしょうか。

「瑶台の月」では命名した想いが理解できませんが

時代背景からも「遥台の月」だと理解できるんですよ。

田村景福氏の居住地は本郷駒込富士前町。本郷駒込といえば夏目漱石の居住地。

夏目漱石は国留学から帰国後、明治36年1903年3月から明治9年12月まで、

本郷区駒込千駄木町57番地に居住していた、ご近所さん。

現在の文京区向丘2-20-7(日本医科大学同窓会館)に夏目漱石旧居跡猫の家として石碑あり。

田村景福氏「瑶台の月」大正7年1918年発表に対して、

夏目漱石は大正5年1916年12月9日に亡くなっています。

新しく作出した花を命名する際、広く人気を得た作家の影響を受け、

「瑶台」をもじって「遥台の月」と命名したのではいのか、と思ってしまうわけです。

明治大正時代は西洋文化が入り、外国語に当て字が使われ、

ひらながカタカナが使われて同音の漢字を用いた造語や新しい言葉が生まれた時代です。

wikipediaの夏目漱石の項には、

夏目漱石の作品には、順序の入れ替え、当て字等言葉遊びの多用が見られる。

として、夏目漱石の『言葉遊び』や『造語』も紹介されています。

夏目漱石の造語とされる「肩が凝る」は、クイズ番組に良く出題されていますし

現在、日常の中で普通に使われている単語が多く見受けられます。

今は常識でも、当時は『言葉遊び』と『造語』だったのです。

そんな時代に「瑶台」をもじって「遥台の月」としても、おかしくはないでしょ?!

言葉遊びは夏目漱石だけはなく、

夏目漱石の本を装丁した画家の津田青楓の名前、青い楓にも見てとれます。

それが明治大正時代の意気込みであり、風流というユーモアなのではないでしょうか。

明治大正と生きてきた人たちの気風と時代背景を思うと、

「遥台の月」の方がひねりが利いて ‘粋’ に感じるんですよね。

2011年01月22日

vol.5 田村景福.2

と言われますが、そうかしら。

鳥居氏とさくらそう会の詐術に因る品種名の乗っ取りでない限り

品種名の書き間違いは仕方無いことの1つだと考えます。

浪華さくらそう会会長の山原氏は自身のBlogに、

同音の漢字表記(当て字)に因る書き間違いに関しても掲載されています。

さくらそう会と鳥居氏は根拠を示す事なく断定するだけですが

山原氏は根拠を示しながらシッカリ説明が成されているので、納得がいきます。

------------------------------------------------------------

2008年03月17日 『桜草栽培史16 銘鑑訂補拾遺1』

◯錦葉集

錦葉集 裏紅表曙白切弁大輪 伊・保・国・鳥

錦葉集 白地紅絞中輪 植

近年「錦葉集」を「金葉集」と書く向きがあるようであるが、

何十年も使ってきた「錦葉」の名を変える必要はまったくない。

◯嵩山

浪華銘鑑には

高山 こうざん 裏紅表曙白大輪 伊

嵩山 すうざん 裏紅表曙白大輪 控・伊

とあり,全く同じものなので、「高山」を削除する。

これは加藤本に、「嵩山 こうざん」とある読みに引きずられて,

「こうざん 高山」としてしまった誤りである。

ちなみに「嵩山は」中国河南省にある五岳の一つに数えられる名山である。

(加藤本=加藤亮太郎著『日本桜草』(加島書店)昭和34年5月発行)

◯玉冠

浪華銘鑑には

玉冠 たまかんむり 裏紅表移白抱咲大輪 伊

玉の冠 たまのかんむり 裏紅表移白抱咲大輪 控・伊・宇・鳥

とあり,同じものなのでまとめるなければならない。ただ出典の伊には「玉冠」とあり読みはない。

そこで試しに広辞苑で引いてみると、「ギョッカン」で出てくる。

朝廷の儀式で用いられた特別な冠のことである。

ここで「神代冠」のことを思いおこす。

これもかって「かみよのかんむり」と読まれる向きもあったが、

浪華の前会長であった鈴鹿冬三氏が、

「神代には冠などなく、神代冠ジンダイカンという冠の種類があるのみ」と指摘された経緯があった。

「玉冠ギョクカン」もその例であろう。

そこで、

玉冠 たまかんむり、は削除

玉の冠 たまのかんむり は削除

玉冠 ぎょくかん 裏紅表移白抱大輪 控・伊・宇・鳥 として新たな項目をたてる。

------------------------------------------------------------

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』99ページには『玉の冠 たまのかんむり』として載っているが、

「神代冠」の読み方といい山原氏の説明には合点がいく。

閑話

『色分け花図鑑 桜草』の著者である鳥居恒夫氏とさくらそう会は、

『櫻草銘鑑』を『最高の資料』『最もたよりとする基本リスト。』と190-191ページで紹介しています。

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』191ページ掲載『櫻草名鑑』

上から二段目右から8番目に『玉冠』と掲載されており、

一番上の段の右から3番目には『紫雲重』が掲載されています。

此処からは私が『櫻草名鑑』を見ながら感じたことを書きたいと思います。

↓

現在私たちは、何の違和感もなく『紫雲の重(しうんのかさね)』と読んでいますけど、

ひょっとして『しうんかさね』という呼び方が正しいのではないでしょうか?

『櫻草名鑑』にふりがなは付けられていませんけど、

『ノ』『リ』『ケ』『レ』『ト』『ル』のように、送りかなを入れて、読み方を教えてくれています。

なので『玉冠』を『玉の冠(たまのかんむり)』と読ませるのなら、『玉ノ冠』と記載されるはずです。

「あなたのは『玉冠(ぎょっかん)』で、私のは『玉の冠(たまのかんむり)よ。』

などと、将来に困惑を招く事になりかねないので、

今後は『玉冠(ぎょっかん)』で統一したいものです。

そして『櫻草名鑑』には『紫雲重』と記載されているので

『紫雲の重(しうんのかさね』という読み方はおかしい、と思う次第です。

知らぬ間に、勝手に『の』を入れてしまっている品種名も、少なくないのかもしれません。

逆に、勝手に『の』を抜いてしまっている品種名も、少なくないのかもしれません。

現在『白露錦(はくろにしき)』として流通している品種は

『櫻草名鑑』の一番下の段、左から19番目に『白露ノ錦』と表記されています。

『ノ』が入っているのですから、正しくは『白露の錦(はくろのにしき)』でしょう。

昭和15年11月1日発行『農業世界十一月号付録 桜草の作り方』

『上原梓・佐々木尚友 共著 栽培秘訣 桜草の作り方』(博文館)16ページに

『楊柳笛(やうりうぶへ)』と掲載されていました。

『櫻草名鑑』一番上の段右から22番目にも『楊柳笛』と『ノ』が入らず載っています。

現在私たちは『楊柳の笛(ようりょうのふえ)』と読んでいますが

これも正しくは『楊柳笛(ようりょうぶえ)』ではないでしょうか。

ちなみに『青葉の笛』は、『櫻草名鑑』一番上の段右から17番目に『青葉ノ笛』と掲載されています。

『ノ』が入っていますから、現在の読み方通り「あおばのふえ」と読めます。

閑話休題

桜草の品種数に関して

昭和15年11月1日発行『農業世界十一月号付録 桜草の作り方』

『上原梓・佐々木尚友 共著 栽培秘訣 桜草の作り方』(博文館)

27ページ『日本櫻草の品種』の項には

『日本櫻草の品種は、(中略)、一千種に近いものとなりました。

併し現在残存しているものは、恐らく四百五十種位ではないかと思います。』と書かれており

鳥居恒夫氏は著書『色分け花図鑑 桜草』の中で、

『品種名は、芸名・源氏名と同じようなもの』との旨を公言されていますが、

品種名は、山原氏が言われるように、不変なものです。

「江天鳴鶴」や「大和神風」の例もありますから

「AとBとCとDは同品種なので、花容から品種名はAで認定した。」

などと広く意見も聞かずに断定してしまうべきことではありません。

『櫻草名鑑』の上から3段目、左から14番目に『夕陽』という品種が表記されています。

現在『夕陽』は存在している否か、判りませんけど、

田村景福氏が大正7年1918年に発表した『夕陽紅』は現代でも広く普及しています。

もし誰かが、『夕陽(ゆうよう)』という名札を注した鉢を栽培していても

「これは『夕陽紅』と間違えたんだね。」と安易に指摘はできませんから、注意が必要でしょう。

しかし品種の書き間違いは、昔からあったようです。

加藤亮太郎著『日本桜草』(加島書店)昭和34年5月発行では

209ページからの日本桜草一覧を見ますと、読み方などについての注意書きがあります。

『梓衣(あずさごろも):綾衣の誤ならん』

『織浪(おりなみ):織姫の誤ならん』

『漢泉殿(かんせんでん)=甘泉殿』

『還城(かんじょう):還城楽の誤か』

『汲衣(くみごろも):汐衣?』

『雲居(くもい):雲居鶴と同じならん』

『塩衣(しおごろも)=汐衣』

『上紫(じょうし):紫鑼の誤りか』

『千里一羽(せんりひとは):千里一跳?』

『園梅(そのうめ):梅園と同様か』

『大杯(たいはい):おおさかずき(大杯)と同様か』

『太平楽=泰平楽(たいへいらく)』

『竹取翁(たけとりおきな):竹取姫(たけとりひめ)に同じ』

『鶴の髭(つるのひげ):鶴の毛衣の誤か』

『南京(なんきん):南京小桜と同様か』

『萩の上風(はぎのうわかぜ):萩の下露と同様ならん』

『初日の出(はつひので):初日野に同じか』

『花大将(はなたいしょう):華大将と同じか』

『花玉垣(はなたまがき):朱の玉垣と同じか』

『花の宴(はなのえん):花莚と同様ならん』

『万里の船(ばんりのふね):万里の響(ばんりのひびき)の誤りか』

『飛竜紅(ひりゅうこう):飛竜に同じ』←仙台を仙台紅と表記するのと同じ誤りですね。

『不礼講(ぶれいこう):無礼講に同じ』

『弁慶状(べんけいじょう):弁慶上か』

『御田の光(みたのひかり):三田の光に同じならん』(港区三田にある御田八幡神社に所縁か?)

『深雪笹(みゆきざさ):深雪笠の誤りか』

『御世の誉(みよのほまれ):御国の誉誤ならん』

『楓の賀(もみじのが):紅葉狩に同じか』

『大和神楽(やまとかぐら);大和神風の誤か』

『雪姫(ゆきひめ):青葉の笛に似る』

『我が母(わがはは):母の愛に同じ』

閑話

田村景福氏が作出した『夕陽紅』の読み方を、私は「ゆうひべに」だと思っていました。

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』45ページに、そう書かれていたからです。

でも、上記文章を作成するにあたり加藤亮太郎著『日本桜草』を写している時に、ふと思ったのです。

『夕陽(ゆうよう)』『飛竜紅(ひりゅうこう)』なら、『夕陽紅(ゆうようこう)』ではないのか?と。

(ちなみに鳥居著『色分け花図鑑 桜草』41ページ『関台紅(せきだいこう)』)

そこで、昭和15年11月1日発行『農業世界十一月号付録 桜草の作り方』

『上原梓・佐々木尚友 共著 栽培秘訣 桜草の作り方』(博文館)を見てみてビックリ!!

19ページに『夕陽紅(ゆふやうこう)』と載っているではありませんか。

慌てて浪華さくらそう会誌『日本桜草総銘鑑』もチェックしてみたら、『夕陽紅(ゆうようこう)』と載ってます。

さくらそう会の世話人代表を務める鳥居恒夫氏、此処でもまた適当なことを遣ってましたわ。

閑話休題

また、こういう事もありました。

2009年05月18日『山形市産3品種』、『高根の雪』を頂戴した家のご主人が翌年になって

「根ではなく嶺と書いて「高嶺の雪」ではないのか?」と質問してきました。

インターネット上には「高嶺の雪」と書いた名札を挿した鉢も見かけますが、

鈴鹿冬三著『日本サクラソウ』140ページに

高木勇氏の作出 高根の雪 昭和42年(1967年)選出

と書かれており、最初から『高根の雪』で命名したと考えられます。

『高根の雪』は命名者の意志なので、『高嶺の雪』は誤りになるでしょうね。

ちなみに、

図鑑と銘打った鳥居著『色分け花図鑑 桜草』68ページ『高根の雪』の項には

1982年認定 高木勇発表とあり、さくらそう会認定年度が掲載されていおり、

さくらそう界の資料としての訂をなしておらず、呆れるばかりです。

「しお」という発音の漢字には、

同音の「汐」「潮」「塩」を(おそらくは深く考えず)使って人もいますし

同音の漢字を、とくに旧字体を使ってしまうことは、日本人の性なのかもしれませんね。

----------------------------------------------------

本当は↑で締めて終わりの予定でしたが、下記を加筆しない分けにはいかなくなりました。

私は決して鳥居著『色分け花図鑑 桜草』の粗探しを行っているわけではない。

粗探しする気なら、鳥居著『色分け花図鑑 桜草』を掲載順に見て行けば良いだもの。

ネットサーフィンや資料を見て疑問に感じたことを調べているだけなのだが、

その調査の過程で、次々と『おや?』『あれ?』と出遭ってしまうのだ。

加藤亮太郎著『日本桜草』(加島書店)昭和34年5月発行

日本桜草一覧の項231ページ

『高砂(たかさご):表白地緑斑絞裏淡紅大輪』と掲載されていることに気づき、『あれ!?』と思った。

実は私、最近まで緑斑入りの花に関心があり、

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』68ページ掲載『高砂染(たかさごぞめ)』を入手したおと願っていたからだ。

鈴鹿冬三著『日本サクラソウ』をみてみると

164ページ『高砂(たかさご):表白地緑斑絞裏淡紅大輪』と掲載されている。

(『日本桜草』と『日本サクラソウ』のいずれにも『高砂』の画像は載っていない。)

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』68ページ掲載『高砂染(たかさごぞめ)』には

「綾千鳥の名で栽培されているものは同品種」とも書かれていたので

浪華さくらそう会『日本桜草総銘鑑』で『綾千鳥』と『高砂染』を調べてみた。

すると、『綾千鳥』は埼玉さくらそう会誌“櫻草”2号で

『高砂染』の出典元では鳥居著『色分け花図鑑 桜草』となっていた。

鳥居氏は『色分け花図鑑 桜草』に『高砂染』の作出年代を「江戸末期」と記載している。

しかし、鳥居著『色分け花図鑑 桜草』地錦抄から櫻草銘鑑への項、

191ページ掲載『櫻草名鑑』の一番下の段、左から13番目に『高砂』が載っており

私には「裏淡紅表白斑緑絞リ大リン」と読めます。

これは、どういうこと???

本城正憲氏の博士(農学)学位論文にも、『高砂染』と載っているが、

鳥居氏が紹介している江戸末期に作出されたという『高砂染』とはなんぞや?!

これは第二の『大和神風』事件!?

かように次々と疑惑が沸き上がる『色分け花図鑑 桜草』を書いた

鳥居恒夫氏と氏が世話人代表を務めているさくらそう会の説明は、鵜呑みにしてはいけないのである。

さくらそう会の会員のみなさんは、如何思われます?

2011年01月21日

vol.5 田村景福.1

鳥居恒夫著『色分け花図鑑・桜草』98ページ’瑶台の夢’の項より抜粋。

瑶台の夢(ようだいのゆめ):大正7(1918)年 田村景福発表

花弁の裏側は淡桃色で時に筋斑、表は酔白色。

瑶台とはお月様のことで、白い大きな花を月に見立てたもの。遙台では間違い。

(「遙」は「遥」の旧字体なので、此処では以降「遥」を使います。)

加藤亮太郎著『日本桜草』(加島書店)昭和34年5月発行 69ページ

本郷駒込富士前には、田村景福氏があり、熱心な実生家で、

雨乞小雨、塩煙、秀美、手中の玉、藤下水、’搖台の夢’、夕陽紅、などを残されたし、云々。

鈴鹿冬三著『日本サクラソウ』120ページ田村景福氏(本郷駒込富士前)

熱心な実生家で、雨乞小雨、塩煙、秀美、手中の玉、藤の下水、’搖台の夢’、夕陽紅、などを残された。

(「搖」は「瑶」の旧字体なので、此処では以降「瑶」を使います。)

どうやら’瑶台の夢’で正しいようです。

それでも、鳥居氏が述べることは鵜呑みにできません。

ネットで『遙台 意味』『遥台 意味』で検索すると

もしかして: 『遙 意味』『遥 意味』と出ました。

本当に『遙台(遥台)では間違い。』のようです。

次ぎにネットで『搖台 意味』『瑶台 意味』で検索すると

『搖台 意味』では、旧字体のせいでしょうか、参考になるサイトがヒットせず。

『瑶台 意味』では、辞書サイトがヒットしたが、内容はコピペに近い。

-------------------------------------------------------------------------

・国語辞書 - goo辞書

よう‐だい〔エウ‐〕【×瑶台】

1 《殷(いん)の紂(ちゅう)王の作った台の名から》玉で飾った美しい高殿。

2 月の異称。

・Yahoo!辞書 大辞林 (国語辞書)[ 大辞林 提供: 三省堂 ]

ようだい[えう―] 0 【▼瑶台】

玉で飾った美しい御殿。玉のうてな。玉楼。

・Yahoo!辞書 大辞泉 (国語辞書) [ 大辞泉 提供: JapanKnowledge ]

よう‐だい〔エウ‐〕【×瑶台】

1 《殷(いん)の紂(ちゅう)王の作った台の名から》玉で飾った美しい高殿。

2 月の異称。

・kotobank デジタル大辞泉の解説

よう‐だい 〔エウ‐〕 【×瑶台】

1 《殷(いん)の紂(ちゅう)王の作った台の名から》玉で飾った美しい高殿。

2 月の異称。

・瑶台とは - Weblio辞書 三省堂 大辞林

ようだい えう― 0 【▼瑶台】

玉で飾った美しい御殿。玉のうてな。玉楼。

-------------------------------------------------------------------------

調べてみたものの、’お月様の夢’では、意味不明である。

『瑶台とはお月様のことで、白い大きな花を月に見立てたもの。』

というが、田村景福発表の’瑶台の夢’は

『花弁の裏側は淡桃色で時に筋斑、表は酔白色。』

であり、到底お月様には見えないし、

作出者は絶対に想いを託して命名しているはず。

今度はネットで

『遙 意味』『遥 意味』

『搖 意味』『瑶 意味』

で検索してみた。

『遙』と『遥』は、子供の命名のための漢字の意味を紹介しているサイトが多くヒットした。

「細く長く続く」「遠くまで眺望が開けているさま」

「遥かかなたにあるさま・細く長くゆらゆらと続いているさま」スケールが大きいイメージ。のようです。

『搖』と『瑶』は、あまり意味は無いようだが

「玉のように美しい」という意味から、子供の名前に使われているようです。

---------------------------------------------------------------------

よう【×瑶〔瑤〕】

[人名用漢字] [音]ヨウ(エウ)(呉)(漢)

美しい玉。また、玉のように美しい。「瑶台」

[名のり]たま

---------------------------------------------------------------------

Yahoo! 知恵袋トップ > 言葉、語学

[名]たま。白く美しい玉(出典元不明)。

[形]たま。玉のように美しいさま。あかぬけして輝く美しさをほめることば。「瑶顔(ヨウガン)」

---------------------------------------------------------------------

上記でも納得できないので、

『瑶台 意味』でヒットした辞書サイトで、『月』を検索してみました。

一件だけ、お月様と違う意味がみつかりました。

-------------------------------------------------------------------------

・kotobank デジタル大辞泉の解説

がち 〔グワチ〕 【▽月】

1 《謡曲「松風」の「月は一つ、影は二つ、三つ(満つ)汐(しほ)の」からという》

江戸時代、上方の遊里で、揚げ代1匁の下級女郎のこと。汐(3匁)・影(2匁)の下位。

2 《「がんち(頑痴)」の音変化か》色道に慣れないこと。不粋なこと。また、その人。野暮。

-------------------------------------------------------------------------

’女郎の夢’

’野暮な野郎の夢’

これなら意味が通じます。納得♪

作出者不明ですが’女郎花’という品種名があります。

溝口正直氏の作品には’処女の舞’もあるので、間違いないでしょう。

って、これが正しい分けがありません。

浪華さくらそう会『日本桜草総銘鑑(最新版)』をもとにまとめた

2010年03月23日『作出者一覧表』を見てもらえば感じ取っていただけると思いますが、

作出者毎に、命名に何かしら関連性がみてとれます。

下記は溝口正直(明治)の作品一覧ですが、

私の勝手な印象として、品種名に艶があるというか大人の夜の情緒を感じ

’処女の舞’などはには見習い中の踊りの連想させ

『溝口正直氏という人は、芸者あげての遊びが好きだったんだろうなあ』と思わせます。

青霞、薄雲、古金襴(明38)、小町の舞(明38)、彩色班々、笹の波、掌中玉、処女の舞、白鷺(同名異種あり)、大朱冠、立田錦、初 日影、花曇、花摺衣、花の丘、花の冠(明38)、花の滝、花の玉章、春霞、萬里響、人丸(同名あり)、故郷の雪、星月夜、深雪笠(明38 最大輪)、八橋(明38)、許の色、蘭奢待。

下記は田村景福の作品一覧です。

雨乞小町、汐煙・塩煙、秀美、手中の玉、花孔雀(手中の玉と同じか)、藤の下水、夕陽紅、瑶台の夢。

命名には日常の風景を題材している印象を受けます。’夕陽紅’は、夕陽のように赤い花であることが伝わりますし

’藤の下水’など見た事ありませんけど、

雨上がりの藤棚の下に溜まった水たまりに映った、藤色の花であろうと情景までも推察できます。

そんな田村景福氏が、’女郎や野暮な野郎’を命名する分けがありません。

しかし、それでも’お月様の夢’というのには納得しかねます。

田村景福氏の命名に、’お月様’という情景はありませんもの。

そこでネットで『瑶台』と検索して、用例をみてみることにしました。

・瑶台_广州瑶台_瑶台公交_广州瑶台公交

・ぐるなび海外版 広州 - 嘉利美食(瑶台店)

・YouTube 魂化瑤台夜合花 新馬師曾001(動画)

上記3件を参考にして考えてみると、広州に 瑶台という町が在るみたいですね。

動画『魂化瑤台夜合花 新馬師曾』を見ても理解できませんでしたが

男女が夜に落ち合って、逃走(亡命。駆け落ち?)するような印象を受けました。

瑶台=月だとして

『月の町』『月町』『男女が月夜に落ち合って、逃走』

では変です。シックリきません。

でも瑶台=月明り、月光と解釈すると

『月光町』『月明りの夜に男女が落ち合って、逃走』

となり私は合点がいきます。

瑶台=月ではなく、

瑶台=月明り、月光と解釈するのではないでしょうか。

そう考えると田村景福氏作出は’月明りの夢’’月光の夢’と読み取れます。

月明かりに照らされた白い花なら酔白色に納得。裏側の淡桃色は月影でしょうか。

『花弁の裏側は淡桃色で時に筋斑、表は酔白色。』のイメージにも合います。

鳥居氏は著書『色分け花図鑑 桜草』(学習研究社)の40ページ『紅天鳴鶴』の項に、

『「江天鳴鶴」と書いたものもあるが、「紅天鳴鶴」でないと、意味をなさない。』

と、花容を見たままのこじつけを行いました。

’瑶台の夢’では、辞書でひいた意味をそのままこじつけ

『瑶台とはお月様のことで、白い大きな花を月に見立てたもの。』

と解説文に書いたのでしょうね。

裏側は淡桃色で時に筋斑、表は酔白色の花容を、月として見ろ。というのは無理がありますよ。

第一、粋な江戸に生まれ、西洋文化の波の中で育った明治大正の人に、

瑶台=月というストレートな発想はもたないと思います。

見た目通りなんて、粋じゃありません。不粋で野暮というものです。

田村景福氏が己を不粋で野暮と自覚していて、自傷的に’不粋で野暮な野郎の夢’。なんて命名するわけもありませんしね。

以上、戯言を述べましたが

ネットで『瑶台 漢詩』で検索してみると、桜草の品種名の出典元が色々でてきました。

『玉で飾った美しい御殿。玉のうてな。玉楼』という意味が多いように感じます。

ロゴスの庭園『李白』では、’月の世界’と解説されいます。

’月の世界の夢’’月の夢’。瑶台=月で良いのかも。

ロゴスの庭園『李白』

清平調詞 三首 其一

雲想衣裳花想容 雲には衣裳を想い、花には容(よう)を想う

春風払檻露華濃 春風檻(おばしま)を払って露華濃(ろかこまや)かなり

若非群玉山頭見 若(も)し群玉山頭(ぐんぎょくさんとう)を見るに非(あらず)んば

会向瑶台月下逢 会向(かならず)瑶台(ようだい)月下において逢わん

雲には楊貴妃の衣を連想し、花を見てはその姿を連想する

春風が楊貴妃のもたれる欄干に吹き、花に宿る露が艶やかに光って揺れる

美しい天女が住むという群玉山か、月の世界のうてなでなければ、

このような美しい人には逢えないだろう

↑

ティェンタオの自由訳漢詩 315

『李白66 清平調詩三首 其一 清平調詩 三首 其の一』

詩中に「群玉山」とか「瑶台」が出てくるのは西王母(せいおうぼ)が棲むという伝説の山であり、

楊太真の美しさはこの世のものでないと褒めたたえています。

また、こんな漢詩もありました。今回の話しに関係はないのですが、

『瑶台』を英訳すると、

fairy(妖精)、fairyland

【不可算名詞】 妖精[おとぎ]の国.

[単数形で] この上なく美しい所; 夢幻郷,桃源郷.

と出るのが不思議でしたが、出典はこの漢詩かもしれません。

↓

漢詩の世界.6『古朗月行 (ころうげっこう)』

李白(盛唐)

小時不識月(しょうじ つきをしらず)

呼作白玉盤(よんで はくぎょくばんとなす)

又疑瑤台鏡(また うたごう ようだいのかがみ)

飛在碧雲端(とんで へきうんのはしにあるかと)

◎これは、もっと長い詩(楽府)の最初の四句。

☆瑤臺-仙女の居所。

小さいときは月をしらなかった。

白玉盤と呼んでいたこともあった。

また、仙女の鏡が空を飛んで青い雲の端にひっかかっているのかと思った。

↑

Yahoo! 知恵袋に瑶台の意味として

『[名]たま。白く美しい玉』と答えていた人がいましたが、

此処から勘違いして書いたのかしら・・・。

漢詩の話しはこれで終わります。

私は漢詩自体知りませんし意味も解らないので、面倒になり、これ以上は探せませんでした。(^^;

2011年01月21日

vol.5 田村景福.0

と或るBlogで、気になる記事と遭遇しました。

------------------------------------------------------------

’瑶台の夢’(ヨウダイノユメ)。

色分け花図鑑・桜草(学習研究社)によると、

「瑶台」とは「月」のことで、「白い大きな花を月に見立てたもの」なんだとか。

ラベルには「遥台」と書かれていますが、「瑶台」の間違いですね。

去年買い集めた桜草には誤品がたくさんありましたが、

こんな名前の書き間違いもいくつかあるようです。

あまり馴染みのない言葉なので、どこかで間違えるとそのまま広まってしまうのでしょう。

検索すると幾つか出てきますね。

------------------------------------------------------------

色分け花図鑑・桜草(学習研究社)といえば

さくらそう会世話人代表鳥居恒夫氏の詐術に溢れた著書です。

上記Blogにも’瑶台の夢’の花の画像は載っていましたが

その花容は「白い大きな花を月に見立てたもの」には、とても見えません。

さらに

『こんな名前の書き間違いもいくつかあるようです。』

と言われますが、そうかしら。

また

『あまり馴染みのない言葉なので、どこかで間違えるとそのまま広まってしまうのでしょう。

検索すると幾つか出てきますね。』

と書かれ、『’遥台の夢’』でネット検索をされリンクを張っていました。

リンク先をみてみると、多くのサイトが’遥台の夢’を使っているようです。

これをみて『誤字のまま広まることなど、あるのだろうか?』と疑問に感じました。

そこで調べてみることにしました。

2011年01月20日

vol4. 山原茂.4

長年の桜草の栽培で得た経験から持論も紹介されています。

その1つに、増し土不要論があります。

2010年06月12日『浪華さくらそう会幹事会』より抜粋。

・増土をなぜするのか。

よほどの浅植でもしない限り,新根茎が地表に飛出すということはあまりない。増土をしないもの2人、他の人は、施肥を兼ねて増土するというが。鉢底石の使用(水はけの良い培養土ならこんなものは入らない)と同じく、自分の目でじっくり観察して、既成概念を見直すといいのだが。

2010年05月29日『5月末の桜草 』より抜粋。

桜草栽培家のほとんどが行っているという増土は一体何のためにするのか。伝統に縛られた増土をしなければという既成概念を一度疑ってみてほしいものである。

2010年05月22日『花の後始末 』より抜粋。

〈増土〉芽の根元を点検しているが、新芽の飛出しは皆無で、増土をする必要はなし。桜草といえば増土と言われるのだが、よほどの浅植でない限り何もしなくても大丈夫。

2008年08月18日『桜草の栽培ー増土再考』より抜粋。

桜草の書籍や桜草に関する記事では必ず増土することと書いてある。

全ての芽が地表に飛び出す訳ではない。

ごくたまに見られる現象である。常に鉢の状況を観察しておれば、芽の動きも分り、そ

れなりに個別に対処すればすむ。一律に増土を行うのは用土や労力の無駄かもしれない。

結論として、桜草にとって増土は必要なことかと問われれば、否と答えねばならない。し

てもしなくても基本的に変わりない。飛び出してきつつある芽の鉢だけでよい。

以上、上記のように事ある度に増し土不要論を述べていますが、

栽培経験の浅い私には良く判りません。

判りませんけど、2010年に増し土したところ

雑草の繁殖を抑え、表土の乾燥具合が判断しやすくなったので

2011年も、地表に芽や根が出ようが出まいが、行うつもりです。

誤解がないように書いておきますが、増し土不要論というのは私が一方的に表現しただけで

『新根茎が地表に飛出していないのに、増し土する必要はないでしょ!?』

と山原氏は問いかけているだけですから、勘違いしないでくださいね。

浪華さくらそう会HPに掲載されている

私の実生法『植替』の項でも、

『土から飛び出している場合、増し土で覆ってやります。』とアドバイスされていますし

youtubeにアップされた動画でも「施肥を兼ねた増土は有効だが、云々。」と解説されていますから。(^^)

2009年02月16日

『2009年浪華さくらそう会総会 山原会長による桜草栽培 増土について』

作成者: naniwasakurasoukai

『施肥を兼ねた増土は有効』ということですが、

山原氏は自身のBlog『日本桜草』の中で肥料に関しても述べておられ

『芽出し肥が有効』ということだそうです。

2007年12月26日 桜草と肥料[花と肥料]

2007年12月27日 桜草と肥料 続[新芽と肥料]

2009年03月14日『雨上がりの桜草』には、与える肥料の量の違いについて述べられています。

・野生系や桜弁平咲きのものは肥料を効かさずに咲かせる方がその持ち味を生かせる。

・しかし花容豊にと実生育種されてきた品種物は、

その特徴を発揮させるためにはそれなりの肥料を与えるほうが良い。

・これからの時期に肥料が効いていると、花数が増え、花も大きくなる。

3月14日に掲載されていますから、花茎が上がる頃でしょうか。

いずれにせよ、与える肥料の量は、品種に因って違うのですね。勉強になります。(^^)

昨日紹介した画像を趣旨違いに流用して

しろいしサクラソウ愛好会の方々には大変恐縮ですが、他意はありません。

展示会場の全景画像はネット上にも少ないので悪しからずお許しを。

しろいしサクラソウ愛好会の画像と、

関東関西地方のさくらそう会や高鴨神社の展示品と見比べると、

しろいしサクラソウ愛好会のは、葉っぱが繁っているように感じます。

私としては、丈夫に育てて芽数を増やしていきたい方なので、

葉っぱが繁っていた方が健全で元気そうだと感じるのですが、

花を愛でるとして見てみると、確かに葉っぱが邪魔ですね。

これが潅水と肥料の与え方の違いなんだと初めて気づきました。

(それでも私は芽数を増やしたいので葉っぱを繁らせていきますよ。笑)

『vol4. 山原茂』はこれで終わりです。最後に氏の言葉でまとめてみます。

・自分の目でじっくり観察して、既成概念を見直すといい

・伝統に縛られた増土をしなければという既成概念を一度疑ってみてほしい

・「広くいろんな人と桜草談義がしたいものである。」

2011年01月19日

vol4. 山原茂.3

桜草の品種や栽培の歴史に関する貴重な資料を基に推量された持論も掲載されており

その中には、古典園芸である桜草栽培文化の将来を憂う気持ちから

『色分け花図鑑 桜草』の著者である鳥居恒夫氏が世話人代表を努めるさくらそう会への、

義憤あふれる苦言が述べられています。

此処では山原氏のBlog『日本の桜草と美術』に掲載された1ツを紹介したいと思います。

2010年12月26日『桜草の栽培ー栽培品種300種?』より抜粋。

-------------------------------------------------------------------------------

NHKテレビで「趣味の園芸」が放映されていて、そのテキストも出版されている。

その来春2011、1月号にプリムラの特集が組まれている。

その中にわが「サクラソウ」の項もあり、内容が気になるところ。

そこに‘現存する当時の品種を含め、300品種ほどが栽培されています’とある。

このところサクラソウに関する概説では‘栽培品種300種’が合い言葉のように使われているのが目につく。

この300は東京のさくらそう会の認定品種の概数を使ったもののようである。

いやしくも園芸に携わる人々が、特定の団体の認定品種数と桜草界全体の栽培品種数を混同するのはいただけない。

ここには名前による誤解があるのかもしれない。

「さくらそう会」という名前が全国の愛好者の統括団体と見なされて、その数字が一人歩きはじめている。

桜草の現存栽培品種数を確定するのは難しい。およそ数百種とぼかして考えておくのがよろしかろう。

-------------------------------------------------------------------------------

(NHK「趣味の園芸」華麗なるプリムラの世界は、今週末1月23日(日)08:30〜08:55放映)

私も同感です。

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』の詐術が施された品種解説文と違って

桜草の品種数が300品種以上であることは、桜草愛好者なら容易に解ることです。

鳥居恒夫氏とさくらそう会が、

『最高の資料である。最もたよりとする基本リスト。』と語る

明治40(1907)年の『櫻草銘鑑』には311品種が掲載。

鈴鹿冬三著「日本さくらそう」によると

122ページ抜粋『昭和12年から、720種に及ぶ品種解説を、実際園芸雑誌に発表されました。』

と記載されています。

戦後昭和20年以降も次々と新花が発表されていますし

加茂花菖蒲園の八重咲き桜草など、新花の最たるもの。

八重咲き桜草だけで、何十品種になるのでしょう。

現在栽培されている品種数は具体的には計りかねることですが

古典園芸の桜草の栽培の歴史と民間のひとつの組織の見解を混同され

軽く捉えてしまっている姿勢に、

鳥居恒夫氏が世話人代表を務めているさくらそう会の問題点を感じます。

約500品種とされている方もおり、こちらが正しい応答でしょう。

糸車、尾久の輝、尾久の光、唐紅、紅春賦(柴田 早春賦)、細雪、紫霞波、式部絞、白篝、

桃花水、鴇の郷、峡田の思い、春の茜、春の微笑、紅偲ぶ、桃目白、雪景色、雪の手紙、瑠璃絞。

などを発表されている宮本米吉氏にしても、

荒川区の取材に対して、他意はないのでしょうけど、軽卒に発言してしまっています。

-----------------------------------------------------------

『花と緑のリレー 区民ボランティアの輪』

荒川さくらそう会で育てている「さくらそう」とは、日本古来の「さくらそう」のことです。

花屋で見かける桜草は「プリムラ(西洋桜草)」という欧米で鑑賞用に品種改良されたもので、

「さくらそう」とは異なるものです。

現在、環境省の植物レッドデータでは「さくらそう」は、絶滅危惧種に分類されている貴重な植物です。

荒川さくらそう会の代表・宮本米吉さんにお話を伺いました。

さくらそうとの関わりを教えてください。

現在日本さくらそう会が認定している品種は297種あり、

江戸時代からの品種や再発見されたもの、新たに作り出したものなどがあります。

-----------------------------------------------------------

宮本氏の発言の妙は、『日本さくらそう会が認定している品種は297種』という言い回しです。

会が認定している品種数を述べているに過ぎません。

しかしこの『日本さくらそう会』という発言は軽卒です。

冒頭『「さくらそう」とは、日本古来の「さくらそう」のことです。』と断りを入れており

ご本人は『荒川さくらそう会』と名乗っています。

文中では全て「さくらそう」と括弧書で表記されているのに

此処だけ『日本さくらそう会』と発言されれば

一般の読者なら全国の統一された団体であると勘違いしてしまいます。

宮本氏が作為的に発言したとは思えませんが、

諸先輩方のこういう何気ない一言一言が(記録に残り)、

一般社会と桜草愛好者に誤りを植え込み、混乱を招くのです。

宮本米吉氏のことを私は何も知りませんが、

荒川区の要請に応える形で荒川さくらそう会を作り、

毎年苗を提供されているということで、とても優しい方だと推察します。

私が庄内地方で訊ねた桜草栽培者がそうであったように

園芸愛好者は人が良いんですもの。きっとそうに違いありません。

鳥居恒夫氏が世話人代表を努めるさくらそう会の会員の皆さんも、同様なのでしょう。

人が善過ぎて優し過ぎて・・・。

そこに付け込んで、好き勝手やっているのが鳥居恒夫氏だと思えます。

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』の52ページ『桜草の品種名』を読みますと、

鳥居氏の心根が見え隠れします。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

桜草には200年余りにも渡って選び出された園芸品種が300近くも伝えられている。

タネから育った株は少しずつちがいのある個体変異で、これを品種と呼ぶ。

その中から選抜された美しい優良品種が園芸品種で、いわばスターと思えば良い。

スターには芸名があるように、園芸品種にも、その美しさを彷彿とさせれくれる園芸品種名がつけられている。

これは花銘ともいわれ、いわゆる源氏名である。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

品種名は芸名や源氏名ではありません!

実生で新花を発表した作出者は、我が子に命名するかのように、想いを込めて命名して発表しているのに

鳥居氏は品種名を芸名・源氏名と軽く捉えているから、呆れてしまいます。

鳥居氏には桜草に対して愛情がなく、品物と同じ感覚で捉えているのようです。

だから時代の変化に合わせて品種名を変えても良いと身勝手に考え

他人の意見も聞かず説明も不十分なまま詐術に走り、

品種名の乗っ取りと改名行為を行ってしまうのでしょう。

仮にも図鑑と銘打った書籍の中で品種名を芸名や源氏名だと掲載する著者で

さくらそう会世話人代表である鳥居氏を

さくらそう会の会員の皆さんは、どう思われているのですか?

折角インターネットがあるのですから、広く話し合い

桜草界全体で共通の認識を共有出来たら、桜草界の未来も明るくなれると願っています。

2011年01月18日

vol4. 山原茂.2

自身のBlog『日本の桜草と美術』の中で、繰り返し主張されている事項が幾つかあります。

その1つが、「大和神風」の品種名が「神風」に変えられている。という主張です。

山原氏は事ある度にこの件について述べておられますが

此処では自身のBlogに掲載された2ツを紹介したいと思います。

・2007年02月19日『桜草の品種改名について』

・2010年04月27日『大和神風は大和神風ー改名してはならない』

山原氏は上記サイトで、下記の旨を述べられています。

・「大和神風」の品種名が「神風」に変えられている要因は、鳥居著『色分け花図鑑 桜草』の影響であるらしいこと。

・「神風」への改名にそれなりの納得しうる理由があるのだろうか。

・最初に「神風」と名付けられたという証拠はどこにもない。

・本当に「大和神風」の元の名が「神風」であったかどうかである。

それでは、山原氏が要因と指摘されている鳥居著『色分け花図鑑 桜草』を見てみましょう。

『色分け花図鑑 桜草』(2006年2月20日初版 学習研究社)は

さくらそう会世話人代表を務める鳥居恒夫氏が

さくらそう会世話人と会員の協力のもと出版された著書です。

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』81ページ

『神風(じんぷう)』の項には、下記のように解説されています。

----------------------------------------------

『神風(じんぷう)』荒井与左衛門発表

花弁の裏側は濃桃色で糸覆輪、表は曙白。

東京駒込の植木屋・塚万(荒井)の植木鉢に自然に生じたとされ、

現在では西王母より自然にできた四倍体とされている。(中略)。

豪快な花容から神風と名付けられ、のちに大和神風となったが、原名に戻して認定した。

----------------------------------------------

閑話

明治時代は駒込が多く存在するので、東京駒込という住所は明治時代通用しない。

住所には、府県名と町村名、町名と番地が続くが、

東京駒込では府県名の後に町名を書いたようなもので、市町村名が抜けている。

現代人は「東京駒込」と聞いただけで、知ってる気になって読み流してしまいがちですが

(「山形県本町」と言ってるのと同じことで、「山形県山形市本町」という意味にはなりません。)

しかも明治時代、東京は東京府であり、現在の駒込という地名と必ずしも同一しないのです。

図鑑というジャンルの書籍なのですから、

住所をはしょり、書籍に適当に掲載することは間違であり、あるまじき行為です。

閑話休題

さらに『神風 さくらそう』でネット検索してみると

Blog『いいおしめりですね』へ寄せた山原氏のコメント絡みで、3ツもヒットしました。山原氏、熱いです。(笑

・2010年05月18日『「大和神風」と「神風」という名前の「さくらそう」』

・2010年04月27日『さくらそうの名前・品種名』

・2010年04月25日『さくらそうの「神風」の花が咲いた』

Blog『いいおしめりですね』を運営されておられる塾長さんも

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』に書かれたことと同じ趣旨を述べられてますが、

「大和神風」と「神風」の花容が古典園芸の資料と違うことは認識されています。

しかし、それでも是正しようとしない姿勢は悲しくも情けなく、

これが桜草愛好者の一般的見識と対応なのでしょうか。

「大和神風」と「神風」のように、品種名に関する事を問題視されている人は

ネット上には山原氏以外は居られないようで、残念に思います。

また、鳥居著『色分け花図鑑 桜草』が要因とされる

「大和神風」と「神風」の品種(品種名)の問題は、

園芸愛好者の問題の粋を越えているように思えます。

↓

2010年02月09日『今更ですが.18』で紹介した

『鳥居恒夫著『さくらそう』日本テレビ放送網株式会社 (1985年)(昭和60年4月17日発行3990円)』

を参考文献とした本城正憲氏の

『筑波大学大学院 生命環境科学研究科 生物圏資源科学専攻 博士(農学)学位論文』

『サクラソウ集団における遺伝的多様性の保全 に関する分子生態遺伝学的研究』

には、

神風 γ 4倍体 短花柱花 明治 荒井与左衛門 「西王母」の自然4倍体

と書かれています。

昭和60年 (1985年)4月17日発行鳥居著『さくらそう』を

私は見た事が無いので、「神風」が4倍体である旨が、掲載されているか否か分りませんけど

平成18年(2006年)2月10日発行鳥居著『色分け花図鑑 桜草』110ページ『品種改良の方法と倍数体』の項に

『4倍体の神風(西王母から自然に生じた)』と記載されてあります。

学術的に「神風」が4倍体であると表記した資料は、

平成17年(2005年)3月25日本城正憲氏が学位授与された、上記の博士(農学)学位論文だけなので

鳥居氏はそこから出典してきたのでしょう。

しかし、

昭和51年(1976年)5月1日初版 鈴鹿冬三著『日本サクラソウ』

142ページ日本サクラソウの倍数体品種についての項をみますと

『四倍体 大和神風 以上昭和四十八年大阪府立大学遺伝育種研究室山口聰氏発表』と掲載されているのです。

(参考までに昭和48年=1973年)

「神風」に関しては、読み方には違いが見受けられます。

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』81ページでは『神風(じんぷう)』ですが

浪華さくらそう会の会長を努めた鈴鹿冬三著『日本サクラソウ』には

162ページ「神風」(かみかぜ):白狂咲大輪

166ページ「大和神風」(やまとかみかぜ・やまとじんぷう):表曙白裏桃色垂咲巨大輪)

と書かれています。

そして大変興味深いことに

『vol3. 農業世界十一月号付録』で紹介した

昭和15年11月1日発行『農業世界十一月号付録 桜草の作り方』(博文館)

『上原梓・佐々木尚友 共著 栽培秘訣 桜草の作り方』

でも、

P219に「神風(かみかぜ)」白狂咲大輪と掲載されています。

また此処が肝心なのですが

P249に「大和神風(やまとかみかぜ)」巣鴨の梅栽培家塚万の鉢の中に生じたと伝う。

(明治年間)(西王母の実生か田村氏談)。と田村景福氏の談話が掲載されています。

因に、

「神風(かみかぜ)」の出典元は京都園芸クラブ誌、柴山政愛氏、溝口正直伯爵。

「大和神風(やまとかみかぜ)」の出典元は京都園芸クラブ誌、田村景福氏。

此処まで書けば結論は明白。

なんのことはない、山原氏の主張は正しく、

昭和15年11月1日発行『農業世界十一月号付録 桜草の作り方』(博文館)

を読めば全て解決じゃないですか。

「神風」への改名しうる事由も理由も証拠もない。

「神風」と「大和神風」は、最初から全くの別モノだったのです。

誰も「神風」を「大和神風」に改名していないし、史実も存在しない。

最初から「神風」は「神風」であり、「大和神風」は「大和神風」だったのです。

「神風」は白狂咲大輪であり、それ以外で

現在「神風」として栽培されている品種は

全て「大和神風」だということです。

それにしても、鳥居氏は品種名の乗っ取り(すり替え)が得意なんですね。

自然絶種した富士越や無礼講と同様に、花をすり替える詐術行為を行い、

古花である「神風」のおいては読み方さえも『かみかぜ』から『じんぷう』に変えてしまった。

しかも荒井与左衛門は植木屋ではなく梅栽培家。住所記述もいい加減。

桜草愛好者と読者をたぶらかす鳥居恒夫氏の文法使いは全く巧みで詐欺紛いです。

それと同時にさくらそう会の会員の方々にも、

鳥居氏の説明に何も感じていないのかと、大きな疑問を抱いてしまいます。

世話人制度度にオンブに抱っこで言われるがまま鵜呑みにして疑うことを知らず

まるでさくらそう会は世話人の私設組織になりさがっているかのように感じます。

それとも世話人代表の意見には、誰も反論できないシステムに成っているのでしょうか。

「大和神風」は「大和神風」。この事は、古い資料を読めば直ぐに解決した話しです。

さくらそう会は素敵なHPも有しておられるのですから、

世話人は資料を広く公開され、会員同士の意見交換を活発に行われた方が、宜しいのではないでしょうか。

さくらそう会の世話人と会員の皆様には、招いた混乱を払拭し、古典園芸の桜草の未来への貢献をお願いします。

山原氏は2010年06月12日Blogに書かれた『浪華さくらそう会幹事会』の中でも、さくらそう会への義憤を述べています。

--------------------------------------------------

・名前の変更は許されないことである。

考えれば考えるほど東京のさくらそう会の所業(大和神風を神風などに)の自分勝手さに憤りを覚える。広く意見を聞くわけでもなく,浅はかな理由で変更し,全体に通知するわけでもなく、いわば自分たちの考えが絶対として押し付けているのである。

--------------------------------------------------

そして最後に、こうも言っています。

「広くいろんな人と桜草談義がしたいものである。」と。

2011年01月17日

vol4. 山原茂.1

桜草の栽培方法と栽培の歴史などを、資料を掲げて掲載してくださっているので、

桜草栽培の新参者の私には大変勉強になります。

今までは文章だけだったので、難解で面白味に欠け、余り見ることもなかったのですが、(^^;

最近は画像が掲載されるようになり、とても理解しやく、更新が楽しみになりました。(笑

なかでも地方在住の私にとって、展示会場の団飾りの全景画像は、

花の大きさ、花茎の高さ、葉の広がりなどを、

他の品種と見比べることができる、貴重な写真となっています。

ネット上には桜草愛好者による数多くの桜草の画像が掲載されていますが

個々のアップ画像が主で、他の品種と対比することができないのですもの。

今年は団飾りの全景画像(サムネイル掲載)がネット上に増える事を

地方の栽培愛好者の一人として、願っています。(^^)

また山原氏は、Blogを通して情報を発信されるだけではなく

こんな栽培経験浅い私のBlogにも目を通してコメントを寄せてくれます。

鳥居恒夫著『色分け花図鑑 桜草』を入手して、嬉々として紹介した処、

歓びに水を注す意味深なコメントをくださった方でもあります。(笑

私のこのBlog 2009年01月21日『日本桜草の本.2』

山原さんの過去Blog『日本桜草』より

2006年02月21日「色分け花図鑑 桜草」紹介

山原氏は、自身のBlogを通して色々と問題提起もなされており

2010年12月12日『紅天鳴鶴という品種名について 』という記事を掲載されました。

色々面白かった(勉強になりました)ので、みなさんに紹介しますね。

何がそんなに面白かったかというと

第一に、

さくらそう会世話人代表鳥居恒夫氏がさくらそう会世話人と会員の協力のもと出版した

著書『色分け花図鑑 桜草』(学習研究社)の40ページ『紅天鳴鶴』の項に、

『「江天鳴鶴」と書いたものもあるが、「紅天鳴鶴」でないと、意味をなさない。』

と記載されており、以前から根拠を示していただきたい。

『「江天鳴鶴」には意味が無い。「紅天鳴鶴」にこそ意味が有る。』

というなら、「江天」と「紅天」の意味の違いを教えていただきたいと願ってきました。

そんな処に山原氏の記事が出たことで、出典元を知り、問題が解決したからです。

花の色形に合う言葉を探しに探して漢詩などから選び出して命名する。

親が子供に命名する時、今までになく辞典をひいて漢字の意味を調べ、命名しますけど

桜草の作出者も同じなんでしょうね。

古典園芸の奥深さを改めて感じ、真相を知れることにワクワクしました。

紅色の花だから「紅天」では直球過ぎて、粋じゃなく、江戸時代の発想とは思えませんもんね。

第二に、

奇しくもNHK大河ドラマ「江~姫たちの戦国~」の放送が始まったばかりですが、

お姫様の名前がなにゆえ『江』なのか不思議だった処でした。

『江』に『紅』という意味があったとは。お姫様の名前にも納得した次第です♪

第三に、

昭和34年(1959年)5月発行加藤亮太郎著『日本桜草』(加島書店)

日本桜草一覧 品種名の項223ページに「江天鳴鶴」として紹介されています。

第四に、

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』の191ページ掲載に「江天鳴鶴」が載っています。

190ページ

地錦抄から櫻草銘鑑へ 染井の植木屋の贈り物 より抜粋。

---------------------------------------------------------------------

伊藤重兵衛による『櫻草銘鑑』は、(中略)、現存する品種の出生をたどる最高の資料である。

(中略)。明治40年(1907)年の最終版には311品種あり、

以降の桜草愛好者が最もたよりとする基本リストとして、長く利用されてきた。

---------------------------------------------------------------------

そして191ページには『櫻草銘鑑』の画像が掲載されており

『櫻草銘鑑』最上段右から9番目には「江天鳴鶴」と明記されてあるのです。

ね、色々と面白いでしょ♪

『色分け花図鑑 桜草』の著者である鳥居恒夫氏とさくらそう会は、

『櫻草銘鑑』を『最高の資料である。最もたよりとする基本リスト。』と語りながら

「江天鳴鶴」には意味がないと断言しています。

なにゆえ先人と資料を否定し、

根拠無き持論を展開して品種名を勝手に改名しようと成されるのでしょうか。

2011年01月14日『vol.1 鳥居恒夫』にも書きましたけど、

鳥居恒夫氏は、『色分け花図鑑 桜草』の巻頭でこの本を

『現代の桜草銘鑑ということができる。』と自画自賛され

『信頼して利用し ていただきたいと思う。』と書いていますが、みなさんはどう感じますか。

2011年01月16日

vol.3 農業世界十一月号付録

『上原梓・佐々木尚友 共著 栽培秘訣 桜草の作り方』(博文館)

を読みますと

昭和51年(1976年)5月初版鈴鹿冬三著『日本サクラソウ』(NHK出版)

昭和34年(1959年)5月発行加藤亮太郎著『日本桜草』(加島書店)

上記2冊の本以上にプリムラにも言及されています。

日本桜草に関して90ページ。西洋桜草プリムラに関して70ページ。

農業世界誌の付録というより別冊特集号に近いかも。

桜草が一般に広まったのは、連という組織が崩壊した明治以降であり

同時に外国からプリムラも入って来たからかしらでしょうか、当時の人気を感じさせます。

桜草に関した内容では

用土と肥料の作り方に関して、かなりページを割いています。

今の時代のように園芸店へ行けば

全国共通に用土や肥料が購入出来る時代と違いますから

とても重要な事項だったことでしょう。

芽分け、根分け、実生の方法も同様に詳しく記載されており、まさしく‘栽培秘訣’です。

古い冊子ですが、私には勉強になりました。(^^)

その中に、個人的にとても勉強になったことがあります。

P49

桜草は元来、酸性の土に良く生育します。

従って腐葉土を主体とする必要があります。

大抵、腐葉など消毒するためには、日光に当てますが、

若し石灰を用いた場合には、中和して酸性でなくなってしまいます。

すると葉が黄色くなってしまいます。腐葉が完全に醗酵していない場合も同様です。

↑

ウチの桜草の葉っぱも黄色いです。

園芸品種の栽培年数が僅か数年と浅いので

肥料が足りないのかもしれないと考えていましたが、

市販の安物腐葉土や園芸の土を使ってきましたので

含まれている腐葉や牛糞堆肥が完全に醗酵していなかったのかもしれません。

閑話

葉っぱが黄色いのは、肥料不足が原因だと考えていました。

マグアンプを元肥として与えていましたが

数粒撒いただけなので量的に全く足りてなかったようです。

栽培の後半から、40リットルのバケツにハイポネックスの原液20ccを注ぎ、潅水してました。

効果の程は計りかねますが、丈夫な芽は取れましたから、悪影響は全く無かったことは確かです。

なので今年は、最初から使ってみようと思います。

浪華さくらそう会の会長である山原茂氏のBlog『日本桜草』にも

黄色い葉っぱの桜草に関することが書かれています。

2008年04月07日『黄色い桜草の葉』より抜粋。

----------------------------------------------------------------------

思い当たるのは培養土に基肥を入れたことである。

水を含ませて袋に入れ、日数をおいたつもりなのだが、

どうも醗酵不十分なまま植付けしてしまったらしい。

毛根の成長が抑えられ、根茎の力だけで伸び上がってきたのだ。

根が回復して緑を取り戻しつつある鉢も出てきたが、

異常なまま花茎を上げてきているものがあり、痛々しい。

未熟な肥料ほど恐ろしいものはない。

豪華に咲かせたいと思った計らいが逆になってしまった。

肥料耐性の弱いものは来年の芽も期待できそうにない。

----------------------------------------------------------------------

葉っぱの黄色い要因も色々考えれるようで、難しいですね。

しかし、悪いことばかりではなかったようで、

品種に因っては良い効果も得られたみたいです。

↓

2008年05月01日『肥料効果でにぎやかに』より抜粋。

----------------------------------------------------------------------

今年の培養土には元肥(油かすと骨粉)を仕込んだ。

半端な醗酵のまま使ったので、肥当が続出した。

一方で例年にもまして緑濃い葉を繰り出したものもある。

これらの中に目を見張るような花を付けたものも出た。

「白珠」など我家ではついぞまともに咲いたことがない。

葉の下でいつもかくれんぼうの状態だった。

それが、葉上高くとまではいかないが、

葉をかき分けて、大きな白い珠が鈴なりである。

「白珠」本来の姿をやっと見ることが出来たのだ。

また品種によっては見慣れた輪形を越えて、

びっくりするほど大きく咲いたものも出た。

これらは肥料がうまく効いたといっていいだろう。

----------------------------------------------------------------------

八重咲きの桜草は肥料を好むと聞きましたし、

与える肥料の量は品種に因って個々違うようです。

元肥は適当にして、葉の色を見ながら液肥を与え、探ってみようかしら・・・。

2008年は深植で失敗しました。

2011年は肥料の与え過ぎで失敗するかもしれませんが、

八重咲きは肥料を好むと聞いていますし、良きに悪しきにこれもまた経験かと。

閑話休題

『農業世界十一月号付録 桜草の作り方』の

『品種紹介』の一番最後には

『その他珍種としては、斑入葉種、白八重、等があります。』

と書かれていました。昔から有ったんですね。

2011年01月15日

vol.2 加藤亮太郎

(著者は、昭和11年1936年創立の浪華さくらそう会を昭和30年1955年に再出発させ、会長を努める。)

(ちなみに、現在鳥居恒夫氏が世話人代表を努めるさくらそう会の創立は昭和28年1952年。)

温故知新とは良く言ったもので、

鈴鹿冬三著『日本サクラソウ』(NHK出版)同様読み応えがあり、この本も実に面白い。

面白すぎてお伝えすることを忘れてしまうほどである。

機会があれば是非読んでいただきたい本です。

加藤亮太郎著『日本桜草』では最初に呼び方について書かれています。

P1

『一.桜草について』

『名称の起り』から始まってP5終わりの方に、

『学名に対して、和名での正しい呼び名が即ち、「さくらそう」であります。』

と書かれています。

長々5ページにわたって綴られているので、素直に『フムフム』と読めてしまいます。

プリムラ=西洋桜草=桜草とい呼称がひろまってしまっているけど、

卑屈になって日本桜草と名乗らず、堂々と桜草と名乗りましょう!

と言われている気がします。(^^;

P33に、

『さくらそうの故郷』の事項では

神奈川県:橘樹郡小机

と載っています。

『小机』といえば

横浜さくらそう会と日産スタジアムが協力して行っている

「サクラソウ自生地復活プロジェクト」

地元の野生品種という『小机』が書籍に紹介されていたことは

大きな驚きと歓びだったと思います。

その想いが分りますし、羨ましい限りです。

P93に、

『現在品種の中から、お勧め出来る、強健な品種を列挙してみますと、云々。』

とあり

『源氏鏡、香炉峰、月の都、富士の雪は、天保年間から伝えられた歴史的の品種であって、

今なお、旺盛な活力を保っているという強健なものです。』

と記載されているのですが、源氏鏡は品種間違いで出回っており

ネット上の画像掲載件数もとても少ない状況です。2010年12月26日『植え替え.0』

源氏鏡は出回っておらず、香炉峰、月の都、富士の雪が普及して入手しやすい

という、この現状の差は、さくらそう会と鳥居著『色分け花図鑑 桜草』の影響かしら。

やや弱いと思われる品種に、紫雲の重が載っていました。

ウチでも品種不明で譲渡を受け、花を見て、私が紫雲の重と勝手に同定した株がありますけど

2007-2008と3年間1輪のままで2009年にやっと2輪となりました。

芽は大きく花も立派に咲くのですが、繁殖力の弱さには納得するところです。

もっとも弱いものに、玉珊瑚が挙っていますけど、ウチではよく増えている気がします。

とはいえ芽は小さいので、まだ鉢慣れしてないのかもしれません。

興味深かったことは、P67に書かれた

柴山政愛家門外不出として‘有名だった’『ふじごえ』に関する記述です。

『ふじごえ』は自然絶種。

また富士越の由来も書かれています。

因に、『ふじごえ(富士越え)』は、『ふちごえ(縁越え)』をもじって名付けられたもの、

即ち、花梗が垂れ下って、鉢の縁を越したことによるそうです。

↑

私は富士山のように日本一大きな花を更に越えた大輪花、という意味かと思っていましたが

全然違ってました。当て字どころか、もじっていたとは驚きです。

柴山政愛家門外不出として‘有名だった’『ふじごえ』は自然絶種した。

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』P90富士越の項に、

『この花が広まったのは1952年にさくらそう会が発足して、苗の配布に努めたことによる。』

『なお、この富士越は実は二代目で、初代が枯れたのちに、再び命名されたものとされる。』

と掲載されています。

絶種した『ふじごえ』の二代目が登場する摩訶不思議。

柴山政愛氏が門外不出一子相伝で守ってきた『ふじごえ』は自然絶種したと広言し

加藤亮太郎氏は‘有名だった’と過去形で表記している『ふじごえ』。

それを、正しい品種を伝えることが趣旨でもあるさくらそう会が

『再び命名されたものとされる』

と、出所不明の曖昧な品種の配布に尽力したことは、如何なる所存だったのか。

このような文言は鳥居著『色分け花図鑑 桜草』P153無礼講の項にもあります。

『古花の無礼講は現存せず、現在のものは二代目である。』

理解に苦しみます。

浪華さくらそう会の会長であり、ご自身も実生の新花を作出されている山原茂氏は

自身のBlog『日本の桜草と美術』で、下記のように記されています。

2010年04月27日『大和神風は大和神風ー改名してはならない』より抜粋。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ものの名前というのは一旦名付けられれば変えないというのが世の不文律で、

名と実が一致してこの世界が成り立っているからである。

実生家が自ら生み出した花に私的に名前をつけても、

それを世に送り出せば,その名は公的に存在するものとなる。

そうなると実生家自身と言えども自己の都合で

それを変えるわけにはいかない。この原則は誰も曲げられない。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011年01月14日

vol.1 鳥居恒夫

若輩者の私には2006年2月に発行されたさくらそう会世話人代表鳥居恒夫著『色分け花図鑑 桜草』(学習研究社)と、昭和51年(1976年)5月初版浪華さくらそう会の会長を努めた鈴鹿冬三著『日本サクラソウ』(NHK出版)の2冊は、現在入手できる先輩の教えの書であり後世に残る貴重な資料のひとつです。

桜草の園芸品種栽培を始めたばかりの私にとって、綺麗な画像が満載の『色分け花図鑑 桜草』を手にした時の歓びは大きく、四六時中暇さえあれば眺めていたほどです。一方、文字ばかり多くて古くさい言い回しと内容の『日本サクラソウ』は、桜草の園芸品種栽培を始めたばかりの私にとって難解で面白くなく、正直いって、購入後に読み返すとは思えず、再三悩みました。桜草のことを書くBlog管理者として仕方無く購入したというのが本音です。

ところが、心情は徐々に大きく変化します。

この図鑑と称す『色分け花図鑑 桜草』は、眺めている内は大変良かったのですが、読解しようとすると腑に落ちない一文が多々表れます。

桜草の園芸品種栽培経験が非常に浅い私でさえ疑問に感じる解説文が多く、栽培者として先輩にあたる鈴鹿冬三氏を蔑む姿と代々の栽培者に対する畏敬の念を行間に感じないのです。さくらそう会画像協力の図鑑であるべき処に私的な感情が書かれているように思えます。

図鑑として画像優先ということもあり、充分な解説を掲載できないということもあるでしょうが、断定するに到った経緯と根拠が述べられていないのことが、非常に残念でなりません。ゆえにその解説を鵜呑みにはできませんし、『日本サクラソウ』と読み比べるだけでも、違う見解をみつけることができます。例えば前代未聞。鈴鹿冬三氏は『日本サクラソウ』の中で前代未聞を長柱花、類似品種の木枯を短柱花と記載していますが、鳥居氏は『色分け花図鑑 桜草』で全く逆の説明をしています。当然木枯の芽変わり紅単色の花大将にも影響が及び大事態です。先輩である鈴鹿冬三氏の主張=古い本の内容を否定されるのなら、鳥居氏とさくらそう会は何らかの形で根拠を示すべきでしょう。

鈴鹿冬三氏は奈良の高鴨神社の宮司を務めた方で、『日本サクラソウ』を読みますと、鈴鹿冬三氏の義父である鈴鹿義一氏は、京都の勧修寺氏を通じて、東京府巣鴨上駒込染井の常春園伊藤重兵衛氏から大正初期以降から約250品種を購入し、現在に伝わると書かれています。本文には大正13年3月(1912年)の請求書と領収書の写真が紹介されています。

『日本サクラソウ』に購入した品種の目録は記載されていませんが、古い品種のひとつである前代未聞が伊藤重兵衛氏から伝わったと推察するのは容易なことではないでしょうか。『日本サクラソウ』は1976年初版ですから、鈴鹿家=高鴨神社では江戸で代々植木屋を営んできた常春園の桜草を64年受け継いできたことになります。ちなみに鳥居恒夫氏は1938年生まれで1952年(昭和28年)さくらそう会創立以来の会員。

さくらそう会世話人代表鳥居恒夫氏は、『色分け花図鑑 桜草』の巻頭でこの本を『現代の桜草銘鑑ということができる。』と自画自賛され、『信頼して利用していただきたいと思う。』と書いているが、到底信頼おけない内容なのである。写真集としては素晴らしい本ですが、図鑑としては後世に残してはいけない悪書であり、図鑑とするなら誤った情報を後世に伝えないためにも即刻廃盤とすべき本でしょう。

2011年01月09日

根伏せで増やす.2

で、紹介した富士花鳥園のBlogが更新され、

根伏せした、その後の様子を紹介していました。

『サクラソウの生育経過』

サクラソウは高山植物ではありませんけど

成長

が早くてビックリです。

が早くてビックリです。

今日一日湿ったボタ雪

で除雪に苦労しました。

で除雪に苦労しました。

そのせいもあり、富士花鳥園のBlog画像には

寒さを感じさせない空気感があり、

『過去の画像かな?』と思ってしまいました。(笑)

加茂花菖蒲園のHPとBlogを見ても、

八重咲きの桜草の今年度の販売に関する情報がないのですが

今年も販売は中止なのかしら。