2009年01月31日

横山潤准教授

山形大学理学部生物学科横山潤准教授の項で、マルハナバチも研究対象らしい。

山形大学の准教授が、日本桜草とマルハナバチ!?

早速山形大学のHPを見てみますが、・・・情報無し。

『横山潤 マルハナバチ』で検索してみると、鷲谷いづみ氏や井上(中島)真紀氏との共同が多いことが分りました。

井上(中島)真紀氏がHPを持っているようなので、クリック。あ、ここ見たことある。

マルハナバチ的生活のススメ

http://www016.upp.so-net.ne.jp/bumblebee/index.htm

業績リストに横山潤氏発見。

中島真紀・横山潤・大橋広好(1998)

マルハナバチ送粉共生系における植物と送粉者の対応関係.日本植物学会東北支部 第12回山形大会.

井上(中島)真紀氏はHPやパンフレット作りも趣味だそうで、

道理で、日本桜草やマルハナバチ関連のHPに、なんか統一性があった分けです。

『セイヨウオオマルハナバチの識別方法』というのもあるので、後学のために、クリック。

北海道庁のHPへ飛ぶ。お〜、なんとカラフルなインデックス。しかも見易い!!

内容も充実で、深く、閲覧していて飽きない。この充実ぶりを、山形県庁は見習え!!

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/PostingListByCategory?CategoryCD=30&SubCategoryCD=10

引く続き、東北大学大学院植物進化学のHPへ。

日本の植物:サクラソウの「異型花柱性」が良く判りました。

日本の昆虫:日本のマルハナバチを紹介。あれれ、この写真と図、どこかで見た記憶があります。

http://www.biology.tohoku.ac.jp/lab-www/plsyst/plsyst_home.htm

『横山潤 マルハナバチ』に戻り、横山潤の著書発見。

共進化の生態学

生物間相互作用が織りなす多様性

種生物学会/編 横山潤・堂囿いくみ/責任編集

横山潤(山形大学理学部)・堂囿いくみ(東北大学大学院)

A5判・362ページ 定価3,990円(この手の本は値段が高いですよね。)

http://www.bun-ichi.co.jp/PDF/1069-6/index.html

先生のためのホームページ集

マルハナバチと花の関係(東北大学理学部生物学科河田研究室 助手 横山潤さんのページ)

サクラソウとトラマルハナバチの関係について分かります。

http://www.ale-net.com/hpcs/koku/sakura/yaku.htm

↑

ここも見た事ありますが、横山潤氏にまで留意していませんでした。

そして横山潤氏のページがこれだったとは。実は、以前からチェックしていました。

↓

bumblebee_flower

http://www.biology.tohoku.ac.jp/lab-www/plsyst/coevo/bumblebee/bumblebee.htm

井上(中島)真紀氏の東北大学大学院植物進化学のHP

日本のマルハナバチ紹介で、見覚えがあった写真と図は、此処でした。

http://www.biology.tohoku.ac.jp/lab-www/plsyst/coevo/bumblebee/b_tohoku.htm

上記URLの中のオオマルハナバチの分布で、温海町辺りにチェックがあり

すごく気になっていたんですが、まさかこの方が横山潤氏で、今は山形大学理学部生物学科准教授とは・・・。

山形新聞朝刊から、全てが結びつくとは、思っても見ませんでした。これは偶然というより必然!?

日本桜草に関して昨日から嬉しいことが続いています。(^^)

2009年01月30日

ハプロタイプπ

だいたいこんな内容です。↓

生物多様性モニタリングと情報利用

http://www.agc.a.u-tokyo.ac.jp/fg5/pdf/study5_wasitani1.pdf

私の力不足が原因ですが、先に紹介した本や『サクラソウの分子遺伝生態学 エコゲノム・プロジェクトの黎明』を読み、

今になり、ネットも含めて初めて庄内の日本桜草の記載事項を発見しました!!

「世界のプリムラ—原種・さくらそう・オーリキュラ・ポリアンサス」 などにも本城 正憲氏や大澤良氏が書かれていました。

絶滅危惧植物サクラソウを守る(HTMLバージョンの方が、当然読み易い)

http://www.bres.tsukuba.ac.jp/lablist/seibutsu/ohsawa.pdf

サクラソウ野生集団および園芸品種/栽培野生系統から見出された葉緑体 ...

http://www.nourin.tsukuba.ac.jp/sakurasou/data/DNA.pdf

『サクラソウの分子遺伝生態学 エコゲノム・プロジェクトの黎明』より

10.サクラソウの日本における種内変異と地理的分野の項。

178ページ掲載 表10-1 供試したサクラソウ野生個体群。

個体群 No.20

個体群名 鶴岡

個体群内のジェネット数 野生絶滅

葉緑体DNA解析したジェネット数 1

180ページ掲載 図10-2(Honjo et al.2004より改図)

庄内地域に20という数字とπが記載されています。

181ページ掲載 図10-3(Honjo et al.2004より改図)

掲載図・図10-3=サクラソウ野生集団および園芸品種/栽培野生系統から見出された葉緑体 ...

http://www.nourin.tsukuba.ac.jp/sakurasou/data/DNA.pdf

インターネット、書籍を含め、初めて庄内の日本桜草の記述をみつけました。

しかもそれが専門の研究書籍の中に『サクラソウ野生個体群』として!!

やはり庄内に日本桜草は自生していたんですね!!(^^)V

嬉しいと同時に、図10-3を見たとき、『あれ!? (@@)』と思い出しました。

酒田市飯盛山地区に生息する山形県の天然記念物カブトエビは、

長野県が北限で、長野県より南には普通に生息している。

長野県から一気に離れて飯盛山地区に生息しているから、貴重なんだ。

と、小学生時代に覚えた記憶があります。・・・日本桜草の分布と、同じですね。偶然?!

2009年01月30日

日本桜草の本.3

ラメット、ジェネット、リター、メタ個体群、ホモ接合、ヘテロ接合・・・。

読み始めて直ぐに意味不明な、なんか聞いた事がある言葉が出てきます。

その都度ネットで検索するとフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』が助けてくれます。

大変興味深い内容なのですが、私の頭では、一読しただけで収まらないことだけは分りましたので

購入して、時間をかけてじっくり読みたいと思います。(^^;

一般向けなので、インターネットが普及した時代に、わざわざ購入することもないような内容。

でも!

日本桜草に『絶対この栽培方法』というのはないので、興味深い内容も多く、購入しても損はありません。

NHK趣味の園芸 作業12か月 日本サクラソウ

NHK出版 鈴鹿 冬三 (著)

http://nhkgarden.com/?pid=5569212

タイトルが『世界のプリムラ』なので、世界各地のプリムラを紹介した図鑑だと思ったのですが、

なんのなんの、中味はシッカリ・ガッチリ日本桜草じゃないですか!!

世界のプリムラ編集委員会の正体は、日本桜草の愛好会の面々ばかり。(^^)

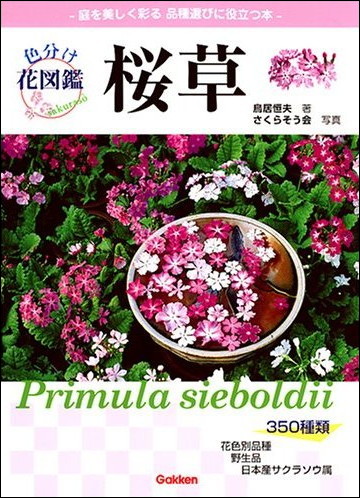

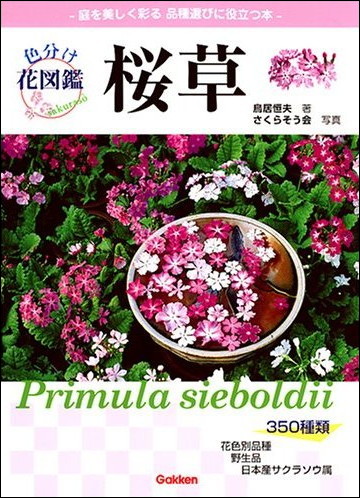

気楽に見て楽しめる

「色分け花図鑑 桜草—名前の由来と品種がわかる (色分け花図鑑)」鳥居 恒夫 (著)と、

この「世界のプリムラ—原種・さくらそう・オーリキュラ・ポリアンサス」が

一冊にまとまった本があれば最高ですね。

『世界のプリムラ』というより『プリムラの世界』というタイトルの方が良かったのでは。

充実した内容でした。

世界のプリムラ—原種・さくらそう・オーリキュラ・ポリアンサス (大型本)

世界のプリムラ編集委員会 (編集)

価格: ¥ 4,410

2009年01月28日

昔と今と

松の防風林と作業道が大きく変化するとは思えないので、それを基準にして見てみると

飛び砂防止の草原の幅が今より狭く、砂浜の幅はずっと広かった。

今の草原と砂丘の境を現場で見てみると、ゴミの層が見てとれる。

何年前のゴミなのか判らないけど、ゴミがある位置が、昔の地表ということだ。

これからどう変化していくんだろうね。

2009年01月21日

日本桜草の本.2

鳥居 恒夫 (著), さくらそう会

↑

この本凄いです。日本桜草に興味がある方には絶対お薦め!!

シンプルにまとまって見やすくて、見応え十分。

生息地の風景など、参考になる写真ばかりです。(^^)

この本では一環して『桜草』と書かれおり、大変好感を抱きました。

『日本産サクラソウ属』『外国産サクラソウ属』という分け方は、しびれます。

10ページの『サクラソウ(桜草)という草花』より抜粋。

-----------------------------------------------------

「サクラソウはプリムラ(サクラソウ類)の一種なのである。」

↑

そうだ、その通りなんだよ!!

サクラソウをプリムラと呼んでも差し付けないけど

プリムラをサクラソウと呼ぶのは、間違いなんだよ。

-----------------------------------------------------

「この桜草(サクラソウ)のことを、

わざわざ日本桜草(ニホンサクラソウ)と呼ぶ人があるが、

これは不適切な名であり、正しく桜草(サクラソウ)と呼んでいただきたい。」

↑

うお〜!!!

そうなんだよ、その通りなんだよ。大感動!!!!

-----------------------------------------------------

著者は園芸品種を栽培され、日本桜草の普及に努められているばかりか

古文から歴史を探り、山にも登って自生地も巡られておられる。

凄い、徹底して調べられている。・・・この本は凄いぞ。(^^)

園芸品種の紹介文には類似品種名にも触れて書かれおり、頼もしい内容になっています。

ぜひ一度手に取って見てみて下さい。勉強になる1冊です!!

山原氏のBlog日本桜草2006年02月21日

『「色分け花図鑑 桜草」紹介』

必読です!

2009年01月20日

釣人と園芸家

観賞目的や遺伝子組み換えで作られた個体がたくさん出回るようになり、

仕方なく日本在来種=野生のメダカを黒メダカと呼ぶようになりました。

また、ホームセンターやペットショップでも

ヒメダカやタガヤシをメダカと表記するの止め、

正しい品種を表記するようになりました。

タナゴという淡水の魚がいます。

学術上の分類

目 : コイ目 Cypriniformes

科 : コイ科 Cyprinidae

亜科 : タナゴ亜科

Acheilognathinae

属 : タナゴ属 Acheilognathus

種 : タナゴ A. melanogaster

学名

Acheilognathus melanogaster Bleeker, 1860

和名

タナゴ

日本桜草(サクラソウ)の学術上の分類

目 : サクラソウ目 Primulales

科 : サクラソウ科 Primulaceae

属 : サクラソウ属 Primula

種 : サクラソウ P. sieboldii

学名

Primula sieboldii

和名

サクラソウ

英名

Primrose

園芸愛好家は、高山植物でさえ、一切合切サクラソウと呼び表記していますが、

淡水魚が好きな者は、タナゴが鯉の仲間と知っていても、鯉と呼ぶ人はいません。

また、淡水に生息する日本産タナゴ類16種の1種に“タナゴ”という魚がいて

「タナゴとは総称として使われている」ということも理解しています。

日本の河川と湖沼では、外国からの移入種タイリクバラナタゴが生息圏を席巻し

さらにオオタナゴが生息圏を拡大しています。

海には海タナゴという魚がいますが、こちらはスズキ目ベラ亜目ウミタナゴ科。

園芸店の策略におちいった園芸愛好家は、

○○サクラソウと、最後にサクラソウと付けば全てサクラソウと信じているようですが

釣り人は、海タナゴは全く別の魚であることを理解した上で、海タナゴと呼んでいます。

園芸愛好家はプリムラ、マラコイデス、パンジー、ビオラ、クリンソウ、

外国産からその他高山植物まで、とにかく最後にサクラソウとつけば全部がサクラソウ。

タナゴのサイトに海タナゴまで紹介しているような違和感を禁じえません。

渓流に生息する岩魚も然り。

----------------------------------------------------------------------------

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

イワナ(岩魚)は、サケ目 サケ科 イワナ属の魚。分類上は、

イワナ属のうちの1種にイワナという和名がつけられているが、

近縁種のオショロコマも含めて広義のイワナとして扱われることが多い。

本稿ではイワナ、オショロコマを含むイワナ属の魚を総称して、イワナ類と呼ぶ。

----------------------------------------------------------------------------

しかし、釣り人の解釈は違う。岩魚は岩魚であり、養殖岩魚も岩魚です。

でも、アメマスやオショロコマ、ブルックトラウトは、岩魚とは違います。

「岩魚釣り」といって、それらを釣ることはありません。

紋様も違いますし、生息地や釣れる場所が違うので、

「アメマス釣り」「オショロコマ釣り」「ブルックトラウトを釣る」

と、分けて発言&表記します。

なので釣り人のBlogで、岩魚の写真として、

アメマスやオショロコマ、ブルックトラウトを紹介することは考えられません。

同じく渓流に生息するヤマメとアマゴの違いは朱点の有無だけです。

たったそれだけのことですが、

釣り人には絶対に「同類扱いは有り得ない!」大きな違いになっています。

ニュース 2005.3.7 「お礼のサクラソウ開花」

大和市下和田の市立渋谷中学校で、救援物資のお礼として新潟の中学から届けられたサクラソウが開花した。生徒有志17人が「育て隊」を結成、昨年暮れから丹精を込めてきたもので、10日に行われる卒業式でステージに飾ることにしている

http://www.shonan-news.net/news/615/news03.htm

[PDF] 2007年3月9日 新潟県中越地震被災地から贈られたサクラソウに見送られ ...

新潟県中越地震被災地から贈られたサクラソウに見送られて卒業.

http://www.city.yamato.lg.jp/web/content/000012007.pdf

↑

申し訳ないけど、サクラソウではありません。

ヒメダカをメダカ。タイリバラタナゴと海タナゴをタナゴと教えるような誤ちであり、

これでは生徒が可哀想。

園芸愛好家の多くの方が、実はプリムラ=西洋桜草だと判っています。

ならば、西洋桜草と呼ぶのを止めませんか。

西洋桜草と呼称が無くなれば日本桜草も無くなり、桜草へ戻るんです。

日本桜草愛好者も同様に声を挙げ是正を求め、

園芸業界と園芸店は、自浄努力してほしいものです。

こんな記事を書いた上は、これからは桜草と記載していきたい処ですが、

プリムラやマラコイデス、パンジーやビオラと混同されるのは嫌なので、

不本意ではありますが、今後も日本桜草と表記していく所存です。

----------------------------------------------------------------------------

このBlogの最初の方に書きましたが、

初めての小学校のクラブ活動で、菊栽培をメインとした園芸部を選び、

クラブ担当だった教頭先生から「桜草だよ」と芽分けされた1株をもらったことが

桜草との出逢いになります。

初めて見る桜草の花は、可憐で清楚で、一発で魅せられてしまいます。

桜草は野草ですから、子供心に「大人になったら採りに行くぞ!」と誓います。

20年ほど過ぎた或る日、まったく桜草を見ていないことに気づきました。

登山や山菜・キノコ採り、渓流釣りもするのに、

一度も見た事も無いし、話題になったこともないのです。

いい大人が、というか若者が、例え知り合いとはいえ

植木(園芸)のことを人に訊ねることは恥ずかしく、

まして桜草のことを訊ねるには、勇気がいることでしたが、

訊ねる機会がある時に、適当に訊ねるようになりました。

「桜草って知ってますか?」と植木(園芸)が好きな人に訊ねると

「ああ、知ってるよ。ウチに在るけど(なにお前、知らないの?)。」

という返答を、異口同音に皆さんするのです。

意外でした。こんなにも早く巡り会えるとは、嬉しい誤算でした。

ところが、実際にお邪魔して見せてもらうと、

プリムラやマラコイデス、パンジーやビオラで、クリンソウの時もありました。

「これと違いますよ。これ桜草じゃありません!」と言うと

「桜草だよ。園芸店で桜草と言って売っているんだぞ。」と言います。

植木(園芸)が好きな方の言葉に、当時の私は反論する知識はありませんでした。

しかし懸命に食い下がりました。

「でも、違います。これじゃない桜草です。」

「これじゃない桜草は知らないなあ。どういう花だい?」

「春に咲く、白くて小さくて可憐で清楚な花です。」

「小さいなら雪割草じゃないのか?」「春に咲くぞ。」

『雪割草???』

植木(園芸)が趣味じゃない私にはよく判りません。

図鑑を見れば似てなくはないのですが、葉の茂りが違います。

「違うと思います。もっと葉が茂って群生していますから。」

そこまで食い下がってしまうと、相手の方も閉口されてしまいます。

相手の方だって知らないのに、親切に相談に乗ってくれているのに

全部否定してしまうのですから、面白い分けないですよね。(^^;

そういう、もやもやした時代に

インターネットは急速に進歩していきます。

或る時、桜草をネット検索してみることを思いつきます。

『桜草』でネット検索してみると、

『日本桜草』という初めて聞く単語がでてきました。

「ど、どういうことだ?!」

私はその時全てがつながりました。理解できました。

園芸業界は商品を売り込みやすくするために

なんでもかんでも“桜草”と呼称して売っていることを。

心優しいくお人好しな園芸愛好家は

『プロのいうことだから』と、コロっと騙され洗脳されていたことを。

魚好きから園芸界をみると、実にいい加減で、ただただ呆れるばかりです。

いい加減過ぎて、山野草の盗掘が止まない理由を、垣間みる思いがします。

間違いは間違い。駄目なものは駄目。肝要過ぎるもの善し悪しです。

日本桜草の新しい品種を作るもの結構ですが、

出来る事から是正していき、正しく日本桜草を知ってもらいましょうよ。

まずは呼称の是正から。如何ですか、諸先輩方々。

----------------------------------------------------------------------------

2009年01月20日

マグロと日本桜草

『サクラソウのことを、ニホンサクラソウともいう。』という表現には納得しませんし、不愉快です。なぜなら、『園芸店で、本種(サクラソウ)が売られることは少ない。』からです。つまり、サクラソウではない別の品種である西洋サクラソウ(P. Polyanthus)、プリムラ・マラコイデス(P. malacoides)、プリムラ・オブコニカ(P. obconica)などを、分類上Primulaであることを理由に園芸店がサクラソウと偽って販売するものだから、本物であるサクラソウを仕方なくニホンサクラソウと呼んでいるに過ぎないからです。

世界のプリムラ—原種・さくらそう・オーリキュラ・ポリアンサス (大型本)

世界のプリムラ編集委員会 (編集)

↑

これなら理解できます。プリムラに桜草が含まれるのは納得。

サクラソウと言いながらプリムラを含むのはおかしいでしょ!?

園芸業界では偽装がまかり通っているようですが、

植物学会はさすがにシッカリしてくださっています。

厳格な学名を営利目的に歪め、販売し易い方向に勝手に解釈して、広言流布。

桜草は絶滅危惧種。江戸時代からの園芸品。とか言って日本桜草を連想させておきながら

プリムラ、マラコイデス、パンジー、ビオラまで桜草と呼び商売に活用している園芸店は、

詐欺商法そのものじゃないですか。

園芸業界と園芸店は偽装を止めろ!!

日本桜草愛好者の諸先輩方も、声を挙げて是正を求めてください。

「マグロ、マグロ〜。マグロ安よ〜♪」って、なにマグロじゃい?!

本来マグロとは、クロマグロのことだぞ。

解って宣伝&呼び込みしてるか、魚屋!!

うなぎとヤツメウナギは種類が違います。

うなぎの蒲焼きを食するとき、養殖だろうと天然だろうと、中国産だろうと国産だろうと、私は一切気にしません。

(魚類好きな私としては、ヨーロッパウナギか否かを、ちょっと知りたくなる程度です。(^^; )

しかし、うなぎの蒲焼きがヤツメウナギだったら、絶対に許しません。厳密に区別します。

ヤツメウナギも100%うなぎですが、園芸愛好家の諸先輩がたは、気にせず食せますか?

園芸愛好家の諸先輩がたは、食品偽装、産地偽装を、許せますか?

2009年01月19日

浸食状況

高波の毎に浸食をうけた砂丘の縁は、波に洗われて絶壁だったに

風や雨の影響でしょうか、上部から崩れ始めたようです。

一番上に掲載した'08年12月13日の画像に、青い矢印を付けましたが、それらは切り株と倒木です。

下の画像と浸食具合を見比べてみてください。

2009年01月19日

日本桜草の本

ほしいけど、高いんですよ。一度見てみたい。

↓

『サクラソウの分子遺伝生態学 エコゲノム・プロジェクトの黎明』

鷲谷いづみ 編 東京大学出版会

ISBN978-4-13-066156-0, 発売日:2006年01月中旬, 判型:A5, 314頁

サクラソウの目—繁殖と保全の生態学 (第2版)

鷲谷 いづみ (著) 地人書館、2000円

初版から8年、この間、地理的変異から個体群内の遺伝的多様性まで、サクラソウの分子遺伝生態学的な研究が進展し、ヒトなどの動物とは大きく異なる植物の繁殖と保全における取り組みの方向性が見えてきました。第2版では、これら成果が9章と10章に記されています。 本書は、著者の20年以上にわたるサクラソウ研究の集大成であるとともに、生物多様性の重要な要素である動植物の種と個体群、そしてそれを取り巻く自然を守りたい、という思いが込められた、鷲谷ファン必読の1冊です。

----------------------------------------------------------------

サクラソウの目 保全生態学とは何か (第1版)

(鷲谷いづみ(わしたに・いづみ)著 地人書館、2000円)

http://www.moriyama.com/sciencebook.98.4.htm#sci.98.4.16

----------------------------------------------------------------

『サクラソウの目—繁殖と保全の生態学 (第2版)』の初版第一印刷は2006年5月31日。

『サクラソウの分子遺伝生態学 エコゲノム・プロジェクトの黎明』の発売日は2006年01月中旬。

『サクラソウの目—繁殖と保全の生態学 (第2版)』の参考文献とあとがきに

『サクラソウの分子遺伝生態学 エコゲノム・プロジェクトの黎明』の事が書かれているので、

無理して買うこともないのかな。

『サクラソウの分子遺伝生態学 エコゲノム・プロジェクトの黎明』と関連した事だと思いますが

こういうサイトもありました。

↓

[PDF] 軽井沢のサクラソウ集団の特徴 ~日本全国の自生地とくらべて~

軽井沢サクラソウ会議(2005)

「軽井沢のサクラソウ集団の遺伝的多様性」について DNA分析の結果を交えて紹介します。

http://www18.ocn.ne.jp/~sakuraso/honzyo.pdf

園芸種を紹介した本もありました。

こちらは見て楽しめる図鑑タイプ。

↓

色分け花図鑑 桜草—名前の由来と品種がわかる (色分け花図鑑)

鳥居 恒夫 (著), さくらそう会