2020年02月18日

庄内の化石展(^^)/

「化石は語る 〜庄内の大地 千七百万年前の生き物たちと朝日地域の鉱石〜」が開催中!

この展示は庄内各地で定期的に開催されている催しで、

2009年夏は旧松山町に在る「松山文化伝承館」で『化石は語る ~1千万年前からの庄内~』として開催されました。

その事を書いたのが2009年10月14日「立谷沢川の夢は幻.1」になります。

今回はそれ以来2度目の拝観でしたが、相変わらず面白く、とても興味深い展示内容でした。

↓羽黒山スキー場や旧立川町大字科沢字西山で採れるというホタテの化石。

化石は、『いつ、何所で採取したか』を明記されているので、それを読むとだいたい採取した場所が判ります。

ホタテの化石は羽黒山スキー場の上にある駐車場のトイレ脇の沢で採れるらしいのですが・・・。

改めて説明を読むとロッジ脇らしいですね。

「表面の赤土のすぐ下」と書いてあるから、ロッジの土台作りの掘削工事の時に採取したのかな・・・。

ホタテの化石を求めて出掛けた羽黒では見つけられず、

科沢地区のことを書いたのが、2009年10月15日「立谷沢川の夢は幻.2」

立谷沢川右岸側の科沢地区でみつけたのが、2009年10月13日「炭化した化石」と2009年10月06日「天然黒アメ♪」

「天然黒アメ♪」は沢を遡行していたら、水辺の岩に開いた穴の中に在って、撮影後はその穴に戻しておきました。

2009年10月06日「岩の中に丸い石」は、立谷沢川右岸側の鉄橋というか鮭採捕場の所です。

まあ、こんな感じで展示会場で説明文を読むと、だいたいの採れる場所が判るのです。(^^;

今回の展示物で、私がチェックしておきたかったのが、鶴岡市草井谷地区の化石(旧油戸トンネル)。

2009年10月04日「化石採り♪」は草井谷地区ですが、葉っぱの化石ばかりした。

↓展示物も葉っぱの化石ばかりした。

2010年ゆうさんから「子供の自由研究で化石採りをしたい」とメールを頂いたので草井谷地区を紹介したところ、

ゆうさんの娘さんが下記画像の化石を掘り当てたました。2016年05月13日「ゆうさんの化石」

このように『葉+枝』『実+葉+枝』という化石は展示されてませんでしたから、やはり貴重な化石のようです。

このブログを書くため、過去記事タグ『化石』を見直していて気付いたのですが、

今回の展示会場に、下記画像と同じ地層の画像がありました。

文面より写真の地層に目がいき、流し読みしてしまったので詳しく覚えていませんが、

そのパネルには『地元の方が子供たちのために準備した場所?』みたいなことが書かれていました。

私もゆうさんも、化石が出土する地層が判らないので、落ちていた石を割るだけの採取ですが、

個人の土地だとしたら、知らぬ事とはいえ勝手に採取して申し訳ありませんでした。

旧朝日村大針地区だったかでサメの歯などの化石が採れることが広く知れており

旧朝日村の小学校では野外学習で一度は行くらしく、村の人なら知っているのですが

「その場所を教えて!」とお願いすると、

「え〜、あそこは何も無いよ」「行ってもつまんないよ」と異口同音に言われて、まだ行ったことがありません。

でも、サメの歯の化石とか惹かれますよね。(^^)

↓サメの歯は、2007年08月01日「玉ねぎ石」で紹介した旧八幡町の三保六(さぶろく)地区でも採れたそうです。

文化文化創造館の入口は、そば処大梵字の向かい側、駐車場東側の自販機とトイレがある方にあります。

庄内地方では、葉っぱに貝殻にサメの歯の化石が採れるのですから、或る意味で化石の宝庫。

展示物には説明文が添えてあり、採取した場所もだいたい判りますから、遣る気があれば化石採取に出掛けられます。

1ケ月後は春休み。会場では化石のレプリカ作り、アンモナイトの消しゴム作りも出来るようです。

この機会に是非遊びに行かれては如何でしょう。

庄内の化石(地質)に大変詳しい植松芳平氏は

松山文化伝承館の後、大山の「ほとりあ」で館長をされていましたが、今は辞されたようですね。

2018年10月03日

これまでは酒田市の亀ケ崎城跡

犬の土人形が見つかった。「犬形土製品」と呼ばれ、

これまで各地の有力大名の屋敷跡などから見つかっているが、

今回の発見場所が最北端となる。近畿地方の有力者から贈られたものとみられ、

南部氏の権威や交流を物語る貴重な資料だという。

南部町によると、大きさは、高さ3.5センチ、全長6.6センチ。

16世紀前半に近畿地方の職人が手作りし、当主の妻などに向けた安産祈願のお守りと推測される。

文献で記述されることが少ない戦国時代の女性の暮らしを考える上でも、手掛かりになるとしている。

これまでの最北端の出土地は、山形県酒田市の亀ケ崎城跡だったという。

知らなかったのでビックリ。

源義経と武蔵坊弁慶は鼠ヶ関を通り奥州平泉に向かったとされており

時代こそ違えど、そういう流通ルートがあったのかと思うと、ロマンを感じます。

2018年08月27日

鳥海山の軽石 鳥海軽石

2018年08月11日

二枚貝の化石 自由研究にどう? 荒瀬川

元々荒瀬川の上流、青沢地区は海の化石が採れる地域で、三保六化石床は有名。

その青沢地区のと似た緑かかった石が転がっていたので、

もしやと思い見てみたら、案の定二枚貝の化石が入っていました。

誰でも簡単に見つけられますから、夏休みの自由研究などに如何でしょうか。

2007年08月01日「玉ねぎ石」:10年前にもネタにしたようです。地図あり。

酒田市では観察会も予定されているようですが、サイトが消えてましたので

ネット検索するか酒田市役所、八幡支所などに電話で確認してみてください。

--------------------

八幡地域を流れる荒瀬川を舞台に水中観察や魚のつかみ取り、化石床観察を行います。

小学1年生から6年生までの親子が対象です。

開催日時. 平成30年7月29日(日曜) 午前9時30分から午後1時30分まで.

--------------------

↓貝殻の部分は無くなっており、二枚貝の中身の膨らみが石として残ったモノになります。

2018年04月22日

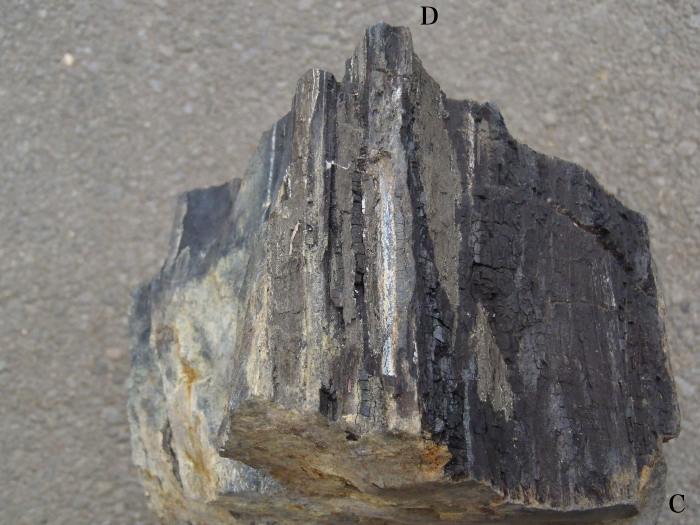

木の化石 珪化木 出歩けば出遇う

残雪で行き止まりの山奥の、普通なら滑落を危惧して取り付かない急斜面である。この爺さん、ただ者じゃないな。

話し掛けると御歳90才だという。ウソだろ!!!!!

色々話していると、『長男は定年退職したけど、山には来なんだ』と愚痴ったから、年齢詐称ではないようだ。凄い。

現役時代は狩猟歴40年で、「この辺りの林道は全部俺が造ったんだ!」と、突拍子も無いことを語り始めたので

其処を突っ込んでみると、現役時代はブルトーザーを何台も所有して林道を切り開く仕事をしていたとのことです。

それを聞いた時、『あれれ!?』と2018年04月21日「木の化石 珪化木」と繋がった気がしたので

「珪化木って知ってますか?」「これくらいの丸太の珪化木が山積みされているのは、爺さん宅ですか?」と訊ねてみた。

すると、ビンゴ!! 「あそこは親戚の家だんどもの」と掘り出したのは自分だと教えてくれました。

どうして「ブルトーザー」「林道を切り開く仕事」で珪化木を連想したかというと、

丸太の珪化木は重いから運搬には重機が必要だというだけではなく、

少なくとも庄内で発掘されたホタテ貝などの化石は、護岸工事やトンネル掘削の作業中に発見されており、

採取場所を頼りに化石採りに出掛けても、地表から5m下に化石層があるんだとか、そういう話しばかりだったからです。

それに、丸太の珪化木が山積みされるほど在るのに、今まで私が出合って無いということは、

そういうことなんだろうなと感じたからです。実際、爺さんの採掘場所は、私が初めて知る場所でした。

「化石」カテゴリーから

2009年10月14日「立谷沢川の夢は幻.1」

2009年10月15日「立谷沢川の夢は幻.2」

2017年10月30日「温海温泉の珪化木」

しかも、「採掘した場所で色と質が違うんだ」とまで語り出し、

相当採掘したようで、我々が知らないだけで庄内各地で産出するようです。

採掘した時の話しを聞くと、最初から短く分かれている状態で、

1個見つけると、後は線上に掘削していくとたくさん採取出来るのだそうです。

元々は1本の長い木なんでしょうけど、1本全てが化石化するのではなく、短く別れてしまうようです。

他にも色々貴重な話しが聞けました。

「40年間狩猟をして過ごたから知らない山は無い」「この辺りの林道は全部俺が造った」と豪語するので、

「福寿草を見たことがあるか。福寿草は自生していたのか?」と訊ねたところ

「福寿草はのう、いっぺは咲がねんだ。あちこちさ在るんだ」と言いました。

「それって、自生していたってこと?」と訊ねると、

「んだ、山さ咲いでだんとも、いっぺではねんだ。あちこちさ在るんだ」と繰り返します。

色々他の動植物で探りを入れて確信したのですが、『いっぺは咲がね』『あちこちさ在る』と言う意味は

「お花畑のように一面には咲いてはないない。ぱらぱらと散らばって咲いている」という解釈で良いようで

福寿草は庄内にも自生していたようです。

ちなみに桜草の事は、桜草そのものも知らない様子でした。次回またお話しを伺いたいと思います。

2018年04月21日

木の化石 珪化木

庄内にこんな丸太の珪化木が産出する場所が在ったのかと驚き、近所の方を尋ねてみましたが

年寄りなので訛りがキツくて情報を得れませんでした。日を改めてまた訊ねてみます。

2017年11月01日

飛島勝浦地区の珪化木

飛島にはこれだけ珪化木がゴロゴロ在るのに

本当に好きでやってる人たちではないとはいえ

パンフレットなどには一切記載が無いのは鈍感過ぎるでしょ。

2017年10月19日「山形県緑自然課はアホばかり」

2017年10月29日「飛島ジオパークって何だ?」

今回食べることが出来なかったのが、飛島の干し柿。干し牡蠣ではなく干し柿。

私は甘党ですが、キャラメルをチョコでコーティングしたスニッカーズが、甘過ぎて食べられません。

食べられませんが、初めて一口噛んだ時は、なんとか食べられました。

しかし飛島の干し柿は駄目でした。初めて一口噛んだ瞬間に甘過ぎて「がっ!!」と吐き出しそうになりました。

それほど強烈な甘さで、苦いお茶かブラックコーヒーとなら最高の味わいになるのではと感じました。

(見た目と手に持った感じ、かじった食感は上山の干し柿にそっくりですが、それ以上に真っ白い感じ)

ただ問題なのは、全てのお宅の干し柿があの甘さなのかということ。

作った干し柿は飛島の全宅にあるというフリーザーで保管されているとのことなので、それで甘味が増しているのかも・・・。

機会があれば無心して食べてみてください。私の中で世界で一番甘い食べ物、それが飛島の干し柿です。

2017年10月30日

木の化石 珪化木

大木の根に抑えられているのが珪化木。&以前見つけて流失しないよう川岸へ放っておいた珪化木。

↓2012年03月20日「木の化石 珪化木」で紹介した珪化木。

持とうと思えば持てそうだけど、挑戦すると腰を痛めそうな微妙な重さ。

流されそうになったので岸に移動したけど、逆に落葉で埋まりそうですね。(^^;

2017年10月30日

温海温泉の珪化木

最初は『妙に細い門柱だな』と思ったが、車で通り過ぎた時に珪化木だと気付いた。

その時は狭い集落の道であることと、なにせ家の前であるので、写真を撮ることもなく通り過ぎてしまった。

先日、再びその前を通ったのだが、それは無くなっていた。

やはりあの時立ち寄っていれば良かったと後悔した。残念。

代わりに在ったのが下記の太い珪化木。見事である。

この集落の近くで珪化木が産出するとは知らなかったし、

普通集落内で産出される場合は他の軒先きにも置かれているものだが

珪化木を置いているのはこの1軒だけというのも気になり、今回は図々しくも訪ねてみることにした。

しかし既にこの家は空き家になっていた。

こんなに太くて立派な珪化木だもの、隣りの人が何か事情を知っているかもしれない。悩んだ末に突撃させて貰う。

あれ、↓コレは珪化木では!?

間違いない。木の根元の珪化木だ。お隣り同士で珪化木を所有しているということは、この集落で産出るんだ。

しかもみんな大きい!・・・でもこの1個だけ???

突然の訪問者に対応してくれたのは、高齢の爺さんだったが、

珪化木に気付いてもらえたのが嬉しかったのか、明るく対応してもらえた。

聞けば珪化木はこの辺では産出されておらず、他の場所から持ってきたとのこと。

この珪化木の色合いに見覚えがあるので

「この↑木の根元の珪化木は○○から採ってきたのですか?」とズバリ地名を言って尋ねると、

「うん、そうだ」とのことだった。

とはいえ○○地区の具体的産出地点が判らないので、具体的に何処で見つけたのか突っ込んで質問してみると

「前は土建業者でユンボを運転していて、○○地区の○○を掘れば出てきたもんだ」との教えてくれた。

合点がいった。○○地区には家の前に珪化木を置いている家は多いのに、住民は珪化木に疎い人が多かった。

時々産出した分けではなく、こういう工事中に産出するだけだったから、地域に珪化木が浸透しなかったのだろう。

2009年10月15日「立谷沢川の夢は幻.2」同様、化石は地中深くに眠っているんですね。

掘削工事現場に行けば、見つけられる可能性は大きいとも言えそうです。(^^;

お爺さんは話しをしながら植木鉢を持ち上げ、「こんなも珪化木だ」と言って次々見せてくれたが、

全てサイズが大きくないし、○○地区の珪化木とは違うようなので、「これは何処で?」と尋ねると

「ほれ、温海の川の温泉の所のだ」と教えてくれたが、『温海の川の温泉の所』が判らない。

判ったとして、どうせ温泉街を流れる温海川の護岸工事か何かの掘削工事中にでも見つけたのだろうから

具体的な場所を知っても採りに行けないと思い、それ以上は聞かなかったが、

温海温泉で珪化木が産出するとは知らなかった。図々しくも訪ねてみて正解でした。

肝腎のお隣りの珪化木も採ってきた物だと教えてくれましたが、場所までは判らないとのことでした。残念。

2017年09月06日

木の化石 油戸の磯にて

2016年05月13日

ゆうさんの化石

ド素人の私ですが、枝と葉と木の実の化石は珍しいと感じて

2012年03月20日「木の化石 珪化木」に画像は残しておきましたが、

先日大学で化石の研究をされていたという方と知り合えたので、

ゆうさんの娘さんが掘り当てた化石の下記画像を見てもらいました。

研究者は発言に慎重なので、私見で良いので意見をお聴かせくださいと無理を言ってコメントをいただきました。

その結果「木の実の化石は分解者や動物が食べてしまうため、葉や木の枝に比べると珍しいと個人的には思います」

「学術的には木の実だけだと価値は高くないですが、

博物館などの展示には見栄えが良く、面白い展示物になると思います」とのこと。

化石の研究は絶滅した種の発見などが目的になるので、枝と葉と木の実が一緒か否かは論外なのに、それを珍しがり

「貴重ですか?」と問うた私はホントに素人だったと、コメントを受けて初めて気が付きました(爆)

とはいえ、木の実や松ぼっくりなどの化石は珍しく、本当に貴重だそうです。

ゆうさんの娘さんが発掘してから6年経ちましたが、

このような報告ができたことを嬉しいく感じています。(^^)

2015年09月18日

2015年09月15日

湯殿山大日坊大蔵出張所跡地.2 珪化木

遠目にも直ぐに珪化木だと気付きました。

近所の人が他意はなく置いただけだと思いますが、この色、この珪化木の産出地が何処なのか凄く気になりました。

2012年03月20日「木の化石 珪化木」を読み返すと、大蔵村南山地区で産出するようです。ってエリア広過ぎ!

清川〜立谷沢川〜羽黒山スキー場第二駐車場トイレ脇までホタテ貝。

戸沢村と真室川町では海牛や鯨の化石が見つかっており、その昔は周囲は海のはず。

太古の昔の地形を教えてくれることも化石のロマンです♪

吹浦駅前にある遊佐町の観光案内図に女鹿駅が載って無いように

大蔵村HPでは歴史ある湯殿山大日坊大蔵出張所跡地を紹介していません。

大蔵村教育委員会が湯殿山大日坊大蔵出張所跡地の看板を掲げているのですから、紹介すべきでしょ。

「稲沢の渡公園」の向かいなのですから。

2013年11月03日

飛島 珪化木.2

浅い岩床帯のスリットの中には、岩盤から剥がれ落ちたばかりの珪化木がありました。

備長炭のような珪化木もありましたよ♪

ビーチコーミングでは軽石を遂に発見。

ヤシの実とガラス玉は意外とありましたが、軽石はこれ1個♪

毎度産地不明なのが残念ですが、嬉しい出逢いです。

2013年11月02日

飛島 珪化木.1

荒崎の北側の付け根で見つけた珪化木。↓

荒崎の南側の海岸には大きな珪化木が多く、手土産にするには荒崎の北側=田の下地区辺りが最適です。

前回紹介した田の下海岸へ降りて直ぐの場所にある珪化木。↓

田の下(スズメ番小屋の田の下)で見つけた珪化木。浜からもっとも高い場所にありました。

その他にもたくさん有りましたよ。

飛島には勝浦地区、中村地区、法木地区の3ツの集落が在り、

古老いわく、自分の地区外へ出掛けることはほとんど無いそうです。

それどころか島の西側へ行くこともまず無く、珪化木の存在も知らないのが普通のようです。

それなのに東側の旅館の玄関には大きな珪化木が積まれて居るので、その点を尋ねてみると

「木の化石?!。おう!、あれは医者と駐在(警察官)だ。」

「昔、診療所に居た医者と島の駐在員が西側から集めて持って来てたんだ。

集めて置いていくから、それをもらって置いているだけだ。」とのこと。

西側へ行ったこともない人が多い島民が、珪化木を知らない事にも納得でした。

賽の河原の石は絶対に持ち出してはいけないのですが、他は問題無いそうです。

賽の河原の石の海岸で大きなタコを発見したのですが、捕らずに見逃したら旅館の人から

「もったいない。島の人にも良い漁場の一つになっているのに、遠慮しないで捕れば良かったんだ。」

と一笑されました。“呪い”とか面白がって語り気にするのは、島の圏外者ばかりのようです。

飛島の観光パンフレットに珪化木は載っていませんが、立派な見どころの一つです。

島の南側(勝浦側)から歩いて行くと磯が岩になり石になり、

ゴロタから砂利浜、砂浜に変化する様子や地質の変化が楽しめますよ!

観光パンフレットには飛島ジオパークとして紹介してほしいくらいです。

2013年10月06日

飛島 イャッホー♪

飛島の男爵芋『ごどいも』は素直に美味しかったです。

山には梨と栗とクルミがあり、梨はビリヤードの球ほどの大きさで、パサついたスモモのような味でした。

勝浦地区から八幡浜まで海岸沿いに歩きましたが、海岸の地質変化が豊かで、飽きません。

田尻の浜へ降りると、目の前の波打ち際の岩盤に珪化木が埋まっていて

田尻から青石周辺に珪化木が打ち上がっていました。

私が物心着いた時からウチに有る鳥海軽石と、直感的に同じだと感じた飛島の軽石(荒崎北部)。

庄内地方で見て来た鳥海軽石とウチの軽石は何か違う気がしていましたが、

荒崎北部でコレを見つけた瞬間に、同じだ!と感じました。ウチのは飛島の軽石だったのかもしれません。

飛島の西側は遠浅ですがタコがたくさん居て、簡単に手掴みできました。

田尻から八幡浜までが良かったです(今が時期だそうです)。

勝浦地区から荒崎までは海水温が高過ぎて「ぬる!」かったので、潮通しが良く心地良い水温の場所に居ました。

アワビやサザエは見つけられませんでしたが、小さいウニ1個とアサリを1個見つけました。

小さいアワビと二枚貝(アサリ?)の貝殻は多く見かけましたが、サザエの貝殻は1個だけでした。

エビとカニ、ヤドカリ、小さい巻貝はたくさん居ました。

エギングは、豆アジと小アジで溢れている港内が間違いないです。

オオカマキリとコカマキリ、セミとトンボが居ました。アマガエルも鳴いていました。

今年の飛島は雨が多かったのか知りませんが、

西側には沢と呼べないような沢筋が何箇所もあり、

湿地で葦が生えグチョっとぬがる箇所もあり、意外でした。

カナヘビが多かったのは意外。浜は石でゴロゴロしており、

直ぐに石の下へ逃げ込まれて掴まえることが出来ませんでした。

私は視認できなかったけど、ヘビが2匹(品種不明)。

能登の「スーパーどんたく」の黄色い買い物カゴも漂着してました。

以前、十里塚の浜で石川県の道路標識を見つけたことがあり、海流で繋がっているかのようです。

漁具に関する漂着ゴミは韓国が多いようです。

2013年04月24日

2013年03月02日

珪化木

と語りかけられた気がして足元を見たら在りました、珪化木発見♪

本物の木ではないのかと疑いましたが、中央が水晶で、年輪もバッチリです。

一度珪化木を見つけると、目が覚えてしまうのか、不意に出合っても気づけるようです。

2012年07月08日

木の化石 珪化木切断

↓元はこんな感じで、色合いから木の化石と分かる程度のモノ。

このまま庭に置いても邪魔になるだけので、木目が活き鉢置き台になるよう、カットしてもらいました。

知り合いの石屋さんに持ち込むと、「珪化木を切るのは初めてだ。面白そうだ。  」と快諾してくれました。

」と快諾してくれました。

カットして研磨してみると、意外にも中は、真っ黒でした。

太陽光の下でみると、年輪が渋く浮んで見えるのですが、写真に撮ろうとすると

周囲の風景と撮影者の姿が鏡のように映り込んでしまい、撮れませんでした。

「結構硬い石だった。化石だから圧力で密度が高く詰まっているんだろうな。」とのことで

半透明の水晶帯が綺麗に映えて、年輪が現れなかったのは残念ですが、これはこれで綺麗で素敵です。

もう一つ、小さい珪化木をカットしてもらいました。

これは知り合いの方からもらった珪化木で、庄内産か否か不明です。

石屋さんいわく「こっちの方が硬かった。」「切ってて火花散ったからの。」とのこと。

↑この珪化木の周りは白や茶に変色しており不思議でしたが、

カットした際に白い箇所が剥がれ落ちたので、

石灰質が付着していたんのはないかと感じました。それとも、樹皮?

素人なので解らない事だらけですが、ゆえに楽しめる。化石って、面白いです。

2012年04月17日

珪化木と葉の化石

最近、化石が含まれる石層というのが、色合いから何となく判ってきました。

瑠璃色といいますか綺麗な緑色(信号機の青のような色)にも化石が含まれているようなので

その辺りを探してみますと・・・有りました。転がっていた石に、葉っぱの化石!

拾い上げて視てみると、『何を葉っぱと感じたの?』と自分で疑ってしまう不鮮明さ。

『葉っぱの化石に見えたんだけどなあ・・・。』とトーンダウン。

色々葉っぱに見えなくもないのですが、

白い楕円形で囲った中に見える、細く黒い線は、葉脈ではないでしょうか。

割ってみます。

出た〜、葉っぱの化石!!

きれいに全形が出ていませんが、葉っぱの縁のギザギザとセンターに葉脈、上にあるのは小枝のようです。大満足♪ (^^)