2007年09月28日

今日のNHK山形

で、今日の私のネタは、NHK山形さんのタイトルを真似て『サクラマスの増殖事業の取り組み』にしてみました。山形新聞社8大事業の一つ『最上川200キロを歩く』の今年の新聞掲載記事に掲載された“サクラマス豆知識”を読んでから、県の取り組みに矛盾を感じ、今日までずっと考えていたことを綴らせてもらいます。

山形新聞社8大事業の一つ『最上川200キロを歩く』の今年の新聞掲載記事に、サクラマス豆知識が掲載されていました。第一週目のゲストティーチャーに『県内水面水産試験場研究員河内正行さん』がいるので、県内水面水産試験場から教えてもらって書いたのだと推察しています。

その『サクラマス豆知識』は、山形新聞のHPにある『最上川200キロを歩く』の中でみることができます。

http://www.yamagata-np.jp/media/mogamigawa_walk/index.html

“サクラマス豆知識”より抜粋

・第1週目から抜粋

1. 生態

ふ化から約1年半後の3—5月ごろ、集団で海に向かう。

・第5週目から抜粋

5. 越冬期

ふ化から約1年が経過した11月ごろになると、河川の水温が低下。稚魚は深いふち、石の下、植物群落の根元など流速が毎秒6センチ以下の地点に移動し、冬に備える。3月ごろまでの河川環境は、稚魚にとって非常に厳しい。春を迎えることなく体力が尽きてしまう個体は、相当数に上るとみられている。

・第7週目から抜粋

7. 降海期

誕生から2回目の春を迎えると、体長11センチを超すような大型の個体は、単独で海を目指す。時期は4月中旬から5月上旬ごろ。

海に出た個体は、海水に体を慣らすため、しばらく沿岸域で生活、稚魚やアミ類を捕食する。水温が15度前後に上昇すると、離岸して北上を開始。個体差はあるが、山形県の場合、離岸するのは5月から6月ごろとみられる。

・第11週目から抜粋

11. 県の取り組み

近年は県が生産した種苗を各漁協が購入し、年間50万−100万尾を県内の各河川に放流している。回帰率は稚魚が0.3%、スモルトが1%とされている。

以上を要約すると、

体長11センチを超すような大型の個体は、3—5月ごろ(4月中旬から5月上旬ごろ)、集団または単独でで海に向かう。11月ごろになると、稚魚は流速が毎秒6センチ以下の地点に移動し、冬に備える。3月ごろまでの河川環境は、非常に厳しく、相当数が春を迎えることなく体力が尽きてしまう。

と県内水面水産試験場はみているわけですね。

此処で納得できないことがあります。サクラマスの稚魚は、3—5月ごろ(4月中旬から5月上旬ごろ)に海へ向かうと解明されていながら、どうして一斉に稚魚放流を行わないのでしょう。また、海へ出た稚魚は、5月から6月ごろには北の海へ旅立つというのに、5月から6月ごろに各地で稚魚放流を行なって、成果あるのでしょうか。例えば、今年は赤川花火大会の時にサクラマスの稚魚放流が行われました。

一番酷いと感じているのは、県内釣り愛好者が11月に赤川に架かる羽黒橋下流で放流することです。羽黒橋の下流というのは、越冬場所や餌はどうなんでしょう。海にも近く、冬に海へ降りても、餌があるとは思えないし・・・。

山形県は、朝日町の古寺の孵化場から遊佐の孵化場へサクラマスの稚魚を移動させるのが面倒、または遊佐の孵化場がいっぱいになったので余剰個体を県内釣り愛好者に購入してもらうことで、『県民からの要望がある事業」という実績作りに利用しているだけではないのか。そう勘ぐってしまいます。

養殖場で飼われていた個体が、突然11月の初冬に近い晩秋に川へ放たれて、生きていけるものかなあ・・・。

サクラマスの回帰率は稚魚が0.3%、スモルトが1%だそうですが、稚魚が下る3—5月ごろ(4月中旬から5月上旬ごろ)に一斉に放流していないのに、どうしてそんなことが言えるのでしょうか。

此処で、鮭とサクラマスの増殖事業を比べてみましょう。

鮭は、川へ戻ってくると梁場で一網打尽され、戻ってきた尾数を性別ごとに記録されます。そして春に全ての稚魚が一斉に川へ放流されます。幾ら放流して幾ら戻ってきたか、ハッキリ明白です。しかも、鮭は河口周辺の海に禁漁区間が設けられており、河口周辺の海で漁(採捕)が禁止されています。

ところが、サクラマスも鮭と同じ、海から川へ遡上してくる魚だというのに、河口周辺の海に禁漁区間が設けられておらず、河口から21gのスプーンをキャストして届いてしまう至近距離に、何枚も網が張られる時があります。これらは、禁止されていないから張って良いそうです。違法ではないから何枚張って良いそうです。

山形県は『サクラマスの増殖事業の取り組みを頑張っている』と言いながら、河口周辺の海での漁(採捕)のことは「あれは海の漁だから、うちらには関係ありません」と言って取り合ってくれません。そんな状態で‘サクラマスの回帰率’を語れるのでしょうか。こんな片手落ちの『サクラマスの増殖事業の取り組み』方は、ないと思いますよ。鮭と同様に、河口周辺の海での漁(採捕)を禁止してほしいです。

ちなみに、25-30年ほど前、鮭の回帰率を上げる試みとして、稚魚を大きく育ててから放流することになり、5月に入ってから放流していたそうです。その結果、稚魚は早い時期に放流した方が良いと判ったそうです。今は鮭の稚魚放流は2月の内に行っているようです。

また、早く海へ下らせた方が回帰率は良いという話しも、聞いたような気もします。『ええ、そうなの?!』と驚いた記憶があるんですよね。ところがサクラマスの方では、・・・長くなってスミマセン。

“山形県”には、ヤマメが居ない。

山形県内の川にヤマメは居ますが、サクラマスの雄と雌からサクラマスの稚魚を作り、海へ下ればサクラマス。川へ残れば、それがヤマメ。というのが、今の“山形県”の解釈。なので“山形県”には、ヤマメの種苗は無い。というのが正しい表現です。(^^;

県内に放流される個体は全部サクラマスの稚魚なんですが、「魚に川の匂いをおぼえさせるため」と称して、堰堤の上流にまでサクラマスの稚魚を放流します。『長く川に留まれば、川の匂いを覚えて回帰率があがる』んだそうです。この時も『ええ、そうなの?!』と驚いた記憶があります。『どっちが本当なんだよ』という意味で。

今までの事業実績と規模、全国的な取り組みを考えたら、前者(鮭)は信憑性ありますが、後者は大いに疑問です。堰堤の上流にまでサクラマスの稚魚を放流するのは、単に釣り人にヤマメを釣らせるためと勘ぐってしまいます。サクラマスをヤマメに回しているんですから、‘サクラマスの回帰率’は、此処でもおかしな数値になりますよね。

2007年09月25日

海の家

打ち上げられたたくさんの流木が材料です。部屋の中には切り株のイスもありました。浜へ下りる所には、御丁寧に板の階段もつけられていました。みんなで一生懸命に作った夏の想い出かな。素敵。

2007年09月19日

水路にて.4

カマキリやカンキョウカジカ、ウツセミカジカなどは石の所を好みますが、ハゼは砂地を好むので、最上川水系では庄内町立谷沢川合流点より下流域で、よく採捕されています。でも、河口域のハゼと食べ比べが出来るほどは、捕れませんよ。(笑

2007年09月18日

水路にて.3

この水路の上流に絶滅危惧種シナイモツゴが生息する池があり、流れ落ちてきたシナイモツゴが、この水路にも生息しています。これより下流にはモツゴが生息しているので、下ってしまうと交雑して消滅します。交雑するとシナイモツゴがモツゴになってしまうのです。

上記画像のように、大小の個体が採捕されることから繁殖しているとも推察され、シナイモツゴの貴重な生息地といえなくもありませんが、所詮は死滅回遊です。『シナイモツゴを飼育してみたい』と思う人は、こういう場所から採捕して飼育するのも、一つの保護だと考えます。

この水路には最上川から取水された水が流れているので、アブラハヤやオイカワも捕れました。また、今回初めてカジカが捕れました。周辺の山の沢に生息していた可能性は否定できませんが、最上川からの流入だと思われます。

2007年09月16日

水路にて.2

流れの無い場所、流れの穏やかな場所を好む魚です。外来種ではありますが、ライギョをみかけると『通年穏やかな場所で、増水時には他の魚の避難場所になっているんだろう』と推察。『此処は色々な魚に棲みやすい場所なんだな』と想いを馳せてしまいます。

2007年09月15日

水路にて.1

下顎が上顎より前に出た‘受け口’だからウケクチウグイと命名されたんだけど、唇(口先)が黒いのが最大の特徴かな。ウグイ(ハヤ)と見分けるときには、唇(口先)、特に下唇を見てね。

日本では、信濃川水系と最上川水系にしか居ないんだ。ボクはまだ5cmほどだけど、お父さんとお母さんは60cm以上にもなるんだよ。

各地で稲刈りが始まりました。農閑期となり今日明日には灌漑用水路の取水が止まります。用水路はコンクリート三面張りなので、水門が閉じるとピタッ!と水が流れなくなり、水路の段差(落差工)に魚が取り残されます。

水が無くなった水路は、格好のザッコしめフィールドです。もしウケクチウグイを捕まえることがあったら、連絡ください。庄内・内陸問わず、最上川水系の各地で採捕されています。支流が多い内陸は、調査されていないだけで、かなりの尾数が生息しているようです。

今の時期採捕されるサイズは、5cm前後の仔魚と、20-30cmの若魚です。採捕されたウケクチウグイは研究機関でDNA分析されます。親魚は60cm以上まで育つので、何度も産卵していると推察され、DNA分析することで親魚の個体尾数や生息範囲(産卵場所)などが推察され、生態の解明につながります。

2007年09月14日

キミは誰?

ところで、突然目の前に降りてきたキミは誰?

2007年09月13日

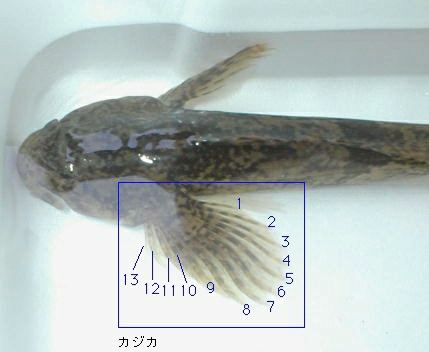

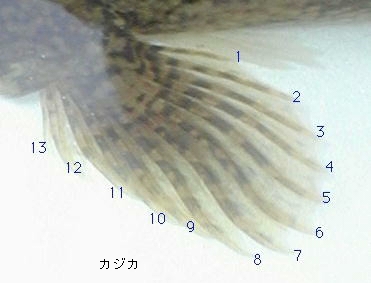

ウツセミカジカ

ウツセミカジカです。

カジカさんでも

カンキョウカジカさんでもありませんので、

ヨロシクね。

胸ヒレのスジ=鰭条(きじょう)の本数が多いので、その違いでカジカさんと区別してね。カンキョウカジカさんと同じで海と川を回遊する、遡河性の魚なんですよ。

山形県に生息するカジカの仲間には、先に紹介さたカマキリ(アユカケ)、カジカ、カンキョウカジカ、ハナカジカ、ウツセミカジカの五種類が生息しています。

カジカの鰭条(きじょう)は太く、ウツセミカジカは細い。カジカの鰭条は12-13本(今までの経験では13本が主。14本以上のカジカをみたことがない)。ウツセミカジカは14-16本と言われますが、今までの経験では16本が主です。カジカと鰭条本数3本の差は大きく、捕らえた瞬間『!』ときます。

以上、カジカさんたち五種は個々に特徴があるので、慣れると容易に区別することができますよ。

カマキリ(アユカケ)

http://nihonsakurasou.n-da.jp/e18053.html

カンキョウカジカ

http://nihonsakurasou.n-da.jp/e18152.html

ハナカジカ

http://nihonsakurasou.n-da.jp/e18369.html

ウツセミカジカ

http://nihonsakurasou.n-da.jp/e19331.html

2007年09月11日

荒鍋内川.3

で、私の論点が間違っていたことに気付きました。アサザは水草であり、植物。荒鍋内川の案内板には『内川の生息植物』と記載されており、荒鍋内川でアサザが発見されたことが大発見だったと知っていた私は、植物学会の定義を、ころっと忘れてしまってました。

植物学にとって一番重要なことは、自生地だということ。庄内には以前は日本桜草が自生し、その生き残りが各地で栽培しているとしても、貴重であることは認められても、植物学的には価値がないんです。

荒鍋内川のアサザが発見されたのは公園整備前で、添付画像緑の円で囲った場所で発見されました。その後、公園整備前にともない移植されたので、自生地消滅。ということで『情報不足』で然るべきことでした。

私がトンチンカンでした。お詫びします。

2007年09月08日

荒鍋内川公園.2

【アサザ】

アサザは貴重な大発見だそうです。

私は植物に詳しくないので、例の如くインターネットで「アサザ 荒鍋』で検索した処、『日本のアサザの現状』というサイトで、山形県は『過去の文献情報のみで現状不明』だそうです。どうして?

とても貴重な植物であり自生地であり、こうして保護・保全されているというのに、情報が活かされていないのは残念でなりません。これもまた山形県には研究者がいないという一例ですね。改めて、山形県のHPにレッドデーターブックを掲載してほしい、と思いました(米沢市には、水草を専門に調査している方が居ると聞いたことがあります)。

日本のアサザの現状

http://www.geocities.jp/nymphoides_peltata/status.html

アサザ

http://www.geocities.jp/nymphoides_peltata/ecology/ecology_top.html

【ヤリタナゴ&アカヒレタビラ】

ヤリタナゴとアカヒレタビラは貴重ですが、ヤリタナゴとアカヒレタビラの産卵には二枚貝が必要です。二枚貝無くしてこれらは生存できません。普段目に付くことはありませんが、荒鍋内川公園には二枚貝も生息しているということで、大切に守りたいものです。

【ギギ】

ギギは国内移入種です。最上川中流堰ができてから庄内各地で確認されるようになりました。そのため、庄内地方では『最近みられるようになった‘珍しい魚’』であることに間違いありませんが、貴重種などではありません。

ギギの背ビレにはトゲがあり、刺されると腫れるそうです。どういう痛みと症状になるかは、私刺されたことがないので分かりません。触らぬ神に祟りなし。ギギが捕れたときには決して素手で触れないようにしましょう。

この案内板がある駐車場脇の草むらに、折れた看板が放置されてありました。なんで折れたんでしょう。どうして草むらの中に放って在ったんでしょうね。昨日も書きましたが、此処は釣り禁止ではありません。ブラックバス釣り禁止のためのルアー釣り禁止です。

東北では岩手、秋田、宮城の三県で、県条例によりブラックバス、ブルーギルのリリース禁止になっているが、山形県では検討さえなされていない。赤川ではスモールマウスバスが見つかるなど、いぜん密放流が止まらない状況でもあり、1日も早く制定してほしいと熱望します。

荒鍋内川公園には※木工沈床も沈んでいるらしく、かなり自然へ気配りされた造りになっています。揚水機場の水門には珍しく魚道が併設されており、魚道に配置された石の裏には窪みがあるんですよ。

※木工沈床と呼ぶか粗朶沈床と呼ぶかは、提案者の最初の一言や計画書の最初の記載で決まるだけのようです。荒鍋内川公園の沈床は、粗朶沈床かもしれませんが、「モッコ(木工)めねけが?」と言われたので木工沈床と記載しました。

かなり自然に配慮した造りになっているので、排水路まで手が込んでいます。三面コンクリートですが、小さいながらも石を埋めて瀬と淵を模してあり、流れに緩急と深さを保たせてありました。でも、『前の川』でも記したように、石の下にエグレがないと魚は棲めないので、魚はいませんでした。

2007年09月07日

荒鍋内川公園.1

池の周囲を浅い水路が流れてあります。日本桜草でお邪魔した某さんは「これはな、荒鍋のメダカだ。」と言ってましたので、メダカを探してみましたが、見つけられませんでした。幅広い本水路の葦原に生息しているかもしれません。

本水路を橋で渡り、向こうにみえる東屋で、風車を見ながらお弁当なんて、イイと思いませんか。(^^)

ブラックバス釣り禁止という分けで、ルアー釣り禁止になっていますが、下記添付画像のように釣り禁止ではありません。鯉や鮒、ウグイなどが釣れます。

2007年09月06日

ミョウガの中で

悌次先生が言うには「家族が入ってミョウガを取っているから、踏まれているでしょうし、無いでしょうね。」「どうも日本桜草は、他の草と共存しているようですの。」とのことでした。

柿畑とも言える環境ですから、毎日水やりなど行われていませんが、土は程良く湿っていました。花が終わった後は、陽射しの遮へいと程良い湿り気が大切なようです。

2007年09月04日

貴重な情報

進藤さんは『ギギ』と鳴いたからギギと呼んでいたようだが、国内移入種で近年最上川で大繁殖中のギギは、鳴かない。『ギギ』と鳴くのはギバチと呼ばれている魚で、進藤氏が書かれている特徴そのものである。

現在ギバチは山形県内では見つかっておらず、情報も無かった。そんな状況で今回の投稿はとても貴重な情報となった。

日本桜草の安野悌次先生や荒鍋の大滝婆ちゃんも90歳前後であり、その年代の人には当たり前だった風景が、今求められる貴重な情報・資料だということを、改めて認識させられた。年輩の方の話しは、聞いておくべきものですね。

以前も書きましたが、山形県レッドデーターブックにギバチ生息地と記載された町の教育委員会を訊ねると「ギバチはいませんよ。いるのはギギです。」と言われてました。何処かに生息しているかもしれませんが、ギバチも人知れず、山形県内では絶滅したかもしれません。

2007年09月02日

赤川自然再生事業

閑話

サクラマスは、春に川に遡上して夏を淵で過ごし、秋に沢で産卵する魚です。サクラマスの卵は酸素吸収率が悪く、豊富な酸素がある場所=山奥の沢でないと育だちません。鮭と違って、湧き水の沢や本流などでは、孵化できないのです。体長60cm/体重3.0kgもあるサクラマスが夏を越せる深くて冷たい淵と、堰堤など遡上を阻害するものがなく、山奥まで遡上できる沢が、川に求められるのです。

サクラマスは遡河性(そかせい)の魚として、一番山奥の浅い場所まで必要とすることから、魚が棲むに適した川造りの指針に最適な魚といえるのです。

閑話休題

赤川の場合、河口から梵字川と大鳥川の合流点までが国交省管轄。梵字川と大鳥川は山形県の管轄。月山ダムは国で、荒沢ダムは山形県。八久和川ダムは東北電力の所有になっています。他には青龍寺川に取水している赤川頭首工は一応農政局(?)になっています。

今回の赤川自然再生事業には国交省、山形県(土木・砂防・内水面水産試験場など)、鶴岡市の他に関係各所、赤川漁協も含まれています。民間からはNPO鶴岡淡水魚夢童の会の岡部夏雄氏が参加しています。今回の赤川自然再生事業のキーマンは、岡部夏雄氏と赤川漁協でした。

岡部夏雄氏は赤川漁協組合員としてサクラマスの巻き網漁を昭和42年から行ってきて、自分たちが捕らえた1000尾を越すサクラマスの雌雄・全長・体重、場所、日付を、全て記録していたのです。これにより、どの淵に何尾潜んでいたのか、季節によりサクラマスは徐々に上流へ移動していることなどが分かり、赤川自然再生事業の貴重な指針資料になっています。

一方、肝心の赤川漁協は、国交省、山形県、鶴岡市の担当者を前にして、「赤川なんかサクラマスに適した川にはなってない。そんなことより、八沢川のラバー堰堤を撤去してほしい。」「鮎が棲みやすくするために、羽黒橋下流に石を置いてくれ。」などと爆弾発言したと聞きます。赤川漁協に遣る気がないことが判明し、山形県は赤川を見切り、富並川へ移るわけです。

国交省、山形県、鶴岡市が協力して赤川本流という幹と枝を何とかしようとしているのに、何故支流である八沢川の鮎に固執するのか、理解できません。

八沢川では、両岸護岸工事がどんどん進んでいます。その際、赤川漁協は「どんどん木を切ってくれ。鮎竿が引っ掛からなくなって、釣りやすくなる。」といい、反対運動はおこしませんでした。河原に葦原と木と淵が無くなれば、増水時に鮎が一気に下流へ落とされるのは明白です。石も無いんだから。ある時は重機で河床を掘削して鮎が休める淵を造りました。これは違法行為です。

自分たちで両岸護岸工事を歓迎しておきながら、鮎が釣れないだなんて、馬鹿です。両岸護岸工事前なら国道7号線大松庵さんの脇でも鮎は釣れたでしょうが、護岸工事が進んだ今では、鮎釣り&鮎生息に向いた流程は、数km有るか無いかです。

羽黒橋といえば菓子メーカーブルボンの工場がある辺りで、河口から僅か18km前後です。広い河川敷で長い鮎竿が引っ掛かる木もありませんが、“趣(おもむき)”もなく、あんな場所で釣りする人は稀。少なくとも県外から遠征してきた人は、釣果よりも何より気持ちのイイ釣り=“趣”を尊重しますから、竿はださないでしょう。

荒沢ダムが出来る以前は、鮎は大鳥集落を通り越し、泡滝ダムの所まで遡上していたそうです。梵字川と大鳥川の合流地点が河口から31km地点であり、泡滝ダムは更に20km以上も上流になりますから、今より約3倍ほど長い流程に鮎が生息していたことになります。

現在赤川で鮎釣りといえば、河口から21km地点の赤川ゴルフ場脇〜馬渡床止め工〜黒川橋付近、26km地点の水無川合流点が人気の釣り場になっています。

それなのに、何故河口から18km前後の羽黒橋にこわだるのか。赤川本流では国交省、山形県、鶴岡市が一致団結して魚のための川造りが進んでおり、河口から魚道の設置が進んで、第四床止め工や伊勢横内床止め工に魚道が出来てきました。斯様に魚のための川造りが進んでおり、魚道を設置するなど魚が往来できる流程を伸ばす努力をしています。鮎も上流をめざして生息域拡張を図ればいい事なのに、なぜ意固地になっているのか、理解できません。

山形県では、鮎釣りは一般に7月1日に解禁になります。最上川河口から小国川合流点まで33km、寒河江川合流点まで120km、朝日町上郷ダムまで155km。天然鮎が遡上しており解禁日から釣れます。赤川は・・・、赤川が釣れ出すのは8月に入ってから、お盆過ぎから本番と言われています。カマキリが鮎釣り区間で確認できないなど、まだまだ遡上がスムーズではありません。

海の漁師さんの規則では、鮭以外は、河口にどんなに近い場所に網を仕掛けても違法ではありません。そのため、サクラマスが遡上する春になると、赤川河口では、ルアーが届くような至近距離に刺し網が何枚も張られてしまいます。それに対して赤川漁協からは「あれは海だから、ウチらには関係ね。」と一笑されました。

『広報あか川』には赤川自然再生事業のことや芋川禁漁区のことは掲載されていません。結局は自分たちの釣り場を、釣れるようにしたいという、目先だけの発想と目的なんでしょう。赤川自然再生事業に協力しないならしないで結構ですが、足を引っ張るのだけは止めてほしいです。赤川を駄目にしているのは、赤川漁業協同組合なのです。

2007年09月02日

第四床止め工

赤川漁協が第四床止め工左岸に立てた『稚アユの捕獲を禁止します』と書かれた看板。つくづく赤川漁協は馬鹿だと思う。鮎には禁漁期間があり、赤川の場合は7月1日から友釣り解禁となり、それ以前に採捕した場合は県条例違反で密漁行為になる。赤川漁協はお願いはできても、禁止を宣言する権限はない。

そもそも赤川と大山川との合流点から河口までは、赤川漁協規則で網などを使った漁が禁止になっている。漁していけない区間なのに、看板を立てる意味が理解できない。そんなことより、看板は勝手に立てることができない。赤川漁協は看板の設置許可を得ているか否かが、気になる。

こういう無意味な看板をみるたびに、赤川漁協は、赤川のため、赤川に生息している魚のためには、何の努力もしていない組織なんだと思わずにはいられない。視点がズレていると言わざるを得ない。もっとやるべきことがあるだろう!

上記画像は赤川漁業協同組合が発行した『広報あか川』第16号である。そこの写真の解説は、下記のように記載されている。

--------------------------

新川四段(第四床止め工のこと)に、新しい魚道が完成いたしました。今度は稚アユをすくって上流へ運ぶというようなことや、木流しで遡上しやすくしたりしなくとも、安心して見ていられるようになりました、大変有り難いことであります。

--------------------------

なんのことはない、国交省へ魚道設置の陳情努力もせず44年間放置していただけの話し。赤川漁協のお陰で造築されたわけではない。しかも『安心して見ていられるようになりました』だって。ふざけるなよ、なに見て語っているんだ!!

上記画像は私が8月下旬に撮影したものだが、魚道の流れが激しすぎる。これが春先の雪代増水の時だったらどうだろう。日向川の鮭の簗場のスロープだって、木流ししてあげているのに、大人ですら横断できそうもない激流を、スムーズに稚魚が上れるわけがないではないか。

上記の写真を撮影した時、事実、ウグイの稚魚が遡上できずにいた。流れの淀みに群れており、一網でこれだけ掬えた。カモメやサギには、格好の餌場になっている。ちなみに、この時期、日向川の鮭の簗場のスロープにウグイの稚魚が群れてしまうことはない。

問題は魚道に隙間と高低差が在ること。石の裏に窪みを付けるなど、遡上途中の休憩場が無いことなどが挙げられる。根本的に第四床止め工の撤去、または全面魚道化を求めるのが最善策であろう。しかし赤川漁協は「そんなこと基本的に無理。陳情しても実現の可能性は薄いく、いつになることか分かったもんじゃない。無駄。」といい、その気は全くない。

遡上の厳しさは、上流域にカマキリが生息しているか否かでも、証明してくれている。答えは人が出すものではなく、魚が証明しているのだ。

2007年09月01日

早田川橋脚補強工事

月山ダムの水は、鶴岡市の飲料水に使用されているが、月山ダムから直接は水圧の関係があり引けないので、一旦早田川に放水して水圧を下げてから浄水場へ引水している。そのため早田川には立派な堰堤が出来てしまった。

閑話

ダム問題は、ダム単体だけの問題では済まない。ダムを運営・稼働させるために、ダムへの砂の流入を防ぐ目的で、月山ダムの場合は40箇所以上の砂防堰堤が月山ダム上流域に建設されているし、月山ダム下流域では、洪水対策の治水工事(護岸工事)が行われる。

閑話休題

早田川は赤川最大のサクラマスの産卵場である。鳥が巣を作るためには小枝が必要なように、サクラマスが産卵するには砂礫が必要なのだが、上流に堰堤が出来てしまったことで上流から砂礫が流れてこなくなり、河床低下を招き、砂礫が流失して河床の岩盤が露出してしまった。そのためサクラマスが産卵床を作れないでいる。サクラマスの増殖には、砂礫=産卵床の保全と補給が急務になっている。

そんな場所で橋脚補強工事である。人命に関わることなので必要な工事ではあるが、せめてサクラマスの産卵時期に工事を行うことは避けてほしかった。しかし、赤川漁協は鶴岡支部員の強い抗議に屈する形で工事を容認した。鶴岡支部員は「県の担当関係者の中には同じ赤川漁協組合員もいるし、彼らは困っている。」「サクラマスなんか毎年放流してるんだから、1年くらい何でもねんだろや!」と押し通し、現組合長と理事たちは屈した。

結果、早田川の河床は低下し、砂礫=サクラマスの産卵床を大量に流失さる結果を招いた。現場も観ずに、現場も知らずに大鳥池西沢を禁漁区にした赤川漁協。赤川本流でスモールマウスバスが採捕されたというのに、荒沢ダム・池ノ平、八久和川ダムのバス生息調査もやらない赤川漁協。そんな赤川漁協が、魚のため赤川のため、※自費で動くわけもなく、この現状にも気付いてはいまい。

赤川のサクラマスは板マスと称されるほど幅広い独特の形状を容する。そんなDNAを尊重することもなく『放流すればいいだろ!』には呆れてしまう。魚には『その川毎の特徴ってあるのではないか』『放流でその特徴が薄れるってことはないのかなぁ?』って、釣りをやらないご婦人だってフッと気付いて考えてしまうというのに、赤川漁協はホント情けない。赤川漁協の魚へ対する思いの程度を知るひと言だった。

夏だから渇水している分けではない、ちゃんと平常水位の時に撮影している。河床がどんどん下がり、この瀬も消滅するかもしれない。山形県は遡上した個体からの採卵&孵化による増殖事業に移行しているというのに・・・。

※組合長が理事に徴集を掛けると公務扱いになり、交通費や日当がでる。年金暮らしの爺さん理事たちには、良い小遣い稼ぎ。何かにつけて集まる様は漁協を食い潰す要因の一つであろう。バス等をチャーターして日当をもらいながら視察する様は、滑稽でしかない。

河床低下

http://www.affrc.go.jp/seika/data_suisan/h16/nrifs-u/nrifs-u005.html

2007年09月01日

芋川禁漁区

今年H19年に大鳥川支流芋川(朝日村本郷地区)が山形県からの申し出を受け禁漁になったが、本当はH17年に要請があったのだ。しかし当時の組合長が、各支部の総代にも明かさず総代会にかけることもなく黙殺した。

昨年H18年6月の総代会で劇的な交代が行われ、新しい組合長に代わった。その後、各支部の総代たちは山形県から要請があったことを知る。そして話しが進み芋川が禁漁区になったが、県としては『今さら』なことで、あまり意味のない、どうでもいい禁漁区指定なのだ。

支部の方からは「5年間でも禁漁にして、サクラマスが増えるよう、是非役立ててほしい。」という申し出もしたそうだが、「いえいえ、H21年までの指定で十分ですよ」と県は断った。なにゆえH21年までの指定なのかというと、国家事業である赤川自然再生事業が終わるからである。

山形県だって馬鹿ではない。池産型のサクラマス孵化事業が失敗した今、次ぎのステップへ向け、川に遡上した親魚を採捕して、孵化&放流の形へ持っていこうと努めている。山形県は、当初は赤川を軸とした事業案を検討いていたのだが、赤川漁協がその都度全ての協力を拒否したので、村山市の富並川で行うことに決定した。予算も少ないのに、赤川に関わっていられないという分けだ。

サクラマスの孵化事業で一番困難なのは、親魚の確保である。親魚の生捕りは、巻き網でしか出来ないのだが、赤川漁協はサクラマス採捕従事者に県からの要請を伝えずに、「漁協は関与しない」と県へ伝えた。山形県のサクラマス孵化事業には、骨子の段階から赤川で巻き網漁を行ってきたサクラマス採捕従事者が協力して事業を継続してやってきた経緯がある。その協力たちから何も応答がないことに疑問に思った県職員が電話を掛けてきたことで、ようやく事態を知った。

また、サクラマスは春に川へ遡上して夏を過ごし、10月上旬に産卵するので、産卵間近に採捕するのが望ましい。しかし、サクラマスは10月1日から禁漁となるので、採捕には、県知事発行の特別採捕許可が必要となる。発行に際しては漁協の承諾も必要になるのだが、サクラマス採捕民間協力者への発行を、赤川漁協は承諾しなかった。そんなことが長年続いている(現在進行形)。採捕したサクラマスの採卵と孵化に関しても、赤川漁業協同組合員で構成されている赤川鮭生産組合も協力的ではなかったようだ。

富並川には規模の小さな川であり、サクラマスの採捕が容易であること。鮭の簗場もあり、孵化場もあるので便利。さらに県庁から近い。これからは最上川を遡上して富並川で採捕された種苗が、赤川を始めとする県内の各河川に放流されていくことになる。