2007年06月30日

小見川にアゾラ

昨日、東根市の小見川の話しをしていたら「あの赤い花、なんだろうの?」「綺麗だけのー。」「川面をビッシリ覆うように、小さくて赤い花みたいに浮いている水草が在んなんけ。」と話すのでビックリしました。

アゾラは水田の除草剤の役目を果たすとして、アイガモ農法同様、自然に優しい農法として取り入れられ、結局それが自然界へ流出してしまい、環境問題に発展しているわけです。村山地方では除草剤の役目を果たすとしてカブトエビを取り入れた農法を取り入れたりしているので、心配になりネットで調べてみました。

アゾラには種類があり、東根市のアゾラは在来種のオオアカウキクサのようです。でも、金沢では『在来種と思っていた処、外来種のアゾラが繁殖していた』なんて事実もあったようです。

--------------------------------

日本のオオアカウキクサの種類(酵素多型)とその分布

http://www.asahi-net.or.jp/~it6i-wtnb/azolladist2.html

アゾラとオオアカウキクサ

http://www48.tok2.com/home/mizubasyou/112ooakaukikusa.htm

--------------------------------

2006年03月13日

山形県産オオアカウキクサ届く

http://plaza.rakuten.co.jp/wakichi/diary/200603130000/

2007年01月26日

紅色に変わった、オオアカウキクサ

http://plaza.rakuten.co.jp/wakichi/diary/200701260000/

--------------------------------

山形県では絶滅危惧種に指定されているようですが、アゾラは乾燥に弱く、絶滅に瀕している要因は、生息環境の変化だそうです。河川の護岸や灌漑用水路のコンクリート化など、素堀の水路の減少が要因なんでしょうね。そういう意味合いでは、日本桜草の絶滅と同じ要因だと感じました。小見川は、雄物型イバラトミヨといい貴重な生き物が残っていますね。

http://www.jpnrdb.com/search.php?mode=map&q=06010330847

国交省関与のサイトで、面白い記述をみつけました。

「オオアカウキクサが水田に入り稲の成育を妨げる」そうです。

--------------------------------

山形県河北町で絶滅危惧種「オオアカウキクサ」発見

山形県河北町の農業用水路で山形県が生息の北限とされ、レッドデータブックの絶滅危惧種に指定されている水生シダ植物「オオアカウキクサ」が発見された。この発見に伴い90m下流の工事が保留になった。しかし、「オオアカウキクサが水田に入り稲の成育を妨げる」と農業関係者は話す。

2003/12/14 更新

http://www.michinoku-kawa.net/topics_main.php?mode=kind&kind=3

--------------------------------

オオアカウキクサは、東根市小見川と河北町の農業用水路にしか存在していないようです。此処でオオアカウキクサと自生地を知ってもらい、他所で見かけたら外来種アゾラかもしれないと、留意して見てください。自然界で繁殖しては、大変なことになりますから。

2007年06月27日

庄内田川の岩浪さん

岩浪さんに訊ねても「庭のことは婆さんやってるもんだから、俺わがらね。」と言われてしまいますが、何か知ってると睨んでいます。(^^;

「日本桜草の群生地が、云々」と日本桜草のことを(一方的に)色々話していると、岩浪さんが吹き出し笑いをして「日本桜草なんか群生するわけないじゃないか。ポツらポツらと、この位の大きさで点在して咲くんだ。」と証言しました!

やっぱり農業関係の仕事に携わっている人たちは、なにかしら知ってます。岩浪さんは、何処で見たかは「忘れだ」と言って教えてくれませんが、岩浪さんは要チェックです。(^^)

2007年06月10日

自然保護活動

http://www.sakuranbo.co.jp/info/2007document.html

小見川の昔と今とでは、湧き水の流入量が減少しているなど、環境の変化もあると思います。ブラックバスを密放流されたこともありました。でも、イバラトミヨ雄物型の生息個体数が減っている要因は、保護活動している方々にもあると思います。

彼らは地元小学校と協力して、一斉捕獲イバラトミヨ生息個体数調査を毎年行っています。胴長を履いて半月網で『ざっこしめ』を行い、直接捕らえて個体数を確認する調査です。他にも、保護を目的に川の中を歩いています。

メダカや小鮒やドジョウなど『ざっこしめ』の経験がある方なら理解してもらえると思いますが、落ち葉の細かいのが集まったような、魚が潜んでいそうなモワモワ・フワフワ感ある箇所が川に在ります。特に葦根周りなどに。

生息調査だといって頻繁に小見川に入り、葦周りをゴソゴソ網を入れて魚影の確認をしていては、葦根周りからモワモワ・フワフワした物が流失してしまいます。『イバラトミヨは、3月から7月頃に水中の草茎や毛根などに巣を作り、産卵・哺育する習性がある』と分かっていながら、巣作りの材料にもなる毛根などを流失されているようなものです。魚だってゴソゴソやられる環境は嫌でしょう。

遊佐町の牛渡川も同様です。湧き水の美しい清流としてNHKが頻繁に放映したことで全国的に有名になり、自然観察と称して胴長を履いて川を歩くツアーを行ってきました。毎週のように数名から10数名が川を歩いたことで、ヌマガレイの姿が消えてしまいました。鷲や鷹、熊の観察会で、スノーモービルやヘリコプターで生息圏に入り込んで調査しているようなもんですよ。

魚は守りたい。広く関心を持ってもらいたい。自然保護は難しいです。

閑話1

岩魚が生息する沢があり、コンクリートの落差工に魚道を付けてほしいと、県職員に相談しました。話しを聞いて「えっ、あんな場所に岩魚が居るの?」と驚いてました。しばらくして「本当で岩魚いんなんけの。27-28cmの岩魚3匹釣れだけよ。(^^)」と喜びの釣果報告をしてくれました。保護対策の前に、保護すべき岩魚は居なくなることでしょう。

閑話2

普通のイバラトミヨですが、養殖場跡地に辛うじて生息している場所があります。長年放置されたので池の中は落ち葉や土砂が堆積して水深がとても浅くなっています。コンクリートの底に堆積物はヘドロ化しており、堆積物を取り除きたいと考えるのですが、生息と繁殖に必要な水草は堆積物があるから生えているわけで・・・難しい問題です。

閑話.3

鶴岡市なら、青龍寺川から内川に生息しています。先日赤川漁協がニジマスの成魚500尾ほどの放流をおこなった青龍寺丸岡分水路にいくと、イバラトミヨを見ることがきますよ。ニジマスに喰われていなければ。

2007年06月09日

遊佐町サクラソウ保存会

遊佐町サクラソウ保存会の事務局をされている遊佐図書館長の東海林さん以外とは初めてお逢いするので、自己紹介と日本桜草を求めてきた今までの経緯を話しました。すると「(うんうん)杉山アヤコ先生の〜。」と数名がうなずき、訊ねると「遊佐で学校の先生してだんだもの」と言い、「杉山アヤコ先生は結城先生という方から日本桜草を貰ったそうなんです」と言えば「結城ミツル先生だの」「結城先生も遊佐の先生だもの」と言われてビックリです。

しかも、私へ日本桜草を譲ってくださった故斎藤教頭先生に関しても、「斎藤だれだろの〜?」「タダオだがの?」「んでねの、タダオ先生は植木やてねけもの」「んだばタダシだが?」「タダシ先生だがもの」などと故人の名前がスラスラでてくるのです。

今まで櫛引町の日本桜草が酒田市に持ち込まれたと考えていたのですが、グラついてしまいます。でも、70歳前後の方々が、これだけ覚えているということは、今後他所でも話しが聞かれる可能性を感じて、遣る気が出てきました。

日本桜草に関して言うと、遊佐町にも自生していたそうです。大楯集落の所に群生していて「葦原の中とかに咲いてたんだよ、オレ見てるもの!」「んだ、んだ。」という方々もいれば、「オレは見てねんども、そこのを貰たんだ」という人もいました。

「誰から貰ったんですか?」

「あど故人だから」

「誰です?」

「ん・・・○△□さんだ」

年輩の方なのでカツレツが悪くて聞き取れないでいたら、東海林さんが「ほれ、菅原ツネオさんだ」と教えてくれました。会員の方々の何名かは、家で白い日本桜草もあるそうですし、故菅原ツネオさん宅の庭でも咲いているそうなので、来年は訪ねてみようと思います。

2007年06月07日

鹿野沢 川なのに排水路

旧道脇にあるのは側溝ではなく、沢。川の源流である。これでもアブラハヤが棲んでいるので、昔はもっと色々な魚が居たに違いない。

うっそうと生い茂る木立の中に、立派な神社がある。金刀比羅神社だ。

沢に沿うように集落内を進むと、歴史を感じさせる立派な石碑があった。

短い距離だが、立派な散策道だと思う。観光地化しなくても、歴史と文化、趣向溢れるモノが庄内には多く残っている。だが、鹿野沢という‘川’は存在しない。神社の脇を流れているのに‘排水路’とは、これ如何に。アブラハヤも「川なんですけどね」と嘆いていた。悲しいなあ。

『排水路』という言葉を聞いて、下水などを連想して汚いイメージを持つ人もいるかもしれないが、田んぼの用水路の水が集められる主要な水路のこと。田んぼ脇の用水路を脇道・路地とするなら、排水路は道幅が広い県道や国道みたいな大通りで、決して汚水ではない。

でも此処は、水源を持つ‘川’なのだ。歴史と文化に充ちた川なのに‘排水路’と明記することで、一般の人に‘川’であることを忘れ去らせようとしているかのようで、行政の思惑は嫌らしい。

神社脇を流れた水路が‘排水路’というは、あまりにも不自然でしょ。

2007年06月05日

大鳥集落 埼玉の桜草

6月4日に訪問して見てみたら、まだ咲いてました。大鳥地区は開花時期も遅いんですね。

2007年06月04日

前の川

言い換えて良く言えば、自然型河川護岸工法です。

河床はコンクリートで、コンクリートの上に岩を埋め込んで並べているのです。

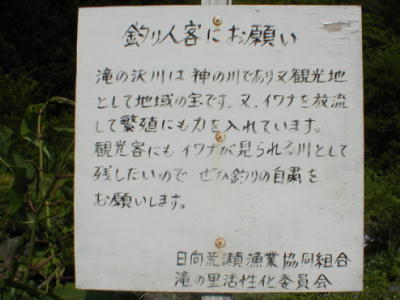

玉簾の滝の川=滝の沢川を神の川と言いながら、

神の領域の景観を崖を削ってガラっと変えて観光地化。

その上『釣り人にお願い』とは笑止。

自然保護への良心を利用する身勝手な願望でしかありません。

前の川は三面張り護岸。川底までコンクリートので魚が棲む場所はありません。

そして毎年5月下旬に魚を放流しての渓流釣り大会。

豊かな自然を唱う偽善の香りで溢れた玉簾の滝と前の川。

滝の沢川は山形県内水面漁業調整規則で定める‘禁漁区’ではありませんので、

安心してガンガン釣って釣りを楽しんで下さい。

鳥海山系の自然は大変貴重で素晴らしく、

その素晴らしい自然はそのまま守って後世へ残していかねばなりません。

鳥海山へスキー場を造ろうとしたり

富士山や蔵王のようにしてはいけないのです。

とある検討委員会の席上で、

『最近、川の土手に桜を植えようと気運がありますが、桜ばかり植えて良いのでしょうか?』

と発言された初老の男性が居ました。

桜は日本の心と評す人もいるほど、日本人に親しまれている木です。

でも、『桜ばかり植えて良いのか』と気付き、それを指摘される方は稀です。

『多くの人が喜ぶ桜を植林して、なにが悪いんですか。何処が問題ですか?』

と言われたら反論は難しいのですが、とても重要な問題だと気づくべきです。

豊かな自然は生物多様性から成り立っており、妄想による暴走は止めないといけません。

メダカや岩魚、桜などの特定の生物を、観光などのシンボルに祀ってはいけないのです。

2007年06月03日

玉簾の滝って、

鳥海牧場〜大台野と下りてきて、数河の池を過ぎた時に対岸の山肌に

玉簾の滝がちょっと見えるだけで、とても全景を撮せる場所はありませんでした。

玉簾の滝って、滝壺とその周辺を削って視界広げたよね。

遊歩道拡張とアスファルト舗装は、拡張工事車両の道跡だよね。

中学高校の時、玉簾の滝の滝壺で釣りをしたことがあります。

参道に在っる祠(ほこら)の所から入渓して行くと、

滝壺の手間はスリット状に崖の裂け目になっていて、そこを通過すると滝壺なんだけど、

崖の裂けを抜けた瞬間から物凄い風爆&水飛沫で、

呼吸もできないし目を開けていられない凄さでした。

仕掛けを投げるのも困難で、

2.7mの硬めの延べ竿を水面スレスレのサイドスローで振り込み

振り込むと同時に顔をそむけて呼吸と視界を確保しながら

竿先を水面ギリギリに下げたまま、ゆっくり扇形に引いていくと

ググッと反応があり、釣れた。というハードで特殊な釣りでした。

その時、空を見上げると、由来の通り、飛沫が玉簾のように見えたもんです。

『雲より落ちくる瀧の水かみは そらにながるるあまの川かも』という句ですが、

この句を詠んでいる状況を、みなさんはどう考えますか?

今の玉簾は、神を祀った神社を人工的な景色に変え、参道も滅茶苦茶にして、観光地と化しました。

観光地となり地域は喜んでいるのかもしれませんが、観光地化は文化を殺しましたよね。

石碑には平成11年?と刻まれていたので、その頃に工事して削ったんですよね?

旅の途中で立ち寄って、沢水で足を冷やしていると『滝壺は見えないけど、どうなっているんだろう?』と興味がわいて、沢を伝ってスリット状の崖の隙間から滝壺を覗いたのでしょう。突然吹き付けた飛沫に驚き、句を詠んだと想像できました。『玉簾』という名称も、滝壺から観た様子じゃないかなあと・・・。

2007年06月01日

職務怠慢!?

え〜、行政には“現認”という制度があります。民間人の申し出を、全て鵜飲みにはできないので、警察官や県職員が直接目視したこと以外は採用しないという制度です。実例を挙げると、秋に川の河口で釣り竿と鮭を所持していても、警察官や県職員が釣った瞬間を直接目視していない限り、釣った証拠がないので検挙できないという制度です。いくら私が目撃して通報しても、私の証言は証拠にならないので検挙しないし、違反じゃないのでその人が鮭を持ち帰っても問題はないという制度です。大きな網とハタハタを持っていても、関連が証明できないので検挙しないのと一緒です。

『山形県で初確認』というのも、県職員が“現認”した日が、初確認された日になります。少々不謹慎ですが分かり易く説明すると、親が自宅で倒れて心配停止になっていたとしても、病院で医師が死亡宣告した時が、死亡時刻になります。民間人が『山形県で初確認』と言って新聞に掲載されたとしても、県職員が“現認”してない限り、山形県で初確認にはならず、「そんな魚は生息確認されていません」と公言されてしまうのです。

鮎の冷水病の時がそうでした。

「これが噂の冷水病ではありませんか?」とNPO鶴岡淡水魚夢童の会が山形県水産試験場に精査を依頼しても音沙汰無し。山形県が「県内で冷水病が確認されました」と報道したのは、それから足掛け3年目(実質2年目)のことでした。精査依頼を受けて、『じゃあ来年現認調査に出掛けようか』と日程と予算調整。休日自分の車で動けば済むことですが、彼らは絶対に動きません。2年目の現認調査で冷水病を確認。対策を練り3年目に公表したのです。手順としは正しいのですが、時遅しに喫すです。

さて、此処からが本題。

2006年6月28日に大鳥池で釣った岩魚の口の中に、気色悪い寄生虫を発見しました。でも、これは大鳥集落にあるタキタロウ会館の水槽でみたことがあります。水槽の中では、口からエラから、気色悪い何かが、タダレたようにたくさん溢れ出てました。水槽の水が悪いから、病気になったんだろうと思っていたのですが、それと同じ物を標高900mを越す赤川水系の源頭=大鳥池で見たのです。

下記画像が、それですが、冒頭書いたように、かなりグロイ画像なので、拡大して見るときには、覚悟してクリックして見てくださいよ。

・

・

・

・

どうでした。グロかったでしょ。厚かましくも(独)中央水産研究所の中村先生に上記画像を見ていただきました。その時の話しの内容を要約してみました。

さくら:これは何という寄生虫でどのような寄生虫なのでしょうか?

中 村:おそらく「サルミンコーラ」という寄生虫かと思います。甲殻類の仲間です。

さくら:何を媒体に感染してしまうのでしょうか?

中 村:幼生の頃はプランクトンのように浮遊生活を送り、その後さけ・ますの仲間の口腔や鰓に寄生します。

さくら:この寄生虫は何が原因で入り込んだのでしょうか?

中 村:その場に昔からいた場合もあれば、さけ・ますの放流に伴って他の水 域から移入した場合もあると思います。

さくら:寄生された個体は今後どうなるのでしょうか?

中 村:見た目にグロテスクで魚にも影響があるように思いますが、それほど悪影響はないようです。人間が食べても問題ありません。

さくら:大鳥池で発見されたということは、どういうことを意味し、今後どういうことが起こる可能性があるのでしょうか?

中 村:もともと居たものが増えたか、外部から侵入したかということかと思います。おそらく、増えこそすれ、減ることはないでしょう。釣り人の目に触れやすいので、山形内水試などの研究機関への問い合わせが増えると思います。良いイメージではないですよね。

さくら:大鳥池はこの寄生虫が蔓延したということになるのでしょうか?

中 村:はい。おそらく。

さくら:大鳥池にはアブラハヤとヒメマスも生息していますが感染するのでしょうか?

中 村:この寄生虫はさけ・ます類に特異的と言われています。

さくら:今後下流域へ蔓延していくのでしょうか?

中 村:その可能性が高いです。

さくら:流水域でも寄生するのでしょうか?

中 村:はい。

さくら:今後、釣った場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。釣った個体をキープしたとしても既に蔓延しており無意味なのでしょうか?

中 村:釣った魚から除去しても、減りはしないです。

さくら:寄生された個体は刺身で食べて大丈夫ですか?

中 村:寄生部位がおもに口腔と鰓ですから、人の口に入ることは少ないと思います。仮に食べても前述のように人には影響ありません。

さくら:源頭である大鳥池で発見されたということは、下流域にも広まる可能性はありますか?

中 村:はい。

さくら:この寄生虫は、養殖場でも発生するのでしょうか?

中 村:はい。

さくら:治療や駆除方法はあるのでしょうか?

中 村:無いと思います。

さくら:県に報告する必要はありますか?

中 村:知らしめておくのが無難です。

さくら:個人の勝手な憶測ですが、思い当たる点が一つだけあります。大鳥池には岩魚とヒメマスを1年置きに、交互に放流してきましたが、云々。

中 村:ヒメマス経由という可能性もありますね。

さくら:放流は、一旦大鳥集落に在る大鳥地区振興会養殖池に畜養され、その後容器に入れて運び上げました。大鳥地区振興会では民間業者から岩魚や虹鱒の稚魚を購入して大きくして、タキタロウ館の釣り堀や大鳥地区の民宿、イベントに利用してきましたが、実は、今回のこの寄生虫は大鳥地区にあるタキタロウ館の水槽で見ており、ただれたように大量に垂れ下がっていたので、『なんだろう?病気かな?』程度に見ていたので、大鳥池で釣った時にはビックリしました次第です。寄生虫に汚染された養殖池にヒメマスを入れ、その水を大鳥池に運び込んだことが寄生虫の拡散を招いたということは、考えられますでしょうか?

中 村:はい。

さくら:大鳥池には随分昔からアブラハヤが生息しておりますが、アブレラハヤの追加放流は行っておらず、アブラハヤが中間宿主ということは考えられるのでしょうか?

中 村:という話は聞いたことがありません。サルミンコーラに詳しいのは、広島大学の長沢一也教授です。

さあ、どうしましょ。といっても、どうしようもないのですが、ショックですよね。考えてみてください、こんな寄生虫が赤川に蔓延してるんですよ。清らかな流れに、寄生虫が泳いでるんですよ。貴方が釣った渓流魚の口を開けると・・・ギャー!!

これからの渓流釣りは、鵜のハミ跡チェックとスモールマウス生息調査、そしてサルミンコーラチェックですね。でも、これって誰の責任?

私が黙っていても、いずれは下流にも感染して知れ渡ることです。赤川のイメージダウンは必死です。今日が6月1日、大鳥池解禁の朝に、公表しました。山形県に「今年初めて知った」なんて、言わせませんからね。大鳥池に行かれる方、チェックお願いします。そして決して想像しないでください、大鳥池の水には人に無害と言われるサルミンコーラが蔓延していることを。貴方はその水を・・・。(^^;

タキタロウ館の水槽で見たのは1年度だけではなく、毎年見てききました。飼育者は地域の素人さんたちですから、水質と管理の悪さからの病気と思っていましたが・・・。実は、今年別の川でも釣ったのです。自然界に繁殖しているというよりは、養殖業者にサルミンコーラが広まっているのではないかと疑ってしまいます。

水産係が各地の養殖業者を巡回視察しているという話しを私は聞いていないので、勝手な推察でしかないのですが、病気の魚の報告がなされていないのではないでしょうか。事実、月布川の古寺孵化場や遊佐のニジマスセンターでも焼却処理されていますから、収入に直結する民間業者なら尚更隠すのではないでしょうか。

上記のことは赤川漁協の理事会へ報告していますが、漁協からも県からも、私には一切問い合わせが来ていません。相手にされていないだけかもしれませんが、事が事だけに、聞き取り調査の電話の1本もあって然るべきだと考えるのは、厚かましい思い上がりというものでしょうか。

山形県として現認調査を今年行うのか分かりませんが、『時既に遅しに喫した』勘が否めません。取り合えず、土日休日出勤ではなくて、自分の意志と自費でフィールドにでてくるような行動力ある県職員を採用してほしいと願うばかりです。

2005年は赤川のスモールマウスバス、2006年は大鳥池のサルミンコーラ。今年2007年は鵜。2004年、青龍寺川には絶滅危惧種のイバラトミヨが生息しているからニジマスの放流は止めてくれるよう陳情して今年で4年経つけど、無視され今年も放流。ブラックバス問題は遣る気無し。赤川漁協は大丈夫か〜!

漁協が遣る気ださないと、県は動かないんだぞ〜!

悪口ばかりだけど、私はクレーマーじゃないんだぞ〜!(爆)

各漁協にも水産業に努める県の体制が感染しているのかも知れませんが、各漁協に目の間に迫った危機を実感させることも、我々に今できることの一つだと考えます。みなさん、どう思います?