2019年02月13日

Gijieサクラマス全記録(1997-2018)ご予約受付中

でも興味ある〜〜〜♪♪♪

Gijie サクラマス全記録(1997-2018)2019年2月末発売!

1999年に発売された『平成のサクラマス』から、昨年の『サクラマス2018』にいたるまで、

過去二十数年間に渡ってサクラマスの現状を伝えてきた本誌。

取材地も、北から南に至るまで、ほぼ全国に渡っている。

そんな本誌が、サクラマス取材の集大成として発売するのが、この『サクラマス全記録』。

あらゆる方向からサクラマスという魚を見つめ直します。

https://geibunsha.co.jp/info/gijie/sakuramasphotobook2019/

此所まで値段が高いと、誰かが手に取った本を買うのは嫌だから、

立ち読みしてから購入するようなことはしないで、予約して措こうかな。(^^;

2018年04月26日

県のお仕事 サクラマス

全国初のサクラマス専用の養殖拠点として山形県が開設したふ化場(大江町)に、

操業約10年を経過しても一匹も成魚が遡上(そじょう)していない。

サクラマスの生態と川の環境のミスマッチが原因のようだ。

「県魚」育成の使命を担って華々しく始まった養殖事業だが、

関係者は「県の見込み違いで、幻の魚になってしまいかねない」と心配している。

サクラマスは県が1992年、県の魚に指定。

これを受け95年11月に、専用のふ化場を大江町古寺の山中に6億6000万円かけて整備した。

飼育に使う河川水が豊富な最上川支流の月布川上流部にある。

開設10年目の昨シーズンまで、ふ化場内への遡上は一匹もない。

手前に砂防ダムが複数あり、魚道こそ備えているが、

ダムに砂が流入するなどして遡上を阻んでいるのが原因とみられる。

県農林水産部生産流通課は「サクラマスは遡上前後の約2年を川で過ごすため、

サケより川の影響を受けやすく、環境がよくないと生息が難しい。

川に入る前に捕獲されることも多く、全体の回帰数が予想以上に少なかった」と弁明する。

天然親マスの卵を確保して拡大再生産する「遡上系」養殖が軌道に乗らないことから、

稚魚を育てて単純再生産する「池産(ちさん)系」の養殖を余儀なくされている。

だが、池産系は回帰率が低く、魚の成長にも難があるとされ、養殖事業に黄信号がともった形だ。

放流稚魚は年間150万匹の当初目標に対し、近年は6割前後に低迷。

ふ化場は5年前から冬期間閉鎖し、

稚魚も100キロ離れた遊佐町の山形県内水面水産センターから5月の連休明けに運ぶなど、

非効率な運営になっている。

サクラマスに詳しいNPO法人「鶴岡淡水魚夢童の会」代表の岡部夏雄さん(62)は

「10年で一匹も遡上しない場所に、半年しか稼働しない施設が必要なのか」と疑問を示し、

「自然界での繁殖には湧水(ゆうすい)のあるふちなどが欠かせない。

放流より、川の再生が先決だ」と指摘する。

最上川第一漁協(朝日町)の柏倉茂雄組合長(73)も

「県は『放流すれば帰ってくるだろう』ぐらいの甘い認識だったのではないか。

問題は一朝一夕には解決せず、川の環境改善を図るなど息の長い取り組みが必要だ」と話している。

[サクラマス]春(2-6月)に海から遡上し、秋(9-10月)に上流部で産卵する。

翌春生まれる稚魚は1年半を川で過ごし、

海に下って1年後、体長50-60センチに成長し戻ってくる(川に残るのがヤマメ)。

本マスや銀マスとも呼ばれ、食用としても高級魚。

-------------------------------------

↑月布川に魚道を造れば、遡上してきたサクラマスは、そのまま施設内に入って来れるから

採捕する必要がなく有効だ。として設置された魚道は1基7,000万〜1億円。

それなのに魚道を遡上したサクラマスは1尾も居ません。

それどころか、施設完成後に月布川でサクラマスが採捕された記録も無いはずです。あっとして1尾?

ふ化場は冬期間閉鎖して100km離れた遊佐町に在る施設へ飼育していた魚を移動させるので

非常に効率が悪い。最初から遊佐町の施設にサクラマスふ化施設を増設すれば良かったのだ。

そもそも遊佐町の施設でも畜養しているので、古寺ふ化場の魚を全部受け入れることができません。

そのため10〜11月になると各地で幼稚園児や小学生を使って放流事業が行われます。

厳しく長い冬を前に放流されても、養殖場育ちの魚がちゃんと餌を取り、

どれだけ冬を乗り越えられるのでしょう。

どうせ放流するなら春に放流すれば良いわけですが、放流実績は年間放流尾数なので、

秋に放流してもその年度の稼働実績にカウントされますし、

運搬費用、餌代など経費削減にもなるので、

帳簿上は、施設は有効活用されているということなのでしょう。

山形県大江町のHP トップ > 観光地・施設 > サクラマス孵化場

http://www.town.oe.yamagata.jp/modules/sightsee/index.php?content_id=25

サクラマス専用孵化場について

大江町の魚「サクラマス」の専用ふ化場が、月布川の上流にある古寺(こでら)にあります。

専用の施設としては全国で初めてのものです。

年間160万匹を育てる計画で、県内の主な河川にも放流されます。

自動給餌機などハイテク機器も導入され、スタッフ4人が勤務しています。

放流された稚魚は、オホーツク海、日本海で一年間の海洋生活を送り、

再び最上川などの主要河川にそ上してきます。

古寺までの月布川には、えん堤や砂防ダムが7ヶ所ありますが、

そ上を助けるために「魚道」を造る改修工事が行われました。

サクラマスについて

サケ科サケ亜科サケ属

サケ科のそ河性魚(川に戻ってくる魚)

サクラマスの名前の由来は、桜が咲くころに生まれた川に帰ってくるからとも、

産卵期に体が桜色になるからとも言われています。

産卵期は秋で、翌年の春には稚魚が生まれます。

この稚魚は、一年後にオスの一部とほとんどのメスは、雪どけの水にのって川を下り、海で成長します。

海へ下って、再び春になると生まれた川にそ上してくるのがサクラマスと呼ばれています。

海に降りずに、一生を川で過ごすヤマメは同種で、渓流釣りとして太公望たちを楽しませてくれます。

月布川に20万尾を放流

サクラマスは、ふるさとの川に帰ってくる魚で、昔から地域民と共に生き、親しまれてきました。

大江町では、町民に夢を与えてくれる魚であり、

「自然と共生する町づくり」の イメージに適しているとして

町誕生35周年の平成6年8月、町の魚に選定しました。

また、町ではサクラマスのそ上数を増加させることを目的に毎年、稚魚を放流しています。

山形県では、海の漁業としても川の漁業としても昔は盛んだったことから、

もう一度増やす意義のある魚として平成4年3月に県の魚に選定しています。

また県では、古寺ふ化場から月布川に毎年15万尾のサクラマスの稚魚を放流しています。

-------------------------------------

↑年間160万匹を育てる計画でも、実績が不明。

県内の主な河川にも放流されているのは事実でも、放流時期はいつでも良いのです。

スタッフ4人が勤務していても、施設は冬期間閉鎖されています。

大江町の定義としては「春になると生まれた川にそ上してくるのがサクラマス」ということのようです。

「月布川に毎年15万尾のサクラマスの稚魚を放流」していても

1尾も戻ってきてないのだから無駄な放流といえるのではないでしょうか。

山形県農林水産常任委員会議事録

平成29年2月定例会農林水産常任委員会の主な質疑・質問等

平成29年2月22日

松田委員

古寺のサクラマスふ化場の利用状況はどうか。

水産技術主幹

秋に河川に遡上したサクラマスの親を古寺に搬入し、

受精卵にして内水面水産試験場等に運び稚魚生産している。

また、遊佐町の内水面水産センターで

池産系サクラマスの親から 生産した稚魚を5月に古寺に搬入し、

7~8月まで飼育し、放流用サクラマスとして各内水面漁協に供給している。

さらに、ふ化場でサクラマスが飼育されていない時期は

放流用のイワナ、ヤマメを飼育している。

なお、冬期間は豪雪のため古寺ふ化場は閉鎖している。

松田委員

古寺まで上った魚から採卵・ふ化すれば、遡上も良くなると聞いた。

また、古寺ふ化場の施設を十分活用できてないと思われるがどうか。

水産技術主幹

遡上の良し悪しはどこで採捕してもほぼ同じという結果があり、

さらに月布川にはサクラマスが多く遡上しないため、

他の漁協の協力も得ながら、

赤川や最上川等に遡上した親魚も活用している現状である。

また、冬期間は豪雪による交通障害や 水が止まるなど厳しい状況のため、

雪の無い時期の利用を考えていく。

松田委員

月布川に多くの稚魚を多く放流してもらいたい。

近くの古寺鉱泉は町が管理・運営する予定で、

現在、駐車場の拡張工事等など環境整備を図ると聞いており、今後、活用してもらいたい。

http://www.pref.yamagata.jp/ou/gikai/600006/iinkai/H29/jounin/nourin/29022situgi.pdf

-------------------------------------

↑松田敏男委員は大江町出身&在住の県議会議員。地元のことしか考えていない発言ですよね。

月布川に毎年15万尾のサクラマスの稚魚を多く放流しても、

1尾もサクラマスに育って戻って来てない無いのだから、無意味な放流ではないでしょうか。

大江町や一般の釣り人の見識として「春になると川にそ上してくるのがサクラマス」なはずなのに、

県の水産技術主幹は

「遊佐町の内水面水産センターで(生まれ育った)池産系サクラマスの親から生産した稚魚」

と使っていると此処でも公言しており、

これを私は「サクラマスじゃなくてヤマメでしょ!?」と指摘しているわけですが

山形県は「サクラマスの稚魚なのでサクラマスです」と回答&主張しているわけです。

もう古寺のサクラマスふ化場の存在価値は無いんです。

県としては、県民からそういうことを言われては困るので、

なんとか実績作りをしたいから、

ニジマスと交配させたニジサクラなるものを生み出そうとしているのです。

県の水産技術主幹は

「他の漁協の協力も得ながら、赤川や最上川等に遡上した親魚も活用している」

と公言しましたが、サクラマスは9月1日から禁漁になるので、特別採捕許可証が必要になります。

最上川等というのは富並川だとして、

赤川は赤川漁業共同組合になりますが、岡部夏雄さんが止めた今、

赤川漁協の誰が何所でいつ採捕しているのか、検討が付きません。

近年サクラマス釣りは不漁ですし、秋に魚影を目撃するのも困難な状況で

県は何尾の「川にそ上してきたサクラマス」を親として採捕しているのでしょう。

施設運営ができるほどの個体を確保できないから、事業目的が達成されていなわけですし

遊佐の施設で代々生まれ育った「池産系サクラマス」を使うなら古寺ふ化場は不必要。

年間維持費をサクラマス遡上と産卵場の整備予算に回してもらった方が、

将来への可能性が高いというものです。

海と日本プロジェクト2017年

#22 山形県サクラマス古寺ふ化場 | 海と日本PROJECT in 山形

2017/12/06 に公開

https://www.youtube.com/watch?v=fYSS-RHB7Eg

サクラマスの数を増やす事業の拠点が大江町の山の中にある。それが山形県サクラマス古寺ふ化場。

この場所で卵の受精からふ化、5センチ程の稚魚に成長するまで徹底して管理が行われる。

そして再び川へと放流される。

公益財団法人 山形県水産振興協会 室岡伸一氏談

「山と川と海と繋がっているので、川をきれいにしなければ海も汚くなっていく。

人間が便利になっていくことは、川や海を汚す原因の1つであることを肝に銘じなければならない。

海に魚がたくさんいる。その魚が川にも上がってくる。そんな川を守っていきたい。

ここでちゃんと海に下れる魚を育てることが使命だと思っている。」と語って頂いた。

-------------------------------------

↑海と日本PROJECTを利用して、存在の意義を訴える山形県。

大江町の山の中に、1尾もサクラマスが戻って来てない、

冬期間閉鎖される山形県サクラマス古寺ふ化場がある。

遊佐町の内水面水産センターで池産系サクラマスの親から生産した稚魚を

5月に古寺に搬入し、川へ放つだけのお仕事です。

だから「川を守っていきたい」けど、海からサクラマスとして戻ってきたことは語らない、論じない。

「ちゃんと海に下れる魚を育てることが使命」であり、海から戻ってくるか否かは、私の仕事ではない。

と、上手く語っているのです。

2018年04月25日

県「サクラマスです!」

今の山形県の見解は逆で

「サクラマスを採捕して、サクラマスを親に生まれた子孫なので、これは全てサクラマスです」

「山形県ではヤマメを畜養&放流はしておりません。全てサクラマスになります」

「サクラマスの稚魚を川に放流しており、川に残ればヤマメで、海に下ればサクラマスです」

と無理矢理定義付けており、それを公言しています。

そうして生まれようとしているブランド魚が、ニジマスとサクラマスを掛け合わせたニジサクラ。

2004年に山形県の魚としてサクラマスを認定してから、

何の成果も出せない山形県の、苦肉の策なんでしょうけど、どうみてもヤマメです。

03:22〜

http://video.9tsu.com/videos/view?vid=126024

「サクラマスの稚魚を川に放流しており、川に残ればヤマメで、海に下ればサクラマスです」

と定義が通用するなら、大鳥池に生息するヒメマスもベニサケという解釈が成立しちゃうよ。

県税を掛けたサクラマスのふ化&増殖事業の実績が無いからと言って、これで良いのか山形県。

ヤマメとサクラマスは同じ魚種で、川に残ったのがヤマメで、海に下ったのがサクラマス。

ヒメマスとベニサケは同じ魚種で、川に残ったのがヒメマスで、海に下ったのがベニサケ。

海に下ったサクラマスやベニサケは川に遡上して秋に産卵します。

春に生まれた稚魚は1年川で成長して、翌年の春に海下る個体と川に残る個体に分かれます。

変な例え話になりますが、

日本人の子供が幼い時に両親と一緒に外国に入って外国語ペラペラで帰国すると

「バイリンガルな帰国子女」に呼ばれる存在になりますが、

帰国子女同士が日本で日本人結婚して、日本でその子供が生まれたとして

その子供を「バイリンガルな帰国子女」と言えるでしょうか?

「バイリンガルな帰国子女」の子供であっても、外国に行ってないのだから「帰国子女」ではないわけで、

それと同じでヤマメが海に下ってサクラマスとなって川に戻って来た子孫なんだから、

ずっと養殖場で畜養していても、これはサクラマスなんだ。という山形県の解釈には無理がありますよね。

2017年10月27日

サクラマスの産卵場 赤川右岸支線田沢川

遡上のため跳ねたりしないか暫く眺めてましたが、確認できませんでした。

山形県の魚サクラマス。稚魚を幾ら放流していても、産卵時期に魚影を確認できないのは残念です。

2017年10月26日

サクラマスの産卵場 赤川右岸支線岩本川

2017年10月17日「サクラマスの産卵場 赤川右岸支線岩本川」へ行ってみました。

水量が多くこともあり、確認できませんでした。

水量が下がれば居るか居ないか判るでしょうから、

後日コンビニみやざきさんに尋ねることにします。

2017年10月22日

サクラマス産卵場 田沢川ダム下

2017年10月11日「サクラマス産卵場 田沢川ダム下」を再び観てきました。

サクラマスやヤマメ、イワナなどは確認できず、鯉が1尾泳いでました。

こんな状態ですから、サクラマスなどが産卵しても鯉に食われて終わりですね。

淵には鯉が群れており、釣るなり投網打つなりして、駆除してほしくなります。

2017年10月19日

県条例違反 愛好者に因る密漁と焚き火

彼らの地元月光川河口には2017年10月07日「鮭 密漁防止の上り旗」が掲げられていますが、

彼らが「シーバス釣りです」と主張しながら鮭を釣る密漁行為をしているから掲げられたのでしょうね。

だって、これだけ大層なウエアーでカッコ良く身を固めておきながら

「安心して下さい、釣ってませんよ」と主張するのですから、

確信犯ですと名乗っているようものですよ。常習性を禁じ得ず、全く酷い連中です。

彼らの蛮行は密漁行為だけではありません。鶴間池は鳥海国定公園であり、焚き火は禁止されています。

登山愛好者であれば、国定公園に限らず焚き火は当然として、直火も行なわないというのに、盛大に焚き火をしています。

鶴間池小屋の前は狭く、森林と小屋が火事になったらと考えなかったのでしょうか。

密漁、焚き火、しかも国定公園内で、言い訳しながらの確信的犯行。

自分たちの子供を連れてなら、マナーとモラルを教えるのも大人の努めです。

これが鳥海山麓に暮らす登山愛好者の認識かと思うと情けなくなります。

2017年10月17日

サクラマスの産卵場 赤川右岸支線岩本川

「こんびに みやざきの赤川鮎釣り&グルメ情報」がある東岩本地区を流れている。

店主いわく「毎年1〜3尾は産卵に姿をみせている」とのことだったが、今年は未だのようだ。

↑岩本川の魚止め。スーパー農道にも達してない集落内で魚止めとなる。赤川本線から数百メートルしかない。

↓赤川本線から直ぐにある床止め工。以前は砂礫に埋まって高低差が低かったけど

近年の局地的短時間豪雨の影響で本線が激しく増水するので、掘られてしまい、高低差が生じました。

あと10日ほどでサクラマスの姿が目撃されると良いのですが・・・。

2017年10月16日

サクラマスの産卵場 赤川右岸支線田沢川

2017年(平成29年) 8月25日(金)付け紙面より

サクラマスの遡上環境整備 すみかや餌場「石倉カゴ」設置

-----------------------------------------------------------------------------------

サクラマスが遡上(そじょう)する環境を整えようと、鶴岡市黒川の赤川右岸側の支流、田沢川で24日、魚のすみかや餌場となる「石倉カゴ」の設置作業が行われた。ワイヤの籠に川石を詰めたもので、護岸沿いに10基の石倉を設置。今後生息調査を続けていく。

赤川は天然サクラマスが遡上する川として知られ、河口から22キロの田沢川にも毎年遡上が見られたが、河川改修や護岸化が進み、魚類に好適な生息場が減ってきている。今回は、全国内水面漁業協同組合連合会、県内水面漁業協同組合連合が水産庁のウナギ生息環境改善支援事業として全国各地で石倉カゴを設置しモニタリングしている改善支援事業の一環で、赤川漁業協同組合(黒井晃組合長)がサクラマスにも応用して実施。全国で8カ所、計70基を設置するもので、県内では唯一。事業費は約240万円。

この日は午前8時半ごろから作業を開始。縦横各1メートル、幅50センチの直方体のネットに 20―40センチ程度の石が入った石倉(重さ約700―800キロ)を重機でつり上げ、護岸沿いに設置していった。川辺にはハグロトンボが飛び交う環境で、設置作業終了後はサクラマスの稚魚5000匹を放流した。

県内水面漁業協同組合連合会の大井明彦参事は「かつては大鳥までサクラマスが遡上したという。護岸工事は人間の生活を守るために大切だが、魚の生息場としては好適でない。石倉カゴの設置によってサクラマスが遡上する環境を整えたい」と話していた。

赤川水系の田沢川に魚のすみかとなる「石倉カゴ」を設置。サクラマスの遡上の増加につながる。

-----------------------------------------------------------------------------------

この時期を読んで赤川漁協の黒井組合長も頑張ったなと感心した。

赤川にもウナギが棲息しており、鶴岡淡水魚夢童の会を主宰する岡部夏雄さんは

「河川時で耕作している方から教えられて見に行ったら、1m近い大ウナギが毎日見られた」

と話してくれたことがあったし、大山の上池下池の水を抜くと必ずウナギが捕れたそうです。

ま、狙って採捕するほどの生息数はないにしろ棲息しているので、

日本海側の北方の生息地ということで水産庁のウナギ生息環境改善支援事業に引っ掛かったのだろう。

それをサクラマスにも応用させて田沢川で実施させたのは素晴らしい功績だ。

赤川水系におけるサクラマスの産卵場と産卵床の位置と数は、岡部さんが無茶苦茶子細に調査されており、

その資料を持って山形県のデーターとされている。

2000年10月に無明舎より自費出版された岡部夏雄著『庄内淡水魚探訪記』では、紙面の関係上、大まかに載っている。

田沢川には巨大な堰堤が在り、魚止めになっていたが、

試しに簡易魚道を試験的に設置したところサクラマスの遡上が確認されたので、

その後に現在在る立派な魚道が建設された経緯がある。これにも少し裏話があって・・・。

この田沢川はなかなかの暴れ川らしく、上流に床止め工が幾つもあるというのに、石がゴロゴロ流下してくる。

そのため簡易魚道の入口が石で埋まってしまうので、

魚道が埋まらないよう同集落在住の鶴岡淡水魚夢童の会の方がこまめに排出作業を行ないました。

そのお陰でサクラマスが遡上するようになったのが、石の流下は止らず、どんどん川が埋まってしまいました。

近年の雨の降り方は昔のようにシトシトと長く降らず、

ザー!っと激しく降ってパタリと止むゲリラ豪雨なので、流下した石が赤川本線まで流れていかないのです。

浅くなったことで葦が茂って川を塞ぎ、葦の上をチクチクする蔓が繁茂するので入川も困難な状況へ。

どんな場所でも川通しで調査している鶴岡淡水魚夢童の会が

『嫌だ。行きたくねー!』という気持ちが勝るほど川幅は狭くて、陽が当たらず日陰で暗いから鮎も居らず

とてもサクラマスが留まれるとは思えないほどでした。当時の川幅なんて40〜60cmくらしかなかったです。

それが今回の事業を活用したことで川原の葦を排除してくれたことで、赤川本線まで見通せるまでになりました。

たぶん数年でまた埋まってしまうかもしれませんが、その経緯は今後の課題に活かせることでしょう。

手を加えてない上流↓は、こんなにも葦に覆われています。流れが緩い下流がはどれだけ葦に覆われていたことか。

こんな拙いブログも10年経つと、ブログネタも資料となるようで、我ながら助かります。

2007年10月25日「産卵の季節」に載せた画像。

田沢川は山形県の管理河川。今回の事業は県とは無関係だから、

18平米(約5.4坪=10.9畳)でも河川占有権を申請しなければいけなかった様子。

サクラマスは県の魚なんだし、山形県が対応してもよいはずなのに、その無能振りが悲しく思える。

黒井組合長の頑張りに拍手。

2017年10月11日

サクラマス産卵場 田沢川ダム下

此処は禁漁区でサクラマスの産卵場でもあったが、此処何年もサクラマスの魚影を見ることはない。

相沢川は昔は地元に有名な鮎釣りの川だったが、今では泥被りで砂が堆積して石は泥被り。

河床は低下して淵もないから到底サクラマスが夏越できるとは思えない酷い有様である。

サクラマスが遡上していた当時、庄内地方におけるサクラマスとヤメメの産卵時期は10月10日頃と言われていたが

今では10月20日以降である。なので産卵場を見に行くのは未だちょっと早かったのが、天気が良いので見に行った次第。

ウグイとおぼしき小魚がキラッ。キラッ。っと単発的に藻を食んでいる姿が一箇所で見られただけで、魚ッ気は無かった。

サクラマスと入れ違いで姿を現したのは30〜40cmほどの鯉であった。

下流から遡上してきたのではなく、ダムから流下してきたのであろう。

鯉は雑食性で、砂の中のモノも食べるし、小魚も襲って喰う。

そんな魚がサクラマスやヤマメ、イワナの産卵場に居たのでは、

産み落とされた卵はもちろん、孵化した稚魚まで食われてしまう。

駆除してほしいが、此処は禁漁区だし、

管轄の最上第八漁協の鈴木組合長は最上川左岸の人間でもあり、

右岸支線には全く無関心でやる気が無くにべもない酷い人で、なんど言い争ったことか。

その鯉の姿が見えないと思ったら、下の淵に大きく成長して群れていた。

先ずはこの鯉たちを駆除しないと、サクラマスやヤマメ、イワナの資源保護が成り立たないぞ。

以前はダム下に居た鯉が、なんで下の淵に群れて居るのか不思議だった。

大きく成長したから水深が浅く感じて、深さある場所に移動したのかと思ったが、原因は川鵜の襲来だった。

この白く広いのが川鵜の糞の跡。だからウグイも僅かしか居なかったんだ。

鯉を駆除したら、テグスでも張って川鵜の襲来を防ぐ必要性もあるようだ。

川鵜は何所にでも現れ、月光川C&R区間の石の上も川鵜の糞で真っ白です。

2017年08月23日

外来種の放流

米沢市周辺は山に覆われ、温泉なども多く、観光産業に力を入れている地域です。

そこで県南漁協はこの夏、夏休みの帰省客や観光客にも釣りを楽しんで貰おうと考え、

8月8日に26kgのイワナの成魚放流を行ないました。

(1尾当たりの重さや全長を記録していないので、放流尾数は不明とのこと)

地域振興に合わせた放流タイミングは、広く人々を楽しませたでしょうから、良い発案だと思います。

ところが、放流するイワナの確保がままならなかったそうです。

地元養殖場ではイワナは6月に早々に出荷してしまっており、個体を確保できず、

今回の放流個体は福島県吾妻地方の養魚場にお願いして、なんとか都合をつけてもらった「イワナ」だそうです。

しかし、下記画像は釣具店自然満喫屋の釣果画像ですが、

これは「イワナ」ではなく外来種の「カワマス=ブルックトラウト」です。

秋田県では、

明治初期に水産業の一環としてニジマスを仕入れようとしましたが高価で入手できず、

代りにカワマス=ブルックトラウトを仕入れて養殖を始めますが、

在来種のイワナとの交雑を危惧して、カワマス=ブルックトラウトの飼育と放流を禁止します。明治時代に!

そういう危険な魚種なのです。

外来種のカワマスと在来種のイワナを交配させると、成長が早まり、大きく育ち、短期間で出荷することできます。

そのため養殖場のイワナはほとんどが交雑種になります。当然放流されるイワナも交雑種になるのですが、

今回のこれは、交配させるために飼育していたカワマスの親魚を、養殖場が処分するために放出(出荷)したのでしょう。

養殖場で30cm以上に育った魚は塩焼き用にも使えませんし、

受精させるならもっと若い個体で良く、餌代がかさむだけです。

県南漁協からの今回の依頼は、渡りに船だったことでしょう。

県南漁協は「イワナ」を無事に仕入れることができた(たぶん安値で)。しかも良型。

吾妻地方の養殖業者は、在庫をさばけた。

釣り人は30cmを越す「イワナ」を釣って大喜び。

ここに win win な関係が完成したわけです。

私は山形県でカワマス=ブルックトラウトを養殖している業者に心当たりがありませんでしたから、

県南漁協へ問い合わせたところ、福島県吾妻地方の養殖業者から仕入れたことを教えてくれました。

県南漁協は仕入れたのは「イワナ」であって、カワマス=ブルックトラウトであることに気付けなかったようです。

今後の放流には留意したい旨を語ってくれました。

普段釣りをされない夏休みの帰省客や観光客向けの放流であるなら、

無理して「イワナ」を放流せずとも、在来のイワナと交雑しない「ニジマス」で十分ではないかと考えます。

何でも良いから食べられる大きな魚が釣れて「お客さま」が満足すれば良いだけなんですから。

2016年10月26日

サクラマス産卵場 田沢川

田沢川ダム直下はサクラマスとヤマメ、イワナにとって魚止めであり産卵場。そして禁漁区なんだけど

今年もサクラマスの姿は確認できませんでした。夏場は鮎も住めなくなった状況なので、当然と言えば当然の結果か。

葦際に産卵のために掘った跡が在りましたが、ヤマメでしょうね。あとは魚ッ気無し。

2016年10月14日

サクラマス産卵場 田沢川

2011年10月15日「田沢川ダムまつりは禁漁区でイベント」

2009年10月17日「田沢川ダム、悲惨。」

2008年10月03日「今、守るべきもの。」

2007年10月23日「新たな問題」

2007年10月05日「其処は産卵場」

2007年から最上第八漁協の組合長から「おまえは馬鹿野郎だ!」と恫喝を受けてからも孤軍奮闘を続け

2014年に山形県内水面漁協連合会の会長と副会長=最上第八漁協組合長)、県水産室が参列した会合で直訴した結果、

田沢川ダム直下の禁漁区内を整地して開催されていた

「田沢川ダム祭り 魚の手掴み大会」の会場を移動させることができました。

それは嬉しい結果ではありますが、

本線である相沢川は昔と違って渇水&泥底で鮎の友釣りが成立しない川となっており、

サクラマスが生息しているかは不明な状態になっています。

以前は山形県におけるサクラマスの産卵は10月10日頃から始まるとされていましたが

猛暑続きで渇水が常となった近年は10月20日以降から産卵行動が始まるようになりました。

ゆえにまだ早いと思いつつも田沢川ダム直下の禁漁区の様子を見に行きました。

サクラマスと鯉の姿はなく、試し掘りしたかのような産卵床が1つと小さなヤマメの姿しか視認できませんでした。

またダムに因り流水量が減り増水が発生しにくくなり、葦が生い茂り、川が葦原に飲まれてしまいました。

このように陽が当たらない場所は、餌となる羽虫が少ないこともあり、魚は好みません。

月光川ダムの下流部も同様に川が葦原に被われてしまい、釣りにならない状態です。ダムの弊害の1つですね。

つかみ取り大会の会場跡地は、ダム直下に近いこともあり葦に被われていませんでした。

2009年10月の写真と見比べると、小さい砂利が流下して無くなり、大きな石が目立ちます。

サクラマスやヤマメ、イワナの産卵には小さい砂利が必要ですから、産卵場には不向きな場所になってます。

鮎釣りのオトリ鮎販売も開始した手作りサンドイッチが美味しい

朝日村東岩本地区のコンビニみやざきさんの脇を流れる赤川右岸支線岩本川は、サクラマスの産卵場の1つです。

今年は産卵のために遡上してくる個体は観られるでしょうか。遡上は例年10月20日以降からになります。

2007年10月25日「産卵の季節」

2007年10月05日「河床低下」

2016年10月06日

半月網でGO コクチバス探し.2

鮎のハミ跡も新しいのがたくさんありましたが、半月網に入るわけもありません。

水路から鮎のハミ跡が消えた時、コクチバスが流入した手掛かりになりそうです。

大きなモクズガニも捕れました。脱皮したばかりで、いつもは硬い甲羅が、ふにゃふにゃしてました。

モクズガニも清流の生き物。鮎の友釣りでモクズガニにオトリを襲われた話しは珍しくはありませんからね。

生まれて2年目のナマズを2尾採捕しました。

水門や落差工で分断された流域なので、最上川から水路を通り流下してきたのでしょう。

コクチバスもいずれ此処に現れそうです・・・。

実はナマズは清流の生き物で、ウナギのように石底を好みます。

赤川上流の梵字川と大鳥川は、以前はナマズの川で、潜るとたくさん居ましたし、

荒沢ダムの下から飼い猫が90cmのナマズを持ち帰ってきたという話しも聞きました。

どこまで尾ひれがついた話しか判りませんけど、それだけナマズが多く生息していました。(^^)

山形県内水面漁場管理委員会が

『ブラックバス等外来魚の再放流を 禁止することについての意見募集』を始めました。

ブラックバスの密放流や2002年にコクチバスが川西町で県内で初確認された時と違い、

今回は水産業に被害が生じている事から提言された条例案なので、

意見募集を始めたということは内定済みということなんでしょうけど、

生態系の保全のためにみなさまの意見を陳べていただけたら幸いです。

ホーム > 産業・観光・しごと > 林業・水産業

http://www.pref.yamagata.jp/sangyo/ringyo/

ホーム > 産業・観光・しごと > 林業・水産業 > 水産業振興 > ブラックバス等外来魚の再放流を禁止することについての意見募集

平成28年9月23日(金)から平成28年10月22日(土)まで

http://www.pref.yamagata.jp/sangyo/ringyo/suisan/5970001saihouryu_kinshi.html

ちなみに最上川におけるコクチバス=スモールマウスバスの現状はネット検索するとたくさんヒットします。

「スモールマウスバス 最上川」で画像検索。

いったいどれだけの数がいるのだろうか。

連日のように釣れる特大サイズのスモールマウスバス。

数はもとよりサイズでさえも、阿武隈川と遜色が無いほどの釣れ方。

47cmが2本と45cmが1本。

http://rodandbeer.blog54.fc2.com/blog-entry-1766.html

サイズも45cmとか、48cmとか。いい感じですな。

連日のナイスサイズ。まずは42cm。続いて48cm。

http://rodandbeer.blog54.fc2.com/blog-category-1.html

最上川上流にこれだけ多くのスモールマウスバスが生息しているようでは、ウケクチウグイの消滅は近いでしょう。

だから私が2009年以降採捕できていないのだと思えます。

高坂ダムにスモールマウスバスが密放流されたらエゾウグイ消滅&鮭川に大打撃。

田沢ダムにスモールマウスバスが密放流されたらサクラマス消滅&相沢川に大打撃。

荒沢ダム、八久和川ダム、月山ダムにスモールマウスバスが密放流されたら赤川大打撃。

2016年10月05日

半月網でGO 赤川でブラックバス

下流は揚水機場と排水機場の影響が大き過ぎることに気付いたので、鮎が生息しているエリアを調べることにしました。

先ず行ったのは赤川支線の赤川本線との合流地点。捕れたのはブラックバス(ラージマウスバス=オオクチバス)。

今年は局地的に激しく雨が降ったり台風の影響もあったので、貯水池に生息している個体が流下してきたのでしょう。

山形県内水面漁場管理委員会が

『ブラックバス等外来魚の再放流を 禁止することについての意見募集』を始めました。

ブラックバスの密放流や2002年にコクチバスが川西町で県内で初確認された時と違い、

今回は水産業に被害が生じている事から提言された条例案なので、

意見募集を始めたということは内定済みということなんでしょうけど、

生態系の保全のためにみなさまの意見を陳べていただけたら幸いです。

ホーム > 産業・観光・しごと > 林業・水産業

http://www.pref.yamagata.jp/sangyo/ringyo/

ホーム > 産業・観光・しごと > 林業・水産業 > 水産業振興 > ブラックバス等外来魚の再放流を禁止することについての意見募集

平成28年9月23日(金)から平成28年10月22日(土)まで

http://www.pref.yamagata.jp/sangyo/ringyo/suisan/5970001saihouryu_kinshi.html

ちなみに最上川におけるコクチバス=スモールマウスバスの現状はネット検索するとたくさんヒットします。

「スモールマウスバス 最上川」で画像検索。

いったいどれだけの数がいるのだろうか。

連日のように釣れる特大サイズのスモールマウスバス。

数はもとよりサイズでさえも、阿武隈川と遜色が無いほどの釣れ方。

47cmが2本と45cmが1本。

http://rodandbeer.blog54.fc2.com/blog-entry-1766.html

サイズも45cmとか、48cmとか。いい感じですな。

連日のナイスサイズ。まずは42cm。続いて48cm。

http://rodandbeer.blog54.fc2.com/blog-category-1.html

最上川上流にこれだけ多くのスモールマウスバスが生息しているようでは、ウケクチウグイの消滅は近いでしょう。

だから私が2009年以降採捕できていないのだと思えます。

高坂ダムにスモールマウスバスが密放流されたらエゾウグイ消滅&鮭川に大打撃。

田沢ダムにスモールマウスバスが密放流されたらサクラマス消滅&相沢川に大打撃。

荒沢ダム、八久和川ダム、月山ダムにスモールマウスバスが密放流されたら赤川大打撃。

2016年10月04日

半月網でGO コクチバス探し.1

幾つもの揚水機場と排水機場を経て流れてくるので水温が高くなり、

魚は各ポンプ場の貯水池に取り残されているようです。

それに灌漑用水路は幅が広く深く、落差工の溜まりは深く、半月網ではとても掬うことができません。

下流部は海に近いのでメナダが数尾泳いでいました。こういう場所にコクチバスは居ないでしょう。

徐々に上流へ移動していき余目の家根合地区へ。

此処では大量のタイリクバラタナゴと肥えたドジョウ、メダカ、タモロコなど捕れました。

タイリクバラタナゴが大量に生息しているということは泥底の広いエリアが存在することを意味しており

ブラックバスやブルーギルが生息していないから繁殖できているのでしょう。

家根合地区と落合地区の用水路は生態系に配慮した造りになっており

こういう流れが緩くて水温が高い場所にコクチバスは居ないと思うし、居ても流速が遅いから流下してこないでしょう。

山形県内水面漁場管理委員会が

『ブラックバス等外来魚の再放流を 禁止することについての意見募集』を始めました。

ブラックバスの密放流や2002年にコクチバスが川西町で県内で初確認された時と違い、

今回は水産業に被害が生じている事から提言された条例案なので、

意見募集を始めたということは内定済みということなんでしょうけど、

生態系の保全のためにみなさまの意見を陳べていただけたら幸いです。

ホーム > 産業・観光・しごと > 林業・水産業

http://www.pref.yamagata.jp/sangyo/ringyo/

ホーム > 産業・観光・しごと > 林業・水産業 > 水産業振興 > ブラックバス等外来魚の再放流を禁止することについての意見募集

平成28年9月23日(金)から平成28年10月22日(土)まで

http://www.pref.yamagata.jp/sangyo/ringyo/suisan/5970001saihouryu_kinshi.html

ちなみに最上川におけるコクチバス=スモールマウスバスの現状はネット検索するとたくさんヒットします。

「スモールマウスバス 最上川」で画像検索。

いったいどれだけの数がいるのだろうか。

連日のように釣れる特大サイズのスモールマウスバス。

数はもとよりサイズでさえも、阿武隈川と遜色が無いほどの釣れ方。

47cmが2本と45cmが1本。

http://rodandbeer.blog54.fc2.com/blog-entry-1766.html

サイズも45cmとか、48cmとか。いい感じですな。

連日のナイスサイズ。まずは42cm。続いて48cm。

http://rodandbeer.blog54.fc2.com/blog-category-1.html

高坂ダムにスモールマウスバスが密放流されたらエゾウグイ消滅&鮭川に大打撃。

田沢ダムにスモールマウスバスが密放流されたらサクラマス消滅&相沢川に大打撃。

荒沢ダム、八久和川ダム、月山ダムにスモールマウスバスが密放流されたら赤川大打撃。

2016年09月29日

コクチバス対策

土地改良区は田んぼの水管理を生業とされているので、農業と密接に関わっているからでしょうか、

次世代に引き継ぐべく自然の恵みの重要性をとても強く意識されており、

土地改良区はメダカやホトケドジョウ、ヤリタナゴの生息地の保全活動と、地域小学校と魚の勉強会を開催するなど

独自に活動されていただけに

最上川右岸でコクチバスを採捕したので、最上川左岸エリアにも流入している可能性があるので協力してほしい旨を伝えると瞬時に理解してくださり快く地図を見せてくれました。同時に勇気を頂け、感謝感謝ですわ。

コクチバスが採捕されても土地改良区に被害は発生しませんが、

担当して下さった方は、自然環境保全に対する熱い想いが伝わってくる方々でした。

荒沢ダム〜大鳥川、八久川ダム〜月山ダム〜梵字川。3ツもダムを有して

コクチバスが流入したら一番被害が生じる赤川漁業協同組合の反応の鈍さとは大違いです。

2016年9月28日長野県上田市を流れる千曲川において

鮎釣りで大きな被害を受けた上小漁協がコクチバス駆除を行ないました。

雨に因る増水で網が効かず、半分に切ったドバミミズとスジエビを餌にした餌釣りが有効だったとか。

新井田川と京田川、赤川などでもコクチバス釣りを楽しめる有効な手段と思われます。

山形県内水面漁場管理委員会が

『ブラックバス等外来魚の再放流を 禁止することについての意見募集』を始めました。

ブラックバスの密放流や2002年にコクチバスが川西町で県内で初確認された時と違い、

今回は水産業に被害が生じている事から提言された条例案なので、

意見募集を始めたということは内定済みということなんでしょうけど、

生態系の保全のためにみなさまの意見を陳べていただけたら幸いです。

ホーム > 産業・観光・しごと > 林業・水産業

http://www.pref.yamagata.jp/sangyo/ringyo/

ホーム > 産業・観光・しごと > 林業・水産業 > 水産業振興 > ブラックバス等外来魚の再放流を禁止することについての意見募集

平成28年9月23日(金)から平成28年10月22日(土)まで

http://www.pref.yamagata.jp/sangyo/ringyo/suisan/5970001saihouryu_kinshi.html

2016年09月25日

新井田川でもコクチバス!

前回は最上川〜飛鳥沼〜小牧〜最上川と流れる水路でコクチバスを採捕したので、

今回は最上川〜水路〜新井田川を調査。

2007年07月06日「新井田川の外来魚」で紹介した地点での一発目で、最悪にもコクチバスを採捕する。

既に新井田川にコクチバスは移入しており、悲しいことに、新井田川でコクチバス釣りを楽しめる日も近いようだ。

ギギは去年生まれた個体と今年の個体を採捕。確実に定着してしまった。

釣り人が異変に気付くのは恐らくナマズ釣りからであろう。

ナマズは産卵のために上流へ遡上する。その産卵場にコクチバスが生息するのだから、ナマズの稚魚は喰われてしまう。

数年でナマズは釣れなくなり「最近釣れない」と言い出すことであろう。

もっとも、その頃には「コクチバスが釣れるよ♪」と新しいターゲットに興奮していることだろう。

春先の鮭の稚魚放流時期は、新井田川の鮭稚魚パターンが、コクチバス釣りで確立されるかもしれない。

また、春にはサクラマスの稚魚放流、梅雨時期には稚鮎の放流も行なわれるので、

冷水性流水性のコクチバスには、格好の餌となる可能性が高い。

資源保全のための稚魚の放流事業が、コクチバスの餌付けにならぬよう、今から早めの対策が問われるところです。

山形県内水面漁場管理委員会が

『ブラックバス等外来魚の再放流を 禁止することについての意見募集』を始めました。

生態系の保全のためにも、意見を陳べていただけたら幸いです。

ホーム > 産業・観光・しごと > 林業・水産業

http://www.pref.yamagata.jp/sangyo/ringyo/

ホーム > 産業・観光・しごと > 林業・水産業 > 水産業振興 > ブラックバス等外来魚の再放流を禁止することについての意見募集

平成28年9月23日(金)から平成28年10月22日(土)まで

http://www.pref.yamagata.jp/sangyo/ringyo/suisan/5970001saihouryu_kinshi.html

2016年09月24日

酒田でコクチバス初採捕

水が引いた用水路のマスに、今年も半月網を持って魚族調査に入りました。

私のターゲットはウケクチウグイで、その生息状況は詳しく解明されていませんが、

産卵は置賜地方でおこなれているのが確認されており、庄内地方では主に若魚が採捕されています。

取水口から灌漑用水路に紛れ込んだウケクチウグイの若魚をそのままにしていると、

サギやカワセミの冬期間の餌になってしまうだけなので、採捕して最上川へ放流してあげるのです。

2015年10月05日「水路の魚たち」

ウグイはとても少なかったです。

ウグイは流れがある場所を好む魚ですから、川の流れがおかしくなって、個体数が減少しているのかもしれません。

今まで確認できたウケクチウグイもここ数年姿をみていませんから心配です。

2009年09月24日「ウケクチウグイ」

2007年11月20日『ウケクチウグイ』

2007年09月15日『水路にて.1』

過去のBlogをチェックしてみると、2009年以降私はウケクチウグイを採捕してなかったようです。

今年も小牧の水路に向いました。

マスの中の水質が変です。

水が腐って濁り石はアカ腐れしていて入川する気が失せ、魚っ気が無く調査する価値もないように感じました。

半月網とウエイダーに臭い匂いがついたら嫌だなあ〜と思いつつも入川して半月網を入れた1回目と2回目に

それぞれコクチバス(スモールマウスバス)の今年生まれた個体が1尾ずつ入りました。

この水路は平田町の飛鳥沼に通じていますから、移動して調査した処、やはり採捕されました。

(下記画像左側の体色が白っぽいのはブラックバス(オオクチバス)で、対比のため入れてあります)

川西町で県内初となるコクチバスが発見された際、町と県は私に「対策を取る予定はない」と言いました。

その後危惧した通りスモールマウスバスは散発的に密放流されました。

2007年11月04日「外来魚対策」

2007年12月12日「コクチバス」

当時は最上川で生息は確認されていませんでしたが、

上州屋米沢店が最上川でのコクチバス釣りを紹介し始め、釣果報告を載せていました。

(上州屋酒田店と鶴岡店が店舗改装したら、バス釣りコーナーが復活して充実してました。

今後最上川でコクチバス釣りを楽しめるという思惑を持ってのことだったという事は、考え過ぎでしょうか)

今年になり鮎釣りblog「鮎と戯れて・・・魚族に感謝」さんで、最上川の鮎釣りでコクチバスが掛かることを知りましたし、

2016-09-06「やっぱり、でもびっくり」などの記事を拝読して、コクチバスを狙って釣り人も現れていると知りました。

今年は台風や局地的に激しく降る雨の影響で河川は急激な増水に見回れましたし

2011年以降の最上川の流れは直線化して鮎釣りが楽しめない状況なので、

上流のコクチバスが一気に押し流されて漂着しているのではないかと考えたりもしましたが

まさかこんなにたくさん灌漑用水路に流入していたとは・・・。

最上川は、最上川中流堰=さみだれ大堰で流れが遮られ、

白糸の滝ドライブインの対岸で取水された水が庄内平野北部の田を潤し、新井田川に集まり海へ注ぐので

新井田川でもコクチバスが確認される日は、そう遠くないことでしょう。

さみだれ大堰左岸側で取水された水は庄内平野南部を流れ、京田川に注ぎ、一部は赤川に流れます。

ゆえに赤川でもウケクチウグイが確認させているわけですが、

コクチバスはウケクチウグイより大量に採捕してしまった事から、赤川への侵入も時間の問題です。

上記したようにウケクチウグイの産卵は置賜地方でおこなれており、

そこでは鮎釣りのオトリを襲うほどコクチバスが生息しているのですから

私がウケクチウグイを採捕できなかったのは&ウグイの採捕数が減少していたのも

流水を好むコクチバスに稚魚が捕食されてしまっていたからかもしれません。

庄内平野の用水路はたくさんの川を経由して耕作地を潤しており、

本線から取水された水は再び本線に戻る循環型になっています。

例えば赤川の場合、赤川頭首工から青龍寺川へに流れた水は、内川や大山川を流れ、再び赤川へ戻りますから

イバラトミヨやタナゴ類、メダカなど、用水路と支線の川の生き物がコクチバスに喰われることになります。

2010年09月16日「赤川のワカサギ」

1990年代後半、ブラックバスは朝日村の池の平に密放流されて新聞に載ってから、

荒沢ダム、八久和川ダム、温海川ダムでもブラックバスが採捕されましたが、

不幸中の幸いか、ブラックバスは温水性緩流性であり同じく温水性緩流性の鯉が異常に多く生息していることもあり

爆発的な増殖に繋がりませんでした。

しかし今回は冷水性流水性のコクチバスですから、密放流されたら天敵がいないので防ぎようがありません。

寒河江川ダムや月山ダム、田沢川ダムも完成しており、今後バサーによる密放流が危惧されます。

山形県内水面水産試験場に今回も通報しておきましたが、前回の例があるので、あてにはできません。

2007年12月13日「コクチバス.2」

「ブラックバスやコクチバスなどの生息確認調査は行いません。」

「被害届けが提出され、被害が確認された段階で、対策を検討します。」と私に言った県職員。

“対策を検討します=対策するかしないかの検討を検討します”という公務員お決まり文句は、聞き飽きました。

山形県内水面漁場管理委員会が

『ブラックバス等外来魚の再放流を 禁止することについての意見募集』を始めました。

平成28年9月23日(金)から平成28年10月22日(土)まで

ホーム > 産業・観光・しごと > 林業・水産業

http://www.pref.yamagata.jp/sangyo/ringyo/

ホーム > 産業・観光・しごと > 林業・水産業 > 水産業振興 > ブラックバス等外来魚の再放流を禁止することについての意見募集

http://www.pref.yamagata.jp/sangyo/ringyo/suisan/5970001saihouryu_kinshi.html

ブラックバス等外来魚の再放流を禁止する県条例は秋田県などで制定されていますが、誰1人検挙されていません。

また外来生物法施行後にブラックバスを飼育していても山形県警が検挙しなかった事例が、水産学会誌で報告されています。

国家の法律も軽視する山形県庁は県条例を制定しても形ばかりで遵守される可能性は低いのですが、

山形県警が県条例を遵守する旨も添えて、みなさんに意見を陳べていただけたら幸いです。

2015年01月29日

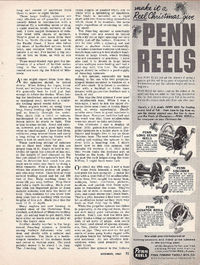

PENN 両軸リール

今年はどんな新作が発表されるのか楽しみですが、昔から変わらぬ基本設計のリールメーカーがあります。

それはアメリカのPENNというメーカーで、日本でもトローリングや石鯛釣りに愛用されてきました。

ギアは丈夫で壊れないといわれるほど信頼性が高いリールですが

どの機種も代り映えしませんし、重いしギア比が低いので、一般受けしにくいリールである事も確かです。

アメリカでは根強い愛好者がおり、アブのアンバサダーとは違った、カスタムパーツが幾つも販売されています。

機種は色々ありますが、日本人に合いそうな機種の直径は少し大きめで、アブのアンバサダー8000-10000番サイズ。

ごつい造りで重く、ギア比が低く、ボールベアリングもブレークも無い機種が多く、

日本では使える釣りの対象が少ないということもあり人気が無いのですが、

SurfmasterとSquidderはサーフキャスティングリールということで、キャスティングが楽しめるので人気のようです。

Surfmaster 100, 100M:糸巻き量200yds/20lb ギア比3:1 自重16.5oz 1BB ドラグ11ポンド?

Surfmaster 150, 150M, 150L:糸巻き量175yds/30lb ギア比3:1 自重17.5oz 1BB ドラグ11ポンド?

Surfmaster 200, 200M, 200L:糸巻き量175yds/30lb ギア比3:1 自重19oz 1BB ドラグ11ポンド?

http://store.scottsbt.com/PennParts/ReelSpecs/PennSurfmaster.aspx

Squidder 140L, 140L-LH:糸巻き量350yds/20lb ギア比3.3:1 自重18oz 1BB ドラグ11ポンド?

Squidder 145:糸巻き量275yds/20lb ギア比3.3:1 自重16.5oz 1BB ドラグ11ポンド?

Squidder 146(ナローモデル):糸巻き量220yds/20lb ギア比3.3:1 自重16oz 1BB ドラグ11ポンド?

http://store.scottsbt.com/PennParts/ReelSpecs/PennSquidder.aspx

↓DEC 1961

下記は石鯛釣りにも使われていたそうですから、今ならタコ釣りに好さそうです。

Jigmaster 500, 500L, 500-LH, 500L-LH :糸巻き量275yds/30lb ギア比4:1 自重22oz ドラグ15ポンド

Jigmaster 500S:糸巻き量300yds/30lb ギア比4:1 自重24oz ドラグ15ポンド

Jigmaster 501(500のナローモデル):糸巻き量500yds/12lb ギア比4:1 自重20oz ドラグ15ポンド

Jigmaster 505HS(ハイギア BB使用):糸巻き量275yds/30lb ギア比5:1 自重24oz 1BB ドラグ15ポンド

Jigmaster 506HS(505HSのナローモデル):糸巻き量500yds/12lb ギア比4:1 自重21oz 1BB ドラグ15ポンド

http://store.scottsbt.com/PennParts/ReelSpecs/PennJigmaster.aspx

Baymaster 180:糸巻き量250yds/20lb ギア比3:1 自重12.5oz ドラグ11ポンド?

Baymaster180は、Beachmasterのナローモデル?

(Baymaster 180:SPOOL IS 1 9/16" WIDE 糸巻き量250yds/18lb 2.8:1 ratio)

http://store.scottsbt.com/PennParts/ReelSpecs/PennBaymaster.aspx

Beachmaster 155, 155M, 155L and 155-LH:糸巻き量250yds/30lb ギア比3:1 自重14oz ドラグ11ポンド

Beachmaster 160, 160M, 160L:糸巻き量175yds/30lb ギア比3:1 自重13oz ドラグ11ポンド

Beachmaster 165, 165M, 165L:糸巻き量175yds/30lb ギア比2.8:1 自重13oz ドラグ11ポンド

Beachmaster 156 :155 without the star drag was manufactured for a short time.

http://store.scottsbt.com/PennParts/ReelSpecs/PennBeachmaster.aspx

ちなみに・・・

Senatorの安価版がLongbeachという話しも・・・。Senatorのギアは壊れない!?

Senator 110 (1/0) :糸巻き量225yds/20lb ギア比3:1 自重18oz ドラグ?ポンド

Senator 111 (2/0) :糸巻き量275yds/30lb ギア比2.25:1 自重22oz ドラグ?ポンド

http://store.scottsbt.com/PennParts/ReelSpecs/Penn110_111.aspx

Longbeach60はLongbeachシリーズの中でのナローモデル?。

Longbeach 60, 60-LH:糸巻き量275yds/30lb ギア比2.5:1 自重19.5oz ドラグ?ポンド

Longbeach 65:糸巻き量350yds/30lb ギア比2.5:1 自重20.5oz ドラグ?ポンド

http://store.scottsbt.com/PennParts/ReelSpecs/PennLongBeach.aspx

↓1970

"L" for aluminum spool

"LH" for left hand retrieve

http://www.stripers247.com/phpBB2/showthread.php?p=208666

Penn 500 Jigmaster Rebuild(分解整備)

http://store.scottsbt.com/Repair/Custom/Tani/500rebuild.aspx

2/0 penn senator 111 rebuild (分解整備)

http://www.pierandsurf.com/fishing-forum/showthread.php?47633-2-0-penn-senator-111-rebuild

ドラグ11ポンド=5.0kg

ドラグ15ポンド=6.8kg

ですが実際は-20%らしいので、ドラグ15ポンドでMAX5.4kg程度らしいです。

ドラグワッシャー素材でドラグ力は変化します。

元々ドラグは滑らせるための機能なので、滑らなくするワッシャーを組み込むというのも変な話しですけど

国内で販売されているストップワッシャーなどを組み込むと10kg(22ポンド)近いドラグ力を発揮します。