2023年03月22日

2023年03月22日

2023年03月21日

福寿草 毎日 液肥

それは「山の水は水道水とは違う」「山野草は肥料が好きなんだ」ということ。

確かに山肌には落ち葉が堆積していますから、養分が含まれます。

鉢に固形肥料を入れておけば水道水で問題は無いのですが、

水道水を灌水するよりは、何かしら養分を含んだ水を灌水した方が良さそうです。

以来ずっとハイポネックスを微量混ぜて灌水してきましたが、今回初めてその量を計測してみました。

その量2グラム=2cc=2ml。

私は10リットルのジョウロを使っていますが、注ぎ口まで目一杯注いで10リットルなだけで

実際は7〜8リットルの水を入れて使っていますから、3500〜4000倍に希釈していることになります。

日本桜草と福寿草の葉が枯れる頃には用土の表面にある鹿沼土などが緑色していますし、

植え替えの時には良く増えてくれていますから、肥料効果はありそうです。

2023年02月28日

福寿草に追肥 IBのチカラ

2月28日、今後は気温が高めで移行する予報なので、吉野・佐渡の幻に追肥を施しました。

今年は追肥に IBのチカラ グリーンそだちEX を使います。

福寿草の植え替えは9月下旬〜10月上旬に行っているので、11月〜2月と4ケ月が過ぎています。

今回は10号鉢に8〜9芽ずつ植えてあるので、マグアンプ小粒ではなく、1粒1粒が大きく施しやすい IBのチカラ を使うことにしました。

肥料の効き目は1ケ月というのも選ぶ決め手となりました。

鉢の周囲にぐるっと等間隔に撒いたら15粒に。中央に5粒、合計20粒ほどを施しました。

2022年12月28日

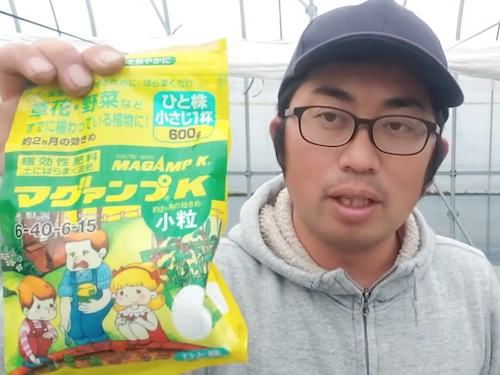

福寿草に追肥 マグアンプK 小粒

既に花芽は地表に出ており、このまま2ケ月じっと雪解けを待つわけです。

で、この間は追肥が要るのか否か、いつも悩みます。

仮に追肥が必要だとして、雪に埋もれて気温0度前後の状態で、肥料は溶けるのでしょうか。

(おそらく溶けないと思う。(^^; )

必要か否か、効果があるのかないのか、よく判りませんが、

今年はまだ雪に覆われていないので、とりあえずマグアンプK 小粒 を10号鉢に5グラムずつ撒いてみました。

マグアンプK 小粒 の有効期間は2ケ月なので、ちょうど良いかな。

さて最近、鼻に着く不快な物言いの動画を見ました。

YouTubeで視聴回数を稼ぐ常套手段なんでしょうけど

詐欺師の常套句と手法で視聴者を信じ込ませる悪質さ。

マグアンプKには混ぜ込むタイプの大粒と中粒、バラ撒いて追肥として使う小粒があるのに

小粒を紹介しないなんて、作為的にもほどがあります。

それをきちんと紹介している方もおりますので、参考にしてみてください。

https://www.youtube.com/watch?v=LwNCxL_9lXg&t=472s

公式サイトでも、きちんと紹介されています。でも気温に関しては、説明がないんですよね・・・。(^^;

2022年10月21日

ソフトシリカ

今になって説明書きを読んで知ったのですが、10号鉢には800-850グラム混ぜるとのこと。

全然足りてませんでした。

『珪酸塩白土は我が国で唯一、秋田県横手市八沢木地区でのみ産出される白い粘土です』とのことで、驚きました。

2021年11月19日

ヤフオクで画像無断使用 福寿草 mi2000372

昨年私が栽培している『寿』の画像を『蓮雀』の花見本に無断使用して出品していた

mi2000372こと栃木県芳賀郡益子町上大羽1847-◯の◯◯守さんが

今年も他人の画像を無断使用して福寿草を出品しています。

彼が栽培して開花させた花でもないだけに、本当にその種を販売しているのか怪しいですし

福寿草愛好者を愚弄する行為です。入札は控えた方が宜しい出品者です。

mi2000372が出品した『福寿草 朱宝』に掲載した画像。

https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n1020557069

無断掲載されて利用されてしまった片岡笑幸園HP掲載画像。

「火の鳥」「柏尾紅」「信濃紅」「金鯱」などなど片岡笑幸園HP掲載画像を無断使用してますね。

https://item.rakuten.co.jp/syokouen/10001352/

私のブログでの抗議には気づいたのか、今年は「蓮雀」へ私が栽培した「寿」の画像の無断使用は控えたようです。

https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f1020563810

2020年12月01日

福寿草 富久樹園ch

そんな中、とても興味深い動画と出会えたので紹介したいと思います。

群馬県高崎市にある高崎クリスマスローズガーデン&里見の果物の富久樹園さんの富久樹園chより

『クリスマスローズガーデンの福寿草 ー富久樹園chー』です!2020/03/23

チルチンびと広場 群馬県 | カフェ・レストラン・宿 富久樹園

何が面白いかと言えば、全て!

地域差を感じつつも、一つ一つが面白く拝聴してしまいました。

--------------------------------------------

・高校の時から福寿草を育ててきて、大量に増やしちゃっていたから、園内に植えることにしたとのこと。栽培歴が長い!

・撮影場所=福寿草を植えている場所が坂道の上。日当たりが良く、日射しが眩しそうに解説してます。

若竹町の方も遊佐の石辻地区の方、私の知人の庭も、盛り土された花壇に植えてあり、とてもよく育っています。

やはり福寿草栽培には水捌けが良い場所が適しているようです。

・福寿草は日に当てないといけない。クリスマスローズを植えているガーデンの中は暗いので、此処に植えてみました。とのこと。

ウチにもクリスマスローズがありますが、花数は少なく増えもしません。

生長が悪くて栽培していて面白くなくて放置気味ですが、日に当て過ぎていたようです。

とは言えウチの両親は、植物は日に当てて育てるものだと信じ込んでいるので、マユハケモもそうですが、日当たりが良い場所に持ってきちゃうんですよね。

--------------------------------------------

・山に自然にあるのはミチノクフクジュソウで、これは福寿海。

・野生の奴は意外と弱いので育てづらい。

・以前はお正月の花として養蚕農家が桑畑で栽培していたが、今では激減。

自然界の天然物は、群馬県など多くの地域は種を付けないミチノクフクジュソウです(日本海側や東北地方は種を付ける福寿草)。

動画の中では「福寿海」が一般に出回っていると語られていますが、そんなことはなくて、ほとんどがミチノクフクジュソウですし

動画の冒頭02:10辺りで「福寿草なんてどこにでもあるじゃん!と思っていた」と話していますけど、それもミチノクフクジュソウ。

山形県の内陸地方で栽培されている福寿草はミチノクフクジュソウで、それらを見ていると丈夫で繁殖しやすく感じています。

それなのに「意外と弱いので育てづらい」と言われており、栽培のプロとして厳しい目で見るとそういう事になるのかなと思うと興味深いです。

遊佐町菅里地区の丘陵地帯には昔桑畑があり、福寿草を栽培していたと言います。でも今は周辺で福寿草を栽培している人がいないのが残念。

--------------------------------------------

・福寿草栽培の一番最初のアドバイスが「植え替=株分けをしないと駄目です」というのが最高!! 栽培経験から来る言葉ですから重みがあります。

・植え替えの時期は12月から2月中旬。

開花して、茎が伸びて葉が広がる前までは株分けして大丈夫です。茎が伸びて葉が広がっていても、株分けしないで、植え替えるだけはOK。

・株分けしてあげないと、だんだん小さくなって消滅。なのでとにかく株分けすることが大事。

桜草も増えるだけ増えるから「なんだ丈夫じゃん。植え替えしなくても平気だな」と考えてしまうと、翌年に消滅したりします。

3〜5年毎に株分けしましょうとのことですが、私はもっと早い周期で行うべきだと考えています。

・マメに株分けして肥料をあげていれば、だいたい3倍に増える。

私が毎年鉢開けして植え替える理由は、佐渡の幻は3芽から12芽に増えましたように、皆さんが思っている以上に福寿草の生長は早くて、増えるからです。

また福寿草の根は木の根のように堅いので、根が絡み合うとほぐせなくなり、小分けに株分けできなくなるからです。

・栽培のポイントは、「とにかく株分けと、増やしたい場合は肥料」

増やしたいし、何より元気に葉を青々と茂らせて育ってほしいから、私もしっかりと肥料を与えています。福寿草って肥料が大好きな植物です。

・葉が出ている時期は凄く短い。4月いっぱいくらいかな。葉のあるうちに養分を蓄えてもらうしかない。

福寿草の葉の茎は折れやすくて、一度折れてしまうと元に戻らず枯れてしまいます。

葉の茎が折れないよう防風を心掛けて栽培しているので、高崎とは開花時期が違いますけど、ウチでは5月中旬までは保ってくれています。

--------------------------------------------

2020年11月30日

福寿草 植え込む深さを考える

これは八重咲きの品種なので一般の福寿草より遅咲きだそうです。

遅咲きの寿が地表に顔を出すのも遅いですから、今から地表近くに来るよう浅く植えるのはどうかと思い、

下記の画像の芽の先端から5mmほど埋まるよう、用土を被せてみました。

私が植え込む時は、福寿草を入手した時の状態と自生地やその周辺、個人の庭に生えている福寿草の深さを参考にしていますが、

ネット上の鉢開けされたり掘り起こされた芽は短く、私のより随分と浅く植えられているように感じています。

平成福寿草の会さんのサイトには

『8月中旬から10月下旬頃迄がベストです。寒い地域ほど植え替えは必然と早くなります』

と書かれているので、寒さを感じる10月末から11月初旬に鉢開けする私は、遅いのかもしれません。

平成福寿草の会さんのサイトに掲載されている植え替え画像は9月上旬で、芽が短いです。

私も1ケ月早く鉢開けをすれば、芽が短いので、浅く植え付けられるのかもしれません。

しかし、ヤフオクに出品される山から撮ってきたと思われる福寿草の株を見ると、

私のと同じように芽が長く、同じような深さで育った株に見えるんですよね。

埼玉県花と緑の振興センターさんのサイトでは、地植えされた株の場合になるのでしょうけど

「10月中・下旬に施肥を行うと生育が良くなります」

「植え付けの適期は11月中旬~12月中旬です」

「植え付けの際には、深植えにならないよう、覆土は根の上に2~4cm土をかけ、芽の先を地上に出しておくと良いでしょう」

と書かれています。

埼玉県なので降雪の心配も無いから11月中旬~12月中旬でも平気なのでしょうけど、芽は短い状態です。

覆土は根の上に2~4cmという事なので、浅く植えているから芽は短いのかも知れません。

植え替えの際には芽の先を地上に出しておく=芽の先を参考に覆土している事は同じなんですけどね。

ヤフオクに北海道の方が出品している福寿草。

「天然。私共の品は全て天然の品です」とのことで、盗掘ではないのかとモラルを心配してしまいますけど

芽が小さく、深い場所から掘り出した感じがありません。

最初から浅く植え付けておけば、芽は伸びないで済むのかな???

とりあえず私の来年の課題は大きく2つ。

・9月から肥料を与えて、今まで通り10月末から11月初旬に鉢開けする。

・9月に鉢開けして、短い芽に合わせて浅く植え替えしてみる。

2020年11月29日

福寿草 用土を考える

というのも福寿草のネット情報源の多くは北関東で、北関東の7〜8月は毎日のように激しい夕立が降ります。

これは経験しないと理解出来ないほど激しい降りで、私には激しい雷雨のように感じるのですが、

現地の人は慣れっこなので、全く気にしません。

そんな激しい雨が毎日夕方に降るので、高温で蒸れないよう水捌けが良い鹿沼土を使っているですが

彼らにとって夕立は日常なので、夕立の存在を失念したまま『福寿草には鹿沼土を混ぜた方が良い』と情報発信しているのです。

なので夕立が降らない日本海側や仙台などで、それを真に受けて鹿沼土を使うと、

乾燥気味になり、乾燥気味だから逆に水をやり過ぎになり、生育が悪くなるようです。

「フクジュソウは夏に乾かす」という教えも、北関東ならではかと。

また平成福寿草の会さんは、雑菌に弱い種もあるので用土に腐葉土は混入しない事とも書かれていますが、

埼玉県花と緑の振興センターさんは

「用土は赤玉土と腐葉土を混ぜた水はけの良い土が良いでしょう」とのこと。

雑菌が発生する理由も毎日の夕立が要因になっていると思われます。

私が使っている用土は赤玉土。毎年フルイにかけてから使い回している赤玉土で、砕けない硬質赤玉土が残って出来た用土です。

それに昔混入させた黒曜パーライトが多めに、少量の桐生砂や鹿沼土、十和田土などが残って混ざっています。

さらに未使用の赤玉土と日向土、鹿沼土も残っているので、用土の彩りがさみしくなると、新規に混ぜ込んだりしています。

今回下記の鉢には燻炭とバークを新たに少し混ぜ込みました。

あと、私は用土に炭の欠片を縦に何本か射し込んでいます。根の真下に大き目の炭を抱かせたりもします。

縦に射し込む事で、乾燥時には鉢底の水分を根の周りに運んでくれたりと、鉢の中の湿気を均一に保てる気がしているからです。

今回は炭の欠片を射し込んで福寿草の根を広げて見ました。

株は事前に100倍に薄めたメネデールに浸け置きしてから植え付けました。

植え付けた後に、漬けるのに使った100倍に薄めたメネデールで潅水です。

↓株と株の間に大きめの炭を置いてます。根が絡みあってもほぐしやすくていいですよ。

腐葉土に不安がある場合は、バークや黒曜パーライトなどが代用出来ます。

そもそもホームセンターで販売されている腐葉土は腐りすぎて葉脈が崩れているので、菊用の腐葉土が良いそうです。

マサ苑として有名な鳥海園芸さんでは、鳥海山のブナ林から作った葉脈が崩れていない腐葉土があります。

サイズが大きい菊用の腐葉土は在庫が有ったり無かったり。必ず入手したい場合は前年から注文しておくのがベターです。

鳥海園芸よりマサ苑として名が知れている、青い屋根が目印のマサ苑です。

〒018-0153 秋田県にかほ市象潟町小滝浜道8−1

2020年11月28日

福寿草 鉢のサイズを考える

ネット検索すると、

・根が太く大きいので、鉢は大きめで深めのものが好ましいでしょう。

・鉢植えにする場合は、根が太く大きいので、深めのものを準備します。

こんな感じでコピーペースト的な解説文のサイトがとても多いですが、具体的に説明してくださりサイトもあります。

平成福寿草の会さんでは

・鉢植えは5号鉢に2~3芽を目安に小さ目の鉢に植えるのが上作のヒケツです。

中越植物園さんでは

・品種にもよりますが、1株あたり4号前後のものがちょうどいいと思います。

根が長く伸びるので、浅いものよりは深めの鉢が育てやすい。それか、少し広めの鉢に入れて根を横に広げるようにします。

他の方も

・鉢の大きさは、根の量より1回りか2回り大きめのものが良いでしょう。

1芽で4~4.5号鉢から3芽で5・6号鉢が理想で、根が長く伸びるのでやや深めのものを利用します。

とのこと。

埼玉県花と緑の振興センター では、

『3~5芽ずつに分け、植付けます』『7号(21cm)以上の深鉢で作るとよいでしょう』

と説明されています。

しかし我が家で栽培している福寿草は、5号鉢に2〜3芽は無理です。

1芽で4~4.5号鉢から3芽で5・6号鉢もどうなんだろう、という感じ。

なぜなら2020年11月13日「福寿草 佐渡の幻 鉢開け」で紹介したように

6号鉢3芽植えを入手したのを『小さいんじゃないか?』と危惧して8号鉢に植え替えた処、3株12芽に増えてましたからね。

吉野と寿を入手した際は芽と根が小さく、5〜6号鉢で栽培していましたが、8号鉢で栽培するようになると急に増え始めました。

2020年11月15日「17実生=3年芽を終えて植え替え」で紹介した3年目を終える根をみて下さい。

1芽ですが5号鉢に植えて良いものか悩むほど伸びています。

来年秋の植え替えまでの生長を考えると6号に植えたくなります。

また植え替えに関して平成福寿草の会さんは「2年位で植え替えになります」と書かれており

埼玉県花と緑の振興センターさんは、地植えの事だと思われますが、「3~5年おきに堀上げて株分けを行います」とのこと。

我が家の佐渡の幻は1年で3芽が3株12芽に増えてたわけで、

5号鉢に2〜3芽、3芽で5〜6号鉢に植えて2年も栽培していたら、どうなることか・・・。

否、吉野と寿を5〜6号鉢に植えていた時は芽数がなかなか増えませんでした。

栽培するスペースが広くなくて増やしたくないなら、小さめの鉢で栽培して2〜3年毎に鉢開け。

元気に育てて増やしたいなら7〜10鉢で栽培して、毎年鉢開けするのが良いのかもしれません。

下記の福寿草は芽の先から根の先まで16cmあります。

根を広げて植え込んで、尚且つ来年秋の植え替えまでの生長を考えて、プラの7号菊鉢に植える事にしました。

やはり埼玉県花と緑の振興センターさんのように7〜10号の鉢が良いと考えます。

(プラ鉢って、歪みを防いで強度を出すために鉢底が凸になっているから、陶器の鉢より浅くなるのが残念)

2020年03月14日

福寿草 品種の見分け方

種を付けて種で殖える普通の「福寿草」と

種を付けず株分けで殖える「ミチノクフクジュソウ」です。

見分け方は簡単で、葉の色が違います。

↓左側がミチノクフクジュソウで右側が福寿草になります。

↓2020年02月24日「福寿草 ミチノクフクジュソウ 開花」で紹介した一番小さい苗が上の画像左側です。

ミチノクフクジュソウは園芸店で販売されているので、

園芸が盛んが内陸地方の福寿草の多くはミチノクフクジュソウ。

庄内にもミチノクフクジュソウを栽培されている方はおり、

2019年03月16日「福寿草 松山地区のお宅にて」はミチノクフクジュソウ。

ミチノクフクジュソウの葉は赤紫掛かった感じなります。

2019年02月17日

福寿草展

残念ながら多くの鉢はつぼみだったりして、本来の花容&花径を見ることは出来ませんでした。

展示品の多くは4号鉢に1芽1輪っぽい植え方がされていましたが、

少し大きめの鉢に株数多く植えられていた方が、福寿草本来の美しさが感じられて、好みでした。

つぼみだったり本来の花容ではなかった鉢が多い中で、素敵だった鉢を撮ってきました。

↓児玉緑:本来の姿か知りませんが、展示品の中では、一応個性的な花容でした。

↓金采:なん鉢か出展されており、おおむね同じ花容で咲いてました。丈夫そう。

↓大和:なん鉢か出展されており、おおむね同じ花容で咲いてました。丈夫そう。見応えあり。

↓爪折笠:なん鉢か出展されてましたが、花容と花径が微妙に違い、どれが本来の姿か不明。

↓撫子:多く出展されており、同じ花容で咲いてました。丈夫そう。買って栽培して無難そう。

↓紅福:可愛くて欲しいと思いましたが、明らかに花容と花径が違う鉢たち。どれが本来の姿か不明。

↓日月星:つぼみの段階のこの模様が名の由来とかで、この状況が一番の見頃らしいです。花は普通。

↓神流:つぼみは特徴的でしたが、花は普通。名の由来は不明。

↓秩父紅の名札がありましたが、指し間違い。

展示会場では苗の販売も行われていましたが、

愛好会の会員からの頒布ではなく片岡笑幸園の販売会でした。

https://item.rakuten.co.jp/syokouen/c/0000000116/

福寿草は古典園芸植物のはずで、展示会場でも伝統の福寿草と銘打ってましたが

掛け合わせた交配種A×B=F-1と称した鉢が多く、こういう同定されてない鉢の販売は如何なものかと。

同じ古典園芸植物の朝顔や桜草の愛好者は、毎年何百何千株の実生を行い、

コレは!といった個性的な花容のみに命名して世に送り出しています。

展示品の名札には『無名』と書かれた鉢も多く、???です。

主催者の一人の方は、「これは埼玉の福寿草会からの株で、間違いないんですよ」とか言っており

『埼玉の福寿草会』を拝み奉る姿勢は、東京のさくらそう会と同じ姿勢だと嫌悪感を抱きました。

黄色い花に秩父紅の名札。しかも旧秩父紅って何?。撫子なのに、昭和撫子。昭和ってどういう意味?

70種100鉢にも及ぶ多種多様な福寿草の展示ということでしたが、これって勝手に命名しただけでしょ。

全く保って古典園芸を感じさせておらず、出展品も自分たちで品種の同定を行ってないのでしょうか。

そうそう入手する機会もない、1鉢何万円もする貴重な苗も販売されていましたが、

本当に正しく同定されているのか怖くて、何も買わずに帰ってきました。

金采、大和、撫子は、どの鉢もちゃんと個性を現して咲いてましたから、丈夫で育て易い品種のようです。

児玉緑が大きく育った鉢は素敵でした。紅福も可憐で素敵でしたが

紅福の名札が挿さった他鉢は、購入を回避させてしまうほど、花容と花径が違っていました。

福寿草の栽培方法に関して、「冠水は1週間に1度で良い」と説明してましたが、

福寿草は肥料が好きで、肥料を与えることで播種4年で開花したり、増えてくれるわけで、

1週間に1度しか冠水しないと、肥料をどうしているのか疑問に感じましたし

肥料を与えていないから株が育ってなく、つぼみが小さく茎も細いのではないのか、と感じました。

また『埼玉の福寿草会』を拝み奉る姿勢故に、太平洋側の栽培方法に従い唐松を敷き詰めていましたが

そんなことするくらいなら、紅福の鉢のように、苔を敷いた方が雪国では良いでしょうに。

古典園芸としての品種数の少なさと、同定の不確定さが気になりました。

交配種A×B=F-1と称し、「どのような花が咲くかはお楽しみ!」という販売は控えてほしいです。

花が咲いていないのは仕方が無いことですが、それとは違った意味で、ちょっと残念な展示会でした。

辛口な記載になりましたが、なんだかんだと色々勉強になりましたので、結果として行って良かったです。

↓下記画像は、会場に展示されていた福寿草自生地の写真パネルです。

同じ野生種でも上の写真は東北でよくみかける品種で、

1株1株点々と間隔を空けて散らばっています。私が栽培しているのは、これになります。

下の写真は1本1本等間隔に生えており、お花畑のようです。

これが園芸店に出回っている品種で、山形の内陸の方々が栽培している福寿草になります。

2018年11月15日

福寿草 山形市の自生地 山形新聞より

太陽に向かって開く春の花、フクジュソウが山形市岩波地区で見頃を迎えた。

畑の斜面などが黄色に染まっている。

満開を迎えている畑のフクジュソウは

15年ほど前に地区で数カ所に植栽したものから種が飛び、根付いた。

土との相性に敏感なのか、植栽しても咲かない場所もあるが、

この畑は土壌が良かったようで次第に増えたという。

今年は3月20日ごろに、ぽつぽつと開花し始めた。

「全部咲くまで時間がかかると思ったが、晴れた日が続き一気に咲きそろった」

と近くに住む河合卓(たかし)さん(81)。

春の日差しの下、開花を楽しみにしていた近所の人も訪れ、花談義をしていた。

やっぱり傾斜地だし、一部にしか根付かないんだね。

で、根付くと大繁殖。ということは自生するには肥料気が必要で、肥料気があるから増える。

ということなんだと思います。

2018年05月19日

福寿草 種をつけない品種

栽培している方はみなさん種をつけるのを知っており「種ではなかなか繁殖しない」と話してくれましたから

私はてっきり庄内地方で栽培されている福寿草は全て野生種なのだと思い込んでいました。

ホームセンターの園芸コーナーにも福寿草は出回っていませんからね。

処が今年は2年のお宅の福寿草が種をつけてない事に気付きました。

驚いて、「これ園芸種ですよね。なんという品種ですか?」と訊ねても

「えっ、知らない。普通の福寿草よ」と返事をされ、逆に質問されたことに驚ろかれていました。

来春開花時期に見に行く許可を得たので、今から楽しみです。

2018年04月20日

福寿草 蟻の巣からの発芽

雨が当たらないので毎朝鉢底から水が流れ出るまで潅水しているので、

蟻の巣があるコンクリートとアスファルトの境目は水浸しになります。

昨年この蟻の巣に福寿草の種が幾つか運び込まれたので留意していた処、今になって発芽してきました。

雑草も生えない場所なので、このまま生育するのか疑問ですが、

根が深くて引っこ抜けないでしょうから、このまま放置です。来年本葉をみせるかな

2017年04月25日『福寿草 蟻が種を運んで増える』

2017年04月30日『福寿草 蟻が種を運んで増える』

2017年05月08日『福寿草 蟻が種を運んで増える』

2018年04月04日

ビロウドツリアブ

帰宅後にアメダスをチェックしたら最高気温が21.6℃ (11:50)。

風も強く、最大風速は南西の風8.5m/s (13:30)だった。

「山で種まき」した福寿草を見に行ったら、撮影している目の前に、小さくて丸い茶色いハチが蜜を吸いに現れた。

花に止った時に撮影しようと待ち構えてみるが、ハチトリのように空中に静止して蜜を吸っているし、口は常に伸びている。

逃げずに同じ場所に静止しているし、至近距離だったのでバッチリ撮影出来たと思っていたのですが、

帰宅後にPCでチェックしたら、明るい日陰だったため露出不足&羽ばたきが早過ぎてピンぼけばかりでガッカリな結果に。

目の形からハチではなくアブだろうと思い種類を調べたらビロウドツリアブというらしいです。

都市郊外で良く見られる普通種だそうですが、普段そんなに気にしてないから、初めて知りました。

『幼虫は、土中に巣を作るヒメハナバチの仲間の幼虫やサナギに寄生する』そうで、

狭い場所なのに数匹は飛んでましたから

ハチ好きな私としては、益虫のマルハナバチを餌にしているのかと考えると複雑な思いです。

2018年03月26日

2018年03月17日

2018年03月10日

福寿草 実生から開花まで 肥料

「(株)アルペンガーデンやまくさ」の福寿草の部屋には

「早いものでもタネ蒔きから開花までは4年かかります」と記してある。

私の場合は家で6年、山に植えたのは7年掛かって開花した。

2010年春に種を蒔き、

2011年春に双葉を出し、

2012年10月08日『福寿草 植え替え』:番種2年目

2014年10月28日『福寿草 鉢開け.2』:番種4年目

2016年11月09日『福寿草 鉢開け プラ10号5芽』:番種6年目、ようやく開花。株で初めて増えてくれてました。

2017年03月17日『山に蒔いた種 福寿草』:山に蒔いて7年目、ようやく開花。

2017年04月06日『山に蒔いた種 福寿草』

山では他の植物との混生になるので、得られる養分の違いから開花が1年遅れてた推察。そこで・・・

2017年は肥料アンプルEXを1鉢(10号鉢)に4本挿し続けました。その効果でしょうか・・・。

2018年03月02日『福寿草 増えてた!』:芽吹いたばかりですが、急に芽数が増えました♪

-------------------------------

「(株)アルペンガーデンやまくさ」の福寿草の部屋より

蒔き終わったらタネの表面にタネの倍ぐらいの土を被せて完成です。(覆土)

1年後に発芽が始まったら、肥培して栄養を与えます。

早いものでもタネ蒔きから開花までは4年かかりますので、気長に取り組んでください。

成長期に液肥や置き肥で肥培すると良く増えて、数年後には見事な株に仕上がります。

-------------------------------

ウチが開花まで6〜7年も掛かったのは、肥料焼けを心配するあまり与える量が少な過ぎて

肥料不足が原因だったようです。播種1年後の発芽時から肥培して栄養を与えてませんしね。

下記は石田精華園 福寿草の育て方 で紹介されていたIB化成肥料を与えた画像です。

私は3〜4粒しか与えていませんでした。

それと石田精華園さんでは10月1回目、12月2回目、2月3回目の施肥を行なっていますが

私は開花後から葉が枯れるまでの4〜6月の間でしか施肥していませんでした。

福寿草は意外と肥料を好むようです。