2008年12月30日

進む浸食

11月27日の画像と比べてみると、その浸食の早さに驚く。

(11月27日の画像、1035と横長で申し訳ありません。横へずらせてご覧ください。)

黒い線まで浸食されことになります。

画像が1035と横長で申し訳ありません。横へずらせてご覧ください。

12月25日から、一気に波が高くなったもんね。

2008年12月27日

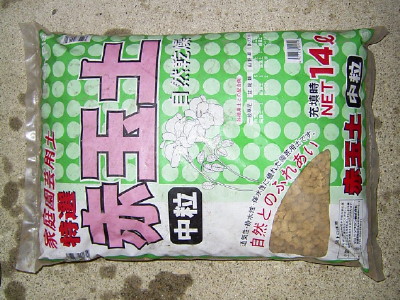

粒サイズに規格無し

出番がなかった赤玉土(中粒)を今度使うべく、

フルイに掛けて振るい分けてみた。

園芸用土をネットで調べてみたら、園芸業界は実にいい加減で

品質や粒の大きさなどに、規格が無いことが判明。

『硬質』『超硬質』『大粒』『中粒』『小粒』

『特選』『高品質』『選別済み』『このまま直ぐに使えます』

などは、全て製造&販売元の各社独自基準。

基準が無いから偽装にならないだけで、鵜呑みにしてはいけない。

そのため、用土は使用する前にフルイに掛けして

粒の大きさを振るい分けて置くことが必要。

園芸初心者の私は、今回の植え替え作業で

用土の粒の大きさのいい加減さを知りました。

そこで今回、具体的な混合割合を計ってみることに。

使用したのは今回の植え替え作業に使った手持ちのフルイ。

既にBlogの中では下記のように

フルイの目の大きさを基準にして、粒の大きさを語ってきました。

大粒=モチ焼きの網(10mm)の上に残った粒(10mm以上)。

中粒=荒目(6mm)の網の上に残った粒(10-6mm)。

小粒=中目(3mm)の網の上に残った粒(6-3mm)。

細粒=細目(1.5mm)の網の上に残った粒(3-1.5mm)。

微粒=細目の網をすり抜け、落ちた粒。破棄。

その結果は下記の通りとなりました。

大粒:2,480g(29.2%)

中粒:4,280g(50.4%)

小粒:1,250g(14.7%)

細粒:0,180g(02.1%)

微塵:0,300g(03.5%)

--------------------------------------

合計:8,490g

大粒を鉢底へ敷き、中粒を用土として使う。小粒は根周りに撒く。

商品(製造&販売元)が違えば割合も変わると思われ、一概にいえませんが、

中粒を購入して振り分けて使えば、1袋で済むという事ですよね。

'07年に植えたプランターの用土を見てみると、

日本桜草には中粒が良いみだし、小粒は増し土用に後々使えば良いわけです。

振るい分けて使うなら、中粒がお買い得な気がしてきました。

2008年12月23日

赤玉土

十和田砂.2

十和田砂

ひゅうが土

日向土=日向砂

バーク堆肥協会

赤玉土

鹿沼土

浅間砂

日光砂

蝦夷砂

富士砂

軽石

真砂土

腐葉土

ピートモス

人工用土

パーライト

バーミキュライト

くん炭

桐生砂

赤玉土

弱酸性〜中性。 弱酸性。酸性が強い。

火山灰土のひとつ。

火山灰が堆積、風化してできた関東地方の赤土をふるいにかけたもの。

赤玉土とは、関東ローム層の赤土をふるい、粒子を揃えたもののこと。

関東ローム層から取れる赤土をふるいにかけて粒を揃えたもの。

火山灰土である関東ロームの中間層には、赤土の層があり、赤玉土は、これを粒状に砕いてつくる。

排水が良く保肥性がよい。

水はけ・通気性・保水性が良い。

保水性・通気性に富んでいます。

黄褐色で粘土質で、保水性に優れています。

肥料分は含まないが、通気性・排水性・保水性・保肥性に優れている。

栄養分がないため、腐葉土など他の土と混ぜて使用する場合が多い。

ばい菌がいないので鉢植えの基本用土とされる。

無菌土なので、育苗や鉢植え・挿し木用土にも用いられます。

赤土の深い部分にある病害虫などの心配のないものを、大きさ別により分けて商品化したもの。

大粒は鉢底に敷くゴロ土に使うのが一般的。

崩れて粉末状になった土は、水を含むと粘土状になって通気性や排水性が悪くなる。

安い土ほど、みじんの量が多く、粒が崩れやすい。

----------------------------------------------------------------

元となる赤土は関東ローム層とよばれ、富士山の火山灰など堆積した土が強い風化作用により養分が抜けて、鉄やアルミニウムしか残っていないもの。主に栃木県で採集される粘りけのある赤土を粒状にし乾燥させ、ふるいにかけたもの。排水性、保水性が高く値段が安価であるため底土や、基本として用土に混ぜ合わせるなど幅広く利用されている。

----------------------------------------------------------------

もともと粘土質なので長く使用していると型崩れしやすく結合して固りやすいが、最近は型崩れや水にとけないように、特殊な炉で適度な硬さに焼き上げた、焼赤玉土もありますがやや値段が高くなります。

----------------------------------------------------------------

粘土質なので,焼き赤玉土の中粒を大量に入れて水はけを改善したのですが,考えてみれば赤玉土って粘土

粘土質の庭土の改良資材としてはパーライトが手軽で安価でいいですよ。あとはバーモントさんのおっしゃるとおり腐葉土ですね。

焼き赤玉土は「アルカリ性で保水性、保肥性共に低く、赤玉土に似て非なるものです。一般の植物の栽培では軽石の代用として使います」

----------------------------------------------------------------

【赤玉土〔あかだまつち〕】

赤土を高温で焼いて粒状にしたもの。通気性、保水性がよく、ばい菌がいないので鉢植えの基本用土とされる。

【赤玉土大粒〔あかだまつちおおつぶ〕】

赤玉土の粒の大きなもの。水はけがよい。

----------------------------------------------------------------

赤玉土は関東ローム層として広く分布されており、元々は赤土とよばれ、粘土質が多く、園芸用土としては不向きでした、これを何とか有効活用できないかという発想から、粒状にして、通 気性を向上させることで 一般に広く知られる、園芸用土として開発されたのです。これも硬質、上質、などとパッケージには明記されておりますが、鹿沼土同様基準がありません。硬質の方が崩れにくく、いつまでも団粒構造を保ち、通 気性に優れていると言えるでしょう。しかし一般的には、盆栽、サボテンなどには硬質を用い、観葉植物や草花には上質が使いやすいとされています。硬質、上質の見極めの一つとして、水をいれたコップに用土を入れ、かき混ぜてみて、崩れなければ硬質と判断しても良いでしょう。

----------------------------------------------------------------

園芸用土にはまったく規制、基準が無いので、赤玉土などの硬質とか上質といった表示に関して信憑性に欠けるものが多く、販売店の仕入れを信用するしかないのが現状です。

----------------------------------------------------------------

硬質 赤玉土 天然乾燥 良質の赤玉を粒を天日乾燥、ふるい通しでみじんを抜き、選別したものです。よく出回っているボイラー乾燥ではないので粒の中にたくさんの細かい孔隙があり、保水性、排水性、通気性を長く保ちます。

----------------------------------------------------------------

茨城産硬質赤玉土の違いを実感してください。

茨城県産の厳選した赤土を天然乾燥して仕上げた「型崩れしにくい」硬質赤玉土です。盆栽をはじめあらゆる植物の基本用土としてご利用いただけます。耐寒性にも優れていますので雪国や厳寒地での栽培に違いが判ります...

----------------------------------------------------------------

◆超硬質赤玉土

若干値段の高いものです。盆栽、さつき用と書かれていて、高温で焼いて殺菌されています。濡れても型崩れせずに長期間しようすることができます。ただし、属性は中性〜弱アルカリ性ですので、ヨーロッパ、アフリカ原産の植物に利用することもできます。

◆赤玉土

酸化しやすいのでヨーロッパ、アフリカ原産の植物には不向きです。

----------------------------------------------------------------

赤玉土=赤土を乾燥させ、大粒・中粒・小粒・細粒に分けたもの。

赤玉土はほぼ無菌の弱酸性土で通気性・保水性・保肥性に富んでいる。

但し、原料となる赤土の品質にはばらつきがある。

原料層の上部は柔らかく細かいのでくずれやすく、 鉢などに入れると目詰まりを起こす。

赤玉土の品質を購入時に見極めることは難しいので、

粉が少なく石、植物の根などの入っていないものを選ぶと良いでしょう。

赤玉土のもとになる赤土には場所によって差がありますが、 当社では関東ローム層、黒土と鹿沼土のあいだにある 赤土の下層の硬い部分を採取して製品化しています。

↑

(鹿沼土に近い部分の赤土ということは、酸性度も高いのかしら。

----------------------------------------------------------------

硬質赤玉土

当社の硬質赤玉土は約800℃〜900℃で赤土を焼き振い分けしたものです。

一般で売られている硬質赤玉土より硬くて無菌です。

----------------------------------------------------------------

赤土(あかつち)

火山灰土の表層の下にある赤土。有機質を含んでおらず、病原菌がなく、団粒構造(だんりゅうこうぞう)をしていて物理性がよく、古くから鉢土や挿し木(さしき)用土として使われてきた。2mm以下の微粒子を除いたものを赤玉土といい、最近では園芸店で販売されている。

----------------------------------------------------------------

長期天然乾燥により粒が堅くくずれにくい。

栃木県鹿沼地方の黒土(表土)の下層の赤土を乾燥させ、ふるい分けした粒状のつちです。

有機質を含まず、水はけ、通気性が良い。

鹿沼土と異なり粘土質のため根を用する松や盆栽の下土としてご利用できる基本用土です。

↑

(長期天然乾燥だと、なぜ型くずれしにくくなるのだろう?)

----------------------------------------------------------------

赤玉土(小玉)

赤土を乾燥させたもので、大きさによって分類されます。

小粒は他の赤玉土と比べて保水性があります。

高温で乾燥しているため雑草の種や病原菌や虫などがいません。

赤玉土だけでは栄養素が特になく、菌や虫もいないため、育苗などに使いやすいです。

----------------------------------------------------------------

茨城県産の赤玉土を自然乾燥し、ふるい分けしたものです。

多孔気質粒状で通気性がよく、保水性、排水性、保肥力もあります。

硬質ですので越冬しても崩れにくい特性を持っています。

----------------------------------------------------------------

関東ローム層の中間の層より産出された、火山灰土の赤土を乾燥させてから、大,中,小の粒に篩い分けた土で、無菌に近く、弱酸性で、排水性,通気性,保水性がよく、非常に優れた用土です。

赤土も、上層と下層では硬さが違い、下層の硬い赤土から出た赤玉土がよく、粒状が崩れにくい硬質な赤玉土がよいです。土の袋を見て、粉になった微塵が多い場合は質が悪いので、避けた方がよいでしょう。軟らかい赤玉土は、細かく崩れやすく、目詰まりを起こしやすく、排水性が悪くなります。

塊を砕いた結果、それを振り分けただけだから、砕けるのは時間の問題では。下層が硬質とは言えないし、基準がない戯言。工作現場をみれば、そう感じる。焼いて硬さを換えているんだろ?

----------------------------------------------------------------

硬質赤玉土

厳選した赤土を天然乾燥して仕上げた「型崩れしにくい」硬質赤玉土です。

赤玉土とは、関東ローム層の粘土質を多く含んだ赤土を乾燥させ、

機械で砕いてからフルイにかけ「大粒」「中粒」「小粒」「細粒」に選別した園芸の基本用土です。

----------------------------------------------------------------

[茨城産赤玉土の特徴]

茨城産の最大の特徴は「硬質」で「型崩れ」しにくい点です。平地で硬質部分の赤土を丁寧に掘るので品質も安定しています。

何年も団粒構造を維持し、吸、排水性抜群で根腐れの心配がありません。

生産量が少なく量販店などには出回っておりませんが、大切な盆栽や植物の栽培には好んで使われています。PH:5.4前後で弱酸性です。

----------------------------------------------------------------

硬質赤玉土

良質の赤玉を粒を天日乾燥、ふるい通しでみじんを抜き、選別したものです。

よく出回っているボイラー乾燥ではないので

粒の中にたくさんの細かい孔隙があり、保水性、排水性、通気性を長く保ちます。

安売りなどで質の悪い赤玉土も多く出回っていますのでご注意ください。

----------------------------------------------------------------

赤玉土 (あかだまつち)

(1) 火山灰土の赤土を団粒化したもので性質は弱酸性。ふるいにかけられ、粒の大きさによって大粒・中粒・小粒に分類される。

水持ち、肥料持ち、通気性に優れており、草花の基本用土として使われる。オーソドックスで幅広く使用できる土。

長期間使用していると粒がつぶれてしまい通気性が悪くなる。使用の際はふるいにかけて細かい粒子(微塵)を取り除くとよい。

(2) 購入の際は粒が崩れにくく長く栽培していても通気性の損なわれにくい「硬質赤玉土」をおすすめする。たいがい袋などに記載されていると思われる。茨城産のものはブランドものなのかわざわざ「茨城産」と記載しているものが多い。

(3) 炉を使い高温で焼かれた「焼赤玉土(焼成赤玉土)」も赤玉土のバリエーションのひとつだが、単に赤玉土というと乾燥させただけのものをさすことが多い。

焼赤玉土は通常の赤玉土と性質が異なり用途も全く違うので注意しましょう。

(4) 全国に普及し始めたのは昭和30年代前半。それまでは西日本では川砂が園芸用土の主流だった。

赤土 (あかつち)

(1) 関東ロームを代表とする火山灰土で赤玉土の元。さらに地層を細かく分けると上層の赤土はやや柔らかく下層はやや硬い性質を持つ。下層の硬めのものは崩れにくく園芸用土の赤玉土に適する。

(2) 赤褐色で粘土質、弱酸性の性質を持っており、リン酸分はほとんど含まない。

(3) 団粒化してふるいにかけたものが赤玉土。

(4) 地層では赤土の上に黒土の層がある。

----------------------------------------------------------------

赤土を加工して作ったのが赤玉土。

加工して玉にしたから、崩れ易い。

崩れにくくするために焼いたのが焼き赤玉土。

焼き入れしていない硬質赤玉土もあるようですが、明確な基準がないので、硬質か否かは、メーカーの言いなり。結局は自分で判断するしかない。経験を積めということですね。

日本桜草では、3月から8月はめいっぱい水を与えますが、他の期間は与えていませんし、プランターの排水性と通気性が良かったからか、2007年3月25日植え替えに使った赤玉土が残ってました。使えそうなので、2008年12月20-21日(気温15.5度(@@)/)の植え替えに再利用しました。セールで5袋1000円の品です。

2008年12月23日

鹿沼土

十和田砂.2

十和田砂

ひゅうが土

日向土=日向砂

バーク堆肥協会

赤玉土

鹿沼土

浅間砂

日光砂

蝦夷砂

富士砂

軽石

真砂土

腐葉土

ピートモス

人工用土

パーライト

バーミキュライト

くん炭

桐生砂

鹿沼土(Kanuma)

------------------------------------------------------------

約三万年前に群馬県の赤城山から噴出した軽石が風化した軽石風化物で、栃木県鹿沼市付近に分布する。地表下2〜3メートルの所に厚さ1.5メートルほどの地層(採集場所によるがこの上の層が赤土)として存在している。薄い黄色で大豆〜米粒大の大きさに選別されて流通しています。保水性と通気性が高く特に山野草では桐生砂とならび基本用土となっています。多肉植物にもお勧めできます。

------------------------------------------------------------

赤玉土と共にガーデニングでよく用いられる土に、「鹿沼土(かぬまつち)」があります。栃木県鹿沼市で取れることから鹿沼土といいます。

群馬県前橋市の裏手、ちょうど関東平野が終わる部分に赤城山という火山があります。現在は目立った活動をしていませんが、その昔はかなり活動的な活火山でした。三万二千年ほど前に、赤城山は大規模な噴火を起こし、大量の軽石、火山ガス、火山灰を噴き上げました。この時の噴火は凄まじく、フィリピンのピナトゥボ山の噴火に匹敵する規模だったようです。何と、10立方キロ(東京ドーム8000個分!)もの軽石やガスが吹き上がったと考えられています。これらが風に流されて赤城山の東側、鹿沼から水戸あたりに積もったのです。とりわけ鹿沼周辺は粒の大きさもよい軽石が分厚く積もっています。

これを掘り出して乾燥させたのが鹿沼土です。少し黄色がかった黄土色をしており、水を含むとさらに黄色が強くなります。これを知っていると水やりのタイミングが分かりますね。鹿沼土は軽石で粒も大きいため、通気性・保水性に優れています。さつきなどの盆栽用土として最初は使われましたが、現在では幅広く使われるようになっています。ただ、火山由来の軽石であり、酸度が高いため、酸性土が苦手な植物には向きません。改良用土として使うにとどめましょう。

------------------------------------------------------------

鹿沼土をネット検索すると、ヒットするサイトはたくさんありますが、どれに似たような文章で、面白みに掛けました。鹿沼から水戸あたりに積もったのが鹿沼土ということで、広く産出しているようですね。

今までの経験から、日本桜草に鹿沼土(酸性)は良く無いと感じています。自生していた場所は清流なので、通気性と排水性は、軽石や桐生石などにすべきだと思います。2008年12月の植え替えには、鹿沼土は使わないつもり。

2008年12月23日

十和田砂

十和田砂.2

十和田砂

ひゅうが土

日向土=日向砂

バーク堆肥協会

赤玉土

鹿沼土

浅間砂

日光砂

蝦夷砂

富士砂

軽石

真砂土

腐葉土

ピートモス

人工用土

パーライト

バーミキュライト

くん炭

桐生砂

十和田水砂(とわだすな)

十和田湖が生んだ天然軽石

青森県「十和田湖」で産出した良質の軽石で、多孔質で柔らかい。

十和田砂 八甲田山の噴出物。蝦夷砂に似た性質。

通水・保水性に優れ凍害にも強い園芸用土。

排水性と保水性・保肥性の良い軽石の十和田水砂。

移植するとき細かい根まで切れずにごそっと掘り採れる。

移植ゴテを入れるといつでもスッとさせる。

--------------------------------------------------------------------

十和田水砂は排水性と保水性・保肥性がすこぶる良く、普通の土地の花壇ならば、よほどの乾燥が続かない限り10—20日は散水不要と見ます。肥料の持続性も良いです。

--------------------------------------------------------------------

十和田水砂は十和田湖産の軽石を直径7、8ミリ程度につぶした砕石で排水・保水性に優れている。一度水やりすると、旅行などで2、3週間程度留守にしても問題がないという。また泥はねが少ないので、草花をきれいな状態に保つことができる。草花を移動する際にも根を傷めにくい。

--------------------------------------------------------------------

蝦夷砂と十和田砂がいわゆる天然そのままのものを水洗いしある程度乾燥させたもの。と言ってもこれらもほぼ無菌だろう。

角が取れて丸くなっている十和田水砂の方が、根に優しいかなぁ〜というただ単純な思い込み。

--------------------------------------------------------------------

水はけ・通気が良い事はもちろんですが、

水もちも良くなければ、すぐに乾燥してしまいます。

前途の相反する条件を、容易にバランスよく保ってくれるのが「十和田水砂」です。

この材料は“天然の土壌改良材”ですから、

透水・保水・排水、つまり通気性に優れ無菌で雑草の種を含まず安心してご使用頂けます。

http://www.keiseki.com/towadasuna.htm

http://www.keiseki.com/pinfo.html

--------------------------------------------------------------------

十和田水砂のオススメのポイント

●十和田湖に近い岩山から採取した軽石を砕き、ピートモスを混ぜる。

●岩からできたので「雑草の種子」は全く混入していない。

●軽石+ピートモスにより、保水性は非常によい。

●土のように固まることがない。これにより雑草取り、植え替えなど格段に効率UP!

●雨降り、散水時でも泥汚れがない、草花の汚れもない。

--------------------------------------------------------------------

十和田砂=十和田水砂?

Google検索 十和田砂=135000件

Google検索 十和田水砂=109000件

でも、ほんとが「十和田」に係っており、意味ないみたい。

買ったけど、今回使わず仕舞い。次回は使うぞ。。゚(●'ω'o)゚。

(十和田砂と十和田水砂を語る十和田砂.2はこちら。)

2008年12月19日

日向土=日向砂

十和田砂.2

十和田砂

ひゅうが土

日向土=日向砂

バーク堆肥協会

赤玉土

鹿沼土

浅間砂

日光砂

蝦夷砂

富士砂

軽石

真砂土

腐葉土

ピートモス

人工用土

パーライト

バーミキュライト

くん炭

桐生砂

日向土=日向砂

『日向かる石 無菌軽石』と書かれてますね。

↓よく分りませんが、日向土だそうです。

日向土を入れたわけは最近高温多湿の夏が多く、赤玉土と腐葉土だけでは根が腐ることがあったので排水性を増すために入れています。ただし日向土は高価なので硬質鹿沼土に変えても良いようです。

-----------------------------------------------------------

シラス?・・・試料「日向砂」

日向砂の粒はは硬かった。

ほとんどガラス質の粉、白い。

-----------------------------------------------------------

日向砂 砂としては軟質。山野草向き。

http://www.hanaippai.com/green/07.php

-----------------------------------------------------------

日向土

黄色~茶色の硬くて比重の軽い用土で、水はけと通気性に優れています。

改良用土としても用いられます。

-----------------------------------------------------------

日向土はめちゃ排水が良いですよ。乾きすぎるくらい。

保水効果の赤玉土を入れ、植え詰まり防止のバーミキュライト、

この3種類の土を同割で使っています。

今は、有機質(腐葉土・ピートモスなど)は使わなくなりました。

-----------------------------------------------------------

西日本(中国地方)では、日向、霧島ボラです。

どちらも中国地方にはない火山灰質の団粒で、

特に日向は、軽い・潰れない・弱酸性 と園芸用土として優れています。

ボラも硬くて潰れず良い砂なんですが、

少し重いので一年のうちには詰まってきます。でも、安いのが魅力。工夫次第です。

http://blog.goo.ne.jp/cleclema/e/d0e0f99527141d61ac07298d6d09204d

↑

(日向、霧島ボラ、完璧に分けてますね!)

-----------------------------------------------------------

山草の土の水はけを良くするのに向く「ひゅうが土」。 特に山草類の用土には欠かせません。 硬質で、吸水力が少なく鹿沼土に混ぜて水はけの良い用土を作るのに重宝します。

↑

(「ひゅうが土」は商品名ですよね。中味は日向、霧島ボラ? かたかな表記なんて怪しく変な話しです。)

-----------------------------------------------------------

日向土◆

ボラ土、日向砂とも呼ばれる。宮崎県の大地の下層にある黄褐色の軽石。

通気性が非常によく、保水性もある。

http://www6.airnet.ne.jp/zoo/lav/g_soil.html

-----------------------------------------------------------

軽石 火山性の多孔質の石です。通気性、排水性に優れ、肥料などを良く吸着します。

ちなみに蝦夷砂や、日向砂も軽石の一種。

軽石は小粒の粒が大きすぎ細粒が無いので、一般的に小粒として使うなら、

蝦夷砂や日向砂の細粒を使うのが良いのかもしれない(私見)

http://homepage2.nifty.com/PlantMemo/tuchi.html

↑

(私見は大いに結構。私見であるべきなのに、なんでだろ。)

-----------------------------------------------------------

日向砂 鹿児島県の桜島からの噴出物はシラスといって完全な軽石の粒状物。厚い層となっており、保水力は良いが肥料の吸着力が悪く、シラス地帯は作物や樹木の生育が悪い。大雨で流れ出すため被害が多く、この軽石砂の園芸用途は少ない。シャボテンを植えるには良いが、植えかえの時は鉢を壊さねばならないし、追肥や施肥を要する。

日向砂は霧島火山群の噴出した火山れきで、宮崎県の都城地方にあり、所によって硬軟があるが、鹿沼土とシラスの軽石砂の中間の性質を持っている。粒の大きさを選別して売られているので、鹿沼や桐生のようにふるい分ける必要はない。東洋蘭の栽培には欠かせない。遠い産地なので値段はちょっと高くつく。一度使ったのを軽く焼いてからまった根を灰にすると再使用ができる。浅間砂の中にも同質の軽石砂があるが、これは丁寧に表面の微粒を洗い落とすことが必要。

http://chuo-print.com/engei/kiji/en117.html

↑

(桜島のシラスと霧島火山群日向砂。完全な軽石の粒状物と火山れきとまで説明しており、完璧に分けてますね!)

(「ひゅうが」は良いそうですが、中味はどうなっているのでしょう?)

-----------------------------------------------------------

軽石

宮崎県などから産出する日向砂を代表とする火山性の軽石の一種で、肥料持ちは少ないが通気性は大変良く、使い方次第で様々な役割をします。赤玉土などに混入して通気性を良くするために使用する。大粒・中粒・小粒と選別されて販売されているので大粒は鉢底に敷き水はけを良くし根腐れを防ぐため、中粒・小粒は用土に混合して使う。

関西地方などの夏季高温多湿の気候になる地域では、軽石の分量を多くすると鉢内部の空気の流通や保持、また鉢内部の温度の低下が可能になり植物の健康の役に立ち、有用なバクテリアなどを土中に繁殖させるのにも優れている。

軽石には産出地の名前から「浅間砂」「日向砂」「富士砂」などがある。クリスマスローズ用の用土としての使用には1割から2割程度。

http://www.wakaizumi-farm.com/tuti-hati-hiriyou.html

-----------------------------------------------------------

日向土 通気性:◎ 保水性:○ 保肥力:○

宮崎県の台地から産出する火山礫質用土で、ボラ土、日向砂ともいいます。多孔質で通気性、排水性が非常によく、保水性にも富んでいることから、ラン類や山野草の栽培に使われます。性質は鹿沼土に似ていますが、粒が硬質でつぶれません、これによく似たものが北海道の蝦夷砂があります。

-----------------------------------------------------------

日向土

宮崎県日向地方から産出される多孔質で軽量な園芸用軽石で、火山性礫質用土です。

霧島山の噴出物で、ぼら土とも呼ばれています。

雑菌が少なく、土壌pH(水素イオン濃度)は弱酸性(pH5〜6)。

粒が硬く崩れにくい土です。

通気性や排水性に富み、保水性もありますが、鹿沼土や赤玉土に比べると水持ちは劣ります。

軽石の一種だそうですが、水に浮いてこないで沈む軽石なので、細粒などを培養土に混ぜても水やりで浮いてくることがありません。

-----------------------------------------------------------

日向石(Hyugaishi)

「ぼら土」とも言われ、宮崎県南部地方から産出される軽石で、鹿沼土より硬く一般の軽石より柔らかい。他の用土に混ぜ合わせて使用します。「ぼら土」とも呼ばれている。

-----------------------------------------------------------

軽石よりやわらかく、鹿沼土より固い。

-----------------------------------------------------------

日向土 通気性:◎ 保水性:○ 保肥力:○

宮崎県の台地から産出する火山礫質用土で、ボラ土、日向砂ともいいます。多孔質で通気性、排水性が非常によく、保水性にも富んでいることから、ラン類や山野草の栽培に使われます。性質は鹿沼土に似ていますが、粒が硬質でつぶれません、これによく似たものが北海道の蝦夷砂があります。

-----------------------------------------------------------

宮崎県日向地方で採取される多孔質軽石。通気性、排水性に富みオモト、東洋蘭等に最適です。鉢底石としてもご利用いただけます。

-----------------------------------------------------------

■ 商品説明 ■

微細な孔が大変多く 水に沈む軽石 単粒なのに 団粒構造の働きをし 通気性・保水性・保肥性に富み 鹿沼土より硬く 軽石より軟らい4

日向土(弱酸性〜中性)

宮崎県日向地方から産出される多孔質で軽量の呼ばれ土壌の排水性を高める園芸用土です。一見は鹿沼土ににていますが、高温殺菌処理を施された軽石です。東洋ラン,盆栽,オモト,観棕竹の用土のほか,一般鉢物や山草栽培用土に配合して使う。

◆長所

培養土に混合することで排水性の高い用土を作ることができます。 鹿沼土より型崩れがないので、植え替えを嫌う植物や頻繁に植え替えのいらない品種に向いています。また、鉢の表土の飾り砂として用いることができます。挿し木の床土としても最適です。

◆短所

あくまでも添加する用土ですので多用すると植物が安定し難い用土になります。 また、乾燥が早いので水やりを頻繁に行わなければなりません。

排水・保水・通気性が極めて良好で、無菌・無肥料ですので挿し木、鉢づくりに最適です。用途

さつき・しゃくなげ・椿・寒蘭・おもと・東洋蘭・洋蘭・松柏類・サボテン・菊・山草・観葉植物・多肉植物・観音竹・えびね・草花等の鉢植及び挿し木ならびに土壌改良剤。

日向土 九州ではどこででも売られていますが、他の地域では見かけないという噂も……。ぼら土とも呼ばれるようです。水はけ抜群の優れもの。乾燥を好むハーブには最適の軽い素材です

日向土と日向かる石(日向軽石)は同一です。「土」と表現されているものの、あれは軽石です。「土」と表記するのはあくまで園芸的表現なのでしょう。

日向土

宮崎県日向地方から産出される多孔質で軽量な園芸用軽石で、火山性礫質用土です。霧島山の噴出物で、ぼら土とも呼ばれています。

雑菌が少なく、土壌pH(水素イオン濃度)は弱酸性(pH5〜6)であり、粒が硬く崩れにくい土です。また、粒の大きさをふるい分け,選別して袋詰めで売られているので、ふるい分けする必要がありません。

通気性や排水性に富み、保水性もありますが、鹿沼土や赤玉土に比べると水持ちは劣ります。軽石の一種だそうですが、水に浮いてこないで沈む軽石なので、細粒などを培養土に混ぜても水やりで浮いてくることがありません。

鹿沼土より粒が崩れることがないので、植替えを嫌う植物やあまり植替えのいらない植物に向いています。また、軽く焼くなど高温殺菌処理をして、再利用することもできますし、大粒のものは鉢底のゴロ土としても利用できます。

日向土の粒は、一粒一粒に微細な穴が開いていて、水に沈む特性があり、微塵や粉も少なく、無菌,無肥料の土で、病害虫の発生も少ないので、コンテナ栽培に初心者でも安心して使える園芸用土です。

◆ 水洗いして微塵を取り去った日向土。

◆ 蒸れに弱い山野草や高山植物などに適した、排水性の高い土。

◆ あくまでも山野草・高山植物の基本用土ですので、植物の自生地の環境などによって、他の用土(軽石、各種砂、腐葉土)などを足してお使いください。

宮崎県近辺で採掘される軽石。別名ぼら土。

洋ラン等の用土に使用します。通気性と若干の保水力を持っています。

鉢底ゴロ土としてもお使いいただけます

(日向土とぼら土は、産地が違うようです。それを指摘した記述は、ネット上でも少ないのですが。私のような性格のご仁も居られるようで、記したサイトもありました。)

【日向土】永田農法に最適な土は何ですか?

Q. 永田農法に最適な土は何ですか?

A. 日向土です。赤玉土でも可能ですが、私は日向土をプッシュしています。赤玉土は粘質化したり、そもそも連作ができないケースもあります。その点、土とはいっても実際は軽石の一種である日向土は水洗いと天日干しでリユース可能になります。1クールのみの使用でしたら値段的に安い赤玉土に軍配が上がりますが、再利用することが前提なら迷わず日向土を選ぶべきではないでしょうか。

日向土は下に述べるように優れた用土ですが、関東地方では日向土(ボラ土)が高価ですので、実際には赤玉土

主体の用土が多用されています。普通にはこの用土でも問題はありません。

解説

------------------------------------------------------------------------------------------

関東地方では日向土用土は使えませんが、参考までに日向土用土の良さを述べます。

多くの栽培家の検討で、日向土用土の方が根の伸びがよいことが分かっています。また、ツバキは鉢の外壁に根

が付く状態にならないと蕾が付かない性質があります。

しかし赤玉土主体の用土では、この状態で土が目詰まりとなっており水の沁み込みが悪くなっていることが多いの

ですが、日向土主体の用土では根が一杯の状態でも水の沁み込みが良好に保たれます。

同様に、日向土は水排けがよいので、成木では赤玉土用土では2〜3年に一度の植え替えが必要ですが、日向

土用土では3〜4年に一度でもよいようです。

日向土用土では鉢の乾いた状態を判断し難い欠点があり、初心者は注意が必要です。

多くの園芸植物で共通するように、ツバキも根に適度に湿った空気が接触する状態を好みます。

用土は水遣りをした後で余分な水はなるべく早く排水されることが望ましいのです。用土はこの植物のほしい条件

を整えるもので、一般にはツバキには微酸性で水はけのよい用土とかかれます、この点からも日向土が優れています。

赤玉土用土ではこの点に留意して、水はけのために鹿沼土やバークを加えます。また、管理では鉢土が乾いていな

い場ときには、水遣りを控える管理をします。

ツバキの鉢植えでは、底穴にアミを置き、鉢の底に水抜きのゴロ土を敷きます。

ゴロ土としては赤玉土の中・大粒がよく使われますが、私は中粒の軽石を用意して置き、ゴロ土専用としています。

いくつかの鉢を持つ場合には用土が異なると、鉢ごとに水遣りを加減しなけらばなりませんので、用土を統一した方

が管理が楽です。

ツバキは異土を嫌うといわれ、赤玉土に植えられている苗を購入し、日向土主体の用土に切り替えた場合には、一度

苗の根をバケツなどに水を汲みで浸して古い用土を根洗いしてから植えなおすことがよいとされています。日向土主体

の苗を赤玉土主体の用土に替える場合にも同様に根洗いをします。

ツバキの栽培用の鉢は基本的には駄温鉢の深鉢ですが、最近ではプラ鉢を使う人が多くなりました。どちらの鉢でも

問題はありません。

素焼鉢は乾燥し過ぎます、また上釉の掛かった化粧鉢は水はけが悪いので注意が必要です。

ノウハウ

-------------------------------------------------------------------------------------------

大粒の日向土で植える

普通は、小粒・中粒の日向土・赤玉土が使われますが、大粒の日向土主体で植え込む方法が研究されています。

この方法は、「栽培のノウハウ」のページに詳細に紹介されていますが、要約や以下のものです。

まずヤシガラチップを極く少量混ぜた日向大粒で根の間に隙間が残らないように埋めます。

次に日向大粒の間にできる隙間を埋めるために、日向土と桐生土の細粒砂を混ぜた用土を少量置き、散水口の如露

の部分を使って勢いよく水を出して、細かい砂を流し込み、植土を安定させる。

鉢の中ほど以下にある隙間は、栽培上何の障害がないので、細かい砂は余り下の方に行かないように気を付ける。

ヤシガラチップは底の方は少なめに、上部の根のある辺りは大目にと少し加減してもよいでしょう。

最後に極少量のヤシガラチップを糸状に砕いてパラパラと撒き、さらに赤玉土中粒を表面の半分が隠れるほど撒き、水

で押さえる。

濡れた赤玉土の半分ほどは指先でポロポロと潰しておきます。赤玉土は椿の根が肥料分を吸収するのを助ける。

赤玉土とヤシガラの2つの植材は鉢の表面でからまり、通水性の良い皮膜の層を作り、乾燥防止と、鉢の上面を滑らか

にして、手荒く散水しても、土が動かないようにする役目も果たす。

日向砂大粒 2,000ml

ヤシガラチップ(Mサイズ) 50〜100ml (水やり回数の多少で加減する)

日向・桐生細粒混合砂 200ml

糸状ヤシガラチップ(鉢土覆用) 100ml

赤玉土中粒 ( 〃 ) 200ml

-------------------------------------------------------------------------------------------http://www.geocities.jp/jpnkcs/Saibai/guide_1.html

日向土(ひゅうがつち)を使ってみたら意外と良かった♪ 「ベランダガーデン(14790)」

[ 園芸・ガーデニング ]

ゴロ土って何を使っていますか?

以前は赤玉土の「大粒」、その次は「鉢底石」と使ってみて今回は「日向土」にしてます。

「日向土」とは別名「ぼら土」。「ひゅうが土」で検索しないとヒットしないshopもありますね

大粒は、万年青の植え替えと園芸全般のゴロ土に。

18リットル入りを買ったので鉢底石を買うより安価。

ガーデニング人気blogランキングを覗いてみませんか、たくさんの方のブログがとっても参考になってます

細粒は、万年青やペチュニア・ギボウシ(ホスタ)の鉢植えやプランターに普通の培養土や「赤玉土と腐葉土ブレンド」にコレを混ぜて使ってるけど適度に空気の流れができていい感じで育っています。

九州・宮崎地方で採れる軽石の一種だそうですが、水に浮いてきませんから

「細粒」は他用土とブレンドしても水遣りの度に軽石だけが浮き上がってくることはないように実際に使ってみて感じてます。

「細粒」については別途「ひゅうが土・その2」で、もう少し詳しく紹介していますので

興味のある方はそちらを呼んでみてください

↓粒の大きさによって袋の色が違うんですね

プランターや鉢植えの一番底に入れる大きめ土をゴロ土と言いますが、

赤玉土は水分を含むと柔らかくなり粒が崩れやすい

鉢底石はまさしく鉢底専用の軽石やゼオライトを入れ、

根腐れ防止剤の役目を果たしているそうです。

<「ひゅうが土・大粒」のパッケージにある製品説明を記載します>

洋蘭、寒蘭、東洋蘭、オモト、鉢底ゴロ石。

シンビジューム、デンドロビューム、胡蝶蘭など洋蘭全般、寒蘭オ、

モトなど古典植物全般及び鉢底のゴロ石用

植物全般に使える「園芸用軽石」です。

鉢やプランター栽培では花壇と比べて水遣りが頻繁なのでよほど吟味しないと

土が崩れて隙間ない「息苦しい土なってしまいます。

ひゅうが土の特徴は

・鹿沼土より固く、軽石より柔らかい

・くずれにくい

・根ぐされの原因となるミジンや粉が少ない

しかも無菌・無肥料の土なので、病害虫発生の心配も少ない

ひゅうが土は容器栽培に初心者でも安心して使える園芸用土・・・・だそうです。

水に沈む軽石

ひゅうが土は宮崎県南部産。軽石の一種といっても水に沈む特性があります

それは土の一粒一粒(単粒)に土そのものの中を水が通っていく微細な穴が開いているからです。

単粒なのに団粒の働き

ひゅうが土はその穴に十分な水や養分、空気を保つ事ができます

つまりひゅうが土は単粒構造でありながら団粒構造の働きをしてしまうとても優れた

ちょっとユニークな土なのです。

植物の生育には土の酸度によっていろいろ違ってきますが、この土はほぼ中性(微酸性・約PH6)で使い勝手がよく、あらゆる植物に幅広く使えるのも魅力です。http://plaza.rakuten.co.jp/nanndakannda/diary/200707020000/

◆日向土◆

ボラ土、日向砂とも呼ばれる。宮崎県の大地の下層にある黄褐色の軽石。

通気性が非常によく、保水性もある。

■日向土

宮崎県の大地から産出される火山礫質用土です。ボラ土ともよばれています。多孔質で通気性、排水性に富んでいます。ランや山野草の栽培にも使用されます。大粒のものは鉢底石として使用されます。

また永田先生が推奨する「日向土」は、「土」といっても実際には、火山岩の細か砕かれたもので、いわば、軽石の小粒です。当然、

これも砂のように水はけがいいのですが、ポイントは、全体としては、さらっと液体肥料が流れ落ちる代わりに、日向土は、一粒一粒の中に実は小さな穴があいていてこれが液肥をしばらく保持する働きを持っているのです。一般的に野菜栽培には「水はけが良いけど、水もちも良い土」が理想ですが、まさに、こうした構造のことです。農業が専門の方なので、私などが話すまでもありませんが、普通の畑では、「団粒構造の土」が求められますよね。これも小さな土の粒が集まって、その中に水を保持する構造をもったものです。私は川砂を試したことがないので、確かなことは言えませんがそういう観点からすると、純粋な砂だけ100%では、保水力があまりにもなさ過ぎる気もします。もし、乾きすぎるようでしたら、少し赤玉土を足すなどの工夫をされてはいかがでしょうか。表面にくん炭や敷き藁などでマルチングしてあげるのも良いでしょう。

軽石(パミス)(通気性○ 保水性△)

鹿児島県の桜島付近で取れる白い石です。多孔質で多少の保水性があり、通気性はきわめて良好です。通気性を好むラン類の用土に使われるほか、鉢底にひゴロ石にも適しています。また、5㎜以下の軽石(パミス)を、腐葉土やバーク堆肥などと混ぜ合わすことによって、プランターや鉢植えの植え付け用土にも使われます。

日向土・ボラ土(通気性○ 保水性△)

宮崎県都城市の付近で産出する黒っぽい軽石です。パミスと使用方法は同じです。日向土もボラ土も呼び名が違うだけで同じものです。(ボラ土を乾燥させたもの=日向土)四国では、乾燥させた日向土という呼び名で通ってます。http://kanea.jp/know/column/01.html

軽石(パミス)(通気性○ 保水性△)

鹿児島県の桜島付近で取れる白い石です。多孔質で多少の保水性があり、通気性はきわめて良好です。通気性を好むラン類の用土に使われるほか、鉢底にひゴロ石にも適しています。また、5㎜以下の軽石(パミス)を、腐葉土やバーク堆肥などと混ぜ合わすことによって、プランターや鉢植えの植え付け用土にも使われます。

桐生砂(通気性○ 保水性△)

群馬県桐生市の付近で産出する、風化の進んだ火山砂礫です。砂礫としては保水性が良いのが特徴で、東洋ランやオモトなどの用土に適してます。桐生砂は火山性砂で通気性、保水性に優れ、園芸砂として幅広くご使用いただけます。 園芸用土 カトレア、シンピジューム、パフィオなどの洋ラン植物の植え替え植付けにどうぞ。

桐生砂 産地は群馬県桐生市周辺 富士砂よりもやや風化が進んだ火山砂礫。保水性が良くコケの用土にも適しています。粒の細かいものは化粧砂に利用できます。

-----------------------------------------------------------

日向土・ボラ土(通気性○ 保水性△)

宮崎県都城市の付近で産出する黒っぽい軽石です。パミスと使用方法は同じです。日向土もボラ土も呼び名が違うだけで同じものです。(ボラ土を乾燥させたもの=日向土)四国では、乾燥させた日向土という呼び名で通ってます。

http://www.pc-jp.com/kanea/sandt1.html

↑

(日向土とボラ土は違うと思う。黒っぽい軽石でOK?)

-----------------------------------------------------------

日向土 (ひゅうがつち)

(1) 宮崎県の日向地方、霧島山系で産出される火山性砂礫。

多孔質で軽く言うなれば軽石。色はベージュ色に近い。

軽くて崩れにくく通気性が非常によいですが多少水もちが悪く乾きやすい。

逆に水はけや乾燥気味を好む植物には適しているともいえる。

粒の大きさによって大・中・小と分けて市販されています。

大粒のものは鉢の底に入れる鉢底石として利用できます

水はけをよくするために他の土と混ぜて使うことが多い。

日向砂、ボラ土の名前で市販されているものもある

http://yasashi.info/cgi-bin/dictionary/html/tdv249.html

-----------------------------------------------------------

乾燥日向軽石

宮崎県で産出され、日向土とも呼ばれる火山性の軽石を乾燥させたもので軽量です。

粒が硬く崩れにくい土で、弱酸性で雑菌が少なく、根腐れ防止効果もあります。

日向土

宮城県日向地方で産出される火山灰土で、通気性がよい。

軽石を高温300度で乾燥滅菌したものでラン類、山野草、盆栽に用いられる。

-----------------------------------------------------------

日向土に種を蒔いた「春菊」は発芽したものの全滅。

日向土(小)では粒が大きすぎて芽が踏ん張れないらしく

日向土(細)を探すがどこにも売ってない。

日向土ONLYでやりたかったけど予定変更!

普通の土と日向土のブレンドで再チャレンジ。

-----------------------------------------------------------

すると日向土の細粒が見つかりました。今までの小小粒よりも小さい粒です。

-----------------------------------------------------------

やっぱり水捌けの問題が気になるので

日向土を少し(赤玉土2:日向土1くらい)混ぜてみました。

それにしたって、日向土ってなかなか売ってない。

今回使ったのは、実家の近くに新しく出来た

大型ホームセンターにて購入。でも一種類しかなかったし。

多分中粒くらいなのかな、コレ。

-----------------------------------------------------------

日向土=日向砂

説明文は、何処も似たようなモノばかりでしたが、一部には桜島と霧島をしっかり分けて捉えておられる方も居て、大切なことだと感じました。

「ひゅうが」という商品名は販売していますが、日向土=日向砂とは厳密には『霧島山の噴出物で、ぼら土』のこと。そこをちゃんとしているのか、気になります。産地を気にしていますが、「ひゅうが」より値段が安い産地不明の『軽石』を使う予定。

2008年12月19日

浅間砂

十和田砂.2

十和田砂

ひゅうが土

日向土=日向砂

バーク堆肥協会

赤玉土

鹿沼土

浅間砂

日光砂

蝦夷砂

富士砂

軽石

真砂土

腐葉土

ピートモス

人工用土

パーライト

バーミキュライト

くん炭

桐生砂

浅間砂

------------------------------------------------------------

富士砂と浅間砂──排水力は最も良い

浅間砂(浅間山の火山砂礫)。桐生砂(鹿沼土の下層から取れる鉄分を多く含んだ砂)

浅間砂にふくまれている成分、特にミネラル成分が霊芝の育成中、霊芝に自然吸収される。

------------------------------------------------------------

富士砂と浅間砂。

この2つは熔岩の粒状のもので、硬く多孔質で、粗い角がある。湿ると黒くなるが乾いている時は灰色か赤褐色である。保水力は良い。が、斜面は乾きやすい。排水力は最も良く余分な水は流れてしまうので、過湿による根腐れは少ない。挿し木用に使う時は穂の下端を傷めやすい。

------------------------------------------------------------

富士砂と浅間砂。この2つは熔岩の粒状のもので、硬く多孔質で、粗い角がある。湿ると黒くなるが乾いている時は灰色か赤褐色である。前記の火山性砂と同様に保水力は良い。が、斜面は乾きやすい。

http://chuo-print.com/engei/kiji/en118.html

------------------------------------------------------------

■山砂(やまずな)

火山性の天然の砂のこと。「富士砂」「桐生砂」

「浅間砂」などの名称で市販されています。通気性

を良くするために用土に混ぜて使用しますが、川砂

に比べると水分や肥料分を保つ性質が高いので、

単独でも、東洋ラン・万年青(オモト)や山野草の

栽培に使用されます。

------------------------------------------------------------

土の種類 水もち 水はけ 特徴

富士砂 △ ○ 多孔質なので、水、空気をよく含んでくれる。

浅間砂 △ ○ 富士砂と同じ役割を果す。五葉松によい。

------------------------------------------------------------

富士砂・桐生砂・浅間砂などの山砂だったらよく育つ、

------------------------------------------------------------

山砂

火山砂礫で、堆積して風化されたものにボラ土(南九州)、桐生砂(桐生市)などがあります。

黒色で比重が大きい火山砂礫で、風化されず山肌に堆積したものに富士砂、浅間砂などがあります。

風化されたものは保水性、保肥性があります。

山砂は東洋ラン、オモト、山野草の用土として使われます。

ボラ土、桐生砂、富士砂、浅間砂、日向土など

------------------------------------------------------------

山砂

山で取れる砂で排水性、保水性、通気性に優れている。採取地域によって富士砂(富士山周辺の黒色火山砂礫)。浅間砂(浅間山の火山砂礫)。桐生砂(鹿沼土の下層から取れる鉄分を多く含んだ砂)。日向土(宮崎県の台地下層土で軽石細粒)。真砂土(花崗岩地帯の山土)。

------------------------------------------------------------

火山性の天然の砂。

「富士砂」「桐生砂」「浅間砂」。

通気性を良くするために用土に混ぜて使用。

砂に比べると水分や肥料分を保つ性質が高く、単独で山野草の栽培にも使われる。

------------------------------------------------------------

山で取れる砂で排水性、保水性、通気性に優れている。 (富士砂 浅間砂 桐生砂等)

------------------------------------------------------------

富士砂みたいなものかしら。使わないからパス。

2008年12月19日

日光砂

十和田砂.2

十和田砂

ひゅうが土

日向土=日向砂

バーク堆肥協会

赤玉土

鹿沼土

浅間砂

初日光砂

日光砂

蝦夷砂

富士砂

軽石

真砂土

腐葉土

ピートモス

人工用土

パーライト

バーミキュライト

くん炭

桐生砂

日光砂

鹿沼土で最も硬い超硬質(超硬質鹿沼土)が日光砂です。 PHは6.5です。

特長=超硬質にて通気性、排水性に富む。

硬質鹿沼土よりも硬く、玉が崩れにくいので長持ちします。 指で玉を触って頂けると違いが分かります。

鹿沼土は、冬の凍結なんかで崩れることが多く、グズグズになり、毎年植え替えてあげる必要があります。

日光砂は、凍結にも耐え、崩れが少ないので数年植え替えを放置することが出来ます。

---------------------------------------------------------

何故に日光砂かと言えば、鹿沼土を多く使うと冬に起きる凍結などで、土粒が崩れてしまい、微塵状態になり、水はけが極端に悪くなり、根の呼吸が妨げられることになる事も多いので、その一枚上手を行く硬さを兼ね持ち、比較的崩れる率が少ない日光砂(超硬質鹿沼土)を使用した。

---------------------------------------------------------

鹿沼土

軟質系と硬質系があり、一番硬い硬質系を日光砂と言います。

日光砂

鹿沼土は鹿沼市と日光市の境で、採集される硬質鹿沼土よりさらに硬いため型崩れしにくい。流通量が少なくやや高価である。

日光砂(超硬質鹿沼土)

硬質鹿沼土(日光砂)鹿沼土と桐生砂の間の層にあり、鹿沼土より崩れにくく扱い安い。入手しやすくもっとよく使われる

↑

(鹿沼土〜日光砂〜桐生砂なのね。)

日光砂

良質の鹿沼土を天日干しし、乾燥ふるいとうしして選別したものです。

特に日光砂は、鹿沼の地層の最上部分だけを、 使い選別してあるので、型崩れがほとんどありません。

↑

(なんか違うような)

2008年12月19日

蝦夷砂

十和田砂.2

十和田砂

ひゅうが土

日向土=日向砂

バーク堆肥協会

赤玉土

鹿沼土

浅間砂

日光砂

蝦夷砂

富士砂

軽石

真砂土

腐葉土

ピートモス

人工用土

パーライト

バーミキュライト

くん炭

桐生砂

蝦夷砂(Ezosuna)

-----------------------------------------------------------

蝦夷砂(樽前土) 樽前山の噴出物。多孔質で保水性、通気性に優れている。

-----------------------------------------------------------

北海道、日高地方地方産出の軽石で、多孔質。吸、排水性に優れた用土です。

北海道日高地方地方から産出される軽石のこと。「日高砂」とも呼ばれている。

-----------------------------------------------------------

多孔性で、保水、 排水、通気性に優れ、

微酸性(PH約6.2)無菌ですので各植物の発根、発育が極めて良好です。

-----------------------------------------------------------

海道の火山噴出物で、鹿沼土に比べ崩れにくいのが特徴です。

園芸店に出回っていることが少ないため、手に入れにくいのが難点。

-----------------------------------------------------------

多硬質吸水性が良く、水洗いが可能。再利用できる。

北海道、日高地方地方産出の軽石で、多孔質、吸・排水性に優れた用土。

劣化がほとんど無く、弱酸性。

-----------------------------------------------------------

赤玉土と日高砂(蝦夷砂)が6割に対してバーク系堆肥が3割、そして燻炭が1割の割合で混合し、大粒画分を下部、微粉画分を上に乗せて、種を植えます。しかし、近くのホームセンターで日高砂が手に入らなかったので、今回は桐生砂で代用です(^^;

-----------------------------------------------------------

鹿沼土:風化(腐朽)の進んだ軽石のことで、北海道では樽前山火山灰d層がこれに近いものです。北海道の火山性土(特に、粗粒火山性土あるいは火山放出物未熟土などと呼ばれる土壌)の表土〜心土にある軽石は、渡島(駒ヶ岳)、石狩・胆振・日高(支笏、恵庭岳、樽前山、有珠山)、根釧(摩周岳、カムイヌプリ岳)管内などに堆積年代が異なる新旧の各種軽石が見られますが、鹿沼土程には風化が進んでいない(潰れにくい)ものが多いようです。

軽石:さきに述べたとおり、道内各地に様々な軽石があります。例えば、駒ヶ岳、樽前山、有珠山、支笏、恵庭岳、カムイヌプリ岳等の火山から噴出したものが良く知られています。

http://www.agri.pref.hokkaido.jp/center/seika/soilqa/q15.htm

↑

(蝦夷砂の説明では、このサイトが一番シックリきました。火山性の砂礫は、噴火した場所と年代で地質が違うのですから、同じな分けはないんですよね。)

-----------------------------------------------------------

興味が湧いたけど、売ってないのでパス。

2008年12月19日

富士砂

十和田砂.2

十和田砂

ひゅうが土

日向土=日向砂

バーク堆肥協会

赤玉土

鹿沼土

浅間砂

日光砂

蝦夷砂

富士砂

軽石

真砂土

腐葉土

ピートモス

人工用土

パーライト

バーミキュライト

くん炭

桐生砂

富士砂

桐生砂の最後の方で、富士砂のことも書いたので、ご覧下さい。

ネット検索すると魚を飼う水槽(アクアリューム)の底石に使われることが多いようですね。

富士砂と浅間砂は、似たような物なんですね。

富士山周辺の黒色火山砂礫。

富士山の火山灰。比較的比重が重たいので鉢の表土に化粧砂として最適です。

他の用土と混合してご使用できます。 盆栽、山野草に最適です。

富士砂と浅間砂。この2つは熔岩の粒状のもので、硬く多孔質で、粗い角がある。

湿ると黒くなるが乾いている時は灰色か赤褐色である。保水力は良いが、乾きやすい。

http://chuo-print.com/engei/kiji/en118.html

------------------------------------------------------------

■山砂(やまずな)

火山性の天然の砂のこと。

「富士砂」「桐生砂」「浅間砂」などの名称で市販されています。

通気性を良くするために用土に混ぜて使用しますが、

川砂に比べると水分や肥料分を保つ性質が高いので、

単独でも、東洋ラン・万年青(オモト)や山野草の栽培に使用されます。

------------------------------------------------------------

土の種類 水もち 水はけ 特徴

富士砂 △ ○ 多孔質なので、水、空気をよく含んでくれる。

浅間砂 △ ○ 富士砂と同じ役割を果す。五葉松によい。

------------------------------------------------------------

富士砂・桐生砂・浅間砂などの山砂だったらよく育つ、

------------------------------------------------------------

山砂

火山砂礫で、堆積して風化されたものにボラ土(南九州)、桐生砂(桐生市)などがあります。

黒色で比重が大きい火山砂礫で、風化されず山肌に堆積したものに富士砂、浅間砂などがあります。

風化されたものは保水性、保肥性があります。

------------------------------------------------------------

山砂

山で取れる砂で排水性、保水性、通気性に優れている。

富士砂(富士山周辺の黒色火山砂礫)。

浅間砂(浅間山の火山砂礫)。

桐生砂(鹿沼土の下層から取れる鉄分を多く含んだ砂)。

日向土(宮崎県の台地下層土で軽石細粒)。

真砂土(花崗岩地帯の山土)。

------------------------------------------------------------

山で取れる砂で排水性、保水性、通気性に優れている。

(富士砂 浅間砂 桐生砂等).

用途; 山野草、東洋ラン、おもと、芝目土に使われる。

------------------------------------------------------------

砂礫性の用土

(1)桐生砂(桐生土)……群馬県桐生市付近でとれます。やや風化した火山砂礫で、肥料分に乏しく、保水力があります。しかも通気性、排水性がよいので砂のかわりにつかうこともできます。東洋蘭、オモト、山草などに向いています。

(2)富士砂……黒色の稜角の多い、重い火山砂礫です。通気性、排水性がよい土です。山草栽培にはよく使われます。また、浅間砂もよく似たようなものです。

------------------------------------------------------------

富士山麓の火山灰土

富士山麓の(御殿場産)火山灰土で、山野草、盆栽の用土として配合しお使い頂けます。

------------------------------------------------------------

・富士砂

溶岩を砕いた細かな砂利で富士山のふもとの砂はみんなこれである。

実際販売されている物が富士山のふもとで採取された物かどうかは不明。

園芸の世界では比較的ポピュラーな用土である。

軽石のような多孔質なので水通りや土壌バクテリアの繁殖には良いらしい。

難点は比重が軽く植え込みが難しいのと、粒の角がとがっているので根を傷つけるという点である。

アクアリウム用にはあまり向いていないと思う。

------------------------------------------------------------

山性砂礫で、鉄分を多く含み、稜角の多い黒くて重い土です。

粒には無数の小さな穴が開いているので、

水分を含みやすく、それでいて排水性がよいのが特徴です。

------------------------------------------------------------

大きな粒のものは排水性がよくなりますが、

細かい粒のものは保水性が良すぎて、乾燥を好む植物には向きません。

------------------------------------------------------------

他の用土に混ぜて用土が固まるのを防ぐ効果があります。

通気性や排水性に富み、保水性が良いことから改良用土として利用されます。

また、鉢の表土の化粧砂としても利用されます。

------------------------------------------------------------

富士砂はスコリヤとも呼ばれており、富士山の裾野・御殿場付近に堆積。

------------------------------------------------------------

土壌の排水性を高める働きがあります。

通気性,保水性にも富み、粒子を大きさ別にふるい分けて改良用土としても利用されます。

------------------------------------------------------------

水の通りがよいので、雑菌,バクテリアなどの繁殖を抑え、

水の腐敗を防ぎ、根腐れしにくくなります。

求めるときは穴が多く、軽いもの、また色の黒いものの方が質がよいです。

------------------------------------------------------------

富士山の火山灰を園芸用に加工した用土。富士山の裾野・御殿場付近に堆積しています。

「スコリヤ」とも呼ばれており、土壌の排水性を高めるはたらきがあります。

------------------------------------------------------------

色味は黒赤褐色、多孔質の火山灰が細かくなったもの。

鉄分が多く含まれており、通気性・保水性に富みます。

角ばった粒子を、大きさ別にふるい分けて、ほかの用土に配合して使いられます。

水の通りがよく、雑菌・バクテリアの繁殖を抑えるので、

灌水した水の腐敗を防ぎ、根腐れもしにくくなります。

とくに良質なものは、漆黒(真っ黒)なタイプ。

赤褐色のものが、水はけがそれほどよくありません。

東洋ランやオモトの植え込み用土として用いられる他、一般植物にも広く使われているようです。

------------------------------------------------------------

漆黒の色合いが植え込んだ植物をひきたたせるので、

鉢の表面に置く「化粧砂」としても適しています。

高品質のものを入手したい場合は、黒いものを選びましょう。

------------------------------------------------------------

富士砂 弱酸性〜中性

名前の通り、富士山の火山灰を園芸用に加工したものです。

「スコリヤ」とも呼ばれ土壌の排水性を高める園芸用土です。

黒赤褐色の火山砂礫で,鉄分を多く含む。

角はっており,通気性・保水性に富む。

粒子を大きさ別にふるい分けて使用する。

東洋ラン,盆栽,オモト,観棕竹の用土のほか,一般鉢物や山草栽培用土に配合して使う。

◆長所

赤玉土と混合することで排水性の高い用土を作ることができます。 鹿沼土より型崩れがないので、植え替えを嫌う植物や頻繁に植え替えのいらない品種に向いています。また、鉢の表土の飾り砂として用いることができます。

◆短所

あくまでも添加する用土ですので多用すると植物が安定し難い用土になります。

------------------------------------------------------------

富士山の裾野周辺で 採出される

保水性・排水性の大変良い 多孔質の火山砂礫

特に水を腐敗させない成分を含み 根腐がない

漆黒で 化粧砂としても使用できます

------------------------------------------------------------

富士砂は富士山域の溶岩砂で、硬く重いのが特徴です。

通気性に優れているほか他の用土に混ぜ込んで排水性を高めたり、

色が黒いので草姿の見栄えも良くなります。

桐生砂は、群馬県で産出される火山灰土で、硬く重いのが特徴です。

桐生砂も他の用土に混ぜて保水性や通気性を高める目的で使います。

------------------------------------------------------------

富士砂 多孔質なので、水、空気をよく含んでくれる。

富士砂(熔岩砂)

富士砂は富士山麓の火山灰土で、保水性が良い土のようです。

------------------------------------------------------------

富士山の火山灰を園芸用に加工したもの。鉄分を多く含み通気性・保水性・ 排水性を高めます。

------------------------------------------------------------

気孔部分が多い砂ですので売っているそのままで使うよりも良く水洗いをして気孔部分に入っている土気を取り除いてから使われる方が良いと思っています。

------------------------------------------------------------

富士砂と浅間砂──排水力は最も良い

富士砂と浅間砂。この2つは熔岩の粒状のもので、硬く多孔質で、粗い角がある。湿ると黒くなるが乾いている時は灰色か赤褐色である。前記の火山性砂と同様に保水力は良い。が、斜面は乾きやすい。排水力は最も良く余分な水は流れてしまうので、過湿による根腐れは少ない。挿し木用に使う時は穂の下端を傷めやすいので、挿鉢に浅くこの砂を入れた後、穂を適当の間隔に置き、後から鉢縁近くまで残土を入れ、穂を真っ直になおし、十分灌水する。ツツジ、シャクナゲ等の改植時の根洗は鹿沼土などよりは非常に楽である。追肥や粒状の置き肥で肥料を調節する。いろいろな植物に使う時には鹿沼土と腐土砂を使いわけると便利で、この2つは園芸店で入手しやすい。

岩石の崩壊して粒状砂状になったもの、普通は母岩は花崗岩で、京都の白川砂や近くは大田切川や小田切川の砂でオモトや東洋蘭、山草を作るのに有効な砂であるが、白川砂を除き市販はない。花崗岩系の砂を使う場合は畑土田土赤土を多く交ぜるとコンクリート状に固まることがあるので微粒の土は多く交ぜてはいけない。

次回から前述以外の培養土材料で良く使われるものを書こう。

------------------------------------------------------------

スコリア

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

スコリア

スコリア(scoria)とは、火山噴出物の一種で、塊状で多孔質のもののうち暗色のもの。岩滓(がんさい)ともいう。

主に玄武岩質のマグマが噴火の際に地下深部から上昇し、減圧することによってマグマに溶解していた水などの揮発成分が発泡したため多孔質となったもの。発泡の程度は一般に軽石より悪く、発泡の悪い(孔の少ない)ものは溶岩に移化し明確な区別は決められていない。

スコリアの色は一般に黒色~暗灰色であるが、噴出した時の条件によってはマグマに含まれる鉄分が酸化して酸化鉄となり、紫~赤色となる場合がある。

軽石ほどは鉱物結晶を含まず、おおよそガラス質である。

[編集]スコリアの噴出のしかた

火口から直接、マグマがちぎれたものとして噴出される。

ひとつの火口から大量に放出されるとスコリア丘を形成する。

火山灰や溶岩の破片と一緒に火砕流として流動する。

火砕流のうち特にスコリアを主な構成物質とするものをスコリア流という。

------------------------------------------------------------

富士山の火山灰を園芸用に加工したもの。って、どういう意味なんだろう。気になる。

富士砂が重く、角張っているので、プタンター植えで、しかも持ち歩くこともある私では、根を痛めそうなのでパス。

2008年12月19日

軽石

十和田砂.2

十和田砂

ひゅうが土

日向土=日向砂

バーク堆肥協会

赤玉土

鹿沼土

浅間砂

日光砂

蝦夷砂

富士砂

軽石

真砂土

腐葉土

ピートモス

人工用土

パーライト

バーミキュライト

くん炭

桐生砂

軽石

その名の通り多孔質の非常に軽い石で主に群馬県などで採取される。

吸水性、排水性が高く他の用土に混ぜ合わせて使用します。

---------------------------------------------------------------------------

パミス

灰白色で、多孔質のガーデニング用の軽石です。

多孔質火成岩を粉砕、乾燥、整粒した天然材です。

コンポスト中への混合で、通気、保水、排水性に優れ、保肥力の高い培養土が作れます。

保水性・排水性・保温性を改善するための土壌改良材としても優れています。

植木鉢などの底に敷き、培養土の流亡防止と排水促進に「鉢底石」としても最適です。

国産品(鹿児島産)です。

保水: 水持ちが良く、乾燥し易い土壌に混合すると効果的です。

排水: 細孔は連続気泡で、過剰な水分を容易に排出します。

通気: 根の呼吸作用等によって発生する炭酸ガスを排出し、根のまわりに酸素を供給します。

保温: 気泡には常に水及び空気を保持し、寒暖の変化に伴う土壌温度への影響を緩和します。

団粒防止: 耐圧性があり容易に粉化せず、通気性・通水性を阻害する土壌の団粒を防止します。

微生物固定: 細孔径が微生物の棲息に適し、表面積が大きく通気も良いので、土壌微生物を固定します。

中性: pH7の中性です

---------------------------------------------------------------------------

軽石とは、名前のとおり、水に浮くほど中に空洞が多数あり軽い石である。

軽石の空洞はマグマが大量のガスを含んだまま素早く固まって出来たものである。

表面は適度な硬さの凹凸があるため、かかとなどの角質をこすり落とすのによい。

---------------------------------------------------------------------------

軽石には、従来の火山性のもの以外に、

硬質ウレタンフォームなどで多孔質にした軽石もある。

表面に無数の小さな穴が開いた、固い石。

排水用に鉢底石として用いることが多い。

---------------------------------------------------------------------------

十和田水砂(とわだすな)

★十和田湖が生んだ天然軽石

青森県「十和田湖」で産出した良質の軽石で、多孔質で柔らかい。

---------------------------------------------------------------------------

日向土

宮崎県日向地方から産出される多孔質で軽量な園芸用軽石で、火山性礫質用土です。

霧島山の噴出物で、ぼら土とも呼ばれています。

雑菌が少なく、土壌pH(水素イオン濃度)は弱酸性(pH5〜6)。

粒が硬く崩れにくい土です。

通気性や排水性に富み、保水性もありますが、鹿沼土や赤玉土に比べると水持ちは劣ります。

軽石の一種だそうですが、水に浮いてこないで沈む軽石なので、細粒などを培養土に混ぜても水やりで浮いてくることがありません。

---------------------------------------------------------------------------

■軽石

火山の噴火によってできた用土です。多孔質で軽く、通気性はきわめて良いです。九州で採掘された軽石は日向土(ボラ土)と呼ばれ多少粒が軟らかく、北海道で採掘されたものを蝦夷砂と呼びます。いずれも使い方は同じです。

↑

(九州産出=日向土。北海道産出=蝦夷砂。こういういい加減さは、私は我慢できません。)

---------------------------------------------------------------------------

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

http://ja.wikipedia.org/wiki/軽石

一般的な用途として、切り出して小判型に加工したものが、踵の角質化した皮膚をこそげ落とすために使われる。最近では、よりきめの細かい人工的な軽石も造られている。

また、多孔質のため保水性が良いので園芸用土として使われる。代表的なものが栃木県鹿沼市から産出し盆栽等に使われる鹿沼土である。

---------------------------------------------------------------------------

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

http://ja.wikipedia.org/wiki/軽石

軽石(かるいし、pumice、パミス)

火山砕屑物の一種で、塊状で多孔質のもののうち淡色のもの。

浮石(ふせき)あるいは浮岩(ふがん)ともいう。

黒っぽく多孔質のものはスコリアという。

主に流紋岩質~安山岩質のマグマが噴火の際に地下深部から上昇し、減圧することによってマグマに溶解していた水などの揮発成分が発泡したため多孔質となったもの。発泡の程度はさまざまで、発泡の悪い(孔の少ない)ものは溶岩に移化し明確な区別は決められていない。発泡しすぎて粉砕されると火山灰となる。

軽石の色は全体としては白色・灰色・黄色などの淡色で、無色~黒色の鉱物結晶を含むことがある。これはマグマが発泡する前に既に結晶となっていたものである。結晶以外の部分はガラス質で、固まる前に泡が引き伸ばされて周囲のガラスが繊維状になっていることもある。

[編集]軽石の噴出のしかた

火口から直接、軽石として噴出される。

火山灰などと一緒に噴煙として吹き上がる。

火山灰や溶岩の破片と一緒に火砕流として流動する。

[編集]特殊な成因の軽石

普通の軽石は上記のように融けたマグマから直接できるものであるが、1989年手石海丘噴火の際にそうでないものが報告された。これは白っぽく発泡した軽石の外側に黒っぽい溶岩が貼り付いたもので、黒っぽい溶岩が手石海丘噴火を引き起こしたマグマと判断された。内側の白っぽい部分をよく調べたところ、伊豆半島に広く分布する第三紀の凝灰岩が発泡したものであることがわかった。つまり手石海丘噴火を起こしたマグマの通り道にあった古い岩石がマグマによって加熱され、一部が融けて発泡したものと考えられる。

---------------------------------------------------------------------------

日向土=霧島=ぼら土なら納得。日向土=霧島=ぼら土に桜島は含まないようですが、実際はどうなんでしょう。桐生砂などのミックスのいい加減さがまかり通している園芸界ですから、過大解釈&偽装も慣例化している気がします。粒子を調べれば産地など直ぐに解ることですが、そういうチェックはしてないでしょうね。

鹿沼土も(学術的には?)軽石扱いになるんですね。

日本桜草の用土として通気性と排水性をもとめて軽石小粒+赤玉土、鉢底には軽石大粒でいきます。

日向土=日向砂

『日向かる石 無菌軽石』と書かれてますね。

↓よく分りませんが、日向土だそうです。

日向土を入れたわけは最近高温多湿の夏が多く、赤玉土と腐葉土だけでは根が腐ることがあったので排水性を増すために入れています。ただし日向土は高価なので硬質鹿沼土に変えても良いようです。

2008年12月19日

真砂土

十和田砂.2

十和田砂

ひゅうが土

日向土=日向砂

バーク堆肥協会

赤玉土

鹿沼土

浅間砂

日光砂

蝦夷砂

富士砂

軽石

真砂土

腐葉土

ピートモス

人工用土

パーライト

バーミキュライト

くん炭

桐生砂

真砂土(花崗岩地帯の山土)

真砂土(まさど・まさつち)。単に真砂(まさ)とも呼ばれる。

川砂

その名の通り山、川岩が風化して細かくなった砂のこと。主に花崗岩が削れて出来たもので排水性が非常に高いので水はけを好む多肉植物などには多く利用される。 多くの場所で採掘されるので産出地域により名称が異なる。愛知県(矢作(Yahagi)、兵庫県(天神)、京都府(白川)など、微妙に色や大きさなどが違う。

真砂土 弱酸性

花崗岩が風化してできた山砂で、関西地方以西の山などにごく普通に一般的にある土です。

真砂土とは花崗岩などが風化することによってできたもので、西日本で多く産出されています。

主に関西以西の山などに広く分布している花崗岩が風化した土壌。

関西から中国地方の山々の花崗岩が風化された土。

風化の度合いによって性質が違い、粘土分が多いものは通気性や水はけが悪いです。

宅地の造成土として庭の土に使われたり、学校のグランドの土として利用されます。

安価なため、主に街路樹用土や庭土、学校の校庭の敷土などとして利用される。

園芸用土としてはあまりお薦めできません。

単品使用の真砂は植物は育ちにくい。

真砂土となじみやすい腐葉土や堆肥を混ぜ込んでおくと植物は育ちます。

水はけ、水もち、保肥力が良い半面、粘土分が多いものは通気性や水はけが悪い。

このため、植木などに用いる際はピートモスや腐葉土、堆肥などを加えて改良する必要がある。

保肥性に乏しく、水を吸うと固まりやすく、乾燥するとばらけ易いという特徴から、

園芸用としては単品使用は質が悪い土とされているため、置いてあるところはわずかです。

ホームセンターだと10リットル100円~販売しています。

配送距離にもよりますが2トンダンプで安いところは6000円~です。

ちなみに学校などの運動場が真砂土で造成されています。

初めは柔らかいようでもやがて硬くしまってきます。

固まらない真砂土はフルイにかけて微塵を取り除いた物か、

焼いている物じゃないと必ず硬くなります。

---------------------------------------------------------------------------

山で採れば山土で、川で採れば川土?

角があれば山土で、角が丸ければ川土?(^^;

花崗岩の山はあるけど、園芸向きじゃないようですね。

2008年12月19日

腐葉土

十和田砂.2

十和田砂

ひゅうが土

日向土=日向砂

バーク堆肥協会

赤玉土

鹿沼土

浅間砂

日光砂

蝦夷砂

富士砂

軽石

真砂土

腐葉土

ピートモス

人工用土

パーライト

バーミキュライト

くん炭

桐生砂

腐葉土

落葉広葉樹の落ち葉を発酵させた葉で、通気性、排水性、保肥性に優れています。

広葉樹の落ち葉を堆積し腐らせたもの。通気性、保肥力をよくするために使用されます。

広葉樹の落ち葉を堆積発酵させたものです。

広葉樹の落ち葉を腐熟させたもので、水はけ・通気性・保水性に優れています。

↑

(ネット上を見てみると、実は保水力はあまり期待出来ないらしい。)

赤玉土に3~4割混ぜて鉢物用土として使われますが、土壌改良材としても万能です。

リン酸肥料 (ヨウリン、過リン酸石灰)をあらかじめ施肥しておくと苗の生育が良くなります。

腐葉土自体には肥料はそんなにないんですが、土中の微生物を増やして土を活性化する働きがあります

よく見ると葉の形が判る程度で手で触るとボロボロと崩れる腐葉土が良く、原形を留めていたり、枝が混入している製品の使用は控えましょう。

腐葉土をネット検索すると、たくさんヒットするのですが、格別個性的で面白い記述がないので、この程度で止めました。唯一面白いと感じた事が『腐葉土に保水力は余り無い』ということでした。保水力は赤玉土に任せて、土壌改良材という意味合いで使うことにします。

2008年12月19日

ピートモス

十和田砂.2

十和田砂

ひゅうが土

日向土=日向砂

バーク堆肥協会

赤玉土

鹿沼土

浅間砂

日光砂

蝦夷砂

富士砂

軽石

真砂土

腐葉土

ピートモス

人工用土

パーライト

バーミキュライト

くん炭

桐生砂

ピートモス(peat moss)

「ピート=泥炭」+「モス=苔」

ミズゴケなどの植物が堆積して出来た泥炭を砕いて、洗って、乾燥させたモノ。

カナダ、北ヨーロッパ、サハリン、北海道など寒冷地の湿地帯に生える水ゴケの腐植が堆積したもの。

カナダ中部の低地下水位地域に堆積している一部のものは白ピートモスと呼ばれている。

微生物のはたらきによって分解され、その過程でできた有機化合物が長年かかって堆積したものを乾燥、粉砕する。

寒冷地湿地帯の水苔が腐植化した物でカナダ、北欧、ロシア、北海道で採取される。

寒冷な湿地帯に生育するミズゴケが堆積し、低温嫌気的条件下で分解したものです。

寒冷地の湿地帯の水ごけが長年かかって堆積したもので、pHは4〜5とやや低いため。

ミズゴケ・シダなどが堆積し泥炭化したもの。

pH3.5〜4.5と酸性度が低いので消石灰を10リットルあたり10〜20g混ぜて使用。

市販されている物はpHが調整されている物が多い(圧縮されて袋詰)。

酸性が強く、最近は中和させた調整済みのピートモスも市販されています。

酸性が強いので酸度調整済みと表記されているものをかうべし。

弱酸性のため比率が極端に高い場合は石灰などで中和するか成分調整済みの製品がでており使用しやすい。

ピートモスは酸性なので、消石灰、苦土石灰等を混ぜて中和してお使い下さい。

ブルベリーなど酸性を好む植物ならそのまま混ぜ込むことが出来ますが、

酸性が苦手な植物の場合は石灰などで中和しなくてはいけません。

ラン類の栽培にミズゴケそのものを使う事がありますが、

ピートモスはミズゴケそのものとは違いますので、念のため。

軽くて保水性・通気性が良いのが特徴。

保肥性、保水性に優れますが、いちど乾燥させると水をはじき、吸水性が悪くなります。

水性が非常に高かいので排水性はやや悪い。

ほぼ繊維質で土壌改良などでは土に混ぜると用土が柔らかくなる。

土の通気性、保水性、保肥性を改善してくれますが

逆に分解が進んでいるピートモスは逆に排水性を悪くし、根腐れの原因となりますので注意しましょう。

一般的にはカナダ産より北欧産のほうが分解度が低く、長持ちするようです。

[ピートモス]

ピートモスの湿地は、珍しい蜘蛛、とんぼ、毛虫などの昆虫類の生息地であり、珍しい藻が地表を覆いそこに様々な植物が群生。アヒルや鴨、ガチョウの餌場、ゴールデン千鳥等がいて、1万年を費やし形成されたピート湿地帯は、太陽光線、空気、微生物が存在せず当時からの花粉が温存され、気候、植物の形態等を知ることができます。

しかし、ピートモスの商業採掘は湿地にドリルで巨大 な穴を開けて水抜きしてしまうので湿地の生物ごと破壊してしまいます。 ピートモスの湿地は1万年もかけて形成されるもので一旦破壊されてしまうと簡単に元に戻すことは出来ないのです。 最近はヨーロッパにおけるピートモスの生産量が落ちていることとガーデニングブームで日本のピートモス需要が高まっているためカナダ産のピートモス需要がうなぎのぼりに増えています。生産地の湿地は急速な勢いで破壊されており環境問題となっています。 また、供給者の中にはピートモスを保水剤で化学処理して販売している業者がいるそうなので有機栽培を志している人はこの点も注意する必要がありそうです。

⇒ 代替品 ココナッツファイバー

日本桜草の用土としては、使わないようなので、検索はこの程度で。

2008年12月19日

人工用土

十和田砂.2

十和田砂

ひゅうが土

日向土=日向砂

バーク堆肥協会

赤玉土

鹿沼土

浅間砂

日光砂

蝦夷砂

富士砂

軽石

真砂土

腐葉土

ピートモス

人工用土

パーライト

バーミキュライト

くん炭

桐生砂

バーミキュライト 人工用土

蛭石(ひるいし)を1000度位で加熱して10倍以上に膨張させたもの。

比重0.2〜0.3と軽く、通気性、排水性、保水性、保肥性に優れている。

高温製造なので初期は無菌状態。

パーライト 人工用土

真珠岩、黒曜石とうガラス質の火山岩を高温で処理した白色の粒状の用土。

軽く通気性、排水性、保水性に富んでいるが保肥力は無い。

(1) 赤土:腐葉土:バーミキュライト

=6:3:1 → 保水性重視

=3:6:1 → 通気性重視

(2) ピートモス:バーミキュライト:パーライト

=2:2:1 → 保水性重視

=2:1:2 → 通気性重視

★バーミキュライト

中国産ひる石(粉砕ー高温加熱処理)

★パーライト

真珠岩(粉砕ー高温加熱処理)

バーミキュライトとクリソタイルは類似の過程でできる火成岩で一緒に存在している場合があり、アメリカで大量に採掘されたバーミキュライトに石綿が含まれており鉱山労働者と周辺住民に影響がでたという事例があります。どうやら鉱山によって、つまりどこの産のバーミキュライトかによって、石綿が含まれる場合もある、ということらしいのです。まさか未だに石綿含有製品を販売しているはずはないはず、と、とりあえずネットで見つけた、バーミキュライトを販売している北海道農材工業株式会社に問い合わせしてみました。すぐに分析結果報告書付きの回答をいただきました。分散染色法およびX線回析法のいずれでも認められずとの結果でした。この例は南アフリカ産のバーミキュライトでした。

商品の包装などに「石綿含有せず」などの表示をしていただいたほうがよいと思うのですが、そのような表示はないようです。成分表示というものは含まれている物を表示するわけですから、含まれていないことを表示する義務はないのでしょう。回答をいただいた会社ではホームページの改訂作業中ということで、このことについて掲載されるそうです。

もう1つのパーライトですが、こちらは三井金属株式会社の三井パーライトの説明では、パーライトは石綿とは生成過程のことなる岩石を材料としており、石綿は含まないと記載がありました。

一部のメーカーについてのみの情報ですが、これを参考にされ、多量にあるいは継続的にバーミキュライトを使用される場合はそのバーミキュライトの製造元あるいは販売元へ問い合わせされるのがよいと思います。これに関して、とくにメーカーからの情報を歓迎いたします。

膨張パーライト、拡張バーミキュライト

<<内容>>

**膨張パーライト

パーライトは、火山起源のガラス質ケイ酸塩です。

*膨張パーライト の特徴:

独特な多気泡構造、超軽量、不活性、無菌、耐薬品性(ガラス質のため科学的に安定)、断熱/耐火性、アスベスト(石綿)フリー、無毒性、PH値中性。

**拡張バーミキュライト

バーミキュライトは雲母に似たギブサイトシリカです。層状構造にマグネシウムを含んでいます。風化、侵食を経て、黒雲母から塊、フレーク、顆粒を形成します。高い温度で焼成するとふくらみ、銀色がかった白色と金の顆粒になります。窒素、リン、kali、アルミニウム、マグネシウム、ケイ酸塩等を含んでいます。

拡張バーミキュライトは防音、断熱、防火、防腐効果があり、建材や化学薬品等に使用されています。そのほかには土壌を使用しない農業などにも使用できます。吸水力が高く、肥料の保存し、吸水力があります。

参考までに。両者とも、あまり上から圧力をかけると構造が崩れます。

2008年12月19日

パーライト

十和田砂.2

十和田砂

ひゅうが土

日向土=日向砂

バーク堆肥協会

赤玉土

鹿沼土

浅間砂

日光砂

蝦夷砂

富士砂

軽石

真砂土

腐葉土

ピートモス

人工用土

パーライト

バーミキュライト

くん炭

桐生砂

パーライト(perlite)

真珠岩、松脂岩、黒曜石を焼成し発泡させたもの。

真珠岩を高温処理したもの。

真珠岩を高温で焼いて作った人工の用土のこと。

真珠岩を高熱処理して膨張させた人工用土。

真珠岩を高温で処理し、発砲させた人工用土です。

真珠岩を高熱処理して膨張させた、白い粒状の軽い人工用土です。

真珠岩や黒曜石を高温処理で多孔質にした、無菌の中性土。

天然のガラス系岩石を高温で焼成したものです。

火山岩の一種である真珠岩を焼成して多孔質にしたもの。

軽量で保水性・通気性・透水性の高い無機質系土壌改良材です。

無菌で肥料分がなく通気性が高いので根の張りが良くなります。

無菌.無肥料の中性土で通気性.保水性.があり、おもに土壌改良に使われます。

無機質系・軽量土壌改良材。

● 高熱で焼成しているため無菌。非常に軽量で作業性に優れます。

● 多孔質構造により保水性・通気性・透水性を向上させます。

● 無機質で、土壌中で分解しないため物理性改善効果が持続します。

◆ 多孔質で極めて軽量な材料であり断熱性、保温性がよく吸収性に優れている。

◆ 非常に優れた不燃性物質です。

◆ 溶解したり、他の薬品と反応を起こしたりしない極めて安定的な物質です。

◆ 純白色の物質です。

白色の粒で、軽量。排水・通気性に富み、大粒のものは、軽石のように鉢底土に使われます。中性~弱アルカリ性。

白っぽくてやや光沢のあるガラス質。

軽量で、比較的もろい、白色をした石質の用土です。

通気性や排水性を高めるために利用します。

粉状のものは通気性、保水性、排水性に優れます。

保肥性は低く、無菌で養分はありません。

通気性、排水性に優れますが、保肥性には劣ります。

鉢底土や、緑化用の排水層として使用されます。

多孔質なので、通気性。保水性に優れています。

小粒になればなるほど保水性が高くなります。

通気性、透水性は抜群ですが、保水性はさほどでもありません。

排水性の向上には大きな効果がありますが、保水性はそれほど良くありません。

保水性が必要な場合はバーミキュライトなどと組み合わせて使います。

配合することで、水はけ・通気性がよくなります。

保水性、通気性に優れていますので根ぐされを防止します。

土壌の改良と根ぐされ防止に!

他の用土に10‐20パーセント混ぜてお使い下さい。

使用前にはよく水洗いして下さい。

軽量で水に浮く性質を持っています。

軽量が災いして、次第に土の表面に粒が浮き上がってくるので、

攪拌をかねて、定期的に植え替えをするのがいいでしょう。

--------------------------------------------------

松脂岩パーライト、黒曜石パーライトとどう違うんでしょう?

黒曜石パーライトの方が水はけが良いという話もありますが…

普段、園芸用に使っているパーライトってどれなんでしょう?

また、ビーナスライトって?単なる商品名ですか?

パーライトの原料には真珠岩と黒曜石があるのは知っていましたが、

似たようなもんだと思ったら、けっこう性質に違いがあるんですね〜。

簡単にいうと、保水力・排水力が大きく違います。

・真珠岩系パーライトは、保水力がいい。→したがって、山砂など水もちが悪い(水はけがよすぎる)土壌を改良するのによい。排水性(透水性)の改善にはほとんど効果がない。

・黒曜石系パーライトは、排水性・通気性がよい→粘土質など水はけが悪い土の土壌改良によい。保水力改善にはあまり効果がない。

・このほか松脂系パーライト、珪藻土系パーライトもあるそうですが、保水性という点から、真珠岩系パーライトと同じに考えていいようです。

http://www15.plala.or.jp/jumokui/tuchi.htm

この性質の違いは、原石に含まれる結晶水の量によるとか。

・真珠岩・松脂岩はこの水分量が多く、これを焼成・発泡させると〜(以下略。詳しい理屈は下のサイトをご覧ください)。で、できあがったパーライトの組成はスポンジ状になっている。結果として真珠岩系パーライトは、見かけが不定形で、水を含みやすい。また長く使っていると、つぶれて粉状になってくるみたいです。

・一方、黒曜石は結晶水をほとんど含まず、中に独立気泡を含んだビーズ状になる、とのこと。

http://jumokui.jp/abouttreemedical/qanda/006.html

いま、うちにあるパーライトの袋を見ましたが、原料がどっちか書いてないです。ただ、ホムセンなどで、形が不定形のものと、丸く粒が揃ったものがありますよね。当然、後者が黒曜石系と考えられます。

またビーナスライトは、黒曜石系パーライトの商品名だと思います。

2号〜50号まで、サイズ別に販売されています。1号=直径およそ1ミリ、と考えていいです。

セントポーリアを育てている人は、よくビーナスライトの小粒を使いますね。

http://www.fuyo-p.co.jp/seihin/venus01.html

↑

(『大粒のものは、軽石のように鉢底土に使われます。』と書かれたサイトがありました。そんな大粒みたことがありませんが、庄内には出回っていないだけなんでしょうね。)

--------------------------------------------------

パーライトは白色で、多孔質(隙間の多い)なので、水はけの改善に適しています。多孔質ですので通気性も抜群です。

パーライト=排水性

パーライトは軽すぎてあまり使いませんが、

ウチでは排水性を求める鉢物には小粒の軽石砂(商品名「パミス」)をよく使います。

パーライトより適度な重さ・強度があり、使い勝手が良く常用しています。

パーライトは人工の軽石とも言われます。粒が大・中・小と色々とあります。保水性に劣る。単用では使わない。

うんと水はけよくしたいとき、またハンギング用に軽くしたいときは、パーライトを多めに入れます。

パーライトは「軽すぎる」欠点がある。

なお、パーライト=水はけがいい、というのが常識になっていますが、先日調べたら、パーライトも材料の違いで全然逆のものもあることを知りました。簡単に言うと、

・真珠岩が原料のもの・・・保水力があり、水はけの改良には不向き。

・黒曜石が原料のもの・・・排水性・通気性がよく、保水力はない。水はけを改良するならこちらを。

詳しくは↓の過去ログをご覧ください。

http://botany.cool.ne.jp/wwwlng.cgi?print+200503/05030050.txt

--------------------------------------------------

私は用土を使い回すので、洗浄の時に水に浮いてしまうパーライトは使わないことにしました。2007年の植え替えの時に、少しだけ家に在ったので使ったのですが、洗浄したら浮いてしまい、回収を断念。再利用は困難なようなので止めて、軽石にします。

2008年12月19日

バーミキュライト

十和田砂.2

十和田砂

ひゅうが土

日向土=日向砂

バーク堆肥協会

赤玉土

鹿沼土

浅間砂

日光砂

蝦夷砂

富士砂

軽石

真砂土

腐葉土

ピートモス

人工用土

パーライト

バーミキュライト

くん炭

桐生砂

バーミキュライト(vermiculite)中性~強アルカリ性

雲母(うんも)が変成・風化してできた「蛭石(ひるいし)」という鉱物からつくられる人工の用土。

雲母状の蛭石を約1,000℃で焼成したもので、高温で加熱処理し、膨張させて作られます。

蛭石を高熱処理して膨張させた人工用土で、軽いのが特徴です。

蛭石(ヒル石)を800℃ほどで焼成し薄板状に剥離したもの。

ヒル石を高温処理したもの。

原鉱石を高温で焼成加工したもの。

軽石を高熱処理して膨張させたもの。

高温で焼成され無菌。

無菌で肥料分がなく通気性が非常に高い。

水もちや通気性に富み、清潔。

保肥性、保水性、排水性、通気性に優れ、単用土の改良に適します。

比重が軽いので鉢物用土の軽量化を目的に使用もされます。

薄い板が繋がったアコーディオン状の構造になっています。

無菌の土なので、他の用土に混ぜて土壌改良剤として使われます。

きわめて軽くて清潔で、使い勝手が良く。

柔らかく吸水性もあるため肥料が吸着しやすい。

水はけ・通気性・保肥力に優れています

通気性、保水性、保肥性に優れています。

◆ 養分保持能力がある。

◆ 保水性・通気性に優れている。

◆ PH緩衝作用がある。

◆ 完全な無菌製品である。

● 高熱で焼成しているため無菌。分解もなく長持ちします。

● 陽イオン交換容量が高いため養分の吸収・放出性能に優れています。

● アコーディオン状の空隙層が通気を良くすると共に水分も保持します。

● 肥料を層の間に貯え保持するため少ない施肥で高い効果を発揮します。

● 弾力性・分裂性があり、土壌の固形化を防ぎ根張りを良くします。

● 無数の層が断熱作用を発揮、土壌を程良い温度に保ち保護します。

-----------------------------------------------------------------

培養土に1〜2割程度混ぜると良いでしょう。

培養土に使用する場合は1〜3割を目安に混ぜ合わせます。

-----------------------------------------------------------------

釣具屋でもイソメなど餌の販売の時に使う。

-----------------------------------------------------------------

赤玉は、えぞ砂、鹿沼土と同じ傾向で初期の含水量が最大である。

また軽石は、浅間砂や日向土と同様であり、初期含水量は赤玉より少ないが後に逆転する。

砂は保水量が少なくとても乾きが早く、富士砂もどちらかと言えば砂に近い。

バーミキュライトは非常に含水量が多く乾きも遅い。

-----------------------------------------------------------------

粘土質の土と混合すると、植える植物との相性によっては過湿になる場合もあります。

-----------------------------------------------------------------

ピート同様、水分を吸収し、保水性を高めます。

ピートと同じく、分解しやすい。

-----------------------------------------------------------------

バーミキュライトは中国や南アフリカ、オーストラリアなどで採掘されますが、

何と同じ鉱脈からアスベストが採れる事でも知られています!

アスベストと言えば泣く子も黙る発がん性物質ですが、安全性はいかに!?

と言いたいところですが、

基本的にアスベストがない鉱脈から採れた蛭石だけを使っているはずなのでご安心を。

-----------------------------------------------------------------

中性・無菌(製造過程で、焼却殺菌済み)・軽い(水に浮く)・排水が良い・通気性が良い・根腐れが少ない・乱暴に扱うと崩れ易い。腐敗しない。どの用土に混ぜても相性が良い。沢山混ぜるのは良く無い。

-----------------------------------------------------------------

バーミキュライトは鉱物のような外観で、主に保水性に優れています。ただ、多くの土と違い、互いにくっつきませんので、水はけの改善にも役立つのだと思います。

バーミキュライト=保水性

バーミキュライトは良く使います。

保水性が非常に良いので挿し木床に半量混ぜて使っています。

比較的細かい。保水性が良い。挿し木床や種蒔き床に単用で使用できる。

私はバーミキュライトはけっこうよく使います。全体の1〜2割程度、入れることが多いです。

水もちがいいということは、肥料もちもいいわけですよね。

欠点といえば、長く使ったり圧力を加えるとくずれることですが、これは赤玉土や鹿沼土でも同じ。というか、赤玉よりむしろくずれにくいです。

プランターの土の水はけを改良したいということなので、バーミキュライトか小粒の軽石がいいんじゃないでしょうか。

-----------------------------------------------------------------

[バーミキュライト]

バーミキュライトに関して、米国では法廷闘争(訴訟)に発展している今日、バーミキュライトは「安全」か?との質問に対して・・・・危険ではないが、注意は必要!として、米国政府の調査機関が情報を公開しています。世界的なアスベスト汚染は承知の通りですが、その汚染対策として、より徹底して改善策を打ち出し、速やかに対処してきた米国は、バーミキュライトのアスベスト汚染にも注目しています。バーミキュライトとその製品におけるアスベスト汚染は、EPA(環境保護庁)、OSHA(安全衛生庁)、CPSC(消費者製品安全委員会)、ATSDR(毒性物質疾病登録機関)などのさまざまな連邦機関と国の至る所で多くの市民が関心を寄せる国規模の問題となっていて、相当量の情報が、印刷媒体、テレビ/ラジオとインターネットによって、公に利用可能となっているくらいです。

これに対して日本では、この種の情報公開が少なく、おそらく、生産者、園芸店や一般の人は、バーミキュライトについての詳細を知らないでしょう。私たちは、 市場に出回るバーミキュライトがどこの国で生産されたもので、どこからいつ輸入されたのか知らされていません。しかも、それが安全かどうかも知らないままに 使用してきているのが現状です。

⇒ 代替品 赤玉土、日向土など

-----------------------------------------------------------------

日本桜草に使う考えもありましたが、なんだか億劫になり、面倒なので止めます。今回は通気性と排水性を高めた用土を使うことで、植物自体が持つ力を発揮して、根を広く張り巡らせてくれることを願い、シンプルな用土にしてみます。通気性と排水性が高いだけに、保水力が強いバーミキュライトは魅力ですが、2年目には消えてたようですし、保水力は赤玉土に任せます。

-----------------------------------------------------------------

福島バーミ株式会社

バーミキュライトとは、日本産、主として福島県産の花こう岩の風化によってできた蛭石を800〜1000℃で焼成したものである。

これは、軽量断熱材としても利用されるが、特に土壌改良効果に優れ、農園芸、緑化事業に最上のものとして利用されている。

■バーミキュライトの特性■

その1.保水性

バーミキュライトは、その容積の25〜30%の水を吸収する。即ち、100リットルのバーミキュライトは25〜30リットルの水を吸収するから、この保水効果によって、土壌の乾燥を防ぎ、灌水、撒水の手間を省き、砂地系土壌の植物や苗類に於ける播種等にとって、特に優れた効果をもたらしている。

(毛管水の作用効果の増大)

その2.保肥性

保水性が強いことは、当然その水分に溶解しているアンモニア態窒素・燐酸・カリの三大要素や、種々の肥効成分を保蓄し、吸水根に対し、常に適量ずつ、長時間にわたって水と共に肥効成分を供給する。

従って、施肥された肥料の流亡を防ぎ、経済的に大きな意義を持つ。

その3.捌水性(排水性)

このものを土壌中に混入した場合、各々の粒子間に無数の空気間隙をつくり、土をボーラスにすると共に空気を導入し、酸素を供給し、又、水捌を良好にする。

従って、根腐れや腐敗水による弊害が防止できる。

(このものの個々の保水とは何ら矛盾がない)

その4.断熱性と保温性

多孔質のバーミキュライトは用土をふんわりした状態に保つと共に、炎天が続いても、無数の薄層による断熱性によって、土壌の高温化を防ぎ、強烈な太陽熱から根を保護し、一方、冬期にはその保温性で地温を保ち、土壌の温度の幅広い変動を防止して冷害を起こさぬようにする。特に、発芽、移植時の根の活着に良い。

その5.完全無菌

原石を約1000℃で焼成してつくられるものであるから、完全に無菌である。

従って、バクテリア等の有害微生物を土中に持ち込むことは全くないから、立枯にかかりやすい幼苗、挿木、園芸作物の栽培には最適である。

その6.固結防止

土の粒子の恒久的な分離材であって、通気性を高め、土中酸素量を増加する重要な役割をはたす。

その7.中性と無反応性

ph6.82で殆ど中性であるから、どんな土壌にも使用できる。又、この組成は、 Si.Al.Fe.Mn.Mg.Ca.K.Na等の酸化物による全く安定した無機物であって化学反応性は全然無いから、肥料や薬剤等の混用において、少しも心配はない。

その8.微量要素(エレメント)

植物には、肥料、酸素、水等のほかに、ミネラル分が絶対に必要であるが、このものは Si.Al.Fe.Mn.Mg.Ca.K.Naの主成分の以外にクローム、燐、硫黄、チタン、ニッケル、パナジウム、コバルト、ストロンチウム、銅、亜鉛、バリウム、ヘリウム、錫、ケイ素を微量ずつ含有している。

その9.作業性

見掛比重が0.2(セメント袋1袋分約5.5kg)であるから、土の約1/10以下の重さしかないから、運搬や用土、肥料との混合作業が極めて容易である。

2008年12月19日

くん炭

十和田砂.2

十和田砂

ひゅうが土

日向土=日向砂

バーク堆肥協会

赤玉土

鹿沼土

浅間砂

日光砂

蝦夷砂

富士砂

軽石

真砂土

腐葉土

ピートモス

人工用土

パーライト

バーミキュライト

くん炭

桐生砂

くん炭(Kuntan)

---------------------------------------------------------------

もみがらをいぶし焼きして炭化させたもので通気性・排水性に優れています。

混ぜ合わせると土が軟らかくなりアルカリ性なので酸性化した土壌を中和するため土壌改良用に利用されます。

カリ成分も多少含まれますが肥料には向きません。

同じく土壌改良としては苦土石灰(くどせっかい)がありまずが、

こちらははカルシウムが主成分で、マグネシウムが少量含まれます。

---------------------------------------------------------------

もみ殻を炭化したものです。

排水性や保肥性に優れています。

アルカリ性が強く、用土の原料として使用する場合は使用量に注意します。

---------------------------------------------------------------

炭やくん炭を用土に混ぜるつもりでいましたが、なんだか億劫になり、面倒なので止めます。日本桜草は清流の川辺の雑草なので、pHは中性で養分は不要と思われ、今回も(手抜きで)シンプルに行きます。

2008年12月18日

桐生砂

十和田砂.2

十和田砂

ひゅうが土

日向土=日向砂

バーク堆肥協会

赤玉土

鹿沼土

浅間砂

日光砂

蝦夷砂

富士砂

軽石

真砂土

腐葉土

ピートモス

人工用土

パーライト

バーミキュライト

くん炭

初桐生砂.2

初桐生砂

桐生砂

Googleで『桐生砂』を検索。始めの方はネット販売店ばかりですし、

全体にコピー&ペーストで引用しあっているサイトばかりで、飽きてしまいます。

そんな中に、個性的な一文が記載されたりするので、我慢して230件までロムしました。

それをまとめてみましたので、桐生砂のイメージ作りに役立ててもらえば幸いです。

桐生砂 弱酸性〜中性

群馬県桐生市周辺で採れるやや風化した火山石灰。

群馬県南部桐生地方で産出される火山砂礫です。

群馬県南部桐生地方で産出される火山性砂です。

群馬県南部桐生地方で産出される火山性砂礫です。

群馬県桐生市付近で採掘される黄土色の砂です。

群馬県赤城山系で産出される山砂。

群馬県赤城山系で産出される園芸用土です。

鉄分を多く含む為に赤褐色をしています。

鉄分を多く含み、赤褐色を帯びた黄褐色の山砂です。

赤褐色の下層火山砂礫で,鉄分を多く含みます。(下層火山砂礫って何?)

赤サビ色をした火山砂礫で、鉄分を多く含みます。

赤サビ色をしているのは鉄分を多く含んでいるからです。

重さはありますが、丈夫で腐ることはありません。

砂礫の中では特に保水性が優れて事が特徴です。

表面が乾き切っていても湿度をちゃんと保っていと言う利点があります。

角はっており,通気性・保水性に富む。

多孔質なので、通気性・保水性に優れています。肥料持ちはよくない。

硬くて崩れにくく、多孔質なので通気性があり、比較的保水性もある。

園芸砂として幅広くご使用頂けます。

保水性・排水性・通気性・保肥力にすぐれ、植物の生育に最も適した培養土です。

↑

(どの用土説明にも使えそうな適当な説明文。保水性=保肥力なの?)

火山礫がやや風化したもので、鹿沼土に似てるが砕けにくく、砂を含んでいる。

粒子を大きさ別にふるい分けて使用する。

用いるときには、粒の大きさをふるい分けて使います。

微粒 2〜3mm。

粒のサイズ=小粒1,5〜5,0mm:中粒5,0〜10,0mm:大粒10,0〜20,0mm。

用土の通気性を高めるために配合土として使われることが多い。

他の用土と混ぜて、土質の改良にも使われます。

他の用土と混ぜて、排水性,保水性をよくする改良用土としても使われます。

主に赤玉土と混合で用います。

赤玉土との混合用土として 広く利用される。

赤玉土と混合することで排水性の高い用土を作ることができます。

赤玉土と混合することで、排水性をよくします。

山野草、東洋ランには単独でよく使われる。

蘭、山野草、サツキなどは単用する場合があります。

東洋ランやオモト、山野草の栽培に用いられます。

東洋ラン,盆栽,オモト,観棕竹の用土のほか,一般鉢物や山草栽培用土に配合して使う。

鹿沼土より型崩れが遅いので、植え替えを嫌う植物や頻繁に植え替えのいらない品種に向いています。

鹿沼土の産出される近くから産出されますが、鹿沼土より風化が進み、ずっと硬く、崩れにくいです。

また多孔質で稜角に富み、通気性がよく、比較的に保水性もあるので、植替えを嫌う植物や頻繁に植替えのいらない品種に向いています。

東洋ランや山野草,盆栽,オモトなどの用土として多用されますが、単用で使うことはほとんどありません。

あくまでも添加する用土ですので多用すると植物が安定し難い用土になります。

【桐生砂に関する文章をサイトより部分引用】

-----------------------------------------------------------

桐生砂(鹿沼土の下層から取れる鉄分を多く含んだ砂)

http://www.paa.gr.jp/beer/engei.htm

-----------------------------------------------------------

それにしても、桐生砂は園芸の世界ではかなりメジャーな砂なのだが、

桐生に20年以上住んでいるのに桐生砂の採掘場というのは見た事が無い。

桐生の名産としてもまったく話題にのぼらない。

どこで採掘しているのだろう・・・。

http://the-bonsai.seesaa.net/article/43671185.html

-----------------------------------------------------------

今まで 化粧砂は 球根が上がってこないように重さのある 桐生砂だったけど・・

花とのコントラストを考えると富士砂がいいかもと

↑

(やっぱりね。桐生砂を洗浄して最後に残った微粒は、鉄分が多いから凄く重たかったです。重さを理由に使う人もいるんですね。・・・これを用土に混ぜたら、土は潰れるでしょうね。保水力のために赤玉土を入れるなら、重い桐生砂より軽い軽石小粒の方が、良いと感じました。)

-----------------------------------------------------------

赤玉土,鹿沼土,荒木田土や黒土などの基本用土ですが、

鹿沼土や桐生砂などは、調整用土としても使われます。

-----------------------------------------------------------

☆基本用土は、田土、赤玉土、黒土、桐生砂、日向砂、軽石などです。

-----------------------------------------------------------

極力排水のよい土とするため山野草の土や、

赤玉土中粒、鹿沼土、日向土、桐生砂などを用います。

-----------------------------------------------------------

種木に合わせて、赤玉土や鹿沼土、富士砂、桐生砂などを配合して使いますが、初心者には赤玉土と桐生砂を配合した盆栽用の土がおすすめです。

-----------------------------------------------------------

ほとんどの樹種の用土は、赤玉(小粒)7割、桐生砂3割が基本用土です。

-----------------------------------------------------------

・赤玉土(小粒)5:腐葉土3:川砂(または桐生砂)2の割合で混ぜた土を用います。

・プランターに川砂か桐生砂を厚めに敷き、その中に盆栽を鉢ごと埋め込み、水をやり日陰に置くのです。

↑

(桐生砂は川砂じゃないのに・・・。)

-----------------------------------------------------------

砂(山砂)

通常は川砂よりもやや大きめの粒で、富士砂や桐生砂などがあります。

富士砂は火山礫で黒っぽく、粒の大きさは3~8ミリ程度で、水はけや通気性に非常に優れています。

桐生砂も火山礫で黄色みが強く、大きさはまちまちです。通気性に優れ、保水性にやや優れています。

-----------------------------------------------------------

園芸用の山砂というのは、海砂や川砂(矢作川砂や天神川砂)でない砂、すなわち桐生砂などを指すようです。

富士砂も山砂に含まれるかもしれませんね。

-----------------------------------------------------------

山砂は火山礫に由来する砂です。

川砂と比べて粒が角張っているのが特徴のようです。

山砂の場合、粒子の角がしっかり残っているといいます。

-----------------------------------------------------------

(5) 山砂(真砂土)

関西地方では、花崗岩が母材の真砂土(まさつち)が赤玉土と同じように使用されています。通気性は劣ります。

(6) 川砂(桐生砂)

群馬県産の桐生砂や東海地方、矢作川の矢作砂、富士山周辺の富士砂などがあります。通気性がよく、山野草やラン類の栽培に使用されます。

↑

(桐生砂と富士砂は川砂じゃないよね・・・。)

-----------------------------------------------------------

山砂

山砂とは、火山性の天然の砂のこと。「富士砂」「桐生砂」「浅間砂」などの名称で市販されている。通気性を良くするために用土に混ぜて使用するが、川砂に比べると水分や肥料分を保つ性質が高く、単独で、東洋ラン・万年青(オモト)や山野草の栽培にも使われる。

-----------------------------------------------------------

山砂には桐生砂、富士砂、霧島ボラ土、日向土(ボラ土とも言います)などがあります。

↑

(此処は山砂の説明なので主旨違いだけど、日向土=ボラ土を鵜呑みして大丈夫なのかしら? 霧島ボラ土と記されたということは『なんか違うみたいよ。詳しく判らないけど。』というニュアンスを感じます。)

-----------------------------------------------------------

砂類

桐生砂…群馬県桐生市近郊で採掘される鉄分の多い砂です。砂とはいえ保水性も持っています。

富士砂…文字通り富士山近辺で採掘される黒色の砂礫です。多孔質で通気性に優れています。

-----------------------------------------------------------

桐生砂 産地は群馬県桐生市周辺

富士砂よりもやや風化が進んだ火山砂礫。保水性が良くコケの用土にも適しています。粒の細かいものは化粧砂に利用できます。

http://www.mossplan.co.jp/netshop/goods/spks4.htm

-----------------------------------------------------------

砂(山砂)

通常は川砂よりもやや大きめの粒で、富士砂や桐生砂などがあります。

富士砂は火山礫で黒っぽく、粒の大きさは3~8ミリ程度で、水はけや通気性に非常に優れています。

桐生砂も火山礫で黄色みが強く、大きさはまちまちです。通気性に優れ、保水性にやや優れています。

-----------------------------------------------------------

山砂

(1)桐生砂(桐生土)……群馬県桐生市付近でとれます。やや風化した火山砂礫で、肥料分に乏しく、保水力があります。しかも通気性、排水性がよいので砂のかわりにつかうこともできます。東洋蘭、オモト、山草などに向いています。

(2)富士砂……黒色の稜角の多い、重い火山砂礫です。通気性、排水性がよい土です。山草栽培にはよく使われます。また、浅間砂もよく似たようなものです。

-----------------------------------------------------------

栽培用土作り

2007-01-28 21:00:59 | さくらそう栽培記録

小粒の赤玉土と腐葉土、桐生砂、くん炭を混ぜ合わせて、さくらそうの用土を作りました。

昨年までは、赤玉土と桐生砂をふるいにかけて細かい粒を取り除いていたのですが、さくらそうは特に水はけの良い土を好む植物という訳ではないため、今年はそのまま使ってみました。

そのかわり、昨年までは全体の1割程度混ぜていた桐生砂を増やし、赤玉土5:腐葉土3:桐生砂2にくん炭を5パーセント程度の割合で混ぜました。

桐生砂は直径1cm以上の大きな粒が混ざっていたため、6〜7mmくらいの目のふるいにかけ、大粒は除いてあります。

ふるいに残った大粒の桐生砂は鉢底の水はけを良くするために用いるゴロ土として使います。

http://blog.goo.ne.jp/kuma0825/m/200701

↑

(2008年12月からの植え替えに使う用土は、くまさんと同じ組み合わせになりそうです。)

-----------------------------------------------------------

初心者最大の悩みのひとつ・用土と配合

と言いましても、初心者にとっては何もかもが最大の悩みなのですが、この用土についてはいろんな例があり過ぎて本当に悩んでしまいます。現在は赤玉土の単用、松柏類でさえ赤玉土単用で育てていますが、以下はその経緯と過去の失敗談です。

①盆栽を始めようと思いたった、何も知らなかった頃

どこかで調べて、赤玉土:桐生砂7:3の用土を作るべく、ホームセンターでそれぞれ『小粒』ってのを買ってきて配合してみました。でも小粒といっても桐生砂なんかは1.5cm〜2cmmくらいのも混ざっています。その粗い用土そのままで、2.5号素焼き鉢に苗木なんかを植えてみると、あまりにも水捌け良過ぎて、水を遣っても遣ってもすぐに乾いてしまって、この毎日の水遣りにすでに自信喪失で、『盆栽は大変だ』は本当だと思いました。

②いろんな書籍やネットで知識をつけ出した頃

3号鉢には、フルイにかけて微塵とゴロを除いた1〜3mmの用土を使います・・なんて事を知り、ホームセンターで買ってきた『小粒』の用土をフルイにかけてみました。でも、この『小粒』からは、1〜3mmの粒なんてほんの少ししか採れません。まるで大量の砂から一粒の砂金を探し当てるかのようなこの作業に、やはり『盆栽は大変だ』は本当だと思いました。

③小品盆栽専用の『極小』を知った頃

ネットでこの1〜3mmの粒だけ揃えた『極小』の赤玉土や桐生砂を発見しました。さっそく注文しましたが、あぁ・・今までの苦労は何だったんだろう。ちゃんと普通に売ってて、皆さん普通に使ってるって事知って、こんな基本に辿り付くまでにこんなにも時間がかかるなんて、間違いなく『盆栽は大変だ』は本当だと思いました。

④赤玉土単用の現在

盆栽教室で用土の配合について質問してみると、『赤玉単用。これまでいろいろ試してみましたが、これが一番です』との事でした。『松柏類も小品なら赤玉単用で十分。まぁ軽石ちょっと混ぜてもいいですが』との事です。ただしこれらは『赤玉土二本線』という商品限定のお話で、またこの地区の気象条件限定のお話だと思われます。なので現在は全て赤玉土単用に至りましたが、よく考えてみると盆栽教室の先生とは管理能力を始めとして、棚場環境も水遣り条件も全く違うのに、本当にこれでいいのだろうかと不安になる時があります。でも今は『盆栽は大変だ』ではあるけれど、それだからこそ、その奥深さにはまり、そして毎日楽しんでいます。

http://itsunohika.at.webry.info/200602/article_11.html

↑

(桐生砂には、始めは戸惑うんですね。園芸愛好家はメーカーに改善を求めるべきではないでしょうか。)

-----------------------------------------------------------

高山性植物の自生地では雨が少ない為、生息する植物たちは、根を長く地中に伸ばし、少しでも養分を補給しようとします。

従って、赤玉土は使用せず、

鹿沼土・桐生砂・富士砂・軽石砂を使用します。

低山性・平地性植物は、適湿を好みます。従って、赤玉土を基本に、鹿沼土・桐生砂・富士砂・軽石砂を少し配合します。

高山性植物==鹿沼土4・桐生砂3・軽石砂3。

低山性植物==赤玉土3・鹿沼土3・桐生砂2・軽石砂2。

平地性植物==赤玉土5・鹿沼土2・桐生砂1・軽石砂1。

-----------------------------------------------------------

土の種類にはそれほどこだわらず手に入り易い物で弱酸性になれば構わない様です。桐生砂(きりゅうずな) や鹿沼土の代わりに軽石砂や日向土(ひゅうがつち) を使っています。

↑

(鹿沼=桐生砂という連想が今イチよく理解できない。pHが違うのに、用土にこだわらないので、特性が同じようなものだからOKということなんでしょうね。)

-----------------------------------------------------------

ツバキは、浅く根を張り、好気性のため、土の中に空気が通らなくてはいけないそうです。

鉢植えで、細かすぎる土では窒息するのだそうです。

また、弱酸性を好みます。

酸性で、崩れにくいコロコロの土に砂質の土を混ぜた物が良い、ということで、

酸性の鹿沼土と砂質の日向土(なければ桐生砂)の5・5のブレンドが最適だそうです。

↑

(日向土=桐生砂なの? 日光土と打ち間違えたと考えると納得なんだけど、砂質の土ということで桐生砂。特性だけ見て、深く考えるなということなんでしょうね。)

-----------------------------------------------------------

一例としては赤玉土と鹿沼土(桐生砂や軽石砂などなんでもOKです)を混ぜたものです。混ぜる割合は適当でかまいませんが、鹿沼土、桐生砂、軽石砂が多いと乾燥しやすいので、小さい鉢の場合は赤玉土の割合を増やしています。

↑

(保水は赤玉土で、後は通気性と排水性ですね。)

-----------------------------------------------------------

桐生砂は風化の進んだ火山砂礫で、保水性が良いく、砂と言っても性質は異なりますが、粘質のケト土や黒土に混ぜることで土が軟らかく(固まりにくい)なります。

-----------------------------------------------------------

桐生砂で検索して、ずっとロムっていると、色々な植物の栽培に桐生砂が使われているのですが、赤玉土と鹿沼、桐生砂と富士砂を混ぜて使う組み合わせが多いことに気づきました。赤玉土と鹿沼なんてpHが違うのに、どうして組み合わせるのでしょう。鹿沼=桐生砂も今イチ理解できません。調理は素材の味を引き出す為に、極力調味料は抑えた方が美味しくなると思うのですが、まさか砂糖の甘みを引き立たせるために塩を入れるのと同じだという分けではないでしょうに。用土の色合い・植物の映え具合を加味して、色々混ぜて使うのでしょうでしょうか。

難しく考えるな。通気性と保水性、排水性、保肥性を捉えて作れば、適当で良いんだよ。というのが結論かもしれないですね。

-----------------------------------------------------------

【火山灰土】

硬質赤玉土 関東ローム層の火山灰土。灌水で崩れやすいのが難。購入の際には必ず硬質でみじんの少ないものを選ぶ

焼赤玉土 赤玉を高温で焼いたもの。無菌で超硬質で崩れにくく使いやすい。少々値段が高いのが難

硬質鹿沼土(日光砂) 鹿沼土と桐生砂の間の層にあり、鹿沼土より崩れにくく扱い安い。入手しやすくもっとよく使われ

桐生砂 鹿沼土より深い層にある火山灰土鹿沼土より一層硬く崩れにくい。弱酸性(鉄分を含む)

↑

(やぱっり重なり合った同じ地層から産出されていたんですね。)

蝦夷砂(樽前土) 樽前山の噴出物。多孔質で保水性、通気性に優れている

日向土 霧島火山の噴出物。桐生砂に似た性質。

十和田砂 八甲田山の噴出物。蝦夷砂に似た性質。

(桐生砂と日向土が似てるなんて、使ったことないけど何か不安。)

(蝦夷砂は販売されてないけど、十和田砂は売っていた。)

【火山岩】

富士砂 富士山溶岩の火山礫。特徴的な黒色で化粧砂などに用いられる。

軽石砂 火山の噴出物で軽く水はけが非常に良い。

浅間砂 多孔質で通気性に優れている。

坑火石 伊豆七島で産出する多孔質の岩石。加工しやすく組石鉢などに使用しやすい。

http://www.arasawasanso-en.co.jp/subpage/link2-sub4.html

-----------------------------------------------------------

黒土(黒ぼく土) 通気性:△ 保水性:◎ 保肥力:◎

黒ぼく土ともいい、火山灰に有機物がたまった、いわゆる表層土です。

赤土 通気性:△ 保水性:◎ 保肥力:◎

火山灰土の下層30センチ位の黄褐色のやや粘質のローム質火山灰土が赤土です。

赤玉土 通気性:◎ 保水性:○ 保肥力:◎

関東ローム層の赤土を粒径ごと大・中・小にふるいわけ微塵を除いたものが赤玉土です。

鹿沼土 通気性:◎ 保水性:○ 保肥力:○

火山砂礫が風化したもので、栃木県鹿沼市周辺の関東ローム層の下から採取されるためこの名前がついた。

http://www.forex-mori.com/soilraw.html

↑

(関東ローム層の地表:黒土〜赤土=赤玉土〜鹿沼土〜硬質鹿沼土=日光砂〜桐生砂:地下)

(関東ローム層という一つ?の地層から全て産出されており、地質の違いに産地の地名を品名として名付けてブランド化。鹿沼や桐生という地域全体が日本の園芸界を席巻している、ブランド化に成功した地場産業といえるのでは。)

(産地により種類が違うと思い込んでいるけど、地層なんだから、浅ければ赤土で、深く掘れば鹿沼土であり桐生砂であり日光砂になるんだから、園芸家は洗脳されているのでは。)

-----------------------------------------------------------

赤玉土と鹿沼土の製造工程を紹介している有限会社大柿園芸。

産地ではなく、地層で商品が分かれてますよね。

http://www.k3.dion.ne.jp/~o-gaki/

-----------------------------------------------------------

【火山レキ】 通気性:◎ 保水性:△ 保肥力:△

火山レキは火山噴出物の仲間です。噴出物には火山灰以外にも卵ぐらいの大きさの火山礫、黒っぽい スコリア、白っぽい軽石(パミス)というように様々なものがあります。

その内の2mm〜64mmの卵ぐらいの大きさのものを火山レキと言います。粒の違いで多用途に使用されます。

【軽石】 通気性:◎ 保水性:△ 保肥力:△

軽石は火山噴出物の仲間です。噴出物には火山灰以外にも卵ぐらいの大きさの火山礫、黒っぽい スコリア、白っぽい軽石(パミス)というように様々なものがあります。

その内、火山が噴出する際に急に圧力が下がると同時に内部のガスを放出し多孔質で海綿状になった岩石で浮石とも言い一般的には軽石と言います。

【火山灰】 通気性:◎ 保水性:△ 保肥力:△

火山灰は火山噴出物の仲間です。噴出物には火山灰以外にも卵ぐらいの大きさの火山礫、黒っぽい スコリア、白っぽい軽石(パミス)というように様々なものがあります。

火山灰の粒度は2mm以下とされ、砂糖くらいの大きさをしています。結晶の構造によって火山灰の中でも、結晶質火山灰、ガラス質火山灰、石灰質火山灰というように火山灰は一様ではありません。鉱物が多いもの、ガラスが多いものというような特徴として捉えられます。

http://www.forex-mori.com/soilraw.html

↑

スコリアとかパミスとか良く分らないけど、

少しは解った気になれるHP。(^^;

http://www2s.biglobe.ne.jp/~aaihara/eruption.htm

-----------------------------------------------------------

火成岩を造っている鉱物を調べる。

1.火山灰中の鉱物・・・試料「桐生砂」

ローム層の土を椀がけして洗い出し、双眼実体で観察する。

園芸店で「桐生砂」を買った。赤城山が供給源だろうか。カクセンセキ、ジテッコウ、長石、セキエイ、カンランセキが見えた。

http://72.14.235.132/search?q=cache:doxmHydAtvAJ:members.at.infoseek.co.jp/Jintann/koubutu.htm+桐生砂&hl=ja&ct=clnk&cd=100&gl=jp

↑

(このサイトをみると、桐生砂には多くの鉱物が混合されており、桐生砂とは混合した総称であると感じ取れました。また、ローム層ということは赤玉土や鹿沼土が在る地層ですよね。下層火山砂礫という言葉は、ローム層の下の方に在る火山砂礫という意味だったんでしょうか。)

-----------------------------------------------------------

「富士砂」は1707年の宝永山から吹き出した軽石の一種。

「鹿沼土」は約三万年前に群馬県の赤城山から噴出した軽石が風化した物で、保水性にすぐれ多量のイモゴライトやアロフェンを含んでいます。

「赤玉」は強い風化作用を受けて養分が抜け、鉄やアルミニウムしか残っていない土。

↑

(軽石が硬質鹿沼土=日光砂。日光砂が風化したのが鹿沼土。更に強く風化したのが赤玉(赤玉を人の手を加え加工して商品化したのが赤玉土。という解釈で良いんですよね?)

-----------------------------------------------------------

Q3:どんな種類の土があるのですか?

産地によって名前が付けられている。桐生砂は保水や保肥性は良いが、富士砂や矢作砂は劣る。

↑

(保水性=保肥性という考えで良いのか。排水性も良いから肥料も流れてしまわないのだろうか。産地によって名前が付けられているという抑え方は、良くないと思う。用土も鉱石なら、鉱石で分類して+産地で表記してほしい。)

-----------------------------------------------------------

桐生砂──保水力が良く盆栽に/日向砂──東洋蘭には不可欠

桐生砂 鹿沼土の隣で産出する。鹿沼土よりずっと硬く、ちょっと押してもつぶれず、多少の砂れきが交じっている。保水力も良く、山草やツツジ、盆栽に非常に使いやすく何年も障害なく又ふるい洗いも容易である。挿し木用と培養土用にちょっと使うとやめられない。桐生砂も挿し木用には一度水をたっぷりかけて使うのが無難。鹿沼土と共に購入したら一度よく乾かしておくと長年使える。大小の粒が交ざっているから用途に応じてふるい分けて使う。

日向砂

・鹿児島県の桜島からの噴出物はシラスといって完全な軽石の粒状物。厚い層となっており、保水力は良いが肥料の吸着力が悪く、シラス地帯は作物や樹木の生育が悪い。大雨で流れ出すため被害が多く、この軽石砂の園芸用途は少ない。シャボテンを植えるには良いが、植えかえの時は鉢を壊さねばならないし、追肥や施肥を要する。

・日向砂は霧島火山群の噴出した火山れきで、宮崎県の都城地方にあり、所によって硬軟があるが、鹿沼土とシラスの軽石砂の中間の性質を持っている。粒の大きさを選別して売られているので、鹿沼や桐生のようにふるい分ける必要はない。東洋蘭の栽培には欠かせない。遠い産地なので値段はちょっと高くつく。一度使ったのを軽く焼いてからまった根を灰にすると再使用ができる。

・浅間砂の中にも同質の軽石砂があるが、これは丁寧に表面の微粒を洗い落とすことが必要。

http://chuo-print.com/engei/kiji/en117.html

↑

(この方のサイトが一番シックリきました。火山性の砂礫だと言っても、山形県には鳥海山、月山、蔵王と、火山はありますが、種類=溶岩が違います。一つの山(例えば鳥海山)でも、噴火した場所と年代で地質が違うのですから、同じな分けはありません。日向砂=シラス=ボラ土ではないと思います。)

-----------------------------------------------------------

日向土

宮崎県の台地から産出する火山礫質用土で、ボラ土、日向砂ともいいます。多孔質で通気性、排水性が非常によく、保水性にも富んでいることから、ラン類や山野草の栽培に使われます。性質は鹿沼土に似ていますが、粒が硬質でつぶれません、これによく似たものが北海道の蝦夷砂があります。

http://www.forex-mori.com/soilraw.html

↑

(日向土=宮崎県の台地から産出する火山礫質用土=ボラ土、日向砂。鹿児島県の桜島からの噴出物ではないのですね、良心的。『ひょうが』とひらがなの商品の日向土もありますが、凄く怪しいと感じているのは、私だけでしょうか。蝦夷砂もそうですけどね。多孔質で通気性、排水性が非常によく、保水性にも富んでいる=日向土=鹿沼土=蝦夷土。でもpHは違う。)

-----------------------------------------------------------

桐生砂=北関東に見られるやや風化の進んだ火山砂礫。川砂などに比べるとやや水もちはいいが、水や栄養を保持する力はあまり大きくない。一般にはかなり粒径の大きいものから微少な粘土まで、さまざまな粒子の混じった状態で売られている。山野草には好んで使われる。

群馬県桐生市の付近で産出する、富士砂よりもやや風化の進んだ火山砂礫です。

以上の「土」を北海道の土壌に当てはめてみると次のようになります。

鹿沼土:風化(腐朽)の進んだ軽石のことで、北海道では樽前山火山灰d層がこれに近いものです。北海道の火山性土(特に、粗粒火山性土あるいは火山放出物未熟土などと呼ばれる土壌)の表土〜心土にある軽石は、渡島(駒ヶ岳)、石狩・胆振・日高(支笏、恵庭岳、樽前山、有珠山)、根釧(摩周岳、カムイヌプリ岳)管内などに堆積年代が異なる新旧の各種軽石が見られますが、鹿沼土程には風化が進んでいない(潰れにくい)ものが多いようです。

軽石:さきに述べたとおり、道内各地に様々な軽石があります。例えば、駒ヶ岳、樽前山、有珠山、支笏、恵庭岳、カムイヌプリ岳等の火山から噴出したものが良く知られています。

http://www.agri.pref.hokkaido.jp/center/seika/soilqa/q15.htm

↑

(蝦夷砂の説明では、このサイトが一番シックリきました。火山性の砂礫は、噴火した場所と年代で地質が違うのですから、同じな分けはないんですよね。)

-----------------------------------------------------------

■富士砂

富士山周辺から産出される黒い火山性砂礫です。

多孔質の割には重く、保水性に富んでいます。

粒の大きいもので植えると排水性がよくなる一方

粒の細かいものは保水性が良すぎて

乾燥を好む植物には向きません。

(桐生砂もそうなのかしら?)

山野草の基本用土として使用される他、

他の用土と混ぜて鉢植え用土を作ると

固まりにくくなるという性質を発揮してくれます。

(これは桐生砂と同じ特性ですね。)

-----------------------------------------------------------

富士山の火山灰を園芸用に加工した用土。富士山の裾野・御殿場付近に堆積しています。

「スコリヤ」とも呼ばれており、土壌の排水性を高めるはたらきがあります。

-----------------------------------------------------------

富士砂

富士山の溶岩の細かいところをふるいわけて販売されています。「溶岩」ですので、多孔質です。「高山植物」の栽培に良く使用されています。保水性も排水性もありますので、山野草とか高山植物などの栽培には最適です。篩い分けて細かいところを赤玉土と混合して利用しています。

↑

(本当にふるい分けされて販売されているの? 桐生砂小粒と表記されていても10-20mmの粒が混じってるわけでしょ。怪しいもんです。でも諸先輩方に言わせたらそれでも正常なんですよね。)

-----------------------------------------------------------

富士砂

宝永火山の火山砂礫。年代が新しいので風化は進んでいず、粘土分は含まない。黒色で重い。粒子は硬くて崩れないが、粒子の中にすき間が少ないので水や栄養を保持する力は小さい。大小の粒子が混じった状態で売られていて、山野草に使われる。

↑

(大小の粒子が混じった状態で売られていて、「ふりるい分けてのも売っている」ということなんでしょうか。ふるい分けの商品を買っても、大雑把というかしら。)

-----------------------------------------------------------

富士砂 使い方次第で色々な場所で活用可能です

簡単に言えば溶岩砂です。底に敷けば雰囲気もいいし、溶岩石を使ったレイアウトにもよく合います

↑

(富士砂は溶岩。溶岩砂って、軽石の製造みたいに、溶岩を砕いて粒を揃えたということかしら。桐生砂は溶岩ではないので、富士砂=桐生砂ではないということですよね。)

-----------------------------------------------------------

富士砂 通気性:◎ 保水性:△ 保肥力:△

静岡産(富士山周辺)の黒色のやや重い火山砂礫。多孔質なので保水性、通気性に富む。山野草の栽培に用いられるほか、水はけよくするための混合材料とされる。表土の化粧砂としても使われる。

-----------------------------------------------------------

2008年12月13日

種類が違う

モクズガニは山で育ち海で産卵します。

秋に山を下り海で産卵&越冬して、春に川を上り山(渓流=沢)で育ちます。

モクズガニは、豊かな山と豊かな海が、川でつながった環境でないと

生きて行けない生き物なんです。

日本固有の生き物の多くは、複雑な自然環境に絡み合い、生物多様性の中で生きています。

上海ガニは「要注意外来生物」に指定され、既に諸外国で問題視されており、

日本でも生態系に悪影響の恐れ生き物として危惧されています。

そんな生物を安易に養殖事業させて、良いものでしょうか。

海の牡蛎(カキ)養殖や、磯の磯焼けに対処すべく、

漁師さんや地域住民、釣り人などが山へ植林を行っているほど、山と海の関係は知れています。

山と海を行き来するモクズガニの存在は、豊かな自然環境の指針の一つであり、

山形を代表する食材の一つです。

地域活性、地域雇用と大義名分があっても、

上海ガニには山形の観光&食材ブランドを著しく貶める危険性があるのです。

上海ガニが外部へ流出するような事が起きる前に、養殖は即刻禁止すべきです。

大学への基礎数学-雑記帳

上海ガニ、要注意外来生物に指定

http://kisosuu.cocolog-nifty.com/zakki/2005/01/post_2.html

特定外来生物の解説

http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/list/L-kou-05.html