2023年03月21日

2023年03月16日

福寿草 象潟〜金浦の自生地

例年と違ってほとんど雪が残ってなく、ふきのとうは芽吹いたばかり。

福寿草も咲き始めで、今週末から見頃になりそうです。

撮影していて気付いたのですが、福寿草が良い感じに咲いている場所は木の影が邪魔します。

今は木々に葉がありませんが、夏場は葉が生い茂り日陰を作るでしょうから、

春は陽が燦々と照り、夏場は木陰になる場所が、福寿草の生育に適した環境なんでしょうね。

2021年04月10日

大鳥地区の福寿草

訪れたのは1週間遅かった感じで、鉢植えされていたのを撮ってきました。

「種は着かない」との事で、恐らく福寿海。

昔出稼ぎに行った人たちが持ち帰り、植えたのではないでしょうか。

「増える場所では増えるけど、土が悪いとなかなか増えない」との事。

土が悪いというより、大鳥地区は豪雪地帯なので家の周りの畑や山にまだまだ残雪があり、

雪解け水が豊富で土が湿り過ぎているのではないかと感じました。

2021年03月11日

2021年03月05日

福寿草 象潟の自生地

パッと見ため、まだ咲いていないように見えましたが、よく探してみると、まばらに僅かですが咲いていました。

ツボミ(花芽)も見当たらず、開花の見頃は来週14日(日)頃。21日(日)まで楽しめるのではないかと思います。

2020年03月16日

福寿草 自生地 巡り

ですが、自生地の生息数が昨年が減少し続けており、花も終わりで、ほとんど撮影せずに終わりました。

↑2020年03月15日

↓2018年03月21日「福寿草 自生地 2018 a 見ごろ♪」は見事でした。2019年03月10日「福寿草 自生地 巡り」から突然減少したそうです。

久しぶりに2016年03月25日「自生地の福寿草.3」の場所へ行きましたが、此処も花数が減っていました。

↑2020年03月15日:二股の木の根元にしかまとまって生えていません。「これだけ!?」という感じ。

↓2016年03月25日「自生地の福寿草.3」:二股の木に向って群生していたんですけど、今はありませんでした。

2019年03月24日「福寿草 自生地 巡り」で紹介した場所では既に花が散っており、

よいアングルが無かったので撮影しませんでした。此処でも花数が少なく感じました。

↑2020年03月15日:昨年は2箇所で咲いていましたが、今年は1箇所だけ。消滅したのかな・・・。

↓2019年03月24日「福寿草 自生地 巡り」

2020年03月12日

2020年03月05日

2019年03月24日

福寿草 自生地 巡り

↑福寿草の群生とは、こんな感じで散っている状態です。

↓園芸店で販売されているミチノクフクジュソウのお花畑のようには密集して咲きません。

↓ポツンと離れて芽吹いいて、種で増えていることを思わせます。

↓水辺に咲いているように、福寿草は水気と肥料気が欠かせません。

2019年03月16日

福寿草 松山地区のお宅にて

ン十年前に地区の方から分けてもらったそうです。

葉が赤紫なので、園芸店で販売されているミチノクフクジュソウのようです。

普通の福寿草は「一塊の株」って感じで咲きますが、

この赤紫のミチノクフクジュソウは「個々の集合体」って感じ。

2019年03月10日

福寿草 自生地 巡り

今年は暖冬少雪の影響なのか、雪解けを待って一斉に開花した!という感じではなく

傾斜がきつく陽当たりが良い場所では咲いていますが、本数が少なく間ばらな感じ。

傾斜が緩い場所では、これからといったところ。

↓2018年03月21日「福寿草 自生地 2018 a 見ごろ♪」で紹介した場所では、露骨に少なかったです。

↑2019年03月09日:まだ時期が早かっただけだと良いのですが・・・。

↓2018年03月21日「福寿草 自生地 2018 a 見ごろ♪」

↑2019年03月09日:茎が結構伸びているので、早い時期に開花したと思われます。

↓2018年03月21日「福寿草 自生地 2018 a 見ごろ♪」:茎は短く、雪解けを待って一斉に開花した感じ。

2018年11月15日

福寿草 山形市の自生地 山形新聞より

太陽に向かって開く春の花、フクジュソウが山形市岩波地区で見頃を迎えた。

畑の斜面などが黄色に染まっている。

満開を迎えている畑のフクジュソウは

15年ほど前に地区で数カ所に植栽したものから種が飛び、根付いた。

土との相性に敏感なのか、植栽しても咲かない場所もあるが、

この畑は土壌が良かったようで次第に増えたという。

今年は3月20日ごろに、ぽつぽつと開花し始めた。

「全部咲くまで時間がかかると思ったが、晴れた日が続き一気に咲きそろった」

と近くに住む河合卓(たかし)さん(81)。

春の日差しの下、開花を楽しみにしていた近所の人も訪れ、花談義をしていた。

やっぱり傾斜地だし、一部にしか根付かないんだね。

で、根付くと大繁殖。ということは自生するには肥料気が必要で、肥料気があるから増える。

ということなんだと思います。

2018年03月23日

福寿草 自生地 2018 日陰の自生地b

此処は近所の婆さんが庭に植えていた福寿草を移植したことで発生した自生地だそうですが、

それを教えてくれた奥さんは「盗っていく人がいるので花数が減った」と言ってましたけど

花径と葉が小さく、日当りの悪さを感じたので、笹竹が繁茂して福寿草を駆逐しているのでしょう。

見応えしそうな場所を撮影していますが、笹薮の中に単体で咲いているのも幾つかありました。

此所では日当りの悪さから、株で増えていないようです。

2018年03月23日

福寿草 自生地 2018 日陰の自生地a

茎が伸びているし蕾みだし、土の湿り気が多かったので、最近まで雪が残っていたと思われます。

此所でもフキノトウと混生しているようです。

なんとなく福寿草が線上に生えている気がして、日照の境界線かなと思ったりしました。

2018年03月22日

福寿草 2018 水辺の自生地b

沢が流れる湿地で自生しているから驚きです。

葉が茂っている時期は潅水を欠かせないので、実は水を好むのではないかと感じてましたが、

福寿草の用土は通気性が大事ってことで、淀んで無いと通気性が高いので意外と平気なのかもしれませんね。

2018年03月22日

福寿草 2018 水辺の自生地a

不思議とフキノトウの脇で咲いていることが多い気がします。夏場はフキの葉で日陰になるからかもしれませんね。

2018年03月21日

2018年03月21日

福寿草 自生地 2018 a 見ごろ♪

「父親が植えたとは思えないから、爺さんでも植えたんじゃないかな」とのこと。

ちなみに「昔は家の屋根が茅葺きで、葺き替えした時の古い萱を捨てていた場所」だそうです。

とても綺麗に咲いていましたが、

「今年は異常で、例年の半分も咲いてない感じだ。こんなのは初めてで、原因不明で残念だ」

と今後を心配されていました。

暖かくなると蔓が生い茂る斜面だそうです。

足元に注意して見てみると、枯れ草の下に蕾みが幾つも見れました。

枯れ草を取り除くと、蕾みがポン!と開いたのでビックリです。

隣りの地主の爺さんいわく「この辺りで福寿草が咲いているのは隣りだけ」とのことでしたから

天然ではなく移植したものと思われます。

2018年03月16日

福寿草 自生地 2018

2017年04月29日

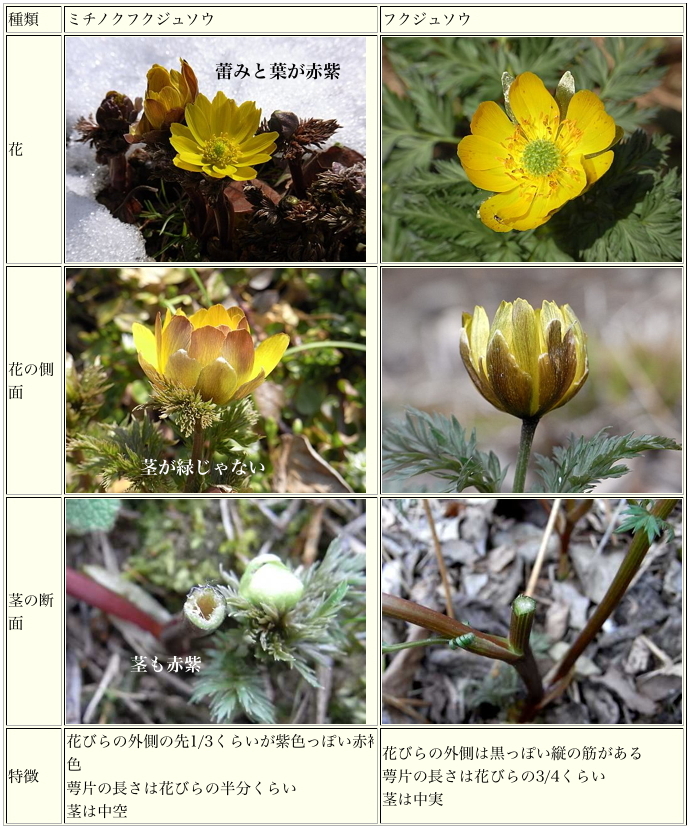

福寿草 品種 種類 見分け方

「内陸地方で栽培されている福寿草は、種類が違うようだ」という旨のことを記しましたので、

今回はそれを調べてみました。

先ずは2009年11月20日「福寿草の種類」を書いた時、福寿草の種類は3種類とされていましたが、

今改めてネット検索すると、

2009年段階では一部で表示されていたシコクフクジュソウ(四国福寿草)が加わり4種類と認識されているようです。

-----------------------------------------------------------

・日本固有のフクジュソウ

・北海道からサハリン,シベリア東部に分布するキタミフクジュソウ

・本州北部から九州,朝鮮半島,中国北部まで分布するミチノクフクジュソウです。

・四国と九州の一部(宮崎県)にはシコクフクジュソウ

数年前まで,日本にあるフクジュソウは1種類だと理解されてきたが

現在では,従来フクジュソウの学名として用いられてきたAdonis amurensisは,

北海道東部に限定して自生するキタミフクジュソウを指すものとされることになった。

北海道(主に西部),本州,四国,九州で見られるフクジュソウの学名はAdonis ramosa。

本州中部〜北部(主に日本海側※)にはミチノクフクジュソウ(Adonis multiflora)。

四国と九州の一部(宮崎県)にはシコクフクジュソウ(Adonis shikokuensis)があるとされるに至っている。

日本産のフクジュソウは近年分類の見直しがなされ、

キタミフクジュソウ(A. amurensis)

フクジュソウ(A. ramosa)

ミチノクフクジュソウ(A. multiflora)

シコクフクジュソウ(A. shikokuensis)の4種に分割されたようです。

-----------------------------------------------------------

というわけで、上記四種類の中で山形県に該当するのが

フクジュソウとミチノクフクジュソウの2種になります。

フクジュソウとミチノクフクジュソウの違いを調べると、

蕾みの時に花弁を包んでいる外皮=花びらの一番外側の萼片(がくべん)の長さで見分けが着くとのこと。

長いのがフクジュソウ、短いのがミチノクフクジュソウ。

下記画像は当BLOGに掲載した画像ですが、これを視ると、ウチのはフクジュソウになります。

ということで内陸で栽培されていたのはミチノクフクジュソウですね。

また、フクジュソウとミチノクフクジュソウとの違いが判りやすく紹介されていたサイトがありました。

新・高井野風土記>季節の花>【高井野の福寿草】

これで萼片(がくべん)の長さを見比べると一目瞭然です。

葉の色と茎の色

上記画像で萼片(がくべん)の長さを見比べると同定は一目瞭然なのですが、

私が最初に違和感を覚えたのは萼片(がくべん)ではなく、葉の色と茎の生え方なんですよね。

ネット上ではコピー&ペーストで作製された文章で溢れているので、どのサイトでも異口同音なことしか書いてなく

何処にも「ミチノクフクジュソウの葉は赤紫色をしている」と書いていません。

(上記画像内の文字「蕾みと葉が赤紫」「茎が緑じゃない」「茎も赤紫」は私が加えました)

葉の色で品種を見分けてはいけないのでしょうか???

それに「茎が中空がミチノクフクジュソウ」「茎が中実がフクジュソウ」というのも、本当でしょうか?

先日の強風で折れたウチのフクジュソウは茎が中空です。指針となる折る位置が存在するのでしょうか?

それよりも、茎が中空か中実かより、茎の色で判断して品種を見分けてはいけないのでしょうか?

どうみてもミチノクフクジュソウの茎は赤紫色なんですけど・・・。

河北町の民家で咲いている福寿草の写真をよく視ると、外側に茶色い萼片が見える花が1輪あり、

花びらの半分ほどの長さですから、やはりミチノクフクジュソウですね。 葉と茎が赤紫。緑色ではない。

フクジュソウとミチノクフクジュソウは生え方が違う

上記画像のミチノクフクジュソウは、植えて15年経つと新聞に書いてました。

一見すると等間隔で植え付けしたように見えますが、ミチノクフクジュソウは上記の様に等間隔で生えるのです。

遊佐町大楯地区の高橋爺さん宅の庭でも、同じように等間隔で咲いていました。

均等に離れて生えるので、お花畑のように見える咲き方をするのがミチノクフクジュソウです。

下記画像は私が紹介した自生地と、仙台市太白区蕃山、南会津町南郷地区中小屋のフクジュソウ自生地の様子。

株毎に密集した形で点在して自生しているので、まばらに咲いており、「一面お花畑♪」とは言い難い状況に咲きます。

下記はミチノクフクジュソウ自生地の画像。

長野県東筑摩郡筑北村の大側地区にある福寿草の群生地の写真。

フクジュソウとミチノクフクジュソウの生え方に言及されていた方がいました。

------------------------------

多摩と入間の雑学的な散歩「ミチノクフクジュソウとフクジュソウ、色が異なるよ@植物多様性センター」

ミチノクはタネで増えていくので、このように点々と生えてきます。

フクジュソウは主に根茎から芽を出すので、1株がまとまって咲いてます。

私の記憶ではミチノクはまだまだいっぱい花が出てきて一面がレモンイエローに染まります。

------------------------------

記事の行間から、この方もネットで得た情報でブログネタを書いたと思われます。

「ミチノクはタネで増えていく」という記述を他のサイトでは見かけませんし

福寿草は種では増え難いというネット情報と、ミチノクフクジュソウの生え方から推察して、憶測で書いたのでしょう。

ですがミチノクフクジュソウは1本1本別れて生えているというのには同感です。

下記画像左が多摩と入間の雑学的な散歩さんで、右が四季の山野草「ミチノクフクジュソウ」の画像。

興味深いのが左の画像で、茎をよく視るとと、竹林のように1本1本が別れて生えて群生しています。

だから開花するとお花畑のようになるんですね。これがフクジュソウとの生え方の違いだと感じています。

ミチノクフクジュソウが生長すると、葉は深い緑色になります。

ニイガタ越後「旬の撮影地」さんの福島県 喜多方市山都町 福寿草まつりの記事のは、

自生しているのがフクジュソウなので、まばらに咲き、茎は株から斜めに生えていますね。

※「(主に日本海側)にはミチノクフクジュソウ」というのには大いに疑問。

陸奥は福島県などを指しますし、秋田県、山形県など日本海側はフクジュソウだからです。

秋田の菅原さんのHP「山釣り紀行」から「山野草」→山野草入門を閲覧。