2012年03月21日

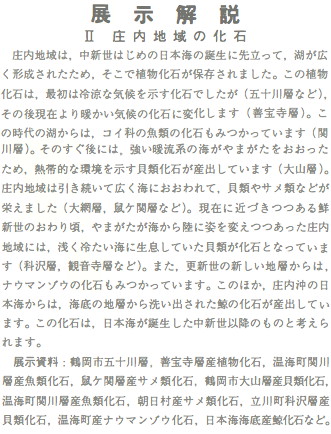

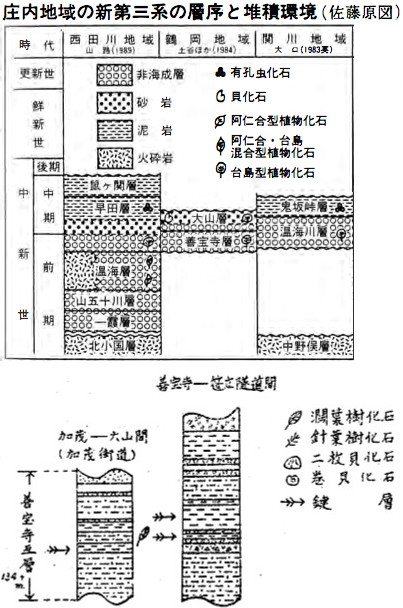

鳥海山の埋もれ木

埋没杉は鳥海山の秋田県側にあり、

ぬかるんだ葦原の中で重機がうごめき、掘り出していたのを観たことがあります。

その時に見た埋没杉は指して大きくもなく、普通のサイズでしたが、

改めてネット検索してみたら、過去には驚きのサイズが掘り起こされていたんですね。

(株)マルダイ 3672年の時を刻んだ超巨木神代杉

http://www.marudai-fuji.co.jp/files/corporate_info/jindaisugi.shtml

幻のショット満載!神代杉フォトアルバムはこちらへ

http://www.marudai-fuji.co.jp/jindaisugi_photo/index.html

ネット上では他にも似たようなサイズの埋没杉の画像が掲載されていました。

悠久の流れといいますか、豊かな自然とは、本当はこういう規模のことを言うのでしょうね。

2012年03月20日

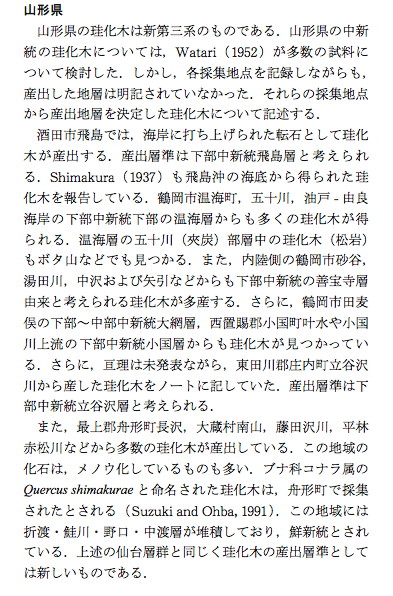

木の化石 珪化木

いびつな輪切りですが、断面の左右に年輪が見てとれます。

2007年11月07日『化石?!』は、木の枝の化石だったのでしょう。惜しいことをしました。

[PDF] 山形県立博物館 平成10年度企画展 やまがた化石鞠語

http://www.yamagata-museum.jp/archive/exhibition/e-187.pdf

[PDF] 日本から産出する珪化木について - 83 Terada.pdf

化石 83,64-77,2008 寺田和雄 福井県立恐竜博物館

山形県立博物館のHPでは、県内外で採取された化石を見ることができます。

ホーム > 収蔵資料データベース > 地学(化石)> 全件表示

http://www.yamagata-museum.jp/materials/

庄内地方の化石に関するサイトを有したHP。

↓

たかだて☆おとぎランド > 石ランド

http://www2.jan.ne.jp/~h-togasi/isiland.htm

ベルタウンへようこそ! > 化石コレクション!

http://www4.ocn.ne.jp/~suzu-ts/taku-fossil.htm

葉っぱの化石を色々観ても、ゆうんさんの娘さんが掘り当てた

葉っぱと枝と木の実付きの化石は見かけませんので、やはり貴重なようです。

↓

ゆうんさんの娘さんが掘り当てた化石画像

http://photos.yahoo.co.jp/nys_823

http://nihonsakurasou.n-da.jp/e166713.html (コメント欄)

専門家のサイトで情報量が多いからでしょうか、リンクが複雑で観辛い。(^^;

油戸で採取された葉っぱの化石の画像あり。

↓

産総研 地質調査総合センター

地質標本館 > 化石標本 植物化石 > 産地別索引(日本地図,都道府県別) > 山形県

地質標本館⇒地質標本鑑賞会⇒第4展示室:化石 植物化石 産地別索引⇒一覧 東北地方:山形県

h ttp://www.gsj.jp/Muse/

h ttp://www.gsj.jp/Muse/hyohon/hyohon.htm

http://www.gsj.jp/Muse/hyohon/F-Plant/ind-loca/lst-yamaga.htm

山形県立博物館 日本海と山形

http://www.yamagata-museum.jp/archive/pictorial-record/pr-13.pdf

山形縣西田川炭田北部の地質構造 : 庄内平野周縁地域の地史學的研究 (その 1)

http://ci.nii.ac.jp/naid/110003012228

2012年03月11日

今更ですが. '12-4

『桜草見立相撲』文久元年(1861年)

龍田姫

龍田ノ舌?

龍田川

龍田錦

農業世界 昭和15(1940)年11月号付録 櫻草の作り方:上原梓 佐々木尚友共著

36-42P:絞り立田

18P:溝口伯爵実生:龍田錦

加藤亮太郎著『日本桜草』加島書店(昭和34(1959)年5月)

桜草花品全文化9(1812)年

61P:竜田川

桜草写真

63P:立津田

桜草花形帳 安政年間(1854-1859年13-14代将軍)

64P:竜田姫

68P:溝口伯爵 竜田錦

82P:立田川

84P:絞り立田

89P:立田川

226P:絞立田 立田姫の絞り入り

232P:立田川

232P:竜田川

232P:立田錦

232P:立田の夕

鈴鹿冬三著『日本サクラソウ』NHK出版(昭和51(1976)年5月)

桜草花品全文化9(1812)年 第11代将軍徳川家斉 1868年慶応4年明治元年

118P:桜草写真 立津田

119P:竜田川

132P:竜田姫

謡曲中からの日本サクラソウ品名

144P:竜田川 竜田 逆矛

144P:竜田姫 竜田

163P:絞竜田

鳥居恒夫著『色分け花図鑑 桜草』学研 2006(平成18)年2月

149P:竜田の夕:絞竜田の紅無地になったもの。

奈良では川の地名でありながら、立田川と竜田川が両方使われているとか。

なので桜草も、立田川と竜田川どちらでも良いらしいです。

ただ、新しい問題と遭いました。

加藤亮太郎著『日本桜草』では、立田姫の絞り入りが絞立田 と記載されているのに

鳥居恒夫著『色分け花図鑑 桜草』では、絞竜田の紅無地が竜田の夕だと書かれています。

立田姫の絞り入りが絞立田で、絞竜田の紅無地が竜田の夕???

どちらが正しいのか判りませんけど、絞りが先に存在するのはおかしいと感じます。

緋鯉から白や黒が混じった錦鯉が生まれることは理解できますが、

白や黒が混じった錦鯉から生まれた紅無地の個体が緋鯉という理屈は変ですからね。

加藤亮太郎著『日本桜草』を読みますと

現在鳥居恒夫氏が世話人代表を務めています東京のさくらそう会を立ち上げられた大山玲瓏氏、

(『(大山玲瓏氏は)『農業世界』の名編集長といわれらただけに、云々。』世界のプリムラより)

農業世界 昭和15年11月号付録 櫻草の作り方の著者である佐々木尚友氏などと交流があったことは明白であり

小石川植物園の松崎直枝氏たちが実際園芸雑誌にまとめた720種に及ぶ品種解説は

出所、文献や作出者などをも明記された貴重な資料であり、基本とすべきものであります。

と書いています。

鳥居恒夫氏とさくらそう会は、桜草の伝統を守り

小石川植物園の松崎直枝氏たち残した資料を基本として受け継いでいるのでしょうか?

鳥居恒夫氏たちは小石川植物園から真の緋の衣を発見したと公言していますが、本当でしょうか?

真の緋の衣を発見したことを理由に、従来の緋の衣を舞子の旭に改名しましたが、それで良いのでしょうか?

さくらそう会の会員たちは、頒布苗さえ入手できたら、それで良いのですか?

2012年03月10日

根切片培養

詳しいことは理解できませんが、品種に因って再生に差があったとそうで、

面白いと思いと感じたので紹介します。

サクラソウ (Primula sieboldii E. Morr.) の根切片培養によるin vitro繁殖

http://www.jstage.jst.go.jp/article/hrj/4/1/4_21/_article/-char/ja/

供試材料である園芸品種を何所から入手したのか不明だが、

‘富の春’と‘朝日の匂’という聞き慣れない品種名が在った。

‘富の春’は何と読むのだろう。「とみのはる?」「ふのはる?」

日本桜草総銘鑑の「と」と「ふ」の項を視ても、‘富の春’は載っていない。

「ふ」の項には「〜の春」は無い。

「と」の項では ‘豊の春(とよのはる)’ が在る。

‘朝日の匂’は‘旭の匂’の誤字であろうが、

‘銀龍’が‘銀の竜’へ、立田や竜田のように、

勝手に漢字を変えて問題無いほど園芸や植物の研究者はおおらかなのだろうか?

‘富の春’をネット検索にかけたところ、「富春山居図(ふしゅんさんきょず)」というのがヒットした。

富春山居図(ふしゅんさんきょず)とは元朝末期の画家、黄公望によって描かれた水墨画。1350年完成。

http://ja.wikipedia.org/wiki/富春山居図

‘苔漏の月(たいろうのつき)’というのがあった。これは桜草なのに苔がつくので覚えていた。

出典元は埼玉さくらそう会誌“櫻草”2号とのこと。

2012年03月08日

朝顔鉢

鎌倉のお金持ちが使っていたものだそうです。

似たような鉢を何所かで見たと思ったら、HP『趣味でさくらそう』さんでした。

コラム > 鉢について:http://shumien.web.fc2.com/sakurasou/column/hachi.htm

コラム > 割れた鉢を修復する:http://shumien.web.fc2.com/sakurasou/column/syufuku.htm

この鉢の由来や経緯は知りませんけど、気になる形ですね。

2012年03月05日

今更ですが. '12-3

加藤亮太郎著『日本桜草』昭和34(1959)年5月)では

「立田の夕」が載っており、「竜田の夕」は載っていません。

鳥居恒夫著『色分け花図鑑 桜草』 2006(平成18)年では

「竜田の夕」は載っていますが、「立田の夕」は載っていません。

これは、またまた鳥居恒夫氏とさくらそう会が独断で行った改名行為でしょうか?!

それとも同名異種でしょうか?

2012年03月04日

孫半土鉢.7

ブラタモリ 2012年2月9日放送 『 街の樹木・植物 』に出ていた画像を紹介します。

四季花くらべの内 嘉永6(1853)年出版(嘉永6年=黒船来航=第13代将軍誕生=幕末の江戸時代後期)。

鈴鹿冬三著『日本サクラソウ』昭和51(1976)年

このものにのみ利用された面白い鉢があり、今日に伝わってきたのが、この孫半土です。

鳥居恒夫著『色分け花図鑑 桜草』2006(平成18)年

江戸時代中期(中略)当時はまだ、量産の植木鉢が無く、

小形のものは孫半斗鉢と呼び、植木鉢に活用して、いろいろな草木が植えられていた。

↑

此処でも先達に噛み付いています。

江戸時代は全て手作りですから何をもって量産の植木鉢と呼ぶのか分りませんが

艶やかなな鉢で賑わっていたようです。

鈴鹿氏は桜草にのみ利用された面白い鉢が孫半土鉢だと書いていますが、

↓これが匣鉢(さや)ではないのでしょうか。匣鉢でないなら、量産の植木鉢。

古典園芸の画像をネット上でみつけました。

しかし桜草は『連』という閉鎖的な組織で栽培されていましたからでしょうか

描かれていません。

孫半土鉢は、今の時代なら、渋くて落ち着いた味わいある鉢と言えますけど

江戸中期から後期の趣味としては、時代の波に乗ってなく、地味過ぎやしませんか?

みな立派な鉢ですよ。

↓

千葉県立中央博物館 デジタルミュージアム

浮世絵に見る江戸時代の園芸

http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/special/ukiyoe/iwasatop.htm

第7回 江戸時代の花たち 書物に見る江戸時代の園芸文化

解説:小笠原亮(伝統園芸植物研究家・雑華園文庫主人)

http://www.aboc.co.jp/nature/flowermuseum/07.html

今回調べて感じたことは

江戸時代に桜草鉢は発展し損ね、実は今が熟成期なのではないか。ということです。

江戸時代に量産の植木鉢が無かったから孫半土鉢を使ったのではなく、

桜草が『連』により普及していなかったので、鉢が作られなかっただけ。

代用で使った孫半土鉢は栽培に悪くなかったから、そのまま使い続けた。

桜草の孫半土鉢は伝統ではなく、熟成しなかった古典園芸ではないのか。

鉢の選択が増えた現代で、孫半土鉢に固執する愛栽者が少なく、

全国的には香炉型や伝市鉢の丸形を使う方が多いのは、その現れではないでしょうか。

そんなことを感じたシリーズでした。

2012年03月03日

孫半土鉢.6

農業世界 昭和15(1940)年11月号付録

何でも古老の語るところによりますと、昔焼物を製る時に、この中に入れて焼いたものださうで、元々鉢として製ったものではないらしいのです。従つて底には孔(あな)があいてをりませんから、日本櫻草の栽培にこれを用ひます場合には、鑿(のみ)の如きもので底に水抜き用の小孔を穿つてから使つたものです。

加藤亮太郎著『日本桜草』加島書店(昭和34(1959)年5月)

この鉢は、実は植物を植える為めに作ったっものではなく、貴重な陶磁器類を焼く時の外枠として用いたものだそうです。

したがって、底には他の鉢に見られるような水抜穴がありません。

そこで、鉢として用いる場合には、中央に穴をあけて用いたものです。

鈴鹿冬三著『日本サクラソウ』NHK出版(昭和51(1976)年5月)

このものにのみ利用された面白い鉢があり、今日に伝わってきたのが、この孫半土です。(中略)。

この鉢は、実は植木鉢ではなく、貴重な陶磁器類を焼く時の外枠「さや」として用いたものといわれています。武士の家などでは、これを味噌壺や梅干し壺に利用したとも言われています。

したがって底には水抜き穴がありません。鉢として利用する場合には、中央に穴を開けて用いたものです。

鳥居恒夫著『色分け花図鑑 桜草』2006(平成18)年

江戸時代中期(中略)、量産の植木鉢が無く、そこで台所で塩や味噌を入れていた小鉢を集めてきて、底に水はけの穴をあけ、桜草を植えた。(中略)、日用品として大量に江戸の町でも使われた。(中略)、植木鉢に活用して、いろいろな草木が植えられていた。

世界のプリムラ』 2007(平成19)年 桜草鉢について 伊丹執筆

何処の家の台所にもある瀬戸物の小さな壷、塩入れか何かに使われていた蓋のない壷に目をつけた人は、コツコツと底に穴をあけ、「これでいけるッ」とつぶやいたに違いない。瀬戸物屋に頼んでおけば、安価でいくらでも手に入った。

『農業世界』と『日本桜草』では、陶磁器類を焼く時の外枠と紹介。

『日本サクラソウ』でも、陶磁器類を焼く時の外枠「さや」と紹介。

さらに、武士の家などでは、これを味噌壺や梅干し壺に利用したとも言われています。と書いています。

それなのに、鳥居恒夫氏と伊丹淸は、

・台所で塩や味噌を入れていた小鉢を集めてきた。

・日用品として大量に江戸の町でも使われていた。

・何処の家の台所にもある瀬戸物の小さな壷、何かに使われていた蓋のない壷。

・瀬戸物屋に頼んでおけば、安価でいくらでも手に入った。

と記しています。

何度も書いていますが、鳥居氏が『色分け花図鑑 桜草』の中で

先達たちにないことを断言している箇所は鵜呑みにしてはいけないので、ウソだと疑うことです。

なので先に、鳥居氏が書いていないけど先達たちが書いている

陶磁器類を焼く時の外枠「さや」とはなんぞや? という処をネット検索。

でました、直ぐにヒット。

匣SAYAから発信・やきものの話 ~桃山陶~

2010年12月10日 – 匣」ってなあに?: http://yokohama-now.jp/home/?p=2576

「匣」、又は「匣鉢」と書いて、焼物業界では「さや」と読んで、やきものを焼成する時に使用するある道具を指します。「匣」は通常辞書などでは、「こう」とか「はこ」という読みがなでしか出てきませんので、「さや」という読みかなは、この焼物の世界だけの当て字という事になります。

『ウィキペディア(Wikipedia)』匣鉢

鎌倉時代の藤四郎は南中国の匣鉢を瀬戸に伝えたらしい。

Blog『備前焼 やきもん屋』 匣鉢 2009-01-28

『匣鉢=はこ・はち』と書いて『サヤ』と読む。他の窯業地では『エンゴロ』とも言う。焼成時に素地を保護する『箱』の事。

孫半土鉢という甕が、何のために焼かれたのか、答えは出ましたね。匣鉢だったんですね。

塩や味噌、梅干しを入れた家もあたったでしょうけど、不自然なことが多いと思ってました。

味噌、梅干しを入れるなら、もっと大きいと思います。

日用品として大量に江戸の町でも使われ、何処の家の台所にもあると言うわりには

時代劇にでてこないし、蓋が無いのか不自然。

蓋が無い壺が、日用品として大量に江戸の町に入るだろうか。

ニーズがあるなら、甕は細分化され、お洒落な形と色彩となり蓋付きも誕生したのではないのか。

瀬戸物屋に頼んでおけば、安価でいくらでも手に入った品が、なぜ消えた?

日用雑記なら骨董として伝わっていそうなのに、それもない。

鳥居氏と伊丹氏はさくらそう会は、此処でも巧みな言葉を使っていたんですね。

公的施設の広報には、それを信じた文言が載っていますけど

『本来食器容器として作られた瀬戸焼の陶器』は、過ちになります。

鳥居恒夫氏が世話人代表を努めますさくらそう会の活動は、

さくらそう界に多大な迷惑をかけ、世間と愛好者に誤った認識を広めてしまったようです。

鳥居氏と伊丹氏の記述は、確かに事実ですが、真実ではありませんでした。

さくらそう界は、世話人たちが存命の内に、訂正してほしいものです。

-------------------------------------------------------------

Blog『赤城山のうっさん陶芸工房』に、 匣鉢に徳利を入れて焼いた様子が紹介されていました。

匣鉢の使われ方のイメージになりましたので、紹介しておきます。

氷晶石から出るフッ素ガスを使った窯変の徳利のテストです

http://blogs.yahoo.co.jp/showwajidai/24846789.html

氷晶石からでる”ガス”を使って窯変のテストをした結果の徳利の写真です

http://blogs.yahoo.co.jp/showwajidai/24922412.html

-------------------------------------------------------------

5 - 2 京焼の匣鉢についての研究ノート 木村茉莉

江戸時代の鳴滝乾山窯の匣鉢と現代の匣鉢は、サイズ・成型方法・胎土の点で全く異なるが、 多くの種類のものを使用するという点では共通性がある。 また、 鳴滝乾山窯から時代が新しくなるにつれて、 口径と底径が徐々に一致するようになり、 口縁部の歪みが減っている事が分かる。 口部の厚みは、 1cm代のものから2cmを超えるものへ移り、 再び1cm代へ戻っている。 それは器高にも言えることで、 グラフを並べてみるともっとも厚い時期は明治期だったと考えて良いだろう。 この時代の匣鉢が最も厚い理由は、 現在のような耐火粘土が開発されていなかったことが大きな原因だったと考えられるが、 現代よりも窯がフル作動し、

産や磁器生産も本格化し始める頃であったため、器壁が厚くなければ焼成に耐えられなかった可能性もある。

http://www.arc.ritsumei.ac.jp/archive01/jimu/publications/kidachi/kyoyaki/13/kidachi_kyoyaki-13.pdf

↑

上記を読み

『農業世界』には、稍分厚(ややぶあつ)・相當(そうとう)質の堅い鉢、

『日本桜草』では、厚ぼったい、質の堅い、

鈴鹿冬三著『日本サクラソウ』では、縁の厚さ1.5cm、1.2cmくらい、質は比較的堅く、

筆者も何鉢か開けましたが、堅いわりには比較的もろいので簡単に開けられます。

と書かれた理由を知る思いがしました。

スカスカで弱いから厚くした。だから硬いけど、比較的もろい。

スカスカで弱いなら素焼き鉢みたいなものかしら。

釉薬が塗られているとはいえ、厚い素焼き鉢みたいなものなら、通気性や通水性は保たれてそう。

さくらそう会が斡旋する深谷鉢が、

外見だけど真似して瓦のように作られた鉢だとしたら、似て異なる別物ということになるかも。

上手に栽培されておられる方もたくさん居られますが、栽培には適さないのかもしれませんね。

-------------------------------------------------------------

2012年03月03日

孫半土鉢.5

農業世界 昭和15(1940)年11月号付録

口径五-六寸、高さ六-七寸、稍分厚(ややぶあつ)の常滑焼でありまして、

加藤亮太郎著『日本桜草』加島書店(昭和34(1959)年5月)

口径、16センチから18センチ位、高さは18cmから20センチ程の厚ぼったい、常滑焼きであり、

鈴鹿冬三著『日本サクラソウ』NHK出版(昭和51(1976)年5月)

大きさは色々ありがすが、大きなものでは、口径18-18.5cm、高さ12.5cm、縁の厚さ1.5cm、

小さいものでは、口径16.5cm、高さ11.5-12.5cm、縁の厚さ1.2cmくらいです。

鳥居恒夫著『色分け花図鑑 桜草』学研 2006(平成18)年2月

口径5-6寸(15-18cm)の小形のものは孫半斗鉢(孫半と略称)と呼び、云々。

伊丹淸氏は、慎重というかあっさりとした記述ですが、『甕』を使っています。

半斗甕よりもうんと小さかったので孫半斗と呼ばれた。

口径が内径で良いなら、私の手炙りは辛うじて孫半と呼べる、であろう代物になります。(^^;

私の手炙りに水を入れて容量を計測したら4.3リットル入りましたけど、

100円ショップの6号プラ鉢で2.4リットルですから、計測時に記録間違いしたようです。

駄温鉢7号が3.3リットルだそうですから、

1リットル勘違いしたとして、3.3リットルだと捉えると、駄温鉢7号とピッタリ同じ容量になります。

-------------------------------------------------------

鳥居恒夫氏は『色分け花図鑑 桜草』のなかで

『5升入りの水瓶を半斗鉢といい、口径5-6寸(15-18cm)の小形のものは孫半斗鉢と呼び、云々。』

と説明しています。

これを親族の「等親」に当てはめて考えてみますと(「等親」の解釈は色々あるようですが)

1斗を基準にして、半斗から孫にあたるのを孫半斗として考えますと

半斗の孫なら4等親=9リットルの4分の1で2.25リットルとなり、これは6号鉢サイズの容量です。

Blog日本の桜草と美術『桜草栽培史−25 幕末から明治へ(下)』2008年10月03日を読み

『桜草作伝法』では“花大ひなるハ大孫半土二本植”とある。と書かれていることを知りました。

大孫半土を大叔父大叔母のように、半斗(9リットル)のはとこ関係(6等親)と解釈すれば

9リットルの6分の1で1.4リットル。これは5号鉢サイズになります。

孫半土鉢のサイズは色々あったようですけど、偶然にしても、面白い解釈でしょ。(^^;

-------------------------------------------------------

2012年03月02日

孫半土鉢.4

孫半土とは、特定の窯を指すモノなのでしょうか?

農業世界 昭和15(1940)年と加藤亮太郎著『日本桜草』昭和34(1959)年5月)には、常滑焼。

鈴鹿冬三著『日本サクラソウ』昭和51(1976)年5月には(書かれていた気がしたが)記載無し。

『世界のプリムラ』 2007(平成19)年 伊丹淸執筆『桜草鉢について』では、何処の家の台所にもある瀬戸物。

『色分け花図鑑 桜草』 2006(平成18)年では、尾張(愛知県)の瀬戸で焼かれた陶製の雑器と明記。

此処でも鳥居氏だけが『尾張(愛知県)の瀬戸で焼かれた陶製の雑器』と主張しています。

『色分け花図鑑 桜草』を全部読み通すと、

鳥居氏が断言している記述はウソだと疑ってみると、正解がみえてくる事に気づきます。

-------------------------------------------------

『ウィキペディア(Wikipedia)』瀬戸焼

瀬戸焼(せとやき)は、愛知県瀬戸市とその周辺で生産される陶磁器の総称。日本六古窯の一つ。東日本で広く流通し、瀬戸物は陶磁器を指す一般名詞化した。

* 平安時代、灰釉が施された須恵器は灰釉陶器とも呼ばれ、高級食器として流通した。しかし、平安時代末期から製品が粗悪化し、衰退していく。

* 鎌倉時代、加藤四郎景正が、宋(中国)から施釉陶器の技法を伝えたのが瀬戸焼の創始といわれる。製品には優美な印花文や画花文を施したものが多い。

* 室町時代に入ると椀、皿や鉢といった日用雑器の生産が多くなる。次第に生産拠点が美濃に移る。

* 桃山時代から、茶器が茶の湯の隆盛に伴って多く焼かれ、日用雑器も作られるようになる。

* 江戸時代になると肥前の有田を中心にはじまった伊万里焼と総称される磁器により次第に市場を奪われ、衰退する。

* 文化年間(1804年 - 1818年)加藤民吉親子が肥前国有田から染付磁器の製法を伝えたことから磁器の製造が始まり、後に磁器が主流となる。

『ウィキペディア(Wikipedia)』常滑焼(抜粋)

平安時代末期、灰釉陶器の伝統にはない大型の甕や壺を新たに主要な器種として創造することで瓷器系中世陶器の主要生産地となった。

鎌倉時代には素朴で力強い壺、甕などが生産され鎌倉では、おびただしい量の壺・甕・鉢が消費されていることが鎌倉遺跡群の発掘調査で判明している。

灰釉陶器に由来する山茶碗・小碗・小皿などを中心とした生産が行われている。

室町時代になると碗・皿類の生産は行わず、壺・甕・鉢の生産に特化している。

明治時代になって、常滑の真焼甕のように作ることを求められた。

大正・昭和戦前期においても同様で植木鉢や火鉢の方が主要な製品であった。

古美術の分野で「古常滑」と呼ばれるものは、多く窖窯で焼かれた製品を指しているが、その区分はかならずしも明確ではなく大窯製品をも古常滑の中に入れる場合も少なくない。

-------------------------------------------------

ウィキペディアを見てみると、記載されている文量は常滑焼が圧倒的であり

内容を見れば、瀬戸焼きは衰退した話しばかりです。

常滑焼は、壺・甕・鉢、山茶碗・小碗・小皿を作り

瀬戸焼は、伊万里焼や有田焼のような染付磁器を作っていたようです。

孫半土鉢を常滑焼き紹介したのは、

梅干しや塩、味噌など入れたりしていた日用雑器ということですから、窯の総称の一つとして

伊丹淸氏が『何処の家の台所にもある瀬戸物』と紹介していますが

これは『瀬戸物は陶磁器を指す一般名詞』からのようですね。

鳥居恒夫氏は『色分け花図鑑 桜草』の中で

『尾張(愛知県)の瀬戸で焼かれた陶製の雑器』と明記していますが、瀬戸焼きではないと感じました。

2012年03月02日

孫半土鉢.3

つまり、仕様や用途によって呼称は変わり、瓶だったり壷だったりする。

そう考えた時に、昔の日本人の感性のこまやかさの表れに読み取れが感じがして

はたと気づきました。

農業世界 昭和15(1940)年

加藤亮太郎著『日本桜草』昭和34(1959)年

鈴鹿冬三著『日本サクラソウ』昭和51(1976)年

鳥居恒夫著『色分け花図鑑 桜草』2006(平成18)年

『世界のプリムラ』 2007(平成19)年 伊丹淸執筆

上記の中で、『農業世界』と『日本桜草』『日本サクラソウ』では、孫半土と表記していますが

『色分け花図鑑 桜草』と『世界のプリムラ』では、孫半斗となっています。

『色分け花図鑑 桜草』を読みますと、

鳥居恒夫氏は画像を添えて孫半土鉢を下記のように説明しています。

『5升入りの水瓶を半斗鉢といい、

口径5-6寸(15-18cm)の小形のものは孫半斗鉢(孫半と略称)と呼び、

植木鉢に活用して、いろいろな草木が植えられていた。』

どうですか、この巧妙な鳥居恒夫氏の手口。解ります?

5升入りの水瓶を半斗瓶と言うのは理解しますが、半斗鉢という記述ではいやはやなんとも。

上記画像では、水を張り、睡蓮が栽培されているのですから半斗鉢という表記はOKです。

でも、『色分け花図鑑 桜草』は桜草に関する一応 “図鑑” と銘打っている本です。

土を入れたら半土鉢と表記するべきでしょう。

先達の書籍で半土鉢と明記されたモノを、

巧くすり替え半斗鉢としてしまうとは、

鳥居恒夫氏と伊丹淸氏、さくらそう会の手口には、まいどまいど関心させられます。

2012年03月01日

孫半土鉢.2

手持ちの資料から、孫半土鉢のことを調べてみました。

----------------------------------------------------------------------------------

農業世界 昭和15(1940)年11月号付録

『培養秘訣 櫻草の作り方 上原梓 佐々木尚友 共著 博文館』43ページ掲載『鉢』より抜粋

鉢は、従来マゴハンド(孫半土)と云う瓶の様なものを専ら用ひてゐます。この鉢は、亦マゴハン(孫半)、マゴバチ(孫鉢)、マゴ(孫)、ハンド瓶(がめ)、ハンド鉢、ズンドウ(寸胴)、ズンドウ鉢(バチ)(寸胴鉢)、等と呼ばれて来ました。

口径五-六寸、高さ六-七寸、稍分厚(ややぶあつ)の常滑焼でありまして、その外部には灰茶色の釉薬が用ひてあり、相當(そうとう)質の堅い鉢であります。鉢の胴から上の部分は殆ど同じ大きさでありましが、胴中は多少膨れてをり、底の方は幾分つまってゐます。

何でも古老の語るところによりますと、昔焼物を製る時に、この中に入れて焼いたものださうで、元々鉢として製ったものではないらしいのです。従つて底には孔(あな)があいてをりませんから、日本櫻草の栽培にこれを用ひます場合には、鑿(のみ)の如きもので底に水抜き用の小孔を穿つてから使つたものです。

(中略)

尤も、その半面には、植替の時に多少抜き難いと云う缺點(けってん)があります。これは鉢の胴中が心廣いためであります。

----------------------------------------------------------------

加藤亮太郎著『日本桜草』加島書店(昭和34(1959)年5月) 65ページ掲載『鉢について』より抜粋

即ち、「孫鉢」とか「半土鉢」、「孫半」「孫半土」或いは「半土瓶」「寸胴」「寸胴鉢」と呼ばれているものです。これは甕形(※かめがた)をしていて、内外に釉薬がかかっているもので、口径、16センチから18センチ位、高さは18cmから20センチ程の厚ぼったい、常滑焼きであり、外側は渋みのある灰色を帯びた茶褐色で、質の堅い、やや寸胴型のものであります。そして、胴部は上下共に殆ど同径、縁は厚く、平らであり、中程は多少薄く、内側は底部が多少狭くなっているものです。

この鉢は、実は植物を植える為めに作ったっものではなく、貴重な陶磁器類を焼く時の外枠として用いたものだそうです。

したがって、底には他の鉢に見られるような水抜穴がありません。

そこで、鉢として用いる場合には、中央に穴をあけて用いたものです。

(中略)。

とは云うものの、この鉢にも僅かの欠点はないでもありません。即ち、胴中が、やや広く、鉢縁が内側に厚く抱込んでいるような形になっていますので、根がよく張ると抜き難いことです。

----------------------------------------------------------------

鈴鹿冬三著『日本サクラソウ』NHK出版(昭和51(1976)年5月) 35ページ掲載『孫半土について』より抜粋

このものにのみ利用された面白い鉢があり、今日に伝わってきたのが、この孫半土です。

これは「孫鉢」「半土鉢」「孫半」「孫半土」「半土瓶」「寸胴」「寸胴鉢」などと呼ばれているもので、形は甕形(※かめがた)をしていて、内外に釉薬がかかっていて、大きさは色々ありがすが、大きなものでは、口径18-18.5cm、高さ12.5cm、縁の厚さ1.5cm、小さいものでは、口径16.5cm、高さ11.5-12.5cm、縁の厚さ1.2cmくらいです。渋みのある灰色を帯びた茶褐色で、質は比較的堅く、やや寸胴のものです。そして、胴部は上下ほとんど同径で、中程は少し薄く、内側は底部が多少狭くなっています。

この鉢は、実は植木鉢ではなく、貴重な陶磁器類を焼く時の外枠「さや」として用いたものといわれています。武士の家などでは、これを味噌壺や梅干し壺に利用したとも言われています。

したがって底には水抜き穴がありません。鉢として利用する場合には、中央に穴を開けて用いたものです。筆者も何鉢か開けましたが、堅いわりには比較的もろいので簡単に開けられます。

(中略)。

しかし、この寸胴鉢にも欠点はあります。それは、鉢の縁が内側に抱え込んでいるような形になっているので、成育良好の場合には根がよく張っていますから、抜きにくいことです。

----------------------------------------------------------------

鳥居恒夫著『色分け花図鑑 桜草』学研 2006(平成18)年2月 134ページ『桜草鉢』より抜粋

江戸時代中期に桜草の品種が続々と生まれるに従って、1品種ごとに鉢植えして観賞することが始まった。当時はまだ、量産の植木鉢が無く、そこで台所で塩や味噌を入れていた小鉢を集めてきて、底に水はけの穴をあけ、桜草を植えた。

尾張(愛知県)の瀬戸で焼かれた陶製の雑器で、内外に釉薬がかけてあり、日用品として大量に江戸の町でも使われた。形や大きさはさまざまで、5升入りの水瓶を半斗鉢といい、口径5-6寸(15-18cm)の小形のものは孫半斗鉢(孫半と略称)と呼び、植木鉢に活用して、いろいろな草木が植えられていた。

----------------------------------------------------------------

『世界のプリムラ』誠文堂新光社 2007(平成19)年3月 233ページ掲載

桜草鉢について 伊丹淸(淸は「清」の旧字)より抜粋。

何処の家の台所にもある瀬戸物の小さな壷、塩入れか何かに使われていた蓋のない壷に目をつけた人は、コツコツと底に穴をあけ、「これでいけるッ」とつぶやいたに違いない。瀬戸物屋に頼んでおけば、安価でいくらでも手に入った。

こうしてできた鉢(壷)は、水がめなどに使われた半斗甕(はんどがめ、1斗の半分の5升入るのでそう呼ばれた)よりもうんと小さかったので孫半斗(まごはんど、略してまごはん)と呼ばれた。

----------------------------------------------------------------------------------

え〜、旧字体もそのままに本文を写す作業は面倒でしたが、

写し終えてみると、孫半土鉢のことなどはどうでもよく、もっとも強く心に残った事項は、

『甕』ってなんだ!? ということ。

加藤亮太郎著『日本桜草』(昭和34(1959)年5月)に記載されていた

※「甕形=かめがた」の『甕』という漢字でした。ちなみに皆さんは『甕』を読めますか?

私はてっきり『瓶』の旧字だと思っていたのですが、PCで変換しても漢字が出てきません。

漢和辞典を手に取ってひいてみますが・・・探せません。

孫半土なんてどうでも良くなるほど探しまくり、悩み、四苦八苦の末にやっと見つけました。

部首検索『亠(なべふた)の部』ではなく、『瓦(かわら)部』の13画に『甕:おう』で発見。

意味は<かめ><みか><もたい(もたひ)>。

お酒を入れる徳利の挿絵が添えられています。

PCで『おう』と打ち込み変換すると出て来ました。

『甕』ってなんだ!?

先ず最初に『甕』は、『瓶』と『壷』の旧字ではありませんでした。

ということは、『甕』≠『瓶』と『壷』ということになります。

(孫半は『甕』であり、『瓶』や『壷』ではないということ?)

またどうして『甕』の項に徳利の挿絵があったのでしょうか???

『甕』『甕』『甕』

『甕』でネット検索して、下記サイトをみつけました。

山口大学埋蔵文化財資料館年報

付篇 小野田皿山の硫酸瓶と石見焼・堀越焼の大甕づくり : 硫酸瓶の研究

http://www.lib.yamaguchi-u.ac.jp/yunoca/handle/C110004000008

研究内容はチンプンカンプンですが、『甕』と『瓶』という漢字が使われており、

『甕』に蓋がついたのが『瓶』のようです。

上記『甕』のイラストを見た私は、『あれ?!』と思いました。

だってこの形状は、2010年09月04日『not 孫半土鉢』で紹介した、鉢じゃないですか。

あれが『甕』だったんですね。

でもどうして漢字辞典の『甕』の項に、徳利の挿絵があったんだろう。徳利も『甕』なのかしら。

論文の中には写真もありました。

これを見て思ったのですが、『甕』とは陶器製の容器の総称ではないでしょうか。

孫半土鉢は色々な雑器だとすれば『甕』であり、『瓶』や『壷』ではないということです。

そう考えると、私の中では納得するものがありました。

2012年03月01日

孫半土鉢.1

孫半土は日用雑器だったそうなので、作りは雑。

釉薬を擦っており、当時から陶器としてのまともな商品ではなかった勘があります。

Blogいい、おしめりですネ『孫半土鉢?発見 2011年08月06日』も釉薬を擦ってます。

この孫半土は手炙りとして使われていたそうで、ヒビ割れており、灰の匂いが漂います。

しかし何より問題なのが・・・実はコレ、大きいんです。

左:伝市鉢丸形5号。右:寸胴5号鉢。

外径約21cm(歪みあり)、高さ約18cm、深さ約17cm、自重2025g、容積4400-4300cc。

外径約21cmと高さ約18cmから、7号鉢に相当するようです。

でもこれ、孫半土鉢なの???