2010年02月18日

展示会場画像.2

その中に‘山形’というのが出回っていますが、何所の産出なのでしょう?

県外の方にとっては「山形」は山形であり山形県をさすのかもしれませんが

山形県民が「山形」と聞くと、通常なら山形市周辺をさします。

しかし桜草が自生しているのは「蔵王」であり、山形市とは言いません。

なので山形県民が自生地から採取してきて、県外の愛好者へ配布したなら

「山形」とは言わず、「蔵王」と言うと思います。

流布されている‘山形’という野生種は、本当に山形県産なんでしょうか。多いに疑問です。

一方で、展示会の写真を見てみると、同種を細かく分けて名札を立てているようです。

野生種とはいえ微妙な違いがあるようなので

細かく観察するあまりメモをつけくわえるようになり

メモ書きがいつのまにか品種名扱いになってしまうのでしょうか。

‘浮間五台紅’(うきまごだいこう)には作出者(黒田信男)がいて驚きです。

鳥居著「色分け花図鑑 桜草」158ページに‘浮間五台紅’が載っています。

『浮間ケ原の五台という所で見出された。大輪で濃い紅色が目立つ。』

と記載されていますから、黒田信男氏は発見者?ということでしょうか。

濃い紅色ということですが、色合いが違ってるような・・・。

下記に紹介してます濃紅色の‘尾久の輝’は、濃紅色に写ってます。

名札の裏にメモ書きらしきものがある鉢がありました。

‘仙台’は、宮城県全体をさして「仙台」と呼んでしまっている気がします。

宮城県では、さくらそうの自生地は北から南と広く点在しているので、

泉と宮城蔵王と船形山は違いますから、一概に‘仙台’とは呼べない気がします。

宮城県内の自生地の地名が名札に書かれるならともかく、

‘仙台○○’という園芸種扱いは、どうかと思います。

田島は田島のままのようです。

‘富岳’(ふがく)は野生種で、地名が品種名になっていると思ったのですが、

浪華さくらそう会誌40号(平成17年度版)『日本桜草総銘鑑(最新版)』のコピーを見てビックリ。

作出者が居ました。‘高根の雪’ ‘初姿’ ‘越路の春’などを作出した高木勇氏の作出でした。

‘筑紫の光’という如何にも桜草らしい品種名ですが、

『日本桜草総銘鑑(最新版)』のコピーには載っていませんでした。

野生種に誰かが勝手に命名したのでしょうか。

‘尾久の輝’は、『日本桜草総銘鑑(最新版)』のコピーをみますと、

東京のさくらそう会の重鎮、宮本米吉氏の作出でした。

‘尾久の輝’:濃紅色 桜弁浅抱咲 宮本米吉

‘尾久の光’:深紅 桜弁平咲き 宮本米吉 埼玉さくらそう会誌

‘雪の手紙’:鑼弁浅抱咲 宮本米吉 埼玉さくらそう会誌。

下記の画像をみたときには、名札のさし間違いかと考えていたのですが

『日本桜草総銘鑑(最新版)』のコピーにはキチンと載っていました(すごいです! )

)

これも宮本米吉氏の作出でしたが、パッと見た目、いずれの品種にも大きな個性を感じません。

このような違いに何でもかんでも命名してしまう行為は如何なものかと思いますが

鈴鹿冬三著「日本サクラソウ」122ページには永井誠也氏が約600種を作出命名した旨が書かれており

実生が大変困難な時代、まだ閉鎖的な世界においては新しい花は作るしか入手の手段はなく

僅かな違いを見出すのも難しく、全てを命名して愛でていたのでしょうね。

‘桶川かがり’という野生種があるそうです。

桶川の野生種の中から突然変異で発生したかがり弁のものだそうです。

桶川の野生種も‘桶川かがり’も見たことはありませんが、

かがり弁の野生種らしき画像なら展示会場の画像の中にありました。

‘錦ケ原’:桜弁平車咲き 山野草(趣味の山野草?)

野生種なら‘岩木山’ ‘久住山’ のように産地を品名代わりにすべきで、それで十分な意義があり

野生種に僅かな差異をみつけて新種扱いして命名作出発表するのは、功名心に駆られた良くない風潮だと思います。

‘佐保姫’も、野生種にしか思えません。

『日本桜草総銘鑑(最新版)』のコピーに‘佐保姫’は載っていませんが、『佐保』つながりは3品種載っていました。

‘佐保の里’

‘佐保鹿’:絞り 切弁 桜草百種

‘佐保の月’:埼玉さくらそう会

「『佐保』は埼玉県に所縁があるのかな?」と思い、web検索。

『佐保』と入力したところ、『佐保姫』と出ました。見てみてビックリ。

春の女神、佐保姫です。 秋の女神竜田姫が竜田山の祭神なら、

佐保姫は同じ奈良にある佐保山の祭神と云われています。

最後に、『さくらそう』という呼び方ですが、

私は『日本さくらそう』と呼んでいただきたいです。

メダカは絶滅危惧種ですが、メダカと呼んで良いのは通称黒メダカと呼ばれている野生のメダカだけです。

白メダカ、青メダカ、ピンクメダカ、ヒメダカ、楊貴妃などもメダカですが、

絶滅危惧種のメダカではなく、観賞用の日本のメダカです。

『さくらそう』も、野生の『さくらそう』があり、園芸愛好家には‘野生種’と呼ばれています。

一方園芸愛好家が『さくらそう』と呼べと主張するさくらそうは、園芸品種が主です。

古典園芸とはいえ、人為的に作り上げた品種ですから、日本の『さくらそう』。

表記は漢字だろうとカタカナだろうと気にしませんが、『日本さくらそう』が正しいと考えます。

真鯛でもハマチでも鮎でも、どうして天然物が

わざわざ「天然の真鯛」「天然のハマチ」「天然の鮎」と主張しないといけないのでしょう。

養殖物が「養殖の真鯛」「養殖のハマチ」「養殖の鮎」と表記されるべきです。

野生の『さくらそう』が‘野生種’で、園芸品種がどうして『さくらそう』なのでしょう。

日本の『さくらそう』である園芸品種は、『日本さくらそう』と名乗れば良いのです。

上記のことは、正直どうでもいい話しですが、

『日本さくらそう』と呼ぶのは間違いである。という方々が居るもので、

園芸品種愛好家に言われたくはないと感じていたので、最後に書いてみました。

ホントどうでもいい話しですが・・・。

古典園芸の品種名にはひらがな表記が似合っていると感じますが、

図鑑の標準和名は全てカタカナ表記なので、

学術的には‘サクラソウ’とカタカナ表記が正しいと言えるのかもしれません。

2010年02月17日

展示会場画像.1

のコピーと、展示会場の画像をご好意で頂戴しました。

『日本桜草総銘鑑(最新版)』は古典をはじめ多くの文献に載っている桜草品種名を集めた目録です。

これを見てしまうと自分が書いた『今更ですが』などは無知が成せる業であり、赤面の至りです。

『日本桜草総銘鑑(最新版)』には数多くの品種名が紹介されており、さくらそうが古典園芸であることを実感します。

鳥居氏やさくらそう会は独断と偏見で身勝手に品種認定を行っていますが、これを見たらそんなことは出来ないはずです。

また、『日本桜草総銘鑑(最新版)』を眺めていて『あれ?』と感じる箇所は、大概さくらそう会誌のみに掲載された品種名でした。

例えば「高砂染」。

さくらそう会認定品種で鳥居著「色分け花図鑑 さくらそう」に紹介されていますし

さくらそう会を通して関東地区のさくらそう愛好会の方々に流布されてしまっているせいでしょうか

web上でも多く画像を見かける品種ですが、

『日本桜草総銘鑑(最新版)』をみますと、

「高砂染」は鳥居著『さくらそう』昭和60年にのみ掲載のようです。

一方「高砂」は、『桜草作伝法』『京都園芸クラブ』『桜草銘鑑 伊藤重兵衛 明治21・32・40』

『サクラソウ 渋江長伯巣鴨薬園長寛政年中腊葉』に載っている品種名のようです。

鳥居氏がさくらそう界における功績は大きなものがありますが

功名心に駆られ、それを担ぐさくらそう会の影響もあり、

誤った見識が関東地区を中心にインターネットを通して全国に発信されているようです。

『日本桜草総銘鑑(最新版)』は、さくらそう愛好者の方に是非とも読んで頂きたい内容です。

『日本桜草総銘鑑(最新版)』は文字だけで品種名をつづった目録なのですが、見ていて飽きません。

なにより、これだけの品種名があることには古典園芸の歴史と先人たちの思いを感じる面白さがあります。

古典園芸のさくらそうには、こんなにも多くの品種があることを知っていただきたいと思います。

浪華さくらそう会に問い合わせれば、数に限りはあると思いますが、入手は可能かと思います。是非!!

インターネット上には、さくらそうは古典園芸でありながら

意外と同じような品種しか紹介されていないので、

展示会場の画像の中からみつけた、インターネット上であまり見かけない品種などを紹介します。

↓まずは展示会場の画像の中からみつけた名札の差し間違いとおぼしき鉢と当該品種。

「八橋」には2種類あるみたいです。

「八橋」:濃紅吹掛絞 桜弁 桜草花品全 文化9年

「八橋」:桃色 大輪 作出者 溝口正直 昭和38年

「錦葉集」には2種類あるみたいです。

「錦葉集」:裏紅表曙白 切裂大輪

『桜草銘鑑 伊藤重兵衛 明治21・32・40』

『鈴鹿冬三「さくらそう」昭和51年』『鈴鹿冬三「日本さくらそう」昭和54年』

『鳥居恒夫著「さくらそう」昭和60年』

「錦葉集」:白地紅絞 中輪 植松幹「実際園芸」昭和10年5月号

2010年02月14日

今更ですが.22

展示会の全景画像を眺めていたら、気になる品種名をみつけた。

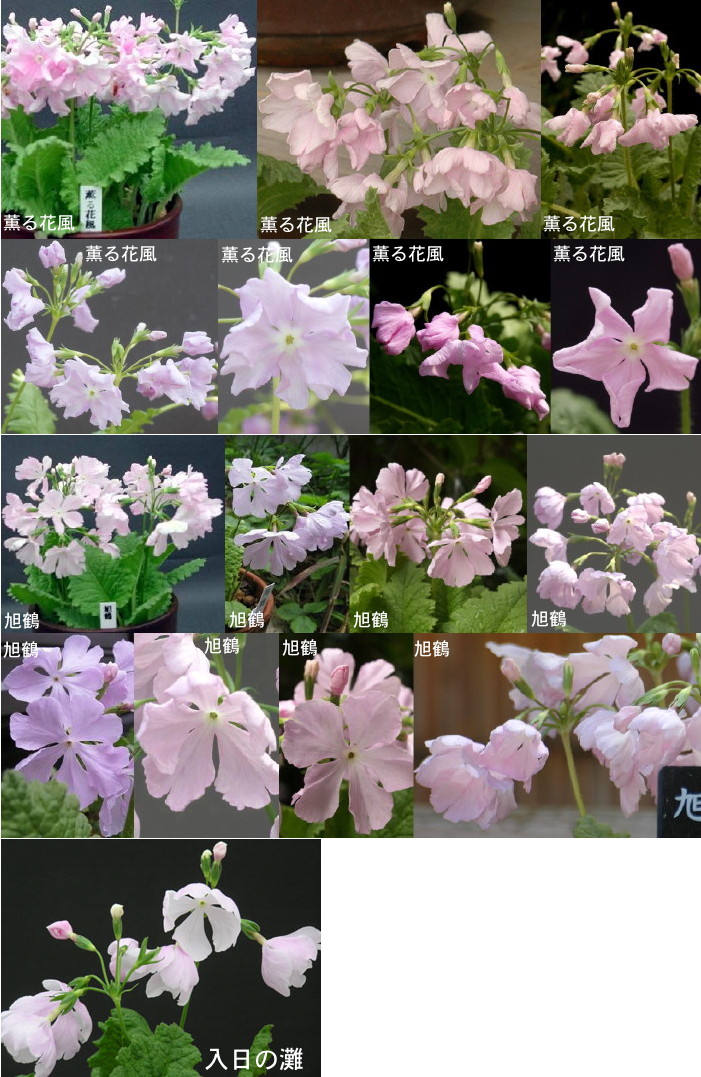

展示会の全景画像の中に見つけた「旭鶴」に好印象を得たが、

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』の「旭鶴」では、このような好感を抱いた記憶がない。

展示会の全景画像の中に「入日の灘」を見つけた。

品種名は記憶があるが、このような花を鳥居著『色分け花図鑑 桜草』で見た記憶がない。

問題発生源である鳥居著『色分け花図鑑 桜草』をチェックしてみると、やはち違う。

鳥居氏と鳥居著『色分け花図鑑 桜草』、東京のさくらそう会が

さくらそう界を混乱に導いているのは間違いないようである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

『今更ですが.16』

薫る花風 γ 長花柱花 江戸後期 (天保)

(鈴鹿161ページ「薫る花風」:鴇色大輪)

(鳥居142ページ「薫る花風」:長柱花 江戸末期 類似品種「旭鶴」。)

(鈴鹿159ページ「旭鶴」:紅底白大輪(現存している「旭鶴」とは異なる)

(鳥居142ページ「旭鶴」:長柱花 明治中期 類似品種「薫る花風」。

もとの名は「入日の灘」であったが、いつごろか「旭鶴」の名で流布した。)

(鈴鹿160ページ「入日の灘」:朱鷺色大輪)

現存している「旭鶴」は「入日の灘」と判っているなら、これこそ訂正するべきであり、

違うと判っていながら流布し続ける東京のさくらそう会は、どういう了見であろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

『今更ですが.21』

旭鶴 γ 2倍体 長花柱花 明治 「朝日鶴」とは別、「入日の灘」と同じ可能性

(鈴鹿159ページ「旭鶴」紅底白大輪。現存している旭鶴とは異なる。)

(鳥居142ページ「旭鶴」:長柱花 明治中期 類似品種「薫る花風」。

もとの名は入日の灘であったが、いつごろからか旭鶴の名で流布した。

朝日鶴は紅花で現在、この名称では存在しない。)

(鳥居41ページ『紅天鳴鶴』の項:古くに「朝日鶴」と呼んだものは同品である。)

(鈴鹿「朝日鶴」記載なし)

(鈴鹿「入日の灘」160ページ朱鷺色大輪)

鈴鹿氏が『現存している旭鶴とは異なる。』と明記した品種を

鳥居氏は『「旭鶴」である』と同定して、東京のさくらそう会は誤ったまま流布しているようだ。

2010年02月12日

今更ですが.21

という意味で始まったタイトルシリーズでしたが、

いつのまにか『今更ながら』に変わってしまってました。

これも鳥居著「色分け花図鑑 桜草」の呆れた内容のせいで、本心が成し得た事でしょう。

サクラソウ127園芸品種の葉緑体DNA型(ハプロタイプ)『品種識別、親子関係、由来に関する情報』

最後となったハプロタイプ γは、61品種もあるので、数回に分けて記していきたいと思います。

今回は最後。2倍体の長花柱花8品種を掲載します。

此処まで長かった。

今回は「陽炎」「富士越」がそうでしたが、鳥居氏の呆れる記述に出遭ってしまうと、唖然愕然気力が萎えるんです。

web上にはさくらそう愛好者のHPやBlogがあり、

その内の大多数が鳥居著「色分け花図鑑 桜草」を参考に、品種の同定を行い品種名や解説文を載せています。

その影響力の大きさは驚異的ですが、誰が此処まで根拠もないデタラメが綴られていると気づいていることでしょう。

ウソ八百が真しやかに浸透してしい、古典園芸であるさくらそう栽培の現在と未来が犯されているという現実に、危機感を禁じえません。

鳥居氏は「色分け花図鑑 桜草」を回収廃盤として、

現在と将来のさくらそう園芸の文化を危険に晒している東京のさくらそう会は、解散すべできです。

東京のさくらそう会の会員の方々も、何も感じず何もせず、ただ栽培を楽しむだけでは同罪ですよ。

将来のさくらそう園芸のためにも、会員として何かしら行動をおこして誠意を見せてくださることを、望みます。

日本桜草守の独り言

2006年02月24日『『色分け花図鑑 桜草』紹介』 〔山原 茂〕

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

陽炎 γ 2倍体 長花柱花 明治? 「明石潟」「明月」現存品と同品

(鈴鹿147ページ「陽炎」:表白裏薄鴇色のややかがり弁、弁幅がやや細く、やや抱え咲きです。江戸時代の作出といわれます。)

(鳥居137ページ「陽炎」:僅長柱花 明治中期か 類似品種「十六夜」。

十六夜を陽炎として育てている人が多く、真物はたいへん少ない。明石潟、名月の名で栽培されているものは同じ物と考えている。)

(鈴鹿147ページ「明月」:表白裏藤色の切弁抱え咲大輪の実に上品な花で、花つきはよいが繁殖力は弱いです。

謡曲からとった名前で、植松幹氏記載の「名月」とは異なります。)

(鈴鹿「明石潟」記載なし)

(鳥居当然「明石潟」「明月」の記載なし)

(鈴鹿151ページ「十六夜」:薄色系の代表的品種で文化年間からの名花の1つ。表白裏薄色の浅い切弁の大輪。)

(鳥居136ページ「十六夜」:長柱花 昭和前期か。類似品種「陽炎」

明治時代の『櫻草銘鑑』の十六夜とは違い、この花はかがり弁であり、その後に生まれたものと思われる。)

↑

鳥居氏と東京のさくらそう会が行っている認定制度は酷過ぎる!!

古典園芸である桜草なのに、明治時代の『櫻草銘鑑』の「十六夜」とは違う品種を「十六夜」として認定しておきながら

『「十六夜」を「陽炎」として育てている人が多い』と言い、『「陽炎」は「明石潟」「明月」と同品種』と主張している。

もう滅茶苦茶である。

鳥居氏の解説文からは「名月」と「明月」は同品種とも読み取れ、

大城氏は『「明石潟」「明月」現存品と同品』と記載しており、鳥居氏の意見だと思われる。

鈴鹿著『日本サクラソウ』昭和51年第1刷発行には、『「明月」と植松幹氏記載の「名月」とは異なる』と記載されており

鳥居著「さくらそう」1985年、「色分け花図鑑 桜草」2006年で、同品種とした根拠を示すべきだ。

web上に「明石潟」「明月」「名月」の画像なし。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

雪の肌 γ 2倍体 長花柱花 明治?

(鈴鹿149ページ「雪の肌」:

だれの作出かは不明ですが、大正15年5月、日比谷公園桜草展の出品花中にあります(昭和2年4月発行、『和洋桜草の栽培』に記載)。

また、昭和15年発行の農業世界11月号付録『桜草の作り方』に、白色系の優秀花8品種の中に、この名が出ています。)

(鳥居66ページ「雪の肌」:長柱花 大正時代 類似品種掲載なし。)

鳥居氏は根拠もしめさず身勝手な独自の判断で同定して無理矢理まとめようとするが

図鑑と銘打っているのだから、鈴鹿氏のように、調べた事を素直に掲載するだけで十分ではないか。

作出年代にしても、鳥居氏は根拠を示さず表記しているが、鈴鹿氏を読めば納得できる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

綾波 γ 2倍体 長花柱花 明治

(鈴鹿「綾浪」:表白裏薄色中輪。)

(鳥居136ページ「綾波」:僅長柱花 明治中期か 類似品種「銀孔雀」。

このような淡い紫桃色の微粉を流した霧のような花の色を、桜草では昔から薄色(うすいろ)と呼んできた。)

『今更ながら.16』「銀孔雀」に掲載済みなので割愛。

http://nihonsakurasou.n-da.jp/e131915.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

富士越 γ 2倍体 長花柱花 明治 柴山政愛

(鈴鹿165ページ「富士越」:表底白ぼかし裏桃色地に白斑入り)

(鈴鹿120ページ「柴山政愛氏」(東大久保)先代からの熱心な栽培家で、江戸末期の連の一方の頭であり、草桜亭と号した。

約150-160品種を栽培。有名な「富士越」は同家の秘蔵品であった。

(鳥居90ページ「富士越」:長柱花 明治後期柴山政愛発表 類似品種「月の宴」。

昭和40(1965)年頃までは最大輪花であった。この花が広まったのは1952年にさくらそう会が発足して、苗の配布に努めたことによる。

最大輪花でありながら、花の表に色がにじむために、最高の評価はないが、人気は高く、大きすぎるという評もあった。

なお、この富士越は実は二代目で、初代が枯れたのちに、再び命名されたものである。)

鳥居氏の自己顕示欲の強さが発揮された解説文となっている。

江戸末期の連の一方の頭の秘蔵品「富士越」なら、東京のさくらそう会の尽力と広言することではあるまい。

図鑑と銘打った書籍であるなら、鈴鹿氏のように、その品種の背景を記載すべきである。

江戸末期の連の一方の頭の秘蔵品を批評する駄文は不必要。

『実は二代目で、初代が枯れたのちに、再び命名されたものである』なら、

東京のさくらそう会は別品種に由緒ある品種名を命名して配布。偽品種を流布しているということになる。

東京のさくらそう会は、既成品種の品種名を偽った品種を認定。偽装品種を正統化して流通させている!?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

三田自慢 γ 2倍体 長花柱花 大正3年頃 伊集院兼知

(鈴鹿148ページ「三田自慢」:大正初期、東京三田の伊集院兼知氏の作出命名。)

(鳥居121ページ「三田自慢」:僅長柱花 大正3(1914)年頃 伊集院兼知発表 類似品種記載なし。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

瑤台の夢 γ 2倍体 長花柱花 大正7年頃 田村景福

(鈴鹿120ページ「田村景福氏」)

(鳥居「色分け図鑑桜草」:大正7(1918)年頃 田村景福発表 類似品種「鈴の音」「真如の月」

質としては良花だが、いわゆる芸がとぼしい花なので、あまり評価されていない。瑤台では間違い。)

駄文が多過ぎて中味の無い解説文。記載する必要はない。

鳥居氏は自己顕示欲が強く、自分が売り込みたい品種以外は、とことん蔑む性格の方のようだ。

作出年代を東京のさくらそう会認定年代にしていないのが、幸いである。

『今更ながら.13』「鈴の音」に記載済み。

http://nihonsakurasou.n-da.jp/e130861.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

紫宸殿 γ 2倍体 長花柱花 昭和57年 中村長次郎 「手中の玉」の実生

(鈴鹿147ページ「紫宸殿」:浪華さくらそう会幹事中村長次郎氏の作出命名。昭和43年播種、45年に選出されたものです。親は「手中の玉」。)

(鈴鹿147ページ「手中の玉」:花孔雀とは同品種と考えます。)

(鈴鹿158ページ「花孔雀」:大正年間に田村景福氏作出の「手中の玉」と同品と考える。)

(鳥居125ページ「紫宸殿」:1982年認定 中村次郎長発表)

作出者も作出年代も判明しているのに、此処でも東京のさくらそう会が品種認定した年代を記載している。

東京のさくらそう会の発足主旨と違った行為に、会員は何とも感じないのだろうか。非常に情けない。悲しい事である。

『今更ながら.14』「花孔雀」で記載済み。

http://nihonsakurasou.n-da.jp/e131188.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高根の雪 γ 2倍体 長花柱花 昭和57年 高木勇

(鈴鹿140ページ「高根の雪」昭和四十二年選出)

(鳥居68ページ「高根の雪」:僅長柱花 1982年高木勇発表 類似品種記載なし。)

作出者も作出年代も判明しているのに、此処でも東京のさくらそう会が品種認定した年代を記載している。

図鑑と銘打った書籍の中で、作出年代の項を偽装する行為といえる。

東京のさくらそう会には偽装工作する体質があり、

東京のさくらそう会の会員には、それを容認する習慣があるのだろうか。

鳥居氏と東京のさくらそう会の、古典園芸であるさくらそう栽培の歴史と経緯を蔑ろにする行為は断じて許されるべきことではない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2010年02月11日

今更ですが.20

最後となったハプロタイプ γは、61品種もあるので、数回に分けて記していきたいと思います。

今回は2倍体の長花柱花18品種中調べ終えた10品種を掲載します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

京鹿子 γ 2倍体 長花柱花 ?

(鈴鹿162ページ「京鹿子」:紅なでしこ咲中輪)

(鳥居23ページ「京鹿子」:長柱花 江戸末期か?。類似品種「寿」「京撫子」「紅かがり」。かがり弁平咲き)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

香炉峰 γ 2倍体 長花柱花 江戸(文化) 表裏とも純白つかみ垂咲大輪やや狂咲、越路の雪と同じ可能性

「今更ながら.18」白珠に記載済み

http://nihonsakurasou.n-da.jp/e131984.html

白珠 γ 3倍体 長花柱花 昭和37年 松木俊一 「越路の雪」の実生

(鈴鹿140ページ「白珠」:松木俊一氏作 戦時中の作出であったが、同氏が戦後に命名されたものでである。)

(鳥居60ページ「白珠」:僅長柱花 昭和37(1962)年 松木俊一発表 類似品種記載なし。)

↑

鳥居氏は「白珠」が「越路の雪」の実生であることは触れていない。図鑑とし不親切。

(鈴鹿163ページ「越路の雪」:白大輪筒薄藤色)

(鳥居58ページ「越路の雪」:僅長柱花 江戸末期 類似品種なし。「田子の浦」「香炉峰」の名で存在するものは同品種。)

(鈴鹿164ページ「田子の浦」:雪白つかみ咲大輪)

(鈴鹿151ページ「香炉峰」:白色系中の名花で、文化年間に記録があります。10数年前に、愛好家の間で間違ったものがつくられており、本ものを配布す るために毎年10数鉢も育てて増殖につとめた思い出があります。)

(鳥居「田子の浦」「香炉峰」記載なし)

鈴鹿氏の「香炉峰」を思い出話しの原因は、鳥居氏と東京のさくらそう会が原因だということを、鳥居氏の此処までの文面から、今更ながら気づきました。

大城氏が記してる事項は、『「田子の浦」「香炉峰」の名で存在するものは同品種』とも書いてませんし、鈴鹿氏の著を参考にされてものでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

紫雲竜 γ 2倍体 長花柱花 江戸後期 (天保) 「紫雲」「紫雲山」は同品

(鈴鹿163ページ「紫雲竜」:表白裏薄紫切咲中輪)

(鳥居114ページ「紫雲竜」:長柱花 江戸末期 類似品種記載なし。紫雲、紫雲山というのは同品で、誤称である。)

異名同種と言わず、『誤称である。』と記している。鳥居氏の使い分けの基準が解らない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

青海原 γ 2倍体 長花柱花 江戸後期 (天保)

(鈴鹿155ページ「青海原」:天保時代の作出。表白裏青紫の星咲き(五尖状咲き)。)

(鳥居112ページ「青海原」:長柱花 江戸末期 類似品種記載なし。

花形は星咲き、または、五尖咲きと表現され、このタイプの代表品種。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

越路の雪 γ 2倍体 長花柱花 江戸後期 「田子の浦」「香炉峰」現存品はまずこれ。「白珠」の親

「今更ながら.18」白珠に記載済み

http://nihonsakurasou.n-da.jp/e131984.html

白珠 γ 3倍体 長花柱花 昭和37年 松木俊一 「越路の雪」の実生

(鈴鹿140ページ「白珠」:松木俊一氏作 戦時中の作出であったが、同氏が戦後に命名されたものでである。)

(鳥居60ページ「白珠」:僅長柱花 昭和37(1962)年 松木俊一発表 類似品種記載なし。)

↑

鳥居氏は「白珠」が「越路の雪」の実生であることは触れていない。図鑑とし不親切。

(鈴鹿163ページ「越路の雪」:白大輪筒薄藤色)

(鳥居58ページ「越路の雪」:僅長柱花 江戸末期 類似品種なし。「田子の浦」「香炉峰」の名で存在するものは同品種。)

(鈴鹿164ページ「田子の浦」:雪白つかみ咲大輪)

(鈴鹿151ページ「香炉峰」:白色系中の名花で、文化年間に記録があります。10数年前に、愛好家の間で間違ったものがつくられており、本ものを配布す るために毎年10数鉢も育てて増殖につとめた思い出があります。)

(鳥居「田子の浦」「香炉峰」記載なし)

鈴鹿氏の「香炉峰」を思い出話しの原因は、鳥居氏と東京のさくらそう会が原因だということを、鳥居氏の此処までの文面から、今更ながら気づきました。

大城氏が記してる事項は、『「田子の浦」「香炉峰」の名で存在するものは同品種』とも書いてませんし、鈴鹿氏の著を参考にされてものでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

十二単 γ 2倍体 長花柱花 江戸後期 「嵩山」「花の宴」と同品

(鈴鹿157ページ「十二単重」:「大力無双」の狂い咲きでなくなったものではないかという説が多い。)

(鳥居30ページ「十二単」:長柱花 江戸末期 類似品種「紅女王」「玉芙蓉」。

「十二一重」とも書かれた。嵩山、花の宴で存在したものは同品種。)

(鈴鹿153ページ「大力無双」:「十二単重」はこの「大力無双」の狂い咲きがなくなったものではないかという説が多い。)

(鳥居30ページ『大力無双』の項:フリジンのない抱え咲きの株が出ることがあり、これを「十二単」と呼んでいる。)

浪華さくらそう会の山原氏のBlogだったと思うが、下記のような一文があった事を書き加えておく。

「日本桜草 嵩山(すうざん)」は花は裏は紅色で表は曙白の長柱花。浅かがり弁で深抱え咲 き。「大力無双」から生まれた品種で栽培し易い。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

三保の古事 γ 2倍体 長花柱花 江戸後期「天女」の親。交配親に多用

(鈴鹿148ページ「三保の古事」:昔からの名花の1つ。性質は弱く、繁殖力も悪く、多湿を嫌います。)

(鳥居37ページ「三保の古事」僅長柱花 江戸末期類似品種「鞍馬」。繁殖力はあるが、性質が弱くて、株を維持できる人が少ない。)

↑

「今更ながら.14」鞍馬の項に記載済みなので割愛。

http://nihonsakurasou.n-da.jp/e131188.html

「今更ながら.18」天女の項

http://nihonsakurasou.n-da.jp/e131984.html

天女 γ 3倍体 短花柱花 昭和57年 中村長次郎 「三保の古事」の実生

(鈴鹿147ページ「天女」:中村長次郎氏作出命名。昭和42年播種、45年作出された優秀花です。親は「三保の古事」で短柱花です。)

(鈴鹿141ページ「天女」:「三保の古事」の実生。昭和四十四年選出。)

(鳥居102ページ「天女」:短柱花 1982年認定中村長次郎発表 類似品種記載なし。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

獅子奮迅 γ 2倍体 長花柱花 江戸後期 稀に獅子咲きでない花あり

(鈴鹿152ページ「獅子奮迅」:江戸時代の古花。「大力無双」とともに、豪快な感じの花)

(鳥居27ページ「獅子奮迅」:僅長柱花 江戸末期 類似品種「百千鳥」。フリジンのない花も出現し、これは「百千鳥」の名で存在する。)

(鈴鹿「百千鳥」記載なし)

(鳥居27ページ「百千鳥」:僅長柱花 江戸末期 類似品種「獅子奮迅」)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

芙蓉 γ 2倍体 長花柱花 江戸後期

(鈴鹿「芙蓉」記載なし)

(鳥居65ページ「芙蓉」:僅長柱花 江戸末期 類似品種記載なし。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

旭鶴 γ 2倍体 長花柱花 明治 「朝日鶴」とは別、「入日の灘」と同じ可能性

(鈴鹿159ページ「旭鶴」紅底白大輪。現存している旭鶴とは異なる。)

(鳥居142ページ「旭鶴」:長柱花 明治中期 類似品種「薫る花風」。

もとの名は入日の灘であったが、いつごろからか旭鶴の名で流布した。

朝日鶴は紅花で現在、この名称では存在しない。)

(鳥居41ページ『紅天鳴鶴』の項:古くに「朝日鶴」と呼んだものは同品である。)

(鈴鹿「朝日鶴」記載なし)

(鈴鹿「入日の灘」160ページ朱鷺色大輪)

鈴鹿氏が『現存している旭鶴とは異なる。』と明記した品種を

鳥居氏は『「旭鶴」である』と同定して、東京のさくらそう会は誤ったまま流布しているようだ。

「今更ながら.16」薫る花風

http://nihonsakurasou.n-da.jp/e131717.html

薫る花風 γ 長花柱花 江戸後期 (天保)

(鈴鹿161ページ「薫る花風」:鴇色大輪)

(鳥居142ページ「薫る花風」:長柱花 江戸末期 類似品種「旭鶴」。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2010年02月11日

今更ですが.19

最後となったハプロタイプ γ は、61品種もあるので、数回に分けて記していきたいと思います。

まずは2倍体の短花柱花と等花柱花10品種を掲載します。

西王母 2倍体 短花柱花 江戸後期 (天保)

一念力 2倍体 短花柱花 江戸後期?

通小町 2倍体 短花柱花 江戸後期

天が下 2倍体 短花柱花 明治

人丸 2倍体 短花柱花 明治後期 溝口正直

初桜 2倍体 短花柱花 昭和30年 高木勇 自然に結実

春裳 2倍体 短花柱花 昭和56年 峰岸優

白鷹 2倍体 短花柱花 昭和57年

唐縮緬 2倍体 等花柱花 江戸後期

初姿 2倍体 等花柱花 昭和30年 高木勇 昭和20年以降にできた実生新花第1号。自然に結実。

ハプロタイプ γ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

西王母 γ 2倍体 短花柱花 江戸後期 (天保)

(鈴鹿144・164ページ「西王母」桃色内曙白狂咲大輪)

(鳥居81ページ「西王母」:短柱花 江戸末期 類似品種記載なし。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一念力 γ 2倍体 短花柱花 江戸後期?

(鈴鹿160ページ「一念力」紅表白曙白大輪)

(鳥居74ページ「一念力」:短柱花 江戸末期 類似品種記載なし。

江戸時代の桜草の姿をよく残している。たいせつに伝えたい品種だが、注目する人が少ない。)

『江戸時代の桜草の姿』とは、鳥居氏の主観でしかないのだろうが、何を基準にどういうのを言っているのか分らない。

『注目する人が少ない』ということはないだろう。愛好者のHPやBlog、園芸店の通販でもよくみかける普及品種に思える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

通小町 γ 2倍体 短花柱花 江戸後期

(鈴鹿162ページ「通小町」薄色表白大輪)

(鳥居129ページ「通小町」:短柱花 明治後期か 類似品種「藤娘」「艶姿」。)

(鈴鹿166ページ「藤娘」表白裏薄藤色大輪)

(鳥居132ページ「藤娘」類似品種記載なし:過去には「通小町」を「藤娘」として栽培する人が多かったが、最近はほとんどないようである。)

大城氏と鳥居氏では、作出年代に差がありますね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

天が下 γ 2倍体 短花柱花 明治

(鈴鹿159ページ「天ケ下」桃色内白狂咲)

(鳥居73ページ「天が下」:短柱花 明治後期 類似品種掲載なし。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

人丸 γ 2倍体 短花柱花 明治後期 溝口正直

(鈴鹿165ページ「人丸」桃色最大輪)

(鳥居89ページ「人丸」:短柱花 明治38(1905)年溝口正直発表 類似品種「槙の尾」。

はじめは折紙道具の名称で呼ばれた。現在の人丸となったいきさつは不明である。)

↑

これが本当の解説文ですよ。(^^)

鳥居氏と東京のさくらそう会が、いきさつ不明を理由にして、原名に戻して品種認定しなかったのは幸いでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

初桜 γ 2倍体 短花柱花 昭和30年 高木勇 自然に結実

(鈴鹿165ページ「初桜」裏桃色表曙白。)

(鳥居100ページ「初桜」:短柱花 大正年間 永井誠也発表 類似品種「花車」。花弁は桃色、表は曙白。)

鳥居著「色分け花図鑑 桜草ー名前の由来と品種がわかるー」で、「初桜」は『大正年間 永井誠也発表』だが

大城氏には『昭和30年 高木勇 自然に結実』と記載されている。

鈴鹿著「日本サクラソウ」では、122ページ『大正時代以降のサクラソウ愛好者』の項に、

永井誠也氏の名前が記載されているのみで、永井誠也氏の作出品種が記載されていないのが残念。

鈴鹿著「日本サクラソウ」140ページ『戦後(昭和20年以降)に作出された新花の紹介』の項に高木勇氏が紹介されているが、

「初姿」は記載されてあるが、「初桜」の記述はない。

改めて大城氏の『品種識別、親子関係、由来に関する情報』をチェックしてみると

http:/www.nourin.tsukuba.ac.jp/sakurasou/data/type.pdf

「初姿 γ 2倍体 等花柱花 昭和30年 高木勇 昭和20年以降にできた実生新花第1号。自然に結実。」と在りました。

(鈴鹿140ページ『高木勇氏の作出』「初姿」表白裏薄紅紫のつかみ垂れ咲大輪。)

(鳥居86ページ「初姿」同長花 1955年 高木勇発表 類似品種記載なし。

昭和30年、戦後に発表された実生新花の第一号。)

webで検索してみましたが情報が無く、「初桜」の作出者が高木勇氏か永井誠也氏か、私には分りませんでした。

鳥居氏が色々述べておられますが、「初桜」に同名異種が存在するようでもあり、解読できません。

(鈴鹿「初鳥」掲載無し)

(鳥居42ページ「初鳥」類似品種 こぼれ紅。

かつてはこれが初桜の名で存在したが、この品種は別に本物があり、記録を調べて「初桜(100ページ)」に相当するこが判明した。)

(鳥居87ページ「花車」類似品種「初桜」)

(鳥居51ページ「こぼれ紅」類似品種「初鳥」)

【 浪華さくらそう会長山原氏の『今更ながら.16』のコメントより抜粋。】

「初桜」は鈴鹿さんの『素人日本さくらそう』(ひかりのくに)には‘作出者は知らない’とあります。

鳥居氏の言う通りかも知れませんが、出典は知れません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

春裳 γ 2倍体 短花柱花 昭和56年峰岸優

(鈴鹿141ページ「春裳」:著者も栽培しているが、まだ花をみていない。)

(鳥居46ページ「春裳」:短柱花 1982年認定 峰岸優発表 類似品種「春告鳥」)

(鈴鹿140ページ「春告鳥」:尾崎康一氏の作出。)

(鳥居46ページ「春告鳥」:僅長柱花 1982年認定 尾崎康一発表 類似品種「春裳」)

鈴鹿著「日本サクラソウ」は昭和51年(1976年)第1刷発行。

「春裳」「春告鳥」の具体的な作出年代は知りませんが、

東京のさくらそう会認定年代を作出年代として表記するのは、

作出者の峰岸優氏と尾崎康一氏に対して失礼な話しである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

白鷹 γ 2倍体 短花柱花 昭和57年

(鈴鹿「白鷹」記載なし)

(鳥居68ページ「白鷹」:短柱花 昭和前期か。類似品種記載なし。

白鷲に似るが、花は少し小型で、花茎も低く、普通の2倍体である。

白鷲、白鷹として伝わっていたものは、同じ品種であったので、これは白鷲に統一したが、

白鷲とされたなかに、別品があることを発見し、これに白鷹の名を復活させたのが、現在の品種である。)

鳥居氏と東京のさくらそう会は身勝手な独自の判断で「白鷲」「白鷹」を同品種と認定してしまったが

違いに気づき「白鷹」の名を復活できたのは幸いであった。

古典園芸の歴史を無視した身勝手で独自な判断の危険さを露呈した例といえよう。

作出年代は、大城氏は「昭和57年」で、鳥居氏が「昭和前期か」となっている。

鳥居著「さくらそう」1985年で鳥居氏は「昭和57年東京のさくらそう会認定」とでも記載しているのかもしれない。

「白鷲」「白鷹」を同品種と誤って認定しておきながら、『類似品種記載なし』とは、滑稽である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

唐縮緬 γ 2倍体 等花柱花 江戸後期

(鈴鹿154ページ「唐縮緬」:花付きよく性質も強い。)

(鳥居31ページ「唐縮緬」:同長柱 江戸末期 類似品種「紅天鳴鶴」「東鏡」。

芽はよくふえるが、肥培しないとよく花が咲かず、栽培の力量がためされる品種。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

初姿 γ 2倍体 等花柱花 昭和30年 高木勇 昭和20年以降にできた実生新花第1号。自然に結実。

(鈴鹿140ページ『高木勇氏の作出』「初姿」表白裏薄紅紫のつかみ垂れ咲大輪。)

(鳥居86ページ「初姿」同長花 1955年 高木勇発表 類似品種記載なし。

昭和30年、戦後に発表された実生新花の第一号。)

上記「初桜」の項に記したので割愛。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2010年02月09日

今更ですが.18

最後となったハプロタイプ γ は、61品種もあるので、数回に分けて記していきたいと思います。

まずは3-4倍体5品種を掲載します。

ハプロタイプ γ

汐煙 3倍体 長花柱花

白珠 3倍体 長花柱花 昭和37年 松木俊一 「越路の雪」の実生

獅子頭 3倍体 短花柱花 江戸後期 「紫雲の重」と同品

天女 3倍体 短花柱花 昭和57年 中村長次郎 「三保の古事」の実生

神風 4倍体 短花柱花 明治 荒井与左衛門 「西王母」の自然4倍体

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

汐煙 γ 3倍体 長花柱花

(鳥居80ページ「汐煙」:長柱花 江戸末期 類似品種記載なし。

古記録には汐煙は存在せず、大正時代に発表されたものがあったが、この花とは別品種である。

吉野山、仙人、小塩山、絵日傘などの名で存在したなかから、花容に合った汐煙を採用して認定した。)

(鈴鹿167ページ「吉野山」:表白裏薄紅藤色大輪)

(鈴鹿164ページ「仙人」:表白裏薄紅藤色大輪)

(鈴鹿161ページ「小塩山」:表白裏薄大輪)

(鈴鹿「絵日傘」記載なし)

なぜ、花容から無理矢理同定を行うのだろう。

鳥居氏と東京のさくらそう会では、吉野山、仙人、小塩山、絵日傘などの品種を、どう取り扱っているのか気になる。

花容から、勝手に名前を当てはめて、良いはずがない。

こういう由来が不透明ないい加減な品種をサンプルにして意味はあるのだろうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

白珠 γ 3倍体 長花柱花 昭和37年 松木俊一 「越路の雪」の実生

(鈴鹿140ページ「白珠」:松木俊一氏作 戦時中の作出であったが、同氏が戦後に命名されたものでである。)

(鳥居60ページ「白珠」:僅長柱花 昭和37(1962)年 松木俊一発表 類似品種記載なし。)

↑

鳥居氏は「白珠」が「越路の雪」の実生であることは触れていない。図鑑とし不親切。

(鈴鹿163ページ「越路の雪」:白大輪筒薄藤色)

(鳥居58ページ「越路の雪」:僅長柱花 江戸末期 類似品種なし。「田子の浦」「香炉峰」の名で存在するものは同品種。)

(鈴鹿164ページ「田子の浦」:雪白つかみ咲大輪)

(鈴鹿151ページ「香炉峰」:白色系中の名花で、文化年間に記録があります。10数年前に、愛好家の間で間違ったものがつくられており、本ものを配布するために毎年10数鉢も育てて増殖につとめた思い出があります。)

(鳥居「田子の浦」「香炉峰」記載なし)

鈴鹿氏の「香炉峰」を思い出話しの原因は、鳥居氏と東京のさくらそう会が原因だということを、鳥居氏の此処までの文面から、今更ながら気づきました。

大城氏が記してる事項は、『「田子の浦」「香炉峰」の名で存在するものは同品種』とも書いてませんし、鈴鹿氏の著を参考にされてものでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

獅子頭 γ 3倍体 短花柱花 江戸後期 「紫雲の重」と同品

(鈴鹿157ページ「獅子頭」:「紫雲の重」に似ているが、表の色が「紫雲の重」より濃い。華麗な花ではあるが、その風趣は「紫雲の重」に及ばない。)

(鳥居114ページ「獅子頭」:短柱花 江戸末期 類似品種記載なし。

「紫雲の重」と「獅子頭」については、紫色が多く広がっている獅子頭のほうが色彩的に勝っていると考える。

「世々の誉」「雲上人」の名で栽培されたものは、この両者と同品種。)

鈴鹿氏も鳥居氏も、「獅子頭」を「紫雲の重」と同品種とは記載していないが

大城氏は何を参考文献としたのだろう。鳥居著「さくらそう」1985年には、記載されているのかもしれない。

鳥居氏の解説は、明らかに鈴鹿氏を意識していて滑稽だ。

(鈴鹿152ページ『代々の誉』の項「世々の誉」:「世々の誉」は別名。これは紫雲重と同品。)

(鈴鹿152ページ『代々の誉』:明治時代に記載されているものはすべて、「藤色抱咲」とあります。

ところが筆者宅には昭和47年まで、右の「藤色抱咲」のものがあり、惜しいことに枯らしてしまいましたが、

それとは別に、「鴇色抱咲大輪」のものがあり、亡父の記録帳を丹念に調べたところ、

すでに昭和8-9年ごろに、この系統を入手、さきの「藤色抱咲」系も同じく保存してありました。

異名同種では混乱するため、調査したところ、昭和15年の農業世界11月号付録、サクラソウのつくり方には、後者が記されており

また最近、中村長次郎氏の連絡により、昭和8年実際園芸に永井誠也氏もこの後者を記されておるとのことで、

筆者もいまだにそのままにしているのですが、混乱をさけるための何らかの方法を講じるべきだと考えています。

(鈴鹿『世々の誉』記載なし。)

(鳥居、当然『世々の誉』記載なし。)

(鳥居151ページ『代々の誉』:僅長柱花 明治中期か 類似品種記載なし。

最近まで「御国の誉」の名で流布していたが、一部では「代々の誉」となっており、これを原名と考えることにした。

古記録にある「代々の誉」は紫色で「世々の誉」の名で存在したが、これは「獅子頭」であった。)

(鈴鹿166ページ「御国の誉」:鴇色地紅絞大輪。)

(鳥居、当然「御国の誉」記載なし。)

(鈴鹿162ページ「雲の上人(くものしょうにん)」:紫表移白大輪。)

(鳥居、当然「雲上人」記載なし。)

鈴鹿氏を意識している鳥居氏は、此処に功績の臭いを嗅ぎ付けたのか、根拠を示さぬまま無茶苦茶な論法を展開したものです。

これに納得し同調している東京のさくらそう会にも呆れるばかりです。

本来の「御国の誉」はどういう扱いになっているのかしら。

「御国の誉」は「代々の誉」と同品種ということで吸収して消滅させる気ですかね?

鳥居氏の言い分には無理があるが、独自の判断基準を基に巧みに練り上げた文章なので、無知な素人は素直に読み進んでしまう。

浪華さくらそう会長山原氏は、同定作業を断念したという。良識と常識ある方なら、無理にまとめることをするまい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

天女 γ 3倍体 短花柱花 昭和57年 中村長次郎 「三保の古事」の実生

(鈴鹿147ページ「天女」:中村長次郎氏作出命名。昭和42年播種、45年作出された優秀花です。親は「三保の古事」で短柱花です。)

(鈴鹿141ページ「天女」:「三保の古事」の実生。昭和四十四年選出。)

(鳥居102ページ「天女」:短柱花 1982年認定中村長次郎発表 類似品種記載なし。

作出年代を記さず、東京のさくらそう会が1982年認定した年代を記しているが、

図鑑と銘打っているからには、作出年月日を書くべき。作出者に対して失礼だ。

鳥居氏は「三保の古事」の実生ということも紹介していないので、

大城氏の記載は、鈴鹿著「日本サクラソウ」を参考にしたか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神風 γ 4倍体 短花柱花 明治 荒井与左衛門 「西王母」の自然4倍体

『神風』

(鳥居81ページ「神風」(じんぷう):短柱花 明治中期 荒井与左衛門発表 類似品種記載なし。

豪快な花容から神風と名付けられた、のちに大和神風となったが、原名に戻して認知した。)

(鈴鹿162ページ「神風」(かみかぜ):白狂咲大輪)

(鈴鹿166ページ「大和神風」(やまとかみかぜ・やまとじんぷう):表曙白裏桃色垂咲巨大輪))

他でも書いたので、割愛。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2010年02月09日

今更ですが.17

最後となったハプロタイプ γ は、61品種もあるので、数回に分けて記していきたいと思います。

今回は短花柱花と等花柱花の12品種を掲載します。

調べるといても、もはや惰性です。

ハプロタイプ γ

牡丹獅子 短花柱花 江戸後期 「乙女の袖」現存品と同品

銀孔雀 短花柱花 明治 「露の衣」現存品と同品

枝珊瑚 短花柱花 江戸後期

雨中の桜 短花柱花 明治

若藤 短花柱花 明治?

四季の峰 短花柱花 大正?

藤の里 短花柱花 昭和30年頃 尾崎哲之助

山下白雨 短花柱花 昭和58年 鳥居恒夫

朱鷺の雛 等花柱花 江戸後期

誰が袖 等花柱花 明治? 「産衣」と同品

衣通姫 短花柱花 明治?

小笹の雪 等花柱花 大正5年頃 永井誠也

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

牡丹獅子 γ 短花柱花 江戸後期 「乙女の袖」現存品と同品

(鈴鹿166ページ「牡丹獅子」:紅摑(つかみ)垂咲大輪)

(鳥居90ページ「牡丹獅子」:短柱花 江戸末期 類似品種記載なし。浅かがり波打ち広弁狂い抱え咲き。花はよくそろって育てやすく、よくふえる。)

(鈴鹿156ページ「乙女の袖」:表移白裏紅の抱え咲き広弁最大輪。豪華な花であるため、一般的に人気がある。性質も上部であるから比較的作りやすい。)

(鳥居「乙女の袖」記載なし)

鈴鹿氏の解説を読むと、鳥居氏「牡丹獅子」と主張している花こそ「乙女の袖」ではないのか。

「前代未聞」と「木枯」の時も長花柱花と短花柱花が鈴鹿氏と真逆だった。

鳥居氏の主張には根拠が無いので確証されておらず、古典園芸であるさくらそうでは古い記述が基本ではあるまいか。

此処まで調べてきて、鳥居氏と東京のさくらそう会が『BはAと同品種』という同定に、多いに疑問を持つに至っている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

銀孔雀 γ 短花柱花 明治 「露の衣」現存品と同品

(鈴鹿162ページ「銀孔雀」:表白裏薄色大輪。)

(鳥居56ページ「銀孔雀」:短柱花 明治後期 類似品種「綾波」。「露の衣」の名で伝わっていたものは同品種。)

(鈴鹿「綾浪」:表白裏薄色中輪。)

(鳥居136ページ「綾波」:僅長柱花 明治中期か 類似品種「銀孔雀」。

このような淡い紫桃色の微粉を流した霧のような花の色を、桜草では昔から薄色(うすいろ)と呼んできた。)

↑

正直、鳥居氏の解説を読むまで、“薄色”のことを知りませんでした。

鈴鹿128ページ「サクラソウの花色」の項には

『花の色は、各人その見た感じによってその表現もいくぶん異なることがあります。』と書かれ

その例えの1つに“薄色”があるだけで、具体的な色彩の記述はありません。

とはいえ、鈴鹿氏が書かれたように、『花の色は、各人その見た感じによってその表現もいくぶん異なる』ようで

鈴鹿氏は「銀孔雀」を表白裏薄色大輪と表現しています。

「綾波」の解説の中で、鳥居氏が唐突に花色の解説をしているのが引っ掛かり

『これは鳥居氏に何か下心がある』と感じて調べたら、

“薄色”の意味と、鈴鹿氏が「銀孔雀」を表白裏薄色大輪と表現していた事に気づいた次第ですが

さすが鳥居氏、言葉巧みなマジシャンである。鳥居著「色分け花図鑑 桜草」を読み返すと、

135ページ「薄色の花」の項では“薄色”という表現ばかりで、

他の項では“薄色”を使用せず、「明るい」「暗い」「濃い」「淡い」のみであった。

『花の色は、各人その見た感じによってその表現もいくぶん異なる』のが極自然なことですから

“薄色”だけ定義付けした上で品種を紹介するのは如何なのでしょう。

鳥居氏と東京のさくらそう会は、独自に勝手に定めた基準判断の1つに、“薄色”があることは解りました。

鳥居氏と東京のさくらそう会において『薄蛇の目』は“薄色”の花かもしれませんが、私にはそうは思えません。

(鈴鹿160ページ「薄蛇の目」酔白平咲中輪。)←酔白とは言えて妙。鈴鹿氏の見識の広さか。(^^)

web上に「露の衣」の画像なし

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

枝珊瑚 γ 短花柱花 江戸後期

(鈴鹿160ページ「枝珊瑚」)

(鳥居21ページ「枝珊瑚」:短柱花 江戸末期 類似品種「神通力」「丹頂」。)

(鈴鹿163ページ「神通力」)

(鈴鹿28ページ「神通力」:僅長柱花 江戸末期 類似品種「枝珊瑚」「胡蝶の舞」「秀美」

「神通力」の名前からは作出者の自信のほどを知ることができる。)

↑

「心意気」の項でも同じことを記載している。

(鈴鹿「丹頂」記載なし)

(鳥居31ページ「丹頂」:僅長柱花 江戸末期 類似品種「枝珊瑚」「神通力」。

花の美しさでは最高のもので、江戸時代以来、名花として伝わる。繁殖力は旺盛とはいえず、所有者も少ない。

丹頂鶴からの連想か。「丹鳥」と書かれたこともある。)

↑

品種由来の項は素直に感動して読めたが、名花であるなら、もっと普及しているはず。

なんのことはない、所有者が少ないことを良いことに、鳥居氏の鉢自慢話しではないか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

雨中の桜(うちゅうのさくら) γ 短花柱花 明治

(鈴鹿155ページ「雨中の桜」)

(鳥居76ページ「雨中の桜」:短柱花 明治中期 類似品種記載なし。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

若藤 γ 短花柱花 明治?

(鈴鹿133ページ「若藤」:『サクラソウの品種を選ぶには』の項「弱いもの」)

(鳥居125ページ「若藤」:短柱花 昭和前期か。記録は見当たらないが、戦前より存在した。)

大城氏記載の『明治? 』は、鳥居著「さくらそう」1985年にでも記載されていたのか?

鈴鹿氏は『サクラソウの品種を選ぶには』の項「弱いもの」として

三保の古事、大和神風、楊柳の笛、若藤の4品種を挙げている。

此処まで色々調べて書いてきて、栽培してみたいと思うようになった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

四季の峰 γ 短花柱花 大正?

(鈴鹿「四季の峰」記載なし)

(鳥居97ページ「四季の峰」短柱花 昭和前期か 類似品種記載なし。実物が伝わっていた品種で、どこにも記録がない。)

↑

実物と共に名札も伝わっていたのだろうか。

『どこにも記録がない』のは、「四季の峰」という品種名が間違いということで、調べれば該当する品種があるのでは?

でももし実物と共に名札も伝わってきたとするなら、そのまま大切に伝えていくのが良い選択だと思う。

しかし、此処までの鳥居氏と東京のさくらそう会の有様をみてきて、勝手に命名したような気がしてならない。

大城氏記載の『大正? 』は、鳥居著「さくらそう」1985年にでも記載されていたのか?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

藤の里 γ 短花柱花 昭和30年頃 尾崎哲之助

(鈴鹿140ページ「藤の里」:藤色抱咲きの大輪で美しい)

(鳥居132ページ「藤の里」:短柱花 1982年認定 尾崎哲之助発表 類似品種「真如の月」)

(鈴鹿163ページ「真如の月」:表白裏淡桃色つかみ咲大輪)

(鳥居61ページ「真如の月」:僅長柱花 江戸末期 類似品種「藤の里」)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山下白雨 γ 短花柱花 昭和58年 鳥居恒夫

(鈴鹿「山下白雨」掲載なし)

(鳥居69ページ「山下白雨(さんかはくう):短柱花 1997年度認定 鳥居恒夫発表 類似品種「喰裂紙」「母の愛」。

古花の「喰裂紙」より大輪で、少し遅く咲き、長く楽しめる。繁殖は中程度だが、確実にふえ、「喰裂紙」を育てる人が少なくなった。)

「丹頂」もそうだが、自己顕示欲の凄さを感じる。

以下、2010年01月30日『今更ですが.10』ハプロタイプ G「喰裂紙」で記載したので割愛。

http://nihonsakurasou.n-da.jp/e129938.html

以前も書いたが、研究の趣旨からこのような新しい品種をサンプルとする必要はあったのだろうか?

遣らないよりは遣った方が良いし、これからも園芸品種のハプロタイプを調べてほしい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

朱鷺の雛 γ 等花柱花 江戸後期

(鈴鹿151ページ「朱鷺の雛」:表白裏薄鴇色のつかみ垂れ咲きの大輪で、鴇色系の代表的作品。江戸時代からの名花で、丈夫ですが、暑さにやや弱いです。)

(鳥居144ページ「朱鷺の雛」:僅長柱花 明治中期か 類似品種記載なし。広桜弁、つかみ咲き、垂れ咲き。花弁の裏側は淡いとき色、表は純白色。

弱そうに見えるが、繁殖力も強く、よい芽を育てれば咲きそろう。「手弱女(たおやめ)」の名で呼ばれていたものは同品種。)

(鈴鹿164ページ「手弱女」:表白裏薄鴇色大輪)

(鳥居「手弱女」記載なし)

鳥居氏と東京のさくらそう会は、どこにも記録は無いが実物が伝わっているとして「四季の峰」を認定しているが、

品種名と花が正しいか否か確認が取れていない状況で認定したことになる。

「手弱女」は「朱鷺の雛」の同品種ということだが、記録を根拠に同品種であると同定したのか?

「手弱女」は「朱鷺の雛」の同品種ということだが、同品種なのに、なぜ品種名に「朱鷺の雛」を選択したのか?

一方、鈴鹿氏はキチンと区別して表記している。

「朱鷺の雛」:表白裏薄鴇色のつかみ垂れ咲きの大輪

「手弱女」:表白裏薄鴇色大輪

古典園芸である桜草の先人の記述を、何を根拠に否定したのか、鳥居氏と東京のさくらそう会は、その根拠を示すべきだ。

大城氏は『江戸後期』だが、鳥居氏は『明治中期か』となっている。また、大城氏では「手弱女」は同品種と記載していない。

鳥居著「さくらそう」1985年では『江戸後期』で、同品種と同定されていなかったのではないのか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

誰が袖(たがそで) γ 等花柱花 明治? 「産衣」と同品

(鈴鹿「誰が袖」記載なし)

(鳥居82ページ「誰が袖」:同長花 明治中期 類似品種「雨中の桜」。基部の細い広桜弁、狂い抱え咲き。

緻密でゆったりとした絹地のような感覚から、この名前が生まれたのではないのか。「産衣」の名で存在したものは同品種。)

(鈴鹿160ページ「産衣」:表白裏薄桃色白斑入狂咲大輪)

(鳥居「産衣」記載なし)

鳥居氏の花形説明文『基部の細い広桜弁、狂い抱え咲き』から思うと、

初産の母親が、初孫を得た両親にそっと赤ん坊を差し出して、寝顔をみせようとする姿を連想してしまう。「産衣」という品種名には合点がいく。

鳥居氏は「誰が袖」という品種名からの憶測だが、私は鳥居氏の花形説明文からの憶測であるが、

言葉を選ぶ先人が、「誰が袖」と「産衣」を混同するとは思えない。

鈴鹿氏に「誰が袖」の記載はなかったが、「産衣」を読むと、異名同種とは思えない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

衣通姫 γ 短花柱花 明治?

(鈴鹿144、164ページ「衣通姫」)

(鳥居82ページ「衣通姫」:短柱花 明治中期か 類似品種「人丸」「槙の尾」。謡曲からの出典か。)

『謡曲からの出典か』とはなんたる言いぐさ。鳥居氏は品種由来をきちんと調べていないようだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

小笹の雪 γ 等花柱花 大正5年頃 永井誠也

(鈴鹿「小笹の雪」記載なし:122ページ『大正時代以降のサクラソウ愛好家』「永井誠也氏が約600種、(中略)作出命名しました。」)

(鳥居55ページ「小笹の雪」:同長花 大正5(1916)年頃 永井誠也発表 類似品種記載なし。

江戸時代の天保年間(1830-44年)の著作と考えられる『櫻草作傳法』には、薄黄小輪という花の記載がある。

黄色の花の色素を持たない桜草では、この品種の程度のものであったのではないかと推察される。)

(鈴鹿115ページ「江戸時代のサクラソウに関する記述」の項:水野元勝著(延宝9年、1681年)『花壇綱目』「桜草花薄色白黄あり小輪咲三月の時分也。云々。」(中略)。ところが、ここで少し気になることは、記載中に、黄という字が見えますが、日本サクラソウには現在黄花はありません。はたして当時あったかどうかという、ことです。天保の頃には、井出の里、あるいは金花山という品種が記載されていることから推測しますと、あるいはあったのかもしれません。)

↑

「薄蛇の目」を酔白と趣ある表現をした鈴鹿氏の文を読み

『ほお〜。』と素直に感嘆し、イワヒバの品種名を連想してアレやコレや想像して楽しめましたが、

『この品種の程度のもの』と表記する鳥居氏の文には、味がないと感じ、興醒めしました。

永井誠也氏独りで約600種も作出命名したとは驚き。

他にも有名な愛好者も居るわけで、品種名だけでも何千も在って当然なのですね。

だからといって勝手に改名や異種同名扱いして良い道理はどこにもない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2010年02月08日

今更ですが.16

最後となったハプロタイプ γ は、61品種もあるので、数回に分けて記していきたいと思います。

まずは長花柱花16品種を掲載します。

ハプロタイプ γ

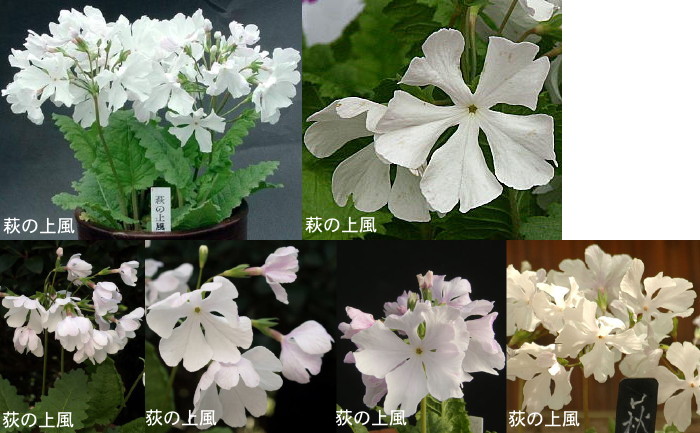

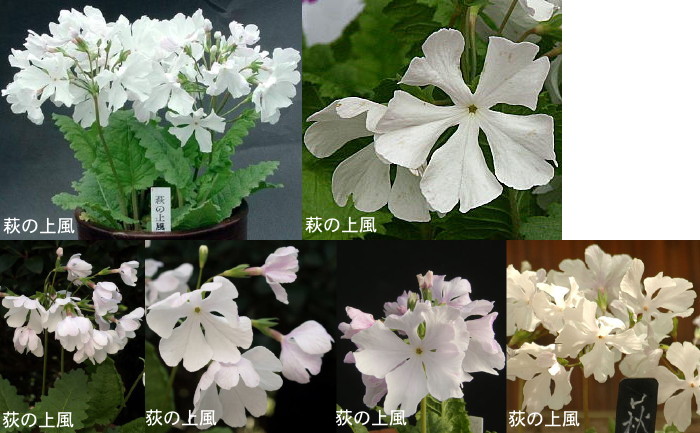

萩の上風 長花柱花 ?

銀世界 長花柱花 江戸中期 (寛政~文化)

高砂染 長花柱花 江戸中期(寛政~文化) 「綾千鳥」と同品

薫る花風 長花柱花 江戸後期 (天保)

化粧の舞 長花柱花 江戸後期 「霞の衣」と同品

甘泉殿 長花柱花 江戸後期 「漢泉殿」とも書く。「清見潟」は同品

所縁の袖 長花柱花 江戸後期 「強勇競」「雲井鶴」現存品と同品

手拍子 長花柱花 江戸後期 「雨後の月」現存品と同。野生の白花に近い。

三国紅 長花柱花 江戸後期 野生品に近い

槇の尾 長花柱花 江戸後期?

九十九獅子 長花柱花 江戸後期

由加里の袂 長花柱花 明治?

桃園 長花柱花 明治?

夕陽紅 長花柱花 大正7年頃 田村景福

上絞 長花柱花 昭和初年 大鐘あぐり 「土佐の海」現存品は同品

春告鳥 長花柱花 昭和57年認定 尾崎康一

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

萩の上風 γ 長花柱花 ?

(鈴鹿165ページ「“萩”の上風」)

(鳥居「“萩”の上風」記述無し)荻の上風

(鳥居139ページ「“荻”の上風」:長柱花 明治中期 類似品種記載なし。

「“萩”の上風」の名で通っていたが、出典は和歌や謡曲にあり、「“荻”の上風」に訂正した。

『和漢朗詠集』に「秋はなを夕まぐれこそただならぬ荻の上風萩の下露」と歌われる。「萩の下露」の名で存在するものは同品種。)

埼玉県花と緑の振興センターは「“萩”の上風(はぎのうわかぜ)」

筑波大学農林技術センターでは「“荻”の上風(おぎのうわかぜ)」。

ハプロタイプ β「折紙附」の項でも触れたので、割愛。

鳥居氏は『(桜草の命名由来の多くは)出典は和歌や謡曲にある』という慣例から

「“荻”の上風」という一文をみつけたことで『これだ!』と思い込み訂正したとしか思えない。

『「大須磨」は、先に「小須磨」が在ったので、命名された』というのも勝手な思い込みだし

鳥居氏が改名行為を行ってしまう動機の多くは根拠がなく、

世話人代表として担いでいる東京のさくらそう会は、みずからも由来などを検証されてみては如何であろう。

「萩の下露」という品種が存在するのか否か、私は判りませんが、

桜草の命名由来の出典の多くが和歌や謡曲にあるならば、「荻の上風」と「萩の下露」が異名同種であるだろうか。

と同時に、もし「萩の下露」が存在する品種なら、鳥居氏の言われるように「荻の上風」が正しいと感じる。

しかし鳥居氏は、『出典は和歌や謡曲にある』という書いているだけで、『和漢朗詠集』とは書いていない。

「萩の下露」は「荻の上風」と同品種である理由として『和漢朗詠集』を掲げているに過ぎない。

このあたりの文章は、さすが鳥居氏、巧みである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

銀世界 γ 長花柱花 江戸中期 (寛政~文化)

(鈴鹿154ページ「銀世界」)

(鳥居57ページ「銀世界」:長柱花 江戸後期(寛政~文化年間・1789-1818年) 類似品種「富士の雪」)

(鈴鹿165ページ「富士の雪」)

(鳥居65ページ「富士の雪」:長柱花 江戸末期 類似品種記載なし。)

「銀世界」の類似品種に「富士の雪」があり、「富士の雪」の類似品種に記載が無いのはどうしてだろう。

類似品種は鳥居氏の主観で述べているのは理解しているが、類似しているなら相互関係であるべきだと思うのだが・・・。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高砂染 γ 長花柱花 江戸中期(寛政~文化) 「綾千鳥」と同品

(鈴鹿「高砂染」記載なし)

(鈴鹿164ページ「高砂」:表白地緑紋裏淡紅大輪)

(鳥居150ページ「高砂染」:長柱花 江戸末期 類似品種記載なし。

花弁の裏側は桃色、表は白色で弁先に緑色の斑が入る。この緑斑を高砂の松に見立てた名か。

めすらしいことに3色花ですが、緑斑が出ない株もあり、よく出る株を残すようにする。

「綾千鳥」の名で栽培されているものは同品種。)

(鈴鹿「綾千鳥」記載なし)

鈴鹿氏に「高砂染」は記載されていないが、「高砂」なら在る。花の特徴からして同品種と思われる。

鳥居氏は此処でも勝手に改名してしまっていた。

『木枯』なのに『木枯絞り』と名札をさしてた方も居られたが、『木枯』の存在を知っているから誤りに気づけたが、

「高砂」と「高砂染」を(「手中の玉」と「酒中の玉」も?)、誰が改ざんされた異名同種と気づくだろうか。

(「木枯」に「木枯絞り」と名札をさしていた人もおり、新種なのか誤りなのかすら、判らない事例が多い。)

鳥居著「色分け花図鑑 桜草」のサブタイトルは、『名前の由来と品種がわかる』だが、

名前そのものが勝手に改名されていたら、誰も正しい由来をさぐることはできないわけで、これは誤りではなく偽装である。

私は『品種識別、親子関係、由来に関する情報』を調べているだけで

名前の由来と品種同定を行っているわけではないので、これは誰かに行ってもらいたい。

さくらそうの現物を見て全品種をやってほしい分けではない。

東京のさくらそう会認定品種を調査すれば解決する問題なので、此処は会に自浄していただきたい。鳥居氏がご存命の内に。

「高砂染」なる品種の由来を『この緑斑を高砂の松に見立てた名か。』と書かれているが、似たような事を「青葉の笛」でも述べている。

桜草の品種命名の出典元の多くが和歌や謡曲にあるならば、見た目の主観をもった憶測を由来として書くのは、ごまかしではではないのか。

『緑斑が出ない株もあり、よく出る株を残すようにする。』と書かれているが

浪華さくらそう会長山原茂氏が

『今更ですが.13』ハプロタイプ H「松の雪」の項に寄せてくださったコメントを此処にも掲載しておきます。

↓

「柳の雪」など緑に斑が入るのは、ヴィールスのせいで、緑色と弁先の不整形が特徴です。

しかも年に寄って、作柄の違いによって斑の出方や弁先が大きく変わります。

どの品種も元々は別のものだったのでしょうが、罹病してからは似たり寄ったりで区別は出来ません。

どれか一つ斑入り種として持っていればいいものです。

web上に「綾千鳥」の画像なし

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

薫る花風 γ 長花柱花 江戸後期 (天保)

(鈴鹿161ページ「薫る花風」:鴇色大輪)

(鳥居142ページ「薫る花風」:長柱花 江戸末期 類似品種「旭鶴」。)

(鈴鹿159ページ「旭鶴」:紅底白大輪(現存している「旭鶴」とは異なる)

(鳥居142ページ「旭鶴」:長柱花 明治中期 類似品種「薫る花風」。

もとの名は「入日の灘」であったが、いつごろか「旭鶴」の名で流布した。)

(鈴鹿160ページ「入日の灘」:朱鷺色大輪)

現存している「旭鶴」は「入日の灘」と判っているなら、これこそ訂正するべきであり、

違うと判っていながら流布し続ける東京のさくらそう会は、どういう了見であろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

化粧の舞 γ 長花柱花 江戸後期 「霞の衣」と同品

(鈴鹿「蝶遊」「化粧の舞」の記述なし)

(鳥居「蝶遊」「化粧の舞」の記述なし)

埼玉県花と緑の振興センター「サクラソウ保存品種一覧」に「化粧の舞」は掲載されていました。

『今更ですが.14』ハプロタイプ γ「霞の衣」の項に記したので、割愛。

(鈴鹿161ページ「霞の衣」)

(鳥居40ページ「霞の衣」:僅長柱花 江戸末期 類似品種掲載なし。)

web上に「蝶遊」の画像なし。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

甘泉殿 γ 長花柱花 江戸後期 「漢泉殿」とも書く。「清見潟」は同品

(鈴鹿143ページ「甘泉殿」:『謡曲中からの日本サクラソウ品名』)

(鳥居97ページ「甘泉殿」:僅長柱花 江戸末期 類似品種「東鑑」「百夜車」。

「漢泉殿」とも書かれたが、意味を考えると「甘泉殿」でなくてはならない。清見潟の名で存在したものは同品種。)

(鈴鹿162ページ「漢泉殿」:裏桃色表白大輪)

(鈴鹿162ページ「清見潟」:裏薄紅色表白大輪)

(鈴鹿143ページ「清見潟」:『謡曲中からの日本サクラソウ品名』)

浪華さくらそう会長山原茂氏のBlogより

桜草栽培史2009年03月25日21:27

桜草栽培史36 染植重と柴山政富

それでは『桜草名寄控(前半)』にあり、さらに『桜草比競』にも載っている品種を見ると、

「秋風楽」「青海原」「一天四海」「横笛」「江天明鶴」「緋の袴」【「漢泉殿」】「薄化粧」「花車」などがある。

http://blog.livedoor.jp/yamaharanookina/archives/854153.html

↑

古典園芸であるのに、なにゆえ勝手な解釈で品種名表記を訂正してしまうのか、理解に苦しむ。

東京のさくらそう会は、どういう了見でいるのだろう。

鈴鹿氏は「漢泉殿」と「清見潟」をキチンと分けて表記されている。

一方的に同品種と断言する鳥居氏の記述は、乱暴すぎるようだ。

(鈴鹿155ページ「東鑑」:花立ちはよいが、性質、繁殖力ともにやや弱い。)

(鳥居73ページ「東鑑」:短柱花 江戸末期 類似品種「甘泉殿」「百夜車」。)

(鈴鹿166ページ「百夜烏(ももやがらす)」)

(鳥居105ページ「百夜車(ももよくるま)」:短柱花 江戸末期 類似品種「甘泉殿」。

「百夜烏」と呼んでいるところもあるようだが、花が車のように見えるので、「百夜車」で認定した。

名は絶世の美人・小野小町の元へ深草少将が百夜通をしたという伝説をふまえたもの。)

↑

「“萩”の上風」と「“荻”の上風」、「漢泉殿」と「甘泉殿」は、解らなくもないが、

『花が車のように見えるので、「百夜車」で認定した。』などとは言語道断、呆れてしまう。

花の大将だから「花大将」。

花が車のように見えるので、「花車」というのも解らなくもないが、

花が車のように見えるので、「百夜車」というのは無理がある。

それに、鳥居氏の品種名「百夜車」と名前の由来の合っていない。

小野小町に車といえば牛車ですから、夜な夜な通う姿は「百夜烏」でしょう。

いずれにせよ、勝手に品種名を変えてしまう行為は許せない。

鳥居氏個人も悪いが追従している東京のさくらそう会はもっと悪い。

「さくらそう会では「百夜車」と認定しただけ。」などという言い訳は通じない。

古典園芸のさくらそうの未来を思ってくれるなら、自浄努力で、是正していただきたい。

web上に「清見潟」の画像なし。

インターネットが普及して、私もそうだがweb上に紹介されている花の画像を参考に同定を行ってしまうのだが、

さくらそうの書籍が現在は鳥居著「色分け花図鑑 桜草」しかないこともあり

誤った情報に気づかず画像を掲載してしまっている場合が多いと考えられ、

誤った情報が蔓延して、それが正しいと思い込んでしまっているのかもしれない。

web上でさくらそうの花を集めて並べてみても、正しいのか誤りなのかさえ判らない。

品種に関する知識を得たいと願う人は、浪華さくらそう会へ入会するのが一番だと思う。

東京のさくらそう会は、「BはAと同品種」と広言しながら

品種Bの画像が無いのだから、我々は言われるがまま信じるしかない。

それならば、品種Bが存在する会の方が、公正であるといえるのだから。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

所縁の袖 γ 長花柱花 江戸後期 「強勇競」「雲井鶴」現存品と同品

(鈴鹿167ページ「所縁の袖」:表移白裏薄桃色大輪)

(鳥居「所縁の袖」:僅長柱花 江戸末期 類似品種記載なし。

花弁の裏側は桃色ぼかし、表は白くわずかに染出し。やわらかな大花で弁先が少し折れる。葉はふくらみがあって、特色がある。

雲井鶴、雲井、強勇競の名で存在したものは同品種。)

(鈴鹿「強勇競」記載なし)

(鈴鹿「雲井鶴」記載なし)

(鈴鹿「雲井の鶴」162ページ:桃色表白抱咲大輪)

鳥居氏は「所縁の袖」の葉に特色があると言う。鈴鹿氏が花容の解説しか記されていないのが残念だが

「雲井鶴」「雲井」「強勇競」が「所縁の袖」と同品種である証明に成ってはいない。

勉強不足で恐縮だが「強勇競」という品種名も初めて知ったが、web上に画像は見当たらない。

「同品種なんだから、存在しない。」と言われては、どうしようもないのだが、

同品種であるというなら、東京のさくらそう会公式HPででも公開して、証明してみせて頂きたい。

こういう展開は鳥居氏の文才炸裂というところであろうか。主張した者勝ちを容認するわけにはいかない。古典園芸なのだから。

「由加里の袂」もそうだが、品種が違うように感じるのは、さくらそうの花の撮影の難しさゆえだろうか?

鳥居氏と東京のさくらそう会は、独自の勝手な判断で同定して同品種に扱いしいるが、やはり同品種ではない気がする。

同品種とされている「雲井鶴」「強勇競」の画像もバラバラだし、同品種を問う以前に

鳥居氏と東京のさくらそう会の同定と品種認定のあり方に問題がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

由加里の袂 γ 長花柱花 明治?

(鈴鹿167ページ「由加里の袂」:裏藤色表白大輪)

(鳥居130ページ「由加里の袂」:長柱花 明治後期か。類似品種「思いの儘」。

「所縁の袖」と区別するために由加里の袂と表記することにしている。)

↑

そんな品種名の由来は無いでしょう。

「表記することにしている」のは鳥居氏と東京のさくらそう会の勝手な判断であり

鳥居氏と東京のさくらそう会が「由加里の袂」という漢字表記を定めたわけでもないはず。

確かに読みは同じでも、漢字の意味を考慮すれば、理解できうる品種名ではないのだろうか。

鳥居氏と東京のさくらそう会は、古典園芸であるさくらそうの品種名を、なんと心得ているのであろうか。軽視するのも甚だし限りである。

(鈴鹿149ページ「思いの儘」:天保年間の作出といわれ、その花色、花容は優雅の一語につきる名花です。性質繁殖力ともに弱く、暑さには弱いので注意を要します。)

(鳥居128ページ「思いの儘」:短柱花 江戸末期 類似品種「由加里の袂」

野生種に対し、最も進化をとげたものということできる。性質が弱く、毎年続けてよい芽ができないのが欠点。)

↑

『野生種に対し、最も進化をとげたもの』と言える根拠は何処にあるのですか?

さくらそうの花としての“進化”とは、なんですか?

巧みに適当なことを書くのは止めてほしいものです。

左画像=埼玉県花と緑の振興センター。中央画像=東京のさくらそう会。右画像=筑波大学農林技術センター。

上の段=「由加里の袂」。下の段=「思いの儘」なんですが、

埼玉県花と緑の振興センターと、東京のさくらそう会&筑波大学農林技術センターの画像を見比べと、違う品種のように感じます。

東京のさくらそう会は、独自に勝手な判断で同定してしまっているので、「間違いではない」と主張されるのでしょうね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

手拍子 γ 長花柱花 江戸後期 「雨後の月」現存品と同。野生の白花に近い。

(鈴鹿164ページ「手拍子」白大輪)

(鳥居64ページ「手拍子」:長柱花 江戸末期 類似品種記載なし。「雨後の月」の名で存在したものは同品種。)

(鈴鹿160ページ「雨後の月」白大輪)

毎回思うのだが、なぜ同品種と断定したのか、同品種とされた鉢の画像も無く、そこの根拠が示されていない。

DNA分析結果、同品種と同定されたなら納得とが、勝手に同品種としてさくらそう会が認定して

古典園芸である品種名を黙殺し、消滅させてしまって良い分けはない。

『野生の白花に近い。』という記述は、鈴鹿著「日本サクラソウ」と鳥居著「色分け花図鑑 桜草」には無いが

大城氏が主観を述べているとは思えないので、鳥居著「さくらそう」に記載されているのかもしれない。

web上に「雨後の月」の画像なし。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

三国紅 γ 長花柱花 江戸後期 野生品に近い

(鈴鹿163ページ「三国紅」紅大輪)

(鳥居27ページ「三国紅」:僅長柱花 江戸末期 類似品種「日の丸」「御幸」。野生品に近いが、3倍体という。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

槇の尾 γ 長花柱花 江戸後期?

(鈴鹿166ページ「槇の尾」:紅大輪)

(鳥居91ページ「槇の尾」:長柱花 明治中期 類似品種「人丸」)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

九十九獅子 γ 長花柱花 江戸後期

(鈴鹿157ページ「九十九獅子」:名花の1つであるが、繁殖力はやや劣る。)

(鳥居31ページ「九十九獅子」:突出長柱花 江戸末期 類似品種「紅かがり」)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

桃園 γ 長花柱花 明治?

(鈴鹿153ページ「桃園」:桃色系の最大輪の見事な花である。明治年間の作といわれる。)

(鳥居93ページ「桃園」:僅長柱花 明治後期 類似品種「井筒」。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

夕陽紅 γ 長花柱花 大正7年頃 田村景福

(鈴鹿120ページ田村景福氏の項「夕陽紅」)

(鳥居45ページ「夕陽紅」:僅長柱花 大正7(1918)年ごろ 田村景福発表 類似品種「玉珊瑚」)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

上絞 γ 長花柱花 昭和初年 大鐘あぐり 「土佐の海」現存品は同品

(鈴鹿「上絞」記載なし)

(鳥居153ページ「上絞」:長柱花 昭和初年頃大鐘あぐり発表 類似品種なし。)

(鈴鹿165ページ「土佐の海」:雪白波状丸弁抱咲大輪)

(鳥居「土佐の海」記載なし)

昭和初年 大鐘あぐり女史作出命名の「上絞」と、「土佐の海」なる現存品が同品種であるとは、鈴鹿&鳥居両著に記載は無かった。

web上に「土佐の海」の画像なし。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

春告鳥 γ 長花柱花 昭和57年認定 尾崎康一

(鈴鹿「春告鳥」記載なし)

(鳥居46ページ「春告鳥」:僅長柱花 1982年認定 尾崎康一発表 類似品種「春裳」)

(鈴鹿「春裳」記載なし)

(鳥居46ページ「春裳」:短柱花 1982年認定 峰岸優発表 類似品種「春告鳥」)

大城氏の研究趣旨は、野生種とのDNA関係をさぐるためだったはず。

恐らく無作為に127品種をサンプルにしたとは思うが、

このような新しい品種を調べる意味はあったのだろうか?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2010年02月06日

今更ですが.15

『品種識別、親子関係、由来に関する情報』

ハプロタイプ E

臥竜梅 長花柱花 江戸中期 (寛政~文化)「神代冠」に似る

薄蛇の目 長花柱花 江戸後期? 野性的

白兎 長花柱花 山内勝貞

吹上桜 長花柱花 昭和初年 鈴鹿義一 改良親としての評価高い

興亜の春 長花柱花 昭和15年頃 小石川植物園 元の名は「ウラルの春」

青葉の笛 2倍体 長花柱花 江戸中期? 野生種に近い

残雪 2倍体 長花柱花 明治? 丸弁で欠刻がなくサクラソウらしくない

朝霧 2倍体 長花柱花 大正

匂う梅 2倍体 短花柱花 江戸中期 (寛政~文化)野性的。梅型絞、「源氏鏡」現存品と同品

駅路の鈴 3倍体 長花柱花 江戸中期 (寛政~文化) 最も古い部類。野性的。 =南京小桜

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

臥竜梅 E 長花柱花 江戸中期 (寛政~文化)「神代冠」に似る

(鈴鹿156ページ「臥竜梅」: 同じ花型で、「源氏鏡」があるが、この「臥竜梅」の方がすっきりとしている。)

(鳥居56ページ「臥竜梅」:僅長柱花 江戸後期 類似品種「神代冠」。)

(鳥居「源氏鏡」記載なし)

web上に「源氏鏡」の画像なし。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

薄蛇の目 E 長花柱花 江戸後期? 野性的

(鈴鹿160ページ「薄蛇の目」)

(鳥居137ページ「薄蛇の目」:僅長柱花 昭和前期か 類似品種「夕栄」。

江戸時代のものかと考えていたが、記録はどこにも見られず、案外近代の品種ではないかと思う。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

白兎 E 長花柱花 山内勝貞

(鈴鹿「白兎」記載なし)

(鳥居53,68ページ「白兎」:長柱花 1982年認定山内勝貞発表 類似品種なし。)

研究サンプルは無作為に選んだと思うが、

1982年認定の新しい品種なら親も判っていうように、DNA鑑定する必要はあったのだろうか。

また、研究サンプルとして適切と言えるのか、多いに疑問。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

吹上桜 E 長花柱花 昭和初年 鈴鹿義一 改良親としての評価高い

(鈴鹿「吹上桜」記載なし)

(鳥居89ページ「吹上桜」:長柱花 昭和初期(1928年頃)鈴鹿義一発表 類似品種「朝日潟」。

花の中心部の色が少し濃い品種は「朝日潟」などいくつかあるが、これほど濃いのはめすらしく、

個性のある花として評価を受けている。)

鈴鹿氏に記載無く、鳥居氏も記していない。

『改良親としての評価高い』とは、どこからきたのだろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

興亜の春 E 長花柱花 昭和15年頃 小石川植物園 元の名は「ウラルの春」

(鈴鹿「興亜の春」記載なし)

(鳥居79ページ「ウラルの春」:昭和初期頃の実生か1940年頃の命名 類似品種「春の曙」。

初名が「ウラルの春」であったが、戦争の時代に入り、昭和15(1940)年頃に「興亜の春」と改名。

社会情勢を鋭敏に反映した品種名といえる。さくらそう会では2005年にウルルの春に原名を復活させた。)

「復活」「訂正」巧みに言葉を使い分けても、どんな理由にせよ、勝手に品種名を変えて良い道理はない。

鳥居氏と東京のさくらそう会には、世間への影響力を考慮した言動をお願いしたい。

(鈴鹿「春の曙」記載なし)

(鳥居「春の曙」記載なし)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

青葉の笛 E 2倍体 長花柱花 江戸中期? 野生種に近い

(鈴鹿155ページ「青葉の笛」)

(鳥居54ページ「青葉の笛」:長柱花 江戸末期 類似品種「松の雪」。株も小形で、野生のなかから見出したものと思われる。)

鳥居氏はよく“野生”という言葉を使うが、どういうつもりで使われているのか、理解できない。

突然変異で自生地に生まれた品種という意味だろうか。

「株も小形で」と書かれているが、野生種の株は小形なのが特徴と言えるのだろうか。

鳥居氏著『色分け花図鑑 桜草』は、注意しながら読むと、意味不明なことが多いのが特徴だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

残雪 E 2倍体 長花柱花 明治? 丸弁で欠刻がなくサクラソウらしくない

(鈴鹿「残雪」記載なし)

(鳥居58ページ「残雪」:長柱花 昭和前期か 類似品種記載なし。

近代の花としては、これといった見どころはないが、ただひとつの丸弁の白花品種として存在する。)

花を愛でる気持ちは十人十色。鳥居氏は此処でも、花の価値を否定するような、要らぬ事を書いている。

大城氏も何所から引用したのか知らないが『サクラソウらしくない 』とは酷い主観を記載するものだ。

丸弁で欠刻がない「玉光梅(23ページ)」の白花という印象だが、こんなにも評価が違うものだろうか。

花に罪は無い。鳥居氏と東京のさくらそう会は罪作りである。大城氏も。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

朝霧 E 2倍体 長花柱花 大正

(鈴鹿154ページ「朝霧」。伊藤重兵衛=伊統系と柴山政愛=柴山系あり。伊藤系『明治40年発行の銘鑑に記載』)

(鳥居128ページ「朝霧」:僅長柱花 大正年間 柴山政愛発表。類似品種 楊柳の笛 鹿島。

花形と花色は変わっているが、大正以降の花としては今ひとつ物足りない感じがある。根の発達はよくない。)

鈴鹿氏は所有されていた伊統系「朝霧」を昭和38年に絶えてしまったと書かれている。

インターネットが普及した現代、コメントくださったmoonprimulaさんの言われるように

全国から「朝霧」の花の画像を寄せてもらい、まとめて閲覧する事が出来れば、伊統系「朝霧」を見出せるかしれませんね。

(鈴鹿133ページ「楊柳の笛」)

(鳥居131ページ「楊柳の笛」:花茎は細く伸びて、花が咲きやすく、小鉢作りに向いている。芽は小形だが、双頭状にふえる。)

鈴鹿著『日本サクラソウ』「サクラソウの品種を選ぶには」の項『弱いもの(133ページ)』に

「三保の古事」「大和神風」「楊柳の笛」「若藤」と4品種が挙げられている。

(鈴鹿150ページ「鹿島」:明治30年代に伊藤重兵衛氏が「香取」とともに作出命名したもの。)

(鳥居129ページ「鹿島」:明治40年(1907)年伊藤重兵衛発表。性質が強くて、よく繁殖する。)

伊藤重兵衛は「朝霧」の作出者でもあり、『明治40年発行の銘鑑に記載』されていることで

鳥居氏は作出年月日を「明治40年(1907)年」としたのであろうが、鈴鹿氏の方がさくらそう文化に詳しいようだ。

web上に「香取」の画像なし。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

匂う梅 E 2倍体 短花柱花 江戸中期 (寛政~文化)野性的。 梅型絞、「源氏鏡」現存品と同品

(鈴鹿117ページ「にほふ梅」:『桜草花品全』文化九年1812年)

(鳥居151ページ「匂う梅」:短柱花 江戸後期 寛政~文化年間(1789-1818年)類似品種記載なし。

花弁は薄桃色地に紅紫色の絞り。「梅型絞」の名で存在したものは同品種。)

(鈴鹿162ページ「源氏鏡」:移白梅花咲小輪)

(鳥居「源氏鏡」記載なし)

(鈴鹿「梅型絞」記載なし)

(鳥居「梅型絞」記載なし)

web上に「源氏鏡」の画像なし。

鳥居氏と大城氏の主張が、よく理解できない。

鳥居氏は、「梅型絞」と呼ばれていた品種は「匂う梅」と同品種であると記載している。

此処までずっと鳥居氏を師事してきた

大城氏は、「梅型絞」と呼ばれていた品種は「源氏鏡」と同品種であると記載している。

鈴鹿氏は、「源氏鏡」を「臥竜梅(156ページ)」の類似品種として記載している。

大城氏の『「源氏鏡」現存品と同品 』は、どこからきたのだろう?

花の色が違うのに同品ということは、またDNAが一致したということかしら。

1つ1つは理解できる文章だが、3つ合わせると矛盾があり理解できなくなる。

鳥居氏と東京のさくらそう会が、私のような一般のさくらそう愛好者を含め、さくらそう会を混乱に導いていると言えよう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

駅路の鈴 E 3倍体 長花柱花 江戸中期 (寛政~文化) 最も古い部類。野性的。

(鈴鹿155ページ「駅路の鈴」寛政、文化時代にすでにこの名が出ている。=鈴鹿冬三)

(鳥居76ページ「駅路の鈴」:僅長柱花 江戸後期 寛政~文化年間(1789-1818年)類似品種記載なし。

もっとも古くから存在する花のひとつで、野生のなかなか見出されたものと考える。)

此処でも“野生”と使われているが、「ふん、ふん。なるほど、なるほど。」と素直に読める、納得できる文章である。

問題は大城氏である。情報欄に『野性的』と記載している。「青葉の笛」では『野生種に近い』だった。

『野性的』と『野生種に近い』では、意味合いが全然違ってくる。

研究結果ではなく、所詮他人(他所)からの情報の1つでしかないので、大城氏はどっちでも良いことなんでしょうけど、

大城氏が勝手に『野生種に近い』『野性的』という言葉を選ぶわけはなく

鳥居氏は「青葉の笛」も「駅路の鈴」も『野生のなかなか見出されたものと考える。』と書かれているし

“野生”という言葉を、どういう意味と根拠で使われているのか、鳥居氏に尋ねてみたいものだ。

「駅路の鈴」は梅弁受咲き。「南京小桜」は細花弁受咲き。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2010年02月05日

今更ですが.14

『品種識別、親子関係、由来に関する情報』

ハプロタイプ β

霞の衣 長花柱花 江戸後期 「蝶遊」「化粧の舞」現存品と同品

鞍馬 長花柱花 ? 自然によく結実する

花孔雀 長花柱花 大正 田村景福 「手中の玉」と同じ可能性

艶姿 長花柱花 昭和初年 鈴鹿義一

無礼講 短花柱花 昭和57年 「南京絞」とも呼ばれる

赤蜻蛉 2倍体 短花柱花 明治?

折紙付 2倍体 長花柱花 昭和初期 池田喜兵衛 「遠山霞」とも呼ばれる

風車 2倍体 長花柱花 昭和10年頃 大鐘あぐり

玉紅梅 2倍体 長花柱花 江戸後期

北斗星 2倍体 短花柱花 昭和10年頃

瑠璃殿 2倍体 短花柱花 江戸後期 「還城楽」現存品と同品

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

霞の衣 β 長花柱花 江戸後期 「蝶遊」「化粧の舞」現存品と同品

(鈴鹿161ページ「霞の衣」)

(鳥居40ページ「霞の衣」:僅長柱花 江戸末期 類似品種掲載なし。白い部分を霞と表現したもので、和歌や謡曲に出典がある。)

鳥居氏は『和歌や謡曲に出典がある。』と書いてあるが、

鈴鹿143ページ『謡曲中からの日本サクラソウ品名』には記載がない。

『謡曲中からの日本サクラソウ品名』の中には「唐衣」「狩衣」「汐衣」「羽衣」「落葉衣」が紹介されており、

他に「狭衣」「紫衣」「月衣」が載ってましたが、「霞の衣」のように「〜の衣」という表記は無く、変。

第一、鳥居氏が文中に具体名を証さないのは怪しい時である。気になったので「霞の衣」でweb検索してみた。

和歌や謡曲もヒットしたが、ピンとこなかった。

その中に『霞の衣:春霞の別の呼び方みたいです。』というがあり、私には合点がいった。

(鈴鹿「蝶遊」「化粧の舞」の記述なし)

(鳥居「蝶遊」「化粧の舞」の記述なし)

埼玉県花と緑の振興センター「サクラソウ保存品種一覧」に「化粧の舞」は掲載されていました。

「霞の衣」と「化粧の舞」を見比べてみると、花容は似ておらず、同品種とは思えません・・・。

『「蝶遊」「化粧の舞」現存品と同品』とは、どういう意味で、どこに記載され誰が言ったのだろう?と疑問に思ったら

「化粧の舞」は、このBlog2010年01月09日『同一の遺伝子』に載せてました。

花容は似てなくともDNAは同じだから同一品種、という科学的見地からの記述のようです。

でも・・・でも・・・それで良いのだろうか・・・。

他の品種の記載は主に鳥居氏の著に因るものでしたが、それらと比べて今回は科学的過ぎ。大城先生、ダブルスタンダードでは。

↓

本城正憲 著『サクラソウ集団における遺伝的多様性の保全 に関する分子生態遺伝学的研究』

51ページ 1.マイクロサテライト変異より抜粋。

分析した127品種のうち、「錦葉集」と「飛竜」、「越路の雪」と「香炉峰」、【「霞の衣」と「化粧の舞」】、

「神風」と「西王母」、「牡丹獅子」と「衣通姫」、「国の光」と「六玉川」、「槇の尾」と「獅子奮迅」は

それぞれ、全8マイクロサテライト遺伝子座において同一の遺伝子型を示した。

『品種識別、親子関係、由来に関する情報』と「霞の衣」に無関係な話しで恐縮だが

(鳥居56ページ「銀孔雀」:「露の衣」の名で伝わっていたものは同品種。)

と書いてあるのだ。「露の衣」という品種は存在するのか。web検索してみたが

『サクラソウ127園芸品種の葉緑体DNA型』とこのBlogしかヒットしませんでした。

此処までの経緯から邪推するに、東京のさくらそう会が勝手に改名または命名した結果間違えた、だけの話しに思えてしまう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鞍馬 β 長花柱花 ? 自然によく結実する

(鈴鹿「鞍馬」の記述なし)

(鳥居77ページ「鞍馬」:僅長柱花 類似品種三保の古事。三保の古事は濃い裏紅で、草丈が低いので見まちがうことはない。)

(鈴鹿148ページ「三保の古事」:昔からの名花の1つ。性質は弱く、繁殖力も悪く、多湿を嫌います。)

(鳥居37ページ「三保の古事」僅長柱花 江戸末期:繁殖力はあるが、性質が弱くて、株を維持できる人が少ない。)

鳥居氏は「三保の古事」を【繁殖力はある】と言っているが、全文に説得力を感じない。此処でも鈴鹿氏を意識したか。

『今更ですが.13』「緋の重 H 4倍体」へ、浪華さくらそう会長山原氏より

“鳥居氏は『「緋の重」は4倍体なので育てにくい』と書くべきだった”という主旨のコメントを頂戴した。

山原氏のBlogを拝読すると、同じく4倍体の「大和神風(やまとかみかぜ)」の栽培で苦労されておられる。

栽培経験浅い私事で恐縮ですが、私は3倍体の「紫雲の重」で苦労しており、3年連続1輪しか開花させられず芽数も増えない。

枯れたり消滅せずに生きているのだから、性質が弱いとは思わないが、繁殖力があるとは思えない。

品種が違うけど「三保の古事」と「紫雲の重」は同じ3倍体。「三保の古事」に【繁殖力がある】とは想像できない。

大和神風は、鳥居氏&東京のさくらそう会では「神風(じんぷう)」と認識され、広言、表記されている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

花孔雀 β 長花柱花 大正 田村景福 「手中の玉」と同じ可能性

(鈴鹿158ページ「花孔雀」:大正年間に田村景福作出の「手中の玉」と同品と考える。)

(鈴鹿153ページ「手中の玉」:大正年間、本郷駒込の田村景福氏の作出。「花孔雀」と同品と考えます。)

(鳥居86ページ「花孔雀」:僅長柱花 1918年ごろ 田村景福発表 類似品種記述なし。

「手中の玉」の名で呼ばれていたが、花容に合う「花孔雀」の名で認定品種とした。)

作出者が同じ人なのに、異名同種となった経緯が不思議だが、

異名同種の可能性が高いとしても、鳥居氏や東京のさくらそう会が勝手な判断で品種名を定めて良いわけがない。

鳥居著「色分け花図鑑 桜草ー名前の由来と品種がわかるー」が会報ならしかたないが

そうではないから銘打った主旨に反するし、読者を欺き、古典園芸さくらそうの先人と未来を汚す行為だ。

ちなみに

『鈴鹿147ページ紫宸殿:浪華さくらそう会幹事中村長次郎氏の作出命名。昭和43年播種、45年に選出。親は「手中の玉」。』

と記載されているが、鳥居著「色分け花図鑑 桜草ー名前の由来と品種がわかるー」125ページ「紫宸殿」には、その旨一切無い。

鳥居氏と東京のさくらそう会は『紫宸殿』を品種認定No.259としながら、勝手な判断から、作出の経緯を黙殺する気のようだ。

web検索していると「手中の玉」の画像が見当たらない。代わりに「酒中の玉(しゅちゅうのたま)」ばかりヒットする。

「手中の玉」東京のさくらそう会認定品種ではないので、鳥居著「色分け花図鑑 桜草」には載っていないが、

「酒中の玉」は認定され掲載さている。鈴鹿著「日本サクラソウ」に「酒中の玉」の記載はない。

・・・まさか?!

鳥居氏と東京のさくらそう会の解釈では、「花孔雀」と「手中の玉」は異種同名なので、「手中の玉」は現存しない。

ゆえに『(しゅちゅうのたま)』という呼び方を勝手に奪い、

得体の知れぬ個体に漢字表記を「酒中の玉」に変えて、訂正という改名行為を行ったのではあるまいな・・・。

鳥居氏と東京のさくらそう会だけに、有り得ない話しではない。

(鳥居28ページ「酒中の玉」:僅長柱花 江戸末期 類似品種記載なし。3倍体の品種で、云々。)

埼玉県花と緑の振興センターの記述には何も書かれていないが、他の3倍体等の品種の所には、3倍体等記載されている。

そもそも「酒中の玉」って、どういう意味でしょう。桜草の品種として変じゃないですか?

大城氏は、DNA(研究)に関係してきそうな、こういう箇所だけは抜け目なく、記述を変えてくる(笑)。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

艶姿 β 長花柱花 昭和初年 鈴鹿義一

(鈴鹿155ページ「艶姿」昭和初期、鈴鹿義一の作出命名:性質がやや弱いのが欠点)

(鳥居131ページ「艶姿」:長柱花 昭和初(1927)年頃 鈴鹿義一発表 類似品種「通小町」。着実に繁殖する。 )

鈴鹿氏は、義父の作出命名でありながら、此処でも簡素な説明。

作出命名者の息子さんが【性質がやや弱いのが欠点】と語っているのに、

鳥居氏は「三保の古事」の解説文同様【着実に繁殖する】と記している。

鈴鹿氏よりも栽培技術は卓越しているのかもしれないが、“着実”という言葉を安易に使うべきではない。

(鈴鹿143ページ「通小町」謡曲中からの日本サクラソウ品種名)

(鳥居129ページ「通小町」:短柱花 明治後期か 類似品種「藤娘」「艶姿」。名は謡曲に出典がある。)

(鈴鹿162ページ「通小町」:薄色表白大輪)

(鈴鹿166ページ「藤娘」:表白裏薄藤色大輪)

(鳥居132ページ「藤娘」:短柱花 江戸末期か 類似品種記載無し。栽培者はたいへん少ない。過去には通小町を藤娘として栽培する人が多かったが、最近ではほとんどないようである。)

鈴鹿氏は「通小町」と「藤娘」をキチンと区別した表記をされてますから、間違いが多かった地方は関東地方という事でしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

無礼講 β 短花柱花 昭和57年 「南京絞」とも呼ばれる

(鈴鹿「無礼講」記述無し)

(鳥居153ページ「無礼講」:短柱花 1982年認定 古花の無礼講は存在せず、現在のものは二代目である。 )

(鈴鹿「南京絞」記述無し)

(鳥居「南京絞」記述無し)

古花の「無礼講」の存在は知りませんが、鳥居氏が『現在のものは二代目』書いているのですから、存在したのでしょうね。

古花の「無礼講」は存在した事実があるなら尚更のこと、

作出者不明とおぼしき品種を使い、現存しないからという理由で、勝手に品種名を乗っ取って名乗って良い分けはありません。

それが品種の整理と統一を図る手段といえるのでしょうか。東京のさくらそう会の見識をうかがいたい。

大城氏にも訊ねたい。

学理論文の中で、こういう品種を研究の資料として使い、結果報告に含めてしまって、良いのでしょうか?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

赤蜻蛉 β 2倍体 短花柱花 明治?

(鈴鹿149ページ「赤蜻蛉」:性質は弱くはないが、根腐れを生じやすいのが欠点です。)

(鳥居「赤蜻蛉」:短柱花 明治中期か? 類似品種 緋の袴 緋の重。

野生の中から発見されたと考えられるが、花形と名称に誰もが納得する。)

(鈴鹿150ページ「白蜻蛉」:赤トンボと対比して命名されたされたものでしょう。性質、繁殖力ともに強健です。)

(鳥居61ページ「白蜻蛉」:短柱花 昭和前期か 類似品種記載無し 。

赤蜻蛉に対して命名されたが、花形は少し異なる。性質が野性的で強く、芽もよくふえる。)

↑

赤蜻蛉に対して命名されたと、なぜ断定できるのか不思議。

鳥居氏は「赤蜻蛉」を『野生の中から発見されたと考えられる』とされていますが

「白蜻蛉」では『性質が“野性的”』と、抽象的な言葉使いをされています。

“野性的”という言葉の意味がよく判りませんけど、

「赤蜻蛉」も野生の中から発見されたと考えられるので『性質、繁殖力ともに強く、芽もよくふえる』という教えでしょうか?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

折紙付 β 2倍体 長花柱花 昭和初期 池田喜兵衛 「遠山霞」とも呼ばれる

(鈴鹿150ページ『折紙附』:江戸時代から伝わる薄色系の代表名花です。

性質はやや弱く、花数も少なく、肥培して日光に当てすぎると抱え咲きのようになります。)

(鳥居137ページ「折紙付」:僅長柱花 昭和初期 池田喜兵衛発表。類似品種掲載なし。

はじめは遠山霞と呼ばれたが、“荻”の上風も同様に呼ばれることがあり、改名後の折紙付を正式の名として認定している。)

(鈴鹿165ページ「萩の上風」)

(鳥居「“萩”の上風」記述無し)荻の上風

(鳥居139ページ「“荻”の上風」:長柱花 明治中期 類似品種記載なし。

「“萩”の上風」の名で通っていたが、出典は和歌や謡曲にあり、「“荻”の上風」に訂正した。)

埼玉県花と緑の振興センターは「“萩”の上風(はぎのうわかぜ)」

筑波大学農林技術センターでは「“荻”の上風(おぎのうわかぜ)」。

鈴鹿148ページ「漁火(イサリビ)」の項に、

元来、日本民族は、イの次にくる音は濁点があるほうがいいやすい民族で、

正式にはイザリビであったものが、イザリビとなったらしく、

その証拠に、謡曲本には、あえてそのとことに、スムと注釈がしてある。

という記載があります。

古典園芸のさくらそう文化の中に、読み方も正しく伝えようという姿勢が現れているのに

『はぎのうわかぜ』と『おぎのうわかぜ』を間違えるものでしょうか。

鳥居氏と東京のさくらそう会では、「大和神風」を「神風」に訂正?しましたが

「神風」を「じんぷう」と読むものでしょうか?

『玉“光”梅』と『玉“紅”梅』、『万“歳”』と『万“才”』、『手中の玉』『酒中の玉』という漢字表記でも、読み方に違いはありませんでした。

「“萩”の上風」と「“荻”の上風」では、漢字表記の違いよりも、読み方が違うということが理解しかねます。

私は鳥居氏と東京のさくらそう会が、此処でも勝手な解釈で判断したと感じます。

(鈴鹿「遠山霞」記述無し)

(鳥居「遠山霞」記述無し)

(鈴鹿158ページに『遠霞』の記述あり。遠霞:昭和初期鈴鹿義一の作出命名。類似品に紫雲竜がある。)

(鈴鹿164ページ「遠山桜」)

(鳥居84ページ「遠山桜」:同長花 昭和前期か 類似品種記載無し。古い記録には存在しない。)

「折紙附」が「遠山霞」と呼ばれたそうだが、「折紙附」も昭和初期。『遠霞』も昭和初期鈴鹿義一の作出。

鈴鹿義一の作出の『遠霞』が東京へ出回るのには時間が掛かったと考えられますが、噂は千里を駆けると言われるので

勝手に品種名を変えてしまう東京のさくらそう会が、実物を入手するまで待ちきれず、

「これか?」「これか?」「違うのか?」とやっている内に気持ちだけが先走り『遠霞』と「遠山桜」をごっちゃにして「遠山霞」としてしまったのでは?

上記は私の勝手な憶測を書いてしまいましたが、鳥居氏の解説を読みますと

池田喜兵衛は発表時に「遠山霞」と命名したものの、

「萩の上風」と混同されてしまうために『折紙附』へ改名したというのでしょうか?

鈴鹿氏は『折紙附』を江戸時代から伝わる薄色系の代表名花です。と表記され、「萩の上風」のことも別記しています。

曖昧なのは鳥居氏と東京のさくらそう会の主張であり、

東京のさくらそう会の「折紙付」「遠山霞」「萩の上風」は、とても怪しく危険な代物に思えてきました。大丈夫?!

鳥居氏と東京のさくらそう会が古事を尊重せず、身勝手な解釈と憶測で品種名を判断した結果、

現代のさくらそう愛好者を、とても危険な目に晒してしまっている気がしてなりません。

鈴鹿氏は『折紙附』、

鳥居氏は「折紙付」。

webで『折紙附』と検索すると、日本刀のサイトに『折紙附』がヒットします。

webで「折紙付」と検索すると、Q&Aサイトがヒットして、

「折紙付」とは、鑑定証や保障証が付いている程、ちゃんとした物です!と教えてくれました。

古典園芸であるさくらそうなら、『折紙附』という表記が正しいのではないでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

風車 β 2倍体 長花柱花 昭和10年頃 大鐘あぐり

(鈴鹿150ページ「風車」:昭和10年ごろ、東京の大鐘あぐり女史の作出命名)

(鳥居113ページ「風車」:江戸末期。昭和10(1935)年頃 大鐘あぐり発表)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

玉紅梅 β 2倍体 長花柱花 江戸後期

(鈴鹿153ページ『玉光梅』:玉紅梅と読む人もあるが、玉紅というウメの品種に由来し、ウメの玉光もサクラソウの玉光梅も花が「本紅中輪」とあるから右に由来したものと考えます。柴山政愛氏、伊藤重兵衛氏、上林松寿氏などの記録、佐々木尚友氏と上原梓氏共著『桜草の作り方』などにもすべて「玉光梅」となっています。)

(鳥居23ページ「玉光梅」:長柱花 江戸末期 類似品種記載なし。名は花形による。)

↑

また投げやりな品種名由来ですこと。文字通りですね。

しかし

鈴鹿氏、鳥居氏、埼玉県花と緑の振興センターと筑波大学農林技術センターでも『玉“光”梅』。

でも大城氏の資料では『玉“紅”梅』

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

北斗星 β 2倍体 短花柱花 昭和10年頃

(鈴鹿150ページ「北斗星」:昭和10年ごろ、奈良市の久米道民氏の作出命名。なお、同氏は、小輪系統の実生に熱心な植物学者でした。)

(鳥居91ページ「北斗星」:短柱花 昭和10(1935)年頃久米道民発表 類似品種記載なし。)

大城氏の資料に作出者名が記載されていないのが不思議。

久米道民氏は同じ植物学者ということで、何かしらしがらみがあり、わざと載せないかしら。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

瑠璃殿 β 2倍体 短花柱花 江戸後期 「還城楽」現存品と同品

(鈴鹿159ページ「瑠璃殿」:薄紫の広弁抱え咲き大輪で豪華であるが、どことなく風情に乏しい。性質はあまり強健とはいえない。)

(鳥居124ページ「瑠璃殿」:短柱花 江戸末期 類似品種掲載無し。

株が小さく、花色が淡く、目立たない存在だが、よく見ていると味わいのある花。小形の白い芽で、たいへんよくふえる。

還城楽の名で存在したものは同品種。

上野の寛永寺の根本中堂には「瑠璃殿」という宸筆がかけられており、本尊は薬師瑠璃光如来(薬師如来の正式名という。名は瑠璃色ということ。)

鈴鹿氏は「性質はあまり強健とはいえない。」と述べ

鳥居氏は「たいへんよくふえる。」と言う。

この二人はいつも意見が別れるが、鈴鹿氏が述べていない品種では鳥居氏も記載がなく、意識的に対比法で書いているとしか思えない。

ゆえに鳥居氏が「還城楽の名で存在したものは同品種。」と断定する拠り所は、鈴鹿氏の下記の一文ではあるまいか。

上野の寛永寺の件は不要で、蛇足にもならない。

(鈴鹿152ページ「還城楽」:名花ですが性質はやや弱く、類似品に「瑠璃殿」があり、同品ともいわれていますが、

これは性質も強く、その年のできばえで色彩もいくぶん変わるので、再調査の必要があります。)

(鳥居「還城楽」記載なし。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今回も色々あった。『手中の玉』と『酒中の玉』。

『萩の上風(はぎのうわかぜ)』と『荻の上風(おぎのうわかぜ)』

鳥居氏と東京のさくらそう会は、絶対におかしい。

東京のさくらそう会は主旨に反して、さくらそう界を混乱に導いているとしか思えない。

2010年02月03日

今更ですが.13

ハプロタイプHは22品種もあるので、今回は後編11品種を調べました。

【ハプロタイプ H 前編】(後編は2-4倍体品種)

蛇の目傘 長花柱花 江戸中期 (寛政~文化)

千鳥貝 長花柱花 江戸後期

妙智力 長花柱花 江戸後期

夕栄 長花柱花 江戸後期 野性的、段咲きになりやすい

飛竜 長花柱花 江戸後期 「錦葉集」に同品

錦葉集 長花柱花 江戸後期 「飛竜」現存品と同品

花大将 長花柱花 江戸後期 「木枯」の紅花品;易変因子による花色変異(絞り、縞)のうち紅一 色のもの

母の愛 長花柱花 大正12年頃 永井誠也

母の恵 長花柱花 昭和10年頃

墨田の花火 長花柱花 昭和初年 戸田康保 「戦勝」と実生兄弟

前代未聞 2倍体 短花柱花 江戸後期

【ハプロタイプ H 後編 2-4倍体品種】

松の雪 2倍体 長花柱花 江戸後期 (天保)

万才楽 2倍体 長花柱花 ?

蜃気楼 2倍体 長花柱花 ? 昭和57年

朝日 2倍体 長花柱花 明治? 伊藤重兵衛 濃紅かがり弁平咲き

玉珊瑚 2倍体 短花柱花 明治?

紅女王 2倍体 短花柱花 明治20年頃 荒井与左衛門

羅生門 2倍体 短花柱花 江戸後期? 「墨染衣」現存品、「墨絵の竜」と同品

白鷲 3倍体 長花柱花 江戸後期

鈴の音 3倍体 長花柱花 江戸後期 「玉宝山」「銀月の名」現存品と同品

目白台 3倍体 短花柱花 昭和2年頃 戸田康保 他種との交雑品とも言われるがその可能性は低い

緋の重 4倍体 短花柱花 昭和57年 塚越豊 「緋の袴」から変化

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

松の雪 H 2倍体 長花柱花 江戸後期 (天保)

(鈴鹿153ページ「松の雪(12ページに画像在り)」:(花の)大きさは「柳の雪」「春の雪」には及びません。)

(鳥居66ページ「松の雪」:長柱花 江戸末期 類似品種 青葉の笛。青柳染は同品種。)

(鈴鹿「青柳染」159ページ 白地緑紋大輪)

(鳥居「青柳染」記述無し)

(鈴鹿146ページ「春の雪(16ページに画像在り)」:白地に美しい緑絞りの大輪で、少しかがり弁のようになります。

「松の雪」より大きく、横向きに咲き、名花の1つですが。繁殖力が弱いのが欠点です。古花の1つ。)

(鳥居「春の雪」記述無し)

(鈴鹿「柳の雪」記述無し)

(鳥居「柳の雪」66ページ:緑斑が消えやすく、まったくなくなると、ただの広桜弁となってしまう。

確かな緑斑入りの株を持つ人は少ない。)

『色分け花図鑑 桜草』を含め、確かに緑斑無しや不鮮明な花の画像が多かった。↓

鳥居氏と東京のさくらそう会は、

「青柳染」は「松の雪」と同品種と広言していますが、同品種とした理由は広言されていません。説明が一方的すぎます。

また、なぜ「松の雪」という品種名を採用し、「青柳染」という品種名を抹殺しようとするのでしょう。

何処かの古記に「松の雪」の方が先に掲載されていたのでしょうか?

【コメント欄より引用】

「柳の雪」など緑に斑が入るのは、ヴィールスのせいで、緑色と弁先の不整形が特徴です。

しかも年に寄って、作柄の違いによって斑の出方や弁先が大きく変わります。

どの品種も元々は別のものだったのでしょうが、罹病してからは似たり寄ったりで区別は出来ません。

どれか一つ斑入り種として持っていればいいものです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

万才楽 H 2倍体 長花柱花 ?

(鈴鹿145ページ「万歳楽」)

(鳥居96ページ「万才楽(まんざいらく)」:長花柱花 昭和初期か 類似品種記述無し)

鈴鹿氏は『謡曲中からの日本サクラソウ品名』の項で「万歳楽」を紹介されており

『高砂』『難波』『春栄』『関寺小町』の中に登場する「万歳楽」が、命名由来ということになる。

国語辞典で「万歳」とひいてみると、『えぼし姿でつづみを打ち新年を祝う歌舞。また、それをする芸人。』と記してあった。

一方、名前の由来と品種がわかる『色分け花図鑑 桜草』には、「万才楽」の命名由来は一言も記されていない。

「万歳楽」と「万才楽」が異種同品か否かは私には判らないが、

『まんざい』という読みをする漢字には『万歳』と『漫才』がある。

日本サクラソウが伝統の古典園芸であるなら、『万歳』であり、品種名も「万歳楽」ではなかろうか。

サクラソウの栽培歴も浅く、文化歴史にも疎い私でさえ推察可能な過ち?に

東京のさくらそう会の会員の方々は気づかないのだろう。

見慣れない『万才』という漢字に、なにも疑問を感じなかったのだろうか。

世話人代表の鳥居氏の権限が恐ろしくて、誰も発言できないのだろうか。

別に私は鳥居氏と東京のさくらそう会が憎くて、

徹底的に鳥居氏と東京のさくらそう会関連の書籍などを粗探しをして、このようなことを書いているわけではない。

大城氏が研究サンプルとして、恐らくは無作為に選んだであろう127品種を

大城氏が参考文献とした2冊の本を使って見比べているだけのことなのだ。その点をご理解いただきたい。

若輩者の私が言うのもおこがましいことだが、品種名を勝手に変えてしまうことが、許されない事である。

仮にも『図鑑』と銘打った書籍で、あってはならない誤りである。

学位論文の参考資料とはいえ品種名が違って良いわけはないが、

「参考文献に書かれたいた通りに記しただけです。」と言われては、反論のしようもない。

大城氏が、そこまでの言い訳を考えて掲載したとは思いたくはないものだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

蜃気楼 H 2倍体 長花柱花 ? 昭和57年

(鈴鹿163ページ「蜃気楼」)

(鳥居116ページ「蜃気楼」:僅長柱花 江戸後期(寛政〜文化年間) 類似品種 鈴鹿山。日数がたつと紅紫色に変わってゆく。)

(鈴鹿163ページ「鈴鹿山」)

(鳥居117ページ「鈴鹿山」:短柱花 江戸末期 類似品種 蜃気楼。おとなしい単純な花形で、花つきよくそろい、草姿も整った普及品。)

桜草の栽培経験が浅い私ですが、「鈴鹿山」が普及しているとは感じず、とても普及品とは思えません。

勝手に鳥居氏が語ったいるだけではないでしょうか。

『品種識別、親子関係、由来に関する情報』の作出年代が昭和57年となっています。

鳥居著「さくらそう」1985年には、『昭和57年認定』とでも記載していたのでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

朝日 H 2倍体 長花柱花 明治? 伊藤重兵衛 濃紅かがり弁平咲き

(鈴鹿148ページ「朝日」:伊藤重兵衛氏の作出)

(鳥居19ページ「朝日」:長柱花 明治40(1907)年発表 類似品種記載無し。

明治40年に『櫻草銘鑑』が出された折りに、新品種として発表された。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

玉珊瑚 H 2倍体 短花柱花 明治?

(鈴鹿150ページ「玉珊瑚」:江戸時代からの稀品)

(鳥居30ページ「玉珊瑚」:短柱花 明治中期か 類似品種記載無し。)

鈴鹿氏が『江戸時代からの稀品』と記しているのに対して、

鳥居氏は『明治中期か』と曖昧なことを述べている。鳥居氏はいい加減だなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

紅女王 H 2倍体 短花柱花 明治20年頃 荒井与左衛門

(鈴鹿166ページ「紅女王」)

(鳥居35ページ「紅女王」:短柱花 明治20(1887)年頃 荒井与左衛門発表 類似品種 十二単。 )

「花大将」の時のように「紅の花のなかの女王という意味」と解説していませんね。

類似品種「十二単」に関する記述は、ハプロタイプ γの時に改めて書きますので、此処では割愛します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

羅生門 H 2倍体 短花柱花 江戸後期? 「墨染衣」現存品、「墨絵の竜」と同品

(鈴鹿146ページ「羅生門」:表は底白、薄紫にやや薄桃色をおびた感じのボカシで、裏は藤紫、抱え咲大輪。)

(鳥居123ページ「羅生門」:短柱花 江戸末期 類似品種記載無し。「墨絵の竜」の名で記録が存在し、現在のものは同品種。)

(鈴鹿148ページ「墨絵竜」:表紫紅色底曙白裏藤紫広弁抱え咲き大輪。

安政年間の「墨絵竜」は、本藤色かがり咲中輪となっていますが、現在種はこれとはことなります。)

(鳥居「墨絵竜」記載無し)

(鈴鹿「墨染(スミゾメ)154ページ」:紅紫色底曙白重桜弁浅抱え咲き。)

(鳥居「墨染」記載無し)

(鈴鹿「墨染衣」164ページ)

(鳥居「墨染衣」記載無し)

web上に「墨染衣」の画像無し。

鈴鹿氏に因ると、「羅生門は羅生門」。「現在の「墨絵竜」と安政年間の「墨絵竜」は別品種。」ということですね。

鳥居氏の説明を読んでも、「羅生門」と「墨絵の竜」の関係が良く解りませんが

大城氏の『「墨染衣」現存品、「墨絵の竜」と同品 』と合わせて考えてみると

「墨染衣」と呼ばれていた品種は「墨絵の竜」のことであり、「羅生門」のことである。ということなんでしょうね。

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』のサブタイトルは『名前の由来と品種がわかる』ですが、チンプンカンプンです。

同品であるなら根拠を示して、なぜ、その品種名の方が選択されたのかも、説明してほしいものです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

白鷲 H 3倍体 長花柱花 江戸後期

(鳥居163ページ「白鷲」白最大輪)

(鳥居60ページ「白鷲」:僅長柱花 江戸末期 類似品種記載無し。)

「今更ながら.19」白鷹参照のこと。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鈴の音 H 3倍体 長花柱花 江戸後期 「玉宝山」「銀月の名」現存品と同品

(鈴鹿156ページ「君が代」の項: 「光輝殿」には2種類あって、

1つは伊藤重兵衛氏の銘鑑に出ているもの(裏薄紅表白切咲中輪)、

1つは、「鈴の音」「日高の浦」などと呼ばれている「光輝殿」で、

ここにいう「君が代」は伊藤重兵衛氏の銘鑑に記載のもので、花茎は後者に似ているが、花はそのいずれにも属さないからあきらかに別品である。

ちなみに、「光輝殿」については、前者の伊藤重兵衛氏が後者より優品であることを附記しておく。)

↑

鈴鹿氏は『「鈴の音」&「日高の浦」=「光輝殿」』ということですね。

(鈴鹿「鈴の音」記載無し)

(鳥居98ページ「鈴の音」: 僅長柱花 江戸末期 類似品種「瑶台の夢」「光輝殿」。

「光輝殿」の名で呼ばれることもあるが、別に真物があるので間違い。玉宝山、銀月などの名で存在するものは同品種。

↑

大城氏は【銀月の名】と書いているが、鳥居氏は【銀月】と書いている。どういうこと?

(鈴鹿163ページ「光輝殿」)

(鳥居79ページ「光輝殿」:短柱花 江戸末期 類似品種「鈴の音」「目白台」。

この名称にはふたつの品種が存在したが、現存したものを真物として認定した。)

↑

もう片方は現存しないから、手元に在るこれが真物の「光輝殿」と決めて良いわけはない。

生き物の場合、50年間見つかっていない場合に、絶滅とする定めがあるように

現存する証明よりも、現存しない証明を示すことは非常に困難である。

鳥居氏と東京のさくらそう会は、現存しない事を証明してほしい。一方的な断定はやめていただきたい。

考察の深さで鳥居恒夫氏は、鈴鹿冬三氏に遠く及ばないようだ。

(鈴鹿120ページ田村景福の項「瑶台の夢」)

(鳥居95ページ「瑶台の夢」: 僅長柱花 大正7(1918)年 田村景福発表 類似品種「鈴の音」「真如の月」

瑶台とはお月様のことで、白い大きな花を月に見立てたもの。瑤台では間違い。)

『埼玉県花と緑の振興センター』サイトで『謡台の夢』

(鈴鹿「玉宝山」162ページ)

(鳥居「玉宝山」記載無し)

web上に「玉宝山」の画像無し。

(鈴鹿「銀月の名」「銀月」記載無し)

(鳥居「銀月の名」「銀月」記載無し)

web上に「銀月の名」「銀月」の画像無し。

(鈴鹿「日高の浦」記載無し)

(鳥居「日高の浦」記載無し)

web上に「日高の浦」の画像無し。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

目白台 H 3倍体 短花柱花 昭和2年頃 戸田康保 他種との交雑品とも言われるがその可能性は低い

(鈴鹿146ページ「目白台」:昭和初期、東京目白台の戸田康保子爵の作出で、地名にちなんで命名されました。

洋種プリムラ・オブコニカに似た花形で、以前からうわさされた品種で、裏淡紅色重弁平咲きの大輪で厚弁。)

(鳥居65ページ「目白台」:短柱花 昭和2(1927)年頃 戸田康保発表 類似品種掲載無し。

花弁は厚く、それぞれ重なりあい、茎は太く、葉も強直で園芸種のプリムラ・ポリアンタのような花容となる。

他種との交雑種とも考えられたが、否定されている。3倍体である。

発表者の住居が目白台(東京都豊島区)にあったことから、この名がある。芽変わりの紅花品に「唐紅」がある。)

(鳥居50ページ「唐紅」:短柱花 2005年認定 宮本米吉発表。

「目白台」の芽変わりとして出現したが、紅色となったために、隠されていた目が現れた。3倍体。

植物の変異の実例として評価され、認定品種に加えられた。)

【コメント欄より引用】

「唐紅」については、「目白台」に内包されていた紅色の色素が大きく出現したということでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

緋の重 H 4倍体 短花柱花 昭和57年 塚越豊 「緋の袴」から変化

(鈴鹿140ページ塚越豊氏の作出「緋の重」:以前に、筆者の花友である佐賀県の同氏に送った「緋の袴」から葉変わりが、昭和三十三年に出来、同四十年まで観察した結果、同氏の依頼により、筆者が命名したものである。)

(鈴鹿51ページ「緋の袴」の項:「緋の袴」が重弁になったものが「緋の重」で、これは、佐賀県の花友塚越豊氏に以前お送りした「緋の袴」の葉変わりが、昭和33年にでき、40年まで観賞した結果、同氏の依頼により著者が命名したものです。)

(鳥居34ページ「緋の重」:短柱花 昭和57(1982)年認定 塚越豊発表。類似品種「緋の袴」。現代の新品種としては育てにくいが、云々。)

(鳥居34ページ「緋の袴」:短柱花 江戸末期 類似品種「緋の重」。可愛らしく、人気がある。)

ここでも『図鑑』の記述としては不要な一文。

『名前の由来と品種がわかる』とサブタイトルで謡いながら、由来を書かず、正確な作出年代が解っていながら、

東京のさくらそう会の品種認定した年代を表記するとは、如何なる所存であろうか。

大城氏も、直接研究、否、学位論文に関係無い事とはいえ、鳥居氏の記載通り記述するというのは、如何なものであろう。

参考文献に鈴鹿著『日本サクラソウ』も使っているのだから、調べてて知っていたであろうに、失礼な話しである。

また、鳥居氏の言う『現代』とはいつからなんだろう。そして『現代の新品種』とは、どの品種たちを差すのであろう。

鳥居氏は、どこまでも鈴鹿氏を意識した憎まれ口を叩かずにはいれない性格のようだ。

【コメント欄より引用】

「緋の重」については4倍体ということを言っておくべきでしょうね。

↑

そうでした。私としたことが、迂闊にも見落としていました。って、

栽培経験浅く4倍体品種を所有も栽培したこともないのですが、山原氏のBlogを拝読しますと、

4倍体品種「大和神風(やまとかみかぜ)(鳥居氏は「神風(じんぷう)」81ページ))」を鉢に植えた4芽全部を綺麗に4本咲かせる事は難しく

山原氏をもってしても過去に数回しかないとのこと。

栽培の難易度は、鳥居著『色分け花図鑑 桜草ー名前の由来と品種がわかるー』の主旨と無関係と言えるが、

『「緋の重」は『4倍体だから育てにくい(栽培は難しい)』と書かれたら、

アドバイスとしては親切だし、それが正しいと思う。

鳥居氏は保身のため、巧みな文才を発揮して、見栄を張ったか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2010年02月02日

『庄内白』の芽

この時期の芽を見るのは初めてですが、

『庄内白』には大きく立派な芽がついていました。

『庄内紅』の方は昨年の育ちの悪さの影響でしょうか、芽が小さめでした。

2010年02月02日

今更ですが.12

ハプロタイプHは22品種もあるので、今回は前編11品種を調べました。

【ハプロタイプ H 前編】(後編は2-4倍体品種)

蛇の目傘 長花柱花 江戸中期 (寛政~文化)

千鳥貝 長花柱花 江戸後期

妙智力 長花柱花 江戸後期

夕栄 長花柱花 江戸後期 野性的、段咲きになりやすい

飛竜 長花柱花 江戸後期 「錦葉集」に同品

錦葉集 長花柱花 江戸後期 「飛竜」現存品と同品

花大将 長花柱花 江戸後期 「木枯」の紅花品;易変因子による花色変異(絞り、縞)のうち紅一 色のもの

母の愛 長花柱花 大正12年頃 永井誠也

母の恵 長花柱花 昭和10年頃

墨田の花火 長花柱花 昭和初年 戸田康保 「戦勝」と実生兄弟

前代未聞 2倍体 短花柱花 江戸後期

【ハプロタイプ H 後編 2-4倍体品種】

松の雪 2倍体 長花柱花 江戸後期 (天保)

万才楽 2倍体 長花柱花 ?

蜃気楼 2倍体 長花柱花 ? 昭和57年

朝日 2倍体 長花柱花 明治? 伊藤重兵衛 濃紅かがり弁平咲き

玉珊瑚 2倍体 短花柱花 明治?

紅女王 2倍体 短花柱花 明治20年頃 荒井与左衛門

羅生門 2倍体 短花柱花 江戸後期? 「墨染衣」現存品、「墨絵の竜」と同品

白鷲 3倍体 長花柱花 江戸後期

鈴の音 3倍体 長花柱花 江戸後期 「玉宝山」「銀月の名」現存品と同品

目白台 3倍体 短花柱花 昭和2年頃 戸田康保 他種との交雑品とも言われるがその可能性は低い

緋の重 4倍体 短花柱花 昭和57年 塚越豊 「緋の袴」から変化

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

蛇の目傘 H 長花柱花 江戸中期 (寛政~文化)

(鈴鹿152ページ「蛇の目傘」:寛政、文化年間の古花。暑さにやや弱い。)

(鳥居116ページ「蛇の目傘」:突出長柱花 寛政~文化年間(1789-181年)類似品種記載無し。

根茎は野性的で淡桃色の中太の芽が必ず双頭状にでる。)

品種毎に花や葉、花茎に違いがあるように、根茎の芽にも違いがあるらしいが、子細を述べているサイトはない。

そのため鳥居氏に反論のしようもないのだが、

『根茎は野性的』という意味が判らない。『根茎はいかにも園芸品種的』という言い方もあるのだろうか。

『中太の芽』といわれても、芽に大中小があるというのだろうか。あるなら基準を示してほしい。

『必ず双頭状にでる。』というが、“必ず”と断言して良いものだろうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

千鳥貝 H 長花柱花 江戸後期

(鈴鹿164ページ「千鳥貝」)

(鳥居99ページ「千鳥貝」:長柱花 江戸末期。類似品種記載無し。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

妙智力 H 長花柱花 江戸後期

(鈴鹿166ページ「妙智力」)

(鳥居92ページ「妙智力」:長柱花 江戸末期。類似品種記載無し。

株も小形なので、陳列すると目立たないが、小鉢に植えて咲かせると、当時の評価を理解出来る。

『法華経』の経文の『観音妙智力』に由来する名か。)

小鉢に植えて咲かせると理解できるという『当時の評価』とは、何を語ろうとしているのだろう。

当時とは、いつの時代で、誰の評価を差すのかが、全く示されていない理解し難い文章だ。

品種名の由来に関しても『〜か。』と憶測を述べているに過ぎない、いい加減な説明。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

夕栄 H 長花柱花 江戸後期 野性的、段咲きになりやすい

(鈴鹿167ページ「夕栄」)

(鳥居94ページ「夕栄」:長柱花 江戸末期 類似品種 飛燕 濡燕 朝日潟。段咲きとなりやすい)

『今更ですが.10』ハプロタイプ G『飛燕』で書いたので此処では割愛。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

飛竜 H 長花柱花 江戸後期 「錦葉集」に同品

(鈴鹿「飛竜」記述無し(飛竜という文字がない))

(鳥居「飛竜」掲載無し(飛竜という文字はあるけど項が無い))

錦葉集 H 長花柱花 江戸後期 「飛竜」現存品と同品

(鈴鹿156ページ「錦葉集」)

(鳥居25ページ「金葉集」:僅長柱花 江戸末期 類似品種 錦錦鳥。

名は勅撰和歌集の『金葉集』にちなむ。鋭いかがり弁から金葉を連想したのであろう。)

(鈴鹿156ページ「錦葉集」)

(鳥居24ページ「錦錦鳥」:僅長柱花 江戸末期 類似品種 金孔雀 金葉集。)

鳥居氏の勝手な憶測には呆れるばかりである。

鳥居氏が世話人代表を務める東京のさくらそう会の会員は、なんとも思っていないのだろうか。理解に苦しむ。

浪華さくらそう会長山原氏旧Blog『日本桜草』

2008年03月17日 桜草栽培史16 銘鑑訂補拾遺1

※近年「錦葉集」を「金葉集」と書く向きがあるようであるが、

何十年も使ってきた「錦葉」の名を変える必要はまったくない。

http://blog.livedoor.jp/yamaharasakura/archives/50515713.html

大城氏もこういう処は抜け目無く『「錦葉集」に同品』と書かれており、笑える。

しかし、筑波大学農林技術センターでは鳥居氏にならって「金葉集」と表記。

類似品種は鳥居氏の主観だろうけど、「錦葉集」と「錦錦鳥」は似てるかなあ?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

花大将 H 長花柱花 江戸後期 「木枯」の紅花品;易変因子による花色変異(絞り、縞)のうち紅一 色のもの

(鈴鹿147ページ「前代未聞」の項に、「木枯」の記述あるのみ。)

(鳥居147ページ「花大将」:類似品種 小田巻。花の中の大将という意味。)

(鳥居147ページ「木枯」:類似品種 前代未聞。)

(鳥居39ページ「小田巻」:短柱花 昭和前期か 類似品種 花大将。古い記録はなく、昭和前期の実生花を考える。)

「花大将」の品種名の由来が、『花の中の大将という意味』では、あまりにも直訳過ぎるでしょ。

『今更ですが.9』の「絞竜田」の項で「落葉衣」を語り、「木枯」と「花大将」についても記述したので、此処は割愛するが

続きは同じハプロタイプHの2倍体『前代未聞』をご覧ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

母の愛 H 長花柱花 大正12年頃 永井誠也

(鈴鹿165ページ「母の愛」:白大輪鋸歯弁)

(鳥居64ページ「母の愛」:長柱花 垂れ咲き 大正12(1923)年 永井誠也発表 類似品種 喰裂紙 白滝 山下白雨。

『今更ながら.10』喰裂紙の項で書いたので、割愛。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

母の恵 H 長花柱花 昭和10年頃

(鈴鹿「母の恵」記述無し)

(鳥居101ページ「母の恵」:長柱花 1941年頃。大鐘あぐり女史の実生花。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

墨田の花火 H 長花柱花 昭和初年 戸田康保 「戦勝」と実生兄弟

(鈴鹿164ページ「墨田の花火」:昭和元年戸田子爵実生)

(鳥居29ページ「墨田の花火」:僅長柱花 昭和初(1927)年頃 戸田康保発表。類似品種 戦勝 金陵台 心意気。

「戦勝」と兄弟実生で、同時に発表された。)

「今更ながら.11」ハプロタイプPに『戦勝』が在りました。

実生兄弟でありながらハプロタイプが違うなんて、どういうこと?

植物学的に『実生兄弟』とは、どういう意味なのかしら。

戦勝 P 2倍体 長花柱花 昭和初年 戸田康保 「墨田の花火」と実生兄弟

(鈴鹿164ページ「戦勝」:昭和元年戸田子爵実生)

(鳥居29ページ「戦勝」:僅長柱花 昭和初(1927)年頃 戸田康保発表。類似品種 墨田の花火 金陵台 心意気。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

前代未聞 H 2倍体 短花柱花 江戸後期

(鈴鹿147ページ「前代未聞」:この花と同一のものに有名な「木枯」(短柱花)があるが、差異は長柱花と短柱花だけの差であるといわれています。)

(鳥居149ページ「前代未聞」:短柱花。江戸末期。「木枯」と間違えている人が実に多いが、短柱花であること、草丈が低いことで見分けられる。)

(鳥居147ページ「木枯」:長柱花。江戸末期。「木枯」と間違えている人が実に多いが、短柱花であること、草丈が低いことで見分けられる。まったく紅無地になったものを「花大将」と呼ぶ。)

(鳥居147ページ「花大将」:長柱花。江戸末期。「木枯」が紅無地になったもの。)

『今更ですが.8』『今更ですが.9』でも書きましたが

鈴鹿氏は「木枯」を(短柱花)と記載していますが

鳥居氏は「前代未聞」が(短柱花)と主張しています。

古典園芸であるなら、古い記述が正しいと思います。

『品種識別、親子関係、由来に関する情報』と関係無い話しですが、『木枯絞り』という名札の画像がありました。

新品種なのか判りませんが、『木枯+絞り』というのは如何なものでしょう。

東京のさくらそう会系の展示会で品種名が曖昧な鉢が入賞するというのも、おかしな話しです。

向上心に満ちあふれている桜草栽培初心者がこれを見たら、そういう品種だと思い込んでしまいます。

花の艶やかさに罪はないのですが、正しい品種が伝わらないのは、残念に思えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2010年02月02日

今更ですが.11

調べる度に嫌悪感が高まり、少し調べるのを控えようかと思います。

鳥居著「色分け花図鑑 桜草」のサイブタイトルは『名前の由来と品種がわかる』なのに

内容があまりにもいい加減で解説文も画像も信頼おけないことが

調べが進むほどに実感していくからです。

私だって昨年から園芸品種に興味を持ちだした初心者で、

鳥居著「色分け花図鑑 桜草ー名前の由来と品種がわかるー」を愛読した一人です。

今になってみると、知識が無いから信じて鵜呑みしてしまった自分が情けなく、

誤った知識を植え込まれ、毒されてしまった桜草愛好者が居るのかと思うと、可哀想でなりません。

同時に東京のさくらそう会が恐ろしい教団のようにもみえ、古典園芸桜草の未来を心配してしまいます。

サクラソウ127園芸品種の葉緑体DNA型(ハプロタイプ)『品種識別、親子関係、由来に関する情報』

ハプロタイプ P

旭の袂 長花柱花 江戸中期 (寛政~文化) 「王昭君」現存品と同

舞扇 長花柱花 江戸後期 古い記録では「舞扇子」と記載

鋸峯 長花柱花 大正?

小桜源氏 短花柱花 江戸中期(寛政~文化) 野性的

窓の梅 等花柱花 昭和38年 尾崎康一

梅ヶ枝 2倍体 長花柱花 江戸後期

寿 2倍体 長花柱花 ?

春湖 2倍体 長花柱花 大正13年 西田信常

戦勝 2倍体 長花柱花 昭和初年 戸田康保 「墨田の花火」と実生兄弟

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

旭の袂(あさひのたもと) P 長花柱花 江戸中期 (寛政~文化) 「王昭君」現存品と同

(鈴鹿159ページ「旭の袂」:表移紅本紅中輪)

(鳥居39ページ「旭の袂」:長柱花 江戸後期 (寛政~文化年間・1789-1818年)類似品種掲載無し。

もっとも古い品種のひとつで、桜草栽培初期の姿をよく残しており、たいせつに伝えたい品種。「王昭君」の名で存在したものは同品種。)

『桜草栽培初期の姿』とは、どういう姿なのであろう。

花型?、花形?、花容?。実に抽象的な表現で、根拠はないのではないのか。

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』を読む時には、惑わされないよう注意が必要である。

(鈴鹿161ページ「王昭君」:表白裏薄桃色大輪)

(鳥居「王昭君」当然掲載無し)

鳥居氏と東京のさくらそう会は「旭の袂」と「王昭君」は異名同品種という見解のようだが、

鈴鹿著「日本のサクラソウ」を読めば『表白裏薄桃色大輪』と書かれており、画像を見る間でもなく違う品種だと判る。

鳥居著「色分け花図鑑 桜草」には「旭の袂」の画像しか掲載されていない。

画像が無くとも説明文に『同品種』と書かれてあれば、普通の人は「そうなんだ。」と素直に思い込んでしまう。

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』は、見る時にも、惑わされないよう注意が必要である。

これは憶測だが、鳥居氏と東京のさくらそう会は

「富士越(90ページ)」のように、「実は二代目で、初代が枯れたのちに、再び命名されたものとされる。」と、

『〜されたものとされる』という憶測を語るかもしれない。

『現存するのは実は2代目の「王昭君」で、「王昭君」の名で存在した初代とは違う。』と言うかもしれない。

「母の愛(64ページ)」のように、「もうひとつ別品種が存在するので、まちがいがあった疑いも残る。」と言うかもしれない。

「初烏(42ページ)」のように、

「かつてはこれが初桜の名で存在したが、この品種は別に本物があり、記録を調べて「初桜(100ページ)」に相当するこが判明した。」と

勝手に品種を間違えていたことを、さも歴史の過ちのように語るのかもしれない。

もっと大胆に、古典園芸の歴史を無視して「これはさくらそう会での見解ですから、正しいのです。」と言い張るかもしれない。

鳥居著『色分け花図鑑 桜草』はさくらそう会50周年記念事業で生まれた本だから、内容が会因りのものであっても悪いわけではないから、正論である。

いずれにせよ、鳥居著『色分け花図鑑 桜草』を読むときも見るときも、注意が必要で、内容は全て鵜呑みにしては行けない。

掲載された画像が正統な品種で、品種の基準だなんてとんでもない話し。バイブル視してはいけない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

舞扇(まいおうぎ) P 長花柱花 江戸後期 古い記録では「舞扇子」と記載

(鈴鹿「舞扇」掲載無し)

(鳥居36ページ「舞扇」:長柱花 江戸後期 類似品種 初鳥 天晴。

株は小さいが、花つきがよく、まだ、あどけない踊り子のような感じで、江戸時代の花の趣きをよく表している。

古記録では「舞扇子」と表現されている。)

鳥居氏の言葉使いは時々変で、このような本がどうして研究の参考文献になるのか理解に苦しむ。

鳥居氏は「表現」と書かいているのに、

『品種識別、親子関係、由来に関する情報』では記載 と書かれている。

なぜ本城氏は論文で「記載されている」と書き換えたのだろう。

研究内容に直接関係はないけど、こんな学位論文あるだろうか。

出典元があるなら、鳥居氏と本城氏は、古記録を証すべきだ。

鳥居氏はよく『時代の花の趣き』と書かれるが、抽象的なごまかしに聞こえる。

「旭の袂」のとき『桜草栽培初期の姿』という表現をしたが、

ここ「舞扇」では『江戸時代の花の趣き』だという。

江戸時代の花の趣きとは、どういうものをさすのか?

例えば、二倍体が生まれて三倍体へ、そして四倍体へというふうに、

桜草の花は人工的に試行錯誤を経て、順を追って変化してきた分けではない。

お米のように食味とニーズに合わせて作出された分けでもなく

色々なDNAがあり、そこから作出されてきたので、『時代ごとの特徴』は無いと思う。

鳥居氏の言葉使いは巧みで、マジシャンのようにまやかしで心を掴む。

(鈴鹿「初鳥」掲載無し)

(鳥居42ページ「初鳥」:短柱花 江戸末期 類似品種 こぼれ紅。かつてはこれが初桜の名で存在したが、この品種は別に本物があり、記録を調べて「初桜(100ページ)」に相当するこが判明した。)

「旭の袂」と「王昭君」、「初鳥」と「初桜」を、どうして間違うのでしょう?

(鈴鹿159ページ「天晴」:紅底曙白大輪筒白)

(鳥居47ページ「天晴」:突出長柱花 江戸末期 類似品種記載無し。)

(鈴鹿「こぼれ紅」掲載無し)

(鳥居51ページ「こぼれ紅」:短柱花 2005年認定 伊丹清発表 類似品種 初鳥。)

実物を見比べたら花の大きさや花容、花型の違いで区別できていると思うのだが

上記の画像のように同じ品種の花を見比べても、なんか色々混ざっているように感じた。

品種識別、親子関係、由来に関する情報』から脱線し、また、私がいうべきことではないのだが、

鳥居著「色分け花図鑑 桜草」を参考にしているという某サイトで掲示されている桜草の花の画像は、

他のサイトと明らかに違う品種の花の画像が、高い確立で掲示されていことに気がついた。

400種類を栽培されている方をもってしても、品種の取り間違いは起こるようで、

正しい品種保持の難しさを、改めて感じさせられた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鋸峯(きょほう) P 長花柱花 大正?

(鈴鹿「鋸峯」掲載無し)

(鳥居145ページ「鋸峯」:長柱花 昭和前期 類似品種記載無し。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

小桜源氏 P 短花柱花 江戸中期(寛政~文化) 野性的

(鈴鹿「小桜源氏」掲載無し)

(鳥居148ページ「小桜源氏」:短柱花 江戸後期(寛政~文化年間・1789-1818年)。類似品種記載無し。

かつて「桜源氏」と呼んでいたが、正しくは「小桜源氏」だった。)

(鈴鹿「桜源氏」掲載無し)

珍しく過去の過ちを公表している。鳥居氏とさくらそう会を通して流布しているかもしれないので、要チェックだ。

web上で「桜源氏」の画像は一枚しかみつけられなかった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

窓の梅 P 等花柱花 昭和38年 尾崎康一

(鈴鹿140ページ「窓の梅」:尾崎康一氏の作出 昭和38年選出。)

(鳥居45ページ「窓の梅」:同長花 1982年認定 尾崎康一氏発表 類似品種 梅が枝。)

鳥居著「色分け花図鑑 桜草」は東京のさくらそう会50周年記念事業で出版された、さくらそう会の会報であり、

会の認定品種しか掲載しておらず、図鑑などとはおこがましいにもほどがある。

尾崎康一氏の作出として昭和38年選出という事実がありながら、

鳥居著「色分け花図鑑 桜草」では作出年代と示しながら、さくらそう会認定年を記載している。

これは作出者と読者を愚弄する行為といえる。図鑑と銘打つなら、もっと客観的に事実を書くべきであろう。

本城氏も、作出年代だけキチンとしているところは、抜け目がない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

梅ヶ枝 P 2倍体 長花柱花 江戸後期

(鈴鹿154ページ「梅が枝」:繁殖力がやや劣り、過湿になると根腐れを生じやすい。)

(鳥居21ページ「梅が枝」:僅長柱花 江戸末期 類似品種 窓の梅。性質は強く、云々。)

関西と関東の気候風土の違いもあると思われるが、「梅が枝」を栽培する際には、過湿に注意しないといけないようだ。

【梅が枝には、「梅が枝」と関西系「本梅が枝」が存在する。】

山原氏の旧Blog『日本桜草』2007年03月28日と

くまさんのBlog『草花好きのひとりごと』さくらそう‘梅が枝’、

Blog『趣味でさくらそう』さんの‘梅が枝’のサイトを覗くと、

「梅が枝」には関西系梅が枝=本梅が枝が在ると紹介されています。

鳥居著「色分け花図鑑 桜草」には、東京のさくらそう会認定品種しか載っていないため、記述すらない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

寿 P 2倍体 長花柱花 ?

(鈴鹿「寿」掲載無し)

(鳥居「寿」:長柱花 昭和前期か? 類似品種 京鹿子 京撫子。

花形は大きな五角形に見え、細かく切れた弁から、寿の字画を連想したものらしい。)

『寿の字画を連想したものらしい。』とは、誰が連想したというのだろう。

これも鳥居氏の勝手な憶測ですよね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

春湖 P 2倍体 長花柱花 大正13年 西田信常

(鈴鹿163ページ「春湖」:大正十三年西田信常氏作)

(鳥居「春湖」掲載無し)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

戦勝 P 2倍体 長花柱花 昭和初年 戸田康保 「墨田の花火」と実生兄弟

(鈴鹿164ページ「戦勝」:昭和元年戸田子爵実生)

(鳥居29ページ「戦勝」:僅長柱花 昭和初(1927)年頃 戸田康保発表。類似品種 墨田の花火 金陵台 心意気。

花形、花色から軍旗を連想した名称と思われる。)

(鈴鹿164ページ「墨田の花火」:昭和元年戸田子爵実生)

(鳥居29ページ「墨田の花火」:僅長柱花 昭和初(1927)年頃 戸田康保発表。類似品種 戦勝 金陵台 心意気。

「戦勝」と兄弟実生で、同時に発表された。)

(鈴鹿162ページ「金陵台」:紅爪白小輪)

(鳥居25ページ「金陵台」:突出長柱花 江戸末期 類似品種 戦勝 墨田の花火 心意気。

金陵とは南京の古名で「南京小桜(32ページ)」の実生のなかから生まれたものと考えられる。)

(鈴鹿「心意気」掲載無し)

(鳥居50ページ「心意気」:僅長柱花 1997年認定 伊丹清発表 類似品種 戦勝 墨田の花火。)

鳥居「戦勝」

鳥居著「色分け花図鑑 桜草」のサブタイトルは「ー名前の由来と品種がわかるー」なのに、『〜と思われる。』と憶測が述べられているに過ぎない。

鳥居「金陵台」

『金陵とは南京の古名』で、「金陵台」は「南京小桜」の実生と考えられるそうだが、

「色分け花図鑑 桜草」32ページ「南京小桜」では、『南京とは小さくて可愛らしいものにつけられた形容である』と書いており、つながりを感じない。

しかし今、改めて読み返すと、「南京小桜」の品種名の由来であるとは書いてはいない。

鳥居氏の文法は巧く、マジシャンのようにタネがあり、実が無い。

参考までに

上段「舞扇」の項

(鳥居51ページ「こぼれ紅」:短柱花 2005年認定 伊丹清発表 類似品種 初鳥。)

(鳥居50ページ「心意気」:僅長柱花 1997年認定 伊丹清発表 類似品種 戦勝 墨田の花火。)

鳥居氏や東京のさくらそう会と伊丹清氏は、親密な関係なのだろうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

浪華さくらそう会の会員や山原氏のような桜草愛好者になると、

鳥居著『色分け花図鑑 桜草ー名前の由来と品種がわかるー』など、その内容に呆れるばかりで

話題にするにもアホくさいということで無視されるのかもしれないが、

桜草に魅せられたばかりの向上心ある無知な者には最高の本(図鑑)である。

先人からの知識を得て、立派な花を咲かせようと貪欲に読みあさるのだが

確証もない憶測ばかり述べられているとは露知らず、全てを信じて鵜呑みしてしまう。

判断材料を持ち合わせていないのだから。判断能力が欠落していて当然であろう。

私自身、これを書きながら初めて真実を知っている次第である。

鳥居著『色分け花図鑑 桜草ー名前の由来と品種がわかるー』は

一つ一つの内容は素晴らしく、納得しながら読んで観て楽しめる本だと思う。

でも、他と見比べたみたとき、記述は根拠の無い憶測談であることに気づく。

素晴らしい図鑑だと思い込んでいたのに、図鑑でもなんでもなく、

さくらそう会が独断で勝手に認定した品種を載せただけの、会報誌であることに気づく。

私は『品種識別、親子関係、由来に関する情報』を調べたかっただけなのに

調査結果をBlogに書くと、どうしても鳥居氏と東京のさくらそう会への苦言になってしまう。

正直、私は若輩者ではありますが同じ桜草愛好者の1人として書いていて楽しくないし、

後味悪くて疲れるので、もう止めようかと思うのですが、

今回のように「旭の袂」と「王昭君」、「初鳥」と「初桜」、のような

こういう間違いが潜んでいることに出遭ってしまうと、

影響力が大きい巨頭の著書なだけに『やはり止めるわけにはないかないな。』と改めて考えてしまう次第です。