2018年04月26日

県のお仕事 サクラマス

里帰り10年待てど…サクラマス遡上ゼロ 山形県のふ化場 -(河北新報)2005年5月29日-

全国初のサクラマス専用の養殖拠点として山形県が開設したふ化場(大江町)に、

操業約10年を経過しても一匹も成魚が遡上(そじょう)していない。

サクラマスの生態と川の環境のミスマッチが原因のようだ。

「県魚」育成の使命を担って華々しく始まった養殖事業だが、

関係者は「県の見込み違いで、幻の魚になってしまいかねない」と心配している。

サクラマスは県が1992年、県の魚に指定。

これを受け95年11月に、専用のふ化場を大江町古寺の山中に6億6000万円かけて整備した。

飼育に使う河川水が豊富な最上川支流の月布川上流部にある。

開設10年目の昨シーズンまで、ふ化場内への遡上は一匹もない。

手前に砂防ダムが複数あり、魚道こそ備えているが、

ダムに砂が流入するなどして遡上を阻んでいるのが原因とみられる。

県農林水産部生産流通課は「サクラマスは遡上前後の約2年を川で過ごすため、

サケより川の影響を受けやすく、環境がよくないと生息が難しい。

川に入る前に捕獲されることも多く、全体の回帰数が予想以上に少なかった」と弁明する。

天然親マスの卵を確保して拡大再生産する「遡上系」養殖が軌道に乗らないことから、

稚魚を育てて単純再生産する「池産(ちさん)系」の養殖を余儀なくされている。

だが、池産系は回帰率が低く、魚の成長にも難があるとされ、養殖事業に黄信号がともった形だ。

放流稚魚は年間150万匹の当初目標に対し、近年は6割前後に低迷。

ふ化場は5年前から冬期間閉鎖し、

稚魚も100キロ離れた遊佐町の山形県内水面水産センターから5月の連休明けに運ぶなど、

非効率な運営になっている。

サクラマスに詳しいNPO法人「鶴岡淡水魚夢童の会」代表の岡部夏雄さん(62)は

「10年で一匹も遡上しない場所に、半年しか稼働しない施設が必要なのか」と疑問を示し、

「自然界での繁殖には湧水(ゆうすい)のあるふちなどが欠かせない。

放流より、川の再生が先決だ」と指摘する。

最上川第一漁協(朝日町)の柏倉茂雄組合長(73)も

「県は『放流すれば帰ってくるだろう』ぐらいの甘い認識だったのではないか。

問題は一朝一夕には解決せず、川の環境改善を図るなど息の長い取り組みが必要だ」と話している。

[サクラマス]春(2-6月)に海から遡上し、秋(9-10月)に上流部で産卵する。

翌春生まれる稚魚は1年半を川で過ごし、

海に下って1年後、体長50-60センチに成長し戻ってくる(川に残るのがヤマメ)。

本マスや銀マスとも呼ばれ、食用としても高級魚。

-------------------------------------

↑月布川に魚道を造れば、遡上してきたサクラマスは、そのまま施設内に入って来れるから

採捕する必要がなく有効だ。として設置された魚道は1基7,000万〜1億円。

それなのに魚道を遡上したサクラマスは1尾も居ません。

それどころか、施設完成後に月布川でサクラマスが採捕された記録も無いはずです。あっとして1尾?

ふ化場は冬期間閉鎖して100km離れた遊佐町に在る施設へ飼育していた魚を移動させるので

非常に効率が悪い。最初から遊佐町の施設にサクラマスふ化施設を増設すれば良かったのだ。

そもそも遊佐町の施設でも畜養しているので、古寺ふ化場の魚を全部受け入れることができません。

そのため10〜11月になると各地で幼稚園児や小学生を使って放流事業が行われます。

厳しく長い冬を前に放流されても、養殖場育ちの魚がちゃんと餌を取り、

どれだけ冬を乗り越えられるのでしょう。

どうせ放流するなら春に放流すれば良いわけですが、放流実績は年間放流尾数なので、

秋に放流してもその年度の稼働実績にカウントされますし、

運搬費用、餌代など経費削減にもなるので、

帳簿上は、施設は有効活用されているということなのでしょう。

山形県大江町のHP トップ > 観光地・施設 > サクラマス孵化場

http://www.town.oe.yamagata.jp/modules/sightsee/index.php?content_id=25

サクラマス専用孵化場について

大江町の魚「サクラマス」の専用ふ化場が、月布川の上流にある古寺(こでら)にあります。

専用の施設としては全国で初めてのものです。

年間160万匹を育てる計画で、県内の主な河川にも放流されます。

自動給餌機などハイテク機器も導入され、スタッフ4人が勤務しています。

放流された稚魚は、オホーツク海、日本海で一年間の海洋生活を送り、

再び最上川などの主要河川にそ上してきます。

古寺までの月布川には、えん堤や砂防ダムが7ヶ所ありますが、

そ上を助けるために「魚道」を造る改修工事が行われました。

サクラマスについて

サケ科サケ亜科サケ属

サケ科のそ河性魚(川に戻ってくる魚)

サクラマスの名前の由来は、桜が咲くころに生まれた川に帰ってくるからとも、

産卵期に体が桜色になるからとも言われています。

産卵期は秋で、翌年の春には稚魚が生まれます。

この稚魚は、一年後にオスの一部とほとんどのメスは、雪どけの水にのって川を下り、海で成長します。

海へ下って、再び春になると生まれた川にそ上してくるのがサクラマスと呼ばれています。

海に降りずに、一生を川で過ごすヤマメは同種で、渓流釣りとして太公望たちを楽しませてくれます。

月布川に20万尾を放流

サクラマスは、ふるさとの川に帰ってくる魚で、昔から地域民と共に生き、親しまれてきました。

大江町では、町民に夢を与えてくれる魚であり、

「自然と共生する町づくり」の イメージに適しているとして

町誕生35周年の平成6年8月、町の魚に選定しました。

また、町ではサクラマスのそ上数を増加させることを目的に毎年、稚魚を放流しています。

山形県では、海の漁業としても川の漁業としても昔は盛んだったことから、

もう一度増やす意義のある魚として平成4年3月に県の魚に選定しています。

また県では、古寺ふ化場から月布川に毎年15万尾のサクラマスの稚魚を放流しています。

-------------------------------------

↑年間160万匹を育てる計画でも、実績が不明。

県内の主な河川にも放流されているのは事実でも、放流時期はいつでも良いのです。

スタッフ4人が勤務していても、施設は冬期間閉鎖されています。

大江町の定義としては「春になると生まれた川にそ上してくるのがサクラマス」ということのようです。

「月布川に毎年15万尾のサクラマスの稚魚を放流」していても

1尾も戻ってきてないのだから無駄な放流といえるのではないでしょうか。

山形県農林水産常任委員会議事録

平成29年2月定例会農林水産常任委員会の主な質疑・質問等

平成29年2月22日

松田委員

古寺のサクラマスふ化場の利用状況はどうか。

水産技術主幹

秋に河川に遡上したサクラマスの親を古寺に搬入し、

受精卵にして内水面水産試験場等に運び稚魚生産している。

また、遊佐町の内水面水産センターで

池産系サクラマスの親から 生産した稚魚を5月に古寺に搬入し、

7~8月まで飼育し、放流用サクラマスとして各内水面漁協に供給している。

さらに、ふ化場でサクラマスが飼育されていない時期は

放流用のイワナ、ヤマメを飼育している。

なお、冬期間は豪雪のため古寺ふ化場は閉鎖している。

松田委員

古寺まで上った魚から採卵・ふ化すれば、遡上も良くなると聞いた。

また、古寺ふ化場の施設を十分活用できてないと思われるがどうか。

水産技術主幹

遡上の良し悪しはどこで採捕してもほぼ同じという結果があり、

さらに月布川にはサクラマスが多く遡上しないため、

他の漁協の協力も得ながら、

赤川や最上川等に遡上した親魚も活用している現状である。

また、冬期間は豪雪による交通障害や 水が止まるなど厳しい状況のため、

雪の無い時期の利用を考えていく。

松田委員

月布川に多くの稚魚を多く放流してもらいたい。

近くの古寺鉱泉は町が管理・運営する予定で、

現在、駐車場の拡張工事等など環境整備を図ると聞いており、今後、活用してもらいたい。

http://www.pref.yamagata.jp/ou/gikai/600006/iinkai/H29/jounin/nourin/29022situgi.pdf

-------------------------------------

↑松田敏男委員は大江町出身&在住の県議会議員。地元のことしか考えていない発言ですよね。

月布川に毎年15万尾のサクラマスの稚魚を多く放流しても、

1尾もサクラマスに育って戻って来てない無いのだから、無意味な放流ではないでしょうか。

大江町や一般の釣り人の見識として「春になると川にそ上してくるのがサクラマス」なはずなのに、

県の水産技術主幹は

「遊佐町の内水面水産センターで(生まれ育った)池産系サクラマスの親から生産した稚魚」

と使っていると此処でも公言しており、

これを私は「サクラマスじゃなくてヤマメでしょ!?」と指摘しているわけですが

山形県は「サクラマスの稚魚なのでサクラマスです」と回答&主張しているわけです。

もう古寺のサクラマスふ化場の存在価値は無いんです。

県としては、県民からそういうことを言われては困るので、

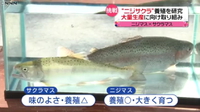

なんとか実績作りをしたいから、

ニジマスと交配させたニジサクラなるものを生み出そうとしているのです。

県の水産技術主幹は

「他の漁協の協力も得ながら、赤川や最上川等に遡上した親魚も活用している」

と公言しましたが、サクラマスは9月1日から禁漁になるので、特別採捕許可証が必要になります。

最上川等というのは富並川だとして、

赤川は赤川漁業共同組合になりますが、岡部夏雄さんが止めた今、

赤川漁協の誰が何所でいつ採捕しているのか、検討が付きません。

近年サクラマス釣りは不漁ですし、秋に魚影を目撃するのも困難な状況で

県は何尾の「川にそ上してきたサクラマス」を親として採捕しているのでしょう。

施設運営ができるほどの個体を確保できないから、事業目的が達成されていなわけですし

遊佐の施設で代々生まれ育った「池産系サクラマス」を使うなら古寺ふ化場は不必要。

年間維持費をサクラマス遡上と産卵場の整備予算に回してもらった方が、

将来への可能性が高いというものです。

海と日本プロジェクト2017年

#22 山形県サクラマス古寺ふ化場 | 海と日本PROJECT in 山形

2017/12/06 に公開

https://www.youtube.com/watch?v=fYSS-RHB7Eg

サクラマスの数を増やす事業の拠点が大江町の山の中にある。それが山形県サクラマス古寺ふ化場。

この場所で卵の受精からふ化、5センチ程の稚魚に成長するまで徹底して管理が行われる。

そして再び川へと放流される。

公益財団法人 山形県水産振興協会 室岡伸一氏談

「山と川と海と繋がっているので、川をきれいにしなければ海も汚くなっていく。

人間が便利になっていくことは、川や海を汚す原因の1つであることを肝に銘じなければならない。

海に魚がたくさんいる。その魚が川にも上がってくる。そんな川を守っていきたい。

ここでちゃんと海に下れる魚を育てることが使命だと思っている。」と語って頂いた。

-------------------------------------

↑海と日本PROJECTを利用して、存在の意義を訴える山形県。

大江町の山の中に、1尾もサクラマスが戻って来てない、

冬期間閉鎖される山形県サクラマス古寺ふ化場がある。

遊佐町の内水面水産センターで池産系サクラマスの親から生産した稚魚を

5月に古寺に搬入し、川へ放つだけのお仕事です。

だから「川を守っていきたい」けど、海からサクラマスとして戻ってきたことは語らない、論じない。

「ちゃんと海に下れる魚を育てることが使命」であり、海から戻ってくるか否かは、私の仕事ではない。

と、上手く語っているのです。

全国初のサクラマス専用の養殖拠点として山形県が開設したふ化場(大江町)に、

操業約10年を経過しても一匹も成魚が遡上(そじょう)していない。

サクラマスの生態と川の環境のミスマッチが原因のようだ。

「県魚」育成の使命を担って華々しく始まった養殖事業だが、

関係者は「県の見込み違いで、幻の魚になってしまいかねない」と心配している。

サクラマスは県が1992年、県の魚に指定。

これを受け95年11月に、専用のふ化場を大江町古寺の山中に6億6000万円かけて整備した。

飼育に使う河川水が豊富な最上川支流の月布川上流部にある。

開設10年目の昨シーズンまで、ふ化場内への遡上は一匹もない。

手前に砂防ダムが複数あり、魚道こそ備えているが、

ダムに砂が流入するなどして遡上を阻んでいるのが原因とみられる。

県農林水産部生産流通課は「サクラマスは遡上前後の約2年を川で過ごすため、

サケより川の影響を受けやすく、環境がよくないと生息が難しい。

川に入る前に捕獲されることも多く、全体の回帰数が予想以上に少なかった」と弁明する。

天然親マスの卵を確保して拡大再生産する「遡上系」養殖が軌道に乗らないことから、

稚魚を育てて単純再生産する「池産(ちさん)系」の養殖を余儀なくされている。

だが、池産系は回帰率が低く、魚の成長にも難があるとされ、養殖事業に黄信号がともった形だ。

放流稚魚は年間150万匹の当初目標に対し、近年は6割前後に低迷。

ふ化場は5年前から冬期間閉鎖し、

稚魚も100キロ離れた遊佐町の山形県内水面水産センターから5月の連休明けに運ぶなど、

非効率な運営になっている。

サクラマスに詳しいNPO法人「鶴岡淡水魚夢童の会」代表の岡部夏雄さん(62)は

「10年で一匹も遡上しない場所に、半年しか稼働しない施設が必要なのか」と疑問を示し、

「自然界での繁殖には湧水(ゆうすい)のあるふちなどが欠かせない。

放流より、川の再生が先決だ」と指摘する。

最上川第一漁協(朝日町)の柏倉茂雄組合長(73)も

「県は『放流すれば帰ってくるだろう』ぐらいの甘い認識だったのではないか。

問題は一朝一夕には解決せず、川の環境改善を図るなど息の長い取り組みが必要だ」と話している。

[サクラマス]春(2-6月)に海から遡上し、秋(9-10月)に上流部で産卵する。

翌春生まれる稚魚は1年半を川で過ごし、

海に下って1年後、体長50-60センチに成長し戻ってくる(川に残るのがヤマメ)。

本マスや銀マスとも呼ばれ、食用としても高級魚。

-------------------------------------

↑月布川に魚道を造れば、遡上してきたサクラマスは、そのまま施設内に入って来れるから

採捕する必要がなく有効だ。として設置された魚道は1基7,000万〜1億円。

それなのに魚道を遡上したサクラマスは1尾も居ません。

それどころか、施設完成後に月布川でサクラマスが採捕された記録も無いはずです。あっとして1尾?

ふ化場は冬期間閉鎖して100km離れた遊佐町に在る施設へ飼育していた魚を移動させるので

非常に効率が悪い。最初から遊佐町の施設にサクラマスふ化施設を増設すれば良かったのだ。

そもそも遊佐町の施設でも畜養しているので、古寺ふ化場の魚を全部受け入れることができません。

そのため10〜11月になると各地で幼稚園児や小学生を使って放流事業が行われます。

厳しく長い冬を前に放流されても、養殖場育ちの魚がちゃんと餌を取り、

どれだけ冬を乗り越えられるのでしょう。

どうせ放流するなら春に放流すれば良いわけですが、放流実績は年間放流尾数なので、

秋に放流してもその年度の稼働実績にカウントされますし、

運搬費用、餌代など経費削減にもなるので、

帳簿上は、施設は有効活用されているということなのでしょう。

山形県大江町のHP トップ > 観光地・施設 > サクラマス孵化場

http://www.town.oe.yamagata.jp/modules/sightsee/index.php?content_id=25

サクラマス専用孵化場について

大江町の魚「サクラマス」の専用ふ化場が、月布川の上流にある古寺(こでら)にあります。

専用の施設としては全国で初めてのものです。

年間160万匹を育てる計画で、県内の主な河川にも放流されます。

自動給餌機などハイテク機器も導入され、スタッフ4人が勤務しています。

放流された稚魚は、オホーツク海、日本海で一年間の海洋生活を送り、

再び最上川などの主要河川にそ上してきます。

古寺までの月布川には、えん堤や砂防ダムが7ヶ所ありますが、

そ上を助けるために「魚道」を造る改修工事が行われました。

サクラマスについて

サケ科サケ亜科サケ属

サケ科のそ河性魚(川に戻ってくる魚)

サクラマスの名前の由来は、桜が咲くころに生まれた川に帰ってくるからとも、

産卵期に体が桜色になるからとも言われています。

産卵期は秋で、翌年の春には稚魚が生まれます。

この稚魚は、一年後にオスの一部とほとんどのメスは、雪どけの水にのって川を下り、海で成長します。

海へ下って、再び春になると生まれた川にそ上してくるのがサクラマスと呼ばれています。

海に降りずに、一生を川で過ごすヤマメは同種で、渓流釣りとして太公望たちを楽しませてくれます。

月布川に20万尾を放流

サクラマスは、ふるさとの川に帰ってくる魚で、昔から地域民と共に生き、親しまれてきました。

大江町では、町民に夢を与えてくれる魚であり、

「自然と共生する町づくり」の イメージに適しているとして

町誕生35周年の平成6年8月、町の魚に選定しました。

また、町ではサクラマスのそ上数を増加させることを目的に毎年、稚魚を放流しています。

山形県では、海の漁業としても川の漁業としても昔は盛んだったことから、

もう一度増やす意義のある魚として平成4年3月に県の魚に選定しています。

また県では、古寺ふ化場から月布川に毎年15万尾のサクラマスの稚魚を放流しています。

-------------------------------------

↑年間160万匹を育てる計画でも、実績が不明。

県内の主な河川にも放流されているのは事実でも、放流時期はいつでも良いのです。

スタッフ4人が勤務していても、施設は冬期間閉鎖されています。

大江町の定義としては「春になると生まれた川にそ上してくるのがサクラマス」ということのようです。

「月布川に毎年15万尾のサクラマスの稚魚を放流」していても

1尾も戻ってきてないのだから無駄な放流といえるのではないでしょうか。

山形県農林水産常任委員会議事録

平成29年2月定例会農林水産常任委員会の主な質疑・質問等

平成29年2月22日

松田委員

古寺のサクラマスふ化場の利用状況はどうか。

水産技術主幹

秋に河川に遡上したサクラマスの親を古寺に搬入し、

受精卵にして内水面水産試験場等に運び稚魚生産している。

また、遊佐町の内水面水産センターで

池産系サクラマスの親から 生産した稚魚を5月に古寺に搬入し、

7~8月まで飼育し、放流用サクラマスとして各内水面漁協に供給している。

さらに、ふ化場でサクラマスが飼育されていない時期は

放流用のイワナ、ヤマメを飼育している。

なお、冬期間は豪雪のため古寺ふ化場は閉鎖している。

松田委員

古寺まで上った魚から採卵・ふ化すれば、遡上も良くなると聞いた。

また、古寺ふ化場の施設を十分活用できてないと思われるがどうか。

水産技術主幹

遡上の良し悪しはどこで採捕してもほぼ同じという結果があり、

さらに月布川にはサクラマスが多く遡上しないため、

他の漁協の協力も得ながら、

赤川や最上川等に遡上した親魚も活用している現状である。

また、冬期間は豪雪による交通障害や 水が止まるなど厳しい状況のため、

雪の無い時期の利用を考えていく。

松田委員

月布川に多くの稚魚を多く放流してもらいたい。

近くの古寺鉱泉は町が管理・運営する予定で、

現在、駐車場の拡張工事等など環境整備を図ると聞いており、今後、活用してもらいたい。

http://www.pref.yamagata.jp/ou/gikai/600006/iinkai/H29/jounin/nourin/29022situgi.pdf

-------------------------------------

↑松田敏男委員は大江町出身&在住の県議会議員。地元のことしか考えていない発言ですよね。

月布川に毎年15万尾のサクラマスの稚魚を多く放流しても、

1尾もサクラマスに育って戻って来てない無いのだから、無意味な放流ではないでしょうか。

大江町や一般の釣り人の見識として「春になると川にそ上してくるのがサクラマス」なはずなのに、

県の水産技術主幹は

「遊佐町の内水面水産センターで(生まれ育った)池産系サクラマスの親から生産した稚魚」

と使っていると此処でも公言しており、

これを私は「サクラマスじゃなくてヤマメでしょ!?」と指摘しているわけですが

山形県は「サクラマスの稚魚なのでサクラマスです」と回答&主張しているわけです。

もう古寺のサクラマスふ化場の存在価値は無いんです。

県としては、県民からそういうことを言われては困るので、

なんとか実績作りをしたいから、

ニジマスと交配させたニジサクラなるものを生み出そうとしているのです。

県の水産技術主幹は

「他の漁協の協力も得ながら、赤川や最上川等に遡上した親魚も活用している」

と公言しましたが、サクラマスは9月1日から禁漁になるので、特別採捕許可証が必要になります。

最上川等というのは富並川だとして、

赤川は赤川漁業共同組合になりますが、岡部夏雄さんが止めた今、

赤川漁協の誰が何所でいつ採捕しているのか、検討が付きません。

近年サクラマス釣りは不漁ですし、秋に魚影を目撃するのも困難な状況で

県は何尾の「川にそ上してきたサクラマス」を親として採捕しているのでしょう。

施設運営ができるほどの個体を確保できないから、事業目的が達成されていなわけですし

遊佐の施設で代々生まれ育った「池産系サクラマス」を使うなら古寺ふ化場は不必要。

年間維持費をサクラマス遡上と産卵場の整備予算に回してもらった方が、

将来への可能性が高いというものです。

海と日本プロジェクト2017年

#22 山形県サクラマス古寺ふ化場 | 海と日本PROJECT in 山形

2017/12/06 に公開

https://www.youtube.com/watch?v=fYSS-RHB7Eg

サクラマスの数を増やす事業の拠点が大江町の山の中にある。それが山形県サクラマス古寺ふ化場。

この場所で卵の受精からふ化、5センチ程の稚魚に成長するまで徹底して管理が行われる。

そして再び川へと放流される。

公益財団法人 山形県水産振興協会 室岡伸一氏談

「山と川と海と繋がっているので、川をきれいにしなければ海も汚くなっていく。

人間が便利になっていくことは、川や海を汚す原因の1つであることを肝に銘じなければならない。

海に魚がたくさんいる。その魚が川にも上がってくる。そんな川を守っていきたい。

ここでちゃんと海に下れる魚を育てることが使命だと思っている。」と語って頂いた。

-------------------------------------

↑海と日本PROJECTを利用して、存在の意義を訴える山形県。

大江町の山の中に、1尾もサクラマスが戻って来てない、

冬期間閉鎖される山形県サクラマス古寺ふ化場がある。

遊佐町の内水面水産センターで池産系サクラマスの親から生産した稚魚を

5月に古寺に搬入し、川へ放つだけのお仕事です。

だから「川を守っていきたい」けど、海からサクラマスとして戻ってきたことは語らない、論じない。

「ちゃんと海に下れる魚を育てることが使命」であり、海から戻ってくるか否かは、私の仕事ではない。

と、上手く語っているのです。

Gijieサクラマス全記録(1997-2018)ご予約受付中

県「サクラマスです!」

サクラマスの産卵場 赤川右岸支線田沢川

サクラマスの産卵場 赤川右岸支線岩本川

サクラマス産卵場 田沢川ダム下

県条例違反 愛好者に因る密漁と焚き火

県「サクラマスです!」

サクラマスの産卵場 赤川右岸支線田沢川

サクラマスの産卵場 赤川右岸支線岩本川

サクラマス産卵場 田沢川ダム下

県条例違反 愛好者に因る密漁と焚き火

Posted by さくら at 04:00│Comments(0)

│サクラマス