2014年12月01日

桜草をアメリカに送る

まずは最寄りの植物検疫所を探します。

農林水産省ホーム > 所在地一覧(アクセス・地図)

http://www.maff.go.jp/pps/j/map/index.html

農林水産省ホーム > 所在地一覧(アクセス・地図) > 横浜植物防疫所

http://www.maff.go.jp/pps/j/map/yokohama/yokohama.html

山形県では酒田市に在りました。

新潟支所酒田出張所

〒998-0036

酒田市船場町2-5-43 酒田港湾合同庁舎内

次ぎに、どういう手続きで何が必要かを伺いに訪ねてみました。

「桜草をアメリカの知人に、個人の贈り物として送りたい。」

「桜草はプリムラではない。『浪華さくらそう会』で検索していただくと英文でも説明が載っています。」

と用件を話して、桜草を理解してもらいました。

担当官は親切に対応してくださり

「植物検疫に関する要項は日々変わることが多く、国によって対応が違ってくるので

アメリカに措いては桜草がどういう扱いになっているか調べてみますね。」

と調べてくれました。

インターネットを使って調べるのに、少し時間が掛かりました。

先方も仕事中でしたから、事前に電話で用件を伝えておいた方が良かったかなと反省。

その結果、桜草はアメリカに送れることが判明。個人の場合は12本送れるとのこと。

「12本とは、12芽ということですか?」と尋ねると

「それは解釈次第で、12株ということになります。」とのこと。

「12株と言いますと、例えばショウガは1株に幾つも芽がついていますが、

幾つ芽が着いていても1株は1株で、12株送れるという解釈で良いのですか?」

「つながっていれば1つの株なので、そうなります。」とのこと。

そして

「桜草を送る前に、あなたが栽培している土に病原菌がいないかを検査します。

それで問題が無ければ、送る苗を検査して、合格すればアメリカに送れることができます。」

「次ぎ来る時に栽培中の鉢を持って来て下さい。」

と言われて初日は終了しました。

後日、桜草(庄内白)を植えた鉢を持って再訪問。

検査室で鉢を裏返して用土の中から桜草の根茎を取り出します。

芽分けする前の状態が1株で、これを12株送れることを確認。

検査に必要な用土を置いて帰宅。検査に不要な根茎は持ち帰りました。

検査対象は「ジャガイモシストセンチュウ (Globodera rostochiensis) 」とのことで

一般的なネコブセンチュウではないそうです。

「用土が乾燥してから検査しますから1〜2週間かかります。」

とのことでしたが、3日後には合格を知らせる電話がきました。

「用土が乾燥したので検査が終わりました」とのことでしたが、

乾燥が早かったのは、鉢開けに備えて潅水を控えていたことと、通水性がよい用土だったからでしょうね。

庄内白だけを12株送ってもしかたないので、桜草を12品種送ることにしました。

花の色、形、ボリュームなどから幾つかピックアップして鉢開けを行い、苗を見て、12品種を選択。

あとは、どのような容器に入れて発送するかが問題です。

鳥居恒夫氏が世話人代表を務める東京のさくらそう会では、

根茎を乾燥させて軽くして、送料を安くして送る方法が取られていますが、

それだと根が乾燥してポロポロ取れてしまい、根茎の養分から新たに根を伸ばすので弱ってしまい

本来の花容で咲いたり繁殖するようになるまで2〜3年を費やすことになるので、私は嫌いな輸送方法です。

受取人がガーデニングが趣味で、受取人側から要請があって送るなら根茎を乾燥させて送っても対処可能でしょうけど

今回は私が一方的に送るケースなので、やはり湿らせたまま送りたい。

「検疫では根茎に土が付着していないかチェックされるので、

水苔やパーミキュライトなどは控え、新聞紙などを使った方が無難でしょうね。」

とアドバイスをいただく。飽くまで検疫官の心象次第なんだそうです。

12株を1つに梱包して送ると、受取人側では開花するまで品種が判らなくなります。

1株ずつ丁寧に新聞紙に包んでも、アメリカの検疫官が開封してチェックしたら・・・そのままごちゃ混ぜになりそう。

色々悩んで思いついた方法が、菓子箱を利用して小分けに詰めて送る方法です。

梱包前に苗の検査もあるので、梱包は酒田出張所で行うようにして、苗を持って出向きました。

事前に電話して約束した時間に行きました。

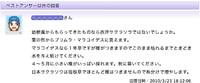

苗を検査してもらう前に、申請書を提出します。

担当官が解り易く赤文字で印字したサンプルを準備してくれてました。

住所氏名今日の日付。発送方法「MAIL」。番号および記号は「NONE(ノン)」。輸入国「U.S.A.」。

送り主である自分の住所氏名をローマ字で。受取人住所氏名を英文で記入。

種類名称「栽培用サクラソウ:Primurose roots for propagation」

学名「Primula sieboldii」

梱包数 1(外装数:ct, box, bag)

数量 12 (pcs)

産地「山形県」

上記書類を提出後「はい、受け取りました。ではこれより検査を始めます。」と仰々しく検査開始。

根茎は1株ごと水で洗って土を落し、新聞紙に包んで持ち込みました。

新聞紙を丁寧にめくって苗を取り出し、土が残ってないか目視で調べていきます。

桜草の苗を譲渡する際に、みなさん丁寧に洗っているのと同じ状況でしたが

「これは綺麗に洗ってますね。」とのこと。

診終わった苗は再び丁寧に新聞紙で包んでくれました。

「あの・・・今回丁寧に梱包しなおしてくれてますけど、外国でもそうなのでしょうか?」

と尋ねると

「いやー、どうでしょうね!(笑)」「海外旅行のバックの検査は雑ですからねえ・・・。」

とのこと。(^^;

検査は直ぐに終わり

「はい、合格です。これから輸出の許可証を作成しますので、少々お待ちください。」

と言われ、結構待たされましたが、

英文で書類を作成するわけですから当然のことで、親切丁寧迅速に対応して下さったと感謝しています。

待っている間に苗を小箱に詰め、梱包しました。

菓子の小箱に2株ずつ。新聞紙の水分も小箱の厚紙が吸水して、湿気が長持ちすることを願っています。

待っている時に「品種があるなら品種名を教えてください。」と書類を渡されたので記載しました。

パックの水が漏れないよう新聞紙で包み、佐川急便の袋に詰めました。

梱包形態を診て「これはペーパーバック(紙袋)になるかな」とチェックされてました。

輸出許可証が発行され、手続きは終了です。

「お待たせました。これで手続きは終了です。」と言われたのですが、

私は梱包に封をしておらず、梱包された中味が検査済みの品である保証が表されていません。

第四種植物種子郵便で国内に桜草の苗を送るときも、窓口で問答が始まる地域ですから、

海外への航空便はさらに厄介なことになるかもしれません。

「これが検査済みであると解るには、どうすれば良いのですか?」

「Checked baggageの黄色いテープとかありませんか?」

と言うと

「ウチので良ければ、貼りましょうか?」と言ってテープ貸してくださったので、封をしました。

あとは受取人の住所氏名も記録されるので、宛名書きを確認された際に

「中に植物が入っていることを示すために『PLANT』と書いた方がいいですね。」

「なかにはご丁寧に「生きた植物」と『LIVING PLANT』と書く人もいますよ。」

と教えてくれたので『LIVING PLANT』と書き加えました。

「あ、そうだ。ついでにウチのハンコも捺しておきましょう!」と言って、ハンコを捺してくれました。

輸出許可証は袋の中に入れて送ります。

「オリジナルは袋の中で、輸出許可証のコピーを封筒に入れて袋の表に張っておくとベストだけど・・・要らないな。」

とのことでした。

幸い薄いプラスティックの書類シートを持っていたので、それに輸出許可証を挿んで同封しました。

折り曲げても良いらしいので、封筒とビニール袋も準備した方が良いと感じました。

郵便局へ持ち込んでも、

(第四種植物種子郵便とは違うのですから当然なのでしょうけど)今回はスムーズに済みました。

袋の総重量は333g。新聞紙を濡らさなければもっと軽くなってました。

切手代は覚悟していた金額よりずっと安くて、国内と大差ないように感じて、驚きました。

植物検疫所の方々には丁寧に対応していただき、有り難かったです。スムーズに終わったことに感謝感謝です。

あとは受け取り先の知人にちゃんと届くか、そして育てられるかが、気になるところです。(^^)

2014年04月20日

八ヶ岳産の桜草

「知人から八ヶ岳産として譲り受けた品であり、高山性の植物と理解しています。」

という旨の返信をいただいただけで、訂正されませんでした。

八ヶ岳産の桜草でネット検索すれば花の画像は自生地までもヒットします。そして明らかに違います。

東京のさくらそう会の鳥居恒夫氏のように根拠もなく進言したわけではないのですから

信じて購入した人を欺き、栽培している人は悲しみ、

間違って広まっては桜草愛好者も迷惑するので、誤りは訂正していきたいものです。

2014年04月20日

報道の事実と真実

2014年4月18日(金曜日)発行 第1286号に、下記画像の記事が掲載された。

記事を読むと、旧櫛引町丸岡地区にある天澤寺周辺に桜草が自生していたと読める。

丸岡地区の西側に丸岡城跡があり、さらにその西側に接するのが天澤寺だが、

丸岡城跡および天澤寺周辺に桜草の自生地は存在していなかったので、記事は正しくない。

丸岡集落の農家の方々の耕作地に桜草は自生していたそうですが、

昭和40年代の田んぼの基盤整備の時に自生地が消滅するので個々に家に持ち帰り庭に移植。

その際、地区で相談して苗を持ち寄り、丸岡城跡と天澤寺にも移植したのだけど、結局根付かなかったそうです。

天澤寺周辺に一時とはいえ桜草が生えていたというのは事実ですが、自生地ではないということが真実です。

それに桜草はマルハナバチがいなくても受粉して種で増えます。

『今は人が手を入れて条件を整えてあげないと生育は難しい』って、それは自生環境ではないからです。

そもそも庄内地方の桜草自生地では、群生などなかったそうです。

ぽつら〜ぽつら〜と(ポツン、ポツンと)、間ばらに点在して自生していただけだそうです。

ゆえに人知れず、開花時期は田植えの農繁期ですから話題にもならず消滅したのでしょう。

庄内地方では、どこの市町村にも庄内地方の野生品種の栽培者がおり、容易に出会うことが可能ですが

採取地が具体的な個体は3地点のみ。しかし丸岡集落の農家の庭に咲く桜草は個々の耕作地から移植した個体ですから

1軒1軒訊ねて歩けば、ピンポイントで採取地=自生地が判明する貴重な個体と言えます。

しかし今回、『天澤寺周辺に自生していたのと同じ在来種』『阿部芳郎さんが天澤寺周辺で採取された苗』という

非常に曖昧な丸岡集落の個体ではない株が持ち込まれました。

そもそも阿部芳郎さんは元々庄内白も知らなかった方で、自生地個体の蒐集家ではなく、

譲渡された方の町名を記録しているだけの方です。だから雪月花に遊佐町大楯と記入した名札を差していたりします。

これは個人の管理方法なので問題ではありませんが、第三者が勝手に遊佐町大楯産と解釈してしまうから恐いのです。

私も桜草が広く栽培されることを願っているので、天澤寺に移植したというだけなら大歓迎ですが、

自生地とか原種とか、根拠もなく適当なことを書面に残されると黙っていられないわけです。

遊佐町のように、花壇で栽培して保存していくべきであり、他所で自生地復活とか有り得ない話しなので

マスコミは面白おかしく話題性重視の記事を書くのは止めてほしいです。

旧櫛引町中田地区と丸岡地区は直線で1.8kmほどしか離れていませんが、

混在せずに伝えられてきた株ですから、末永く後世に残して行きたいものです。

2014年04月05日

山形県レッドリスト(植物版)の改訂

サクラソウは2004年の調査で確認された自生地が上山市だけだったが、

11年から再調査した結果、道路を建設した影響でこの自生地が消滅、野生種は絶滅したと判断した。』と紹介された。

山形大学理学部教授横山潤氏が山形県レッドリスト等掲載種選定委員会(植物)委員長なので、

DNA分析されておられるなら、上ノ山市(蔵王)の桜草は原種と証明できますが、本当に原種なのか大いに疑問です。

耕作や造成、ペンション村など人の出入りが激しい蔵王ですから、移植である可能性も否めません。

[PDF] 山形県レッドリスト(植物版)の改訂について

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/050011/sizenkankyo/plants_red_list/red_list_kaitei.pdf

2004年3月発刊の山形県レッドリスト(植物版)には、サクラソウが自生していた地域として

旧櫛引町山谷地区や常盤木地区、鶴岡市三瀬地区が記載されていますが、現地で聞き取り調査を行うと

地元では誰も桜草を栽培していないし、地元の高齢者が「桜草は無い」と明白に否定されます。

旧櫛引町丸岡地区東部(山谷地区や常盤木地区に近い方向)の方は桜草を知りません。

旧櫛引町丸岡地区西部の方は桜草を知っています。

旧櫛引町丸岡地区の西隣りの地区には、桜草自生地が在ったようです。

旧櫛引町丸岡地区の西隣りの更に西側の現在アル・ケッチァーノ&イル・ケッチァーノが在る地域にも桜草自生地が在ったようです。

私が聞き取り調査を行った結果では、このように山形県レッドリスト(植物版)のデーターとのズレを感じています。

鳥海山や月山には、個人が勝手に移植した高山植物たちが確認されています。

報道内容を精査せず、報告された事実だけを記載する山形新聞は

「青龍寺川でイバラトミヨを64年ぶりに発見!」「50年ぶりハグロトンボ 鶴岡市街地で確認」とか、余りにもお粗末。

遊佐町のハッチョウトンボは、生息地保全のため鮭川村から個体が移植放流されたとか、そういう真実を報道しろと言いたい。

「生息地が存在していた」「発見された」という報告の事実と、真実は違う。生息していれば良いだけでもない。

山形県レッドリストを作製しても、道路工事で自生地が消滅したなんて、データーが活用されていない証しであり

なんのために県税を使い山形県レッドリストを作製するのか。山形県レッドリストの在り方は、問われていると思う。

2014年03月31日

桜草の根茎輸送方法

今年の3月は太平洋側でも大雪に見舞われたことで、桜草の植え替えもいつになく長引いたと聞いています。

そして東京のさくらそう会の方から

「雪解けの水は桜草の芽や根腐れの原因になるから、注意しないといけない。」

という話しが真しやかに聞こえてきましたが、

雪が積もることで桜草が痛むなら、雪国では桜草は栽培も自生もできませんから、滑稽な解釈です。

私は芽吹きを遅くするべく、除雪した雪をわざわざ鉢の上に被せて越冬していますが、根腐れなど起きません。

そもそも根腐れは用土の中が高温で蒸れることで起る現象ですから、冬に根腐れるわけがありません。

なのに東京のさくらそう会の方が、なぜそのようなことを言うのかといえば、

それは東京のさくらそう会の余剰苗の輸送方法に問題があるからです。

桜草の植え替え作業は忙しく、余剰苗を発送している時間はありませんので、一段落付くまで貯めて置きます。

その間に根茎は乾燥して軽くなり、送料もやすくつくので便利で、発送作業が楽なのだそうです。

桜草の余剰苗の輸送法は、昔は1芽毎に水苔でくるみ油紙に包んで送られてきたそうです。

昔の輸送は到着まで時間が掛かりましたから、乾燥させて問題無いなら、とうの昔に採用されていたでしょうが

そうしなかったのは乾燥することで根茎にダメージを与え、根が千切れ、

正常に生育&繁殖するまで数年掛かってしまうので、やらなかったのでしょう。

福寿草の植え替えなどでは「一瞬足りとも根を乾燥させないように!」と先達のアドバイスがあるほどです。

東京のさくらそう会は、乾燥させて送ることを新しい輸送方法を発見したかのように広言していますが、

乾燥して送られてきた桜草の余剰苗は水に浸けて戻したとしても、そのまま黒く腐ってしまうことも少なくないので、

決して良い方法ではありません。

それなのに「雪解けの水は桜草の芽や根腐れの原因になる」と言っている。全くもって馬鹿らしい話しです。

2014年03月22日

2014年02月19日

先人の傲慢 後進の困惑

2014年02月18日『錦葉集の名は金葉集か』という記事を書かれていた。

「錦葉集」という品種に関して山原さんは以前も記事を書かれているおり

それを2010年02月02日アップ『今更ですが.12』の記事の中で使わせてもらった。

---------------------------------------------------------------------------------------

錦葉集 H 長花柱花 江戸後期 「飛竜」現存品と同品

(鈴鹿156ページ「錦葉集」)

(鳥居25ページ「金葉集」:僅長柱花 江戸末期 類似品種 錦錦鳥。

名は勅撰和歌集の『金葉集』にちなむ。鋭いかがり弁から金葉を連想したのであろう。)

鳥居氏の勝手な憶測には呆れるばかりである。

鳥居氏が世話人代表を務める東京のさくらそう会の会員は、なんとも思っていないのだろうか。理解に苦しむ。

浪華さくらそう会長山原氏旧Blog『日本桜草』

2008年03月17日 桜草栽培史16 銘鑑訂補拾遺1

※近年「錦葉集」を「金葉集」と書く向きがあるようであるが、

何十年も使ってきた「錦葉」の名を変える必要はまったくない。

http://blog.livedoor.jp/yamaharasakura/archives/50515713.html

大城氏もこういう処は抜け目無く『「錦葉集」に同品』と書かれており、笑える。

しかし、筑波大学農林技術センター※では鳥居氏にならって「金葉集」と表記。

---------------------------------------------------------------------------------------

鳥居恒夫氏はご自身の著物『色分け花図鑑 桜草(平成16年2004年)25ページ掲載「金葉集」の紹介の中で

『名は勅撰和歌集の『金葉集』にちなむ。鋭いかがり弁から金葉を連想したのであろう。』と命名の由来を記載されていますが、

191ページに掲載されている明治40年(1907年)伊藤重兵衛『桜草銘鑑』の一番上段の真ん中より左側方向に『錦葉集』と載っているんですよね。

桜草は古典園芸であり先人より伝承されている文化です。鳥居恒夫氏より先人の鈴鹿冬三氏の著物でも『錦葉集』です。

花と緑の振興センター - 埼玉県ホームページでも『錦葉集』です。

冒頭紹介した山原さんのBlogでの記述によりますと

『東京の鳥居氏も『さくらそう(昭和60年1985年)』(日本テレビ)では「錦葉集」とされていた。』そうです。

さて、いつから「金葉集」になったのでしょうか?

鳥居恒夫氏が世話人代表を努めるさくらそう会及び会員の方々は、何も気づかず、指摘されても何とも感じないのでしょうか。

後に続く後進にはいい迷惑です。さくらそう会及び会員のみなさまによります自浄を強く望みます。

鳥居恒夫著「色分け花図鑑」128ページ朝霧の項で作出年代は大正になっていますが

191ページに掲載されている明治40年伊藤重兵衛『桜草銘鑑』上から2段目右から5番目に既に掲載されています。

※筑波大学農林技術センター 桜草の世界

http://www.nourin.tsukuba.ac.jp/~engei/primura/

MENU 品種名から検索 → 金葉集(きんようしゅう)と表記。

園芸品種の開花特性調査(2005年)」(PDF)

表2 筑波大学農林技 術センターサクラソウ 保存品種一覧 『82 錦葉集 』と表記。

「園芸品種ハプロタイプ・倍数性・花柱型」(PDF)では「錦葉集」と表記。

参考文献

3 作出年代、作出者、品種判別や親子関係、由来に関する情報は、鈴鹿(1976)および鳥居(1985)に基づく。

山口聡(1981)�園芸植物の細胞遺伝学III�染色体II21-22,615-621

鳥居恒夫(1985)�さくらそう�日本テレビ,東京

鈴鹿冬三(1976)�日本サクラソウ�日本放送出版協会

2014年02月18日

原種(野生種) 岩木桜

大阪府豊能郡能勢町の「やまおか碧山苑」で販売されていますが、産地表記がありません。

原種(野生種) 岩木山も販売されており、岩木桜は青森県岩木山とは無関係な印象を受けます。

原種(野生種)には思えませんが、原種(野生種) なら産地が何所なのか気になるところです。

http://hekizanen.shop24.makeshop.jp/shopdetail/002000000514/013/001/Y/page1/recommend/

花筏や高砂染めに似た印象を受ける、栽培していて嬉しなる綺麗な花です。

2014年02月17日

野生品種の命名に関して

さくら草公園から戸田を経て浮間公園まで、直線で8.6kmしかありませんでした。狭い範囲ですよね。

田島赤 埼玉県さいたま市桜区さくら草公園(荒川左岸)

戸田赤 埼玉県戸田市(荒川左岸)

浮間中洲 浮間公園東京都板橋区舟渡(荒川右岸)

浮間の光(さくらそう会「さくらそう」1〜13号掲載品種名)

中瀬紅 (なかぜべに) 埼玉県深谷市中瀬 細弁の野生品種

私が現在所有している大分県の野生品種(原種)の位置関係を地図で見てみたら、こちらも狭かった。

九重山は九重町南部から竹田市北部にかけて東西15kmにわたって分布する20以上の火山が群立する。

久住山 阿蘇くじゅう国立公園(九重連山)

湧蓋 阿蘇くじゅう国立公園(九重連山)

雨乞岳 大分県由布山麓 雨乞岳(1074m)

由布岳白という野生品種もあるそうですから、由布岳にも自生地があるのでしょうね。

上記画像の雨乞岳の下に庄内という駅がありますが、私のいう庄内は下記画像、山形県の日本海に面した庄内平野のことです。

山形県庄内地方 庄内白(旧櫛引町中田地区)

山形県庄内地方 庄内赤(旧立川町東興屋地区)

山形県庄内地方 庄内赤(遊佐町大楯地区)

庄内地方は広い平野なので庄内地方の野生品種を「庄内」と呼んでいますが、

上記のようなスケール基準で構わないなら、「庄内」も呼称をもっと細分化できます。

旧櫛引町中田地区の庄内白、旧立川町東興屋地区と遊佐町大楯地区の庄内赤に関しては

番地までピンポイントで分っていますし、距離が離れてますから、

「庄内」ではなく『中田』『東興屋』『大楯』と命名しても問題無いレベルでしょ。やりませんけど。

由利浜という野生品種が出回っています。

由利が地名だとすると秋田県由利郡しか考えられず、由利郡の浜辺の地域という解釈でしょうか。

しかし秋田県由利郡に桜草自生地は存在しないので、由利浜は産地不明の野生品種である可能性が大です。

さいたま桜草会に、小机白が存在しますが、小机地区がある横浜さくらそう会に小机白は存在しません。

小机地区に白花は無く埼玉から白を持ち込んだだけなので、

さいたま桜草会の方が小机地区から『埼玉から持ち込んだ白』を持ち帰り、小机白にしたらしいです。

にかほ市と本荘市では山野草会の活動が活発で、産地不明の野生品種を栽培する方は多くみかけます。

恐らく誰かがそれを持ち出して、由利浜と命名してしまったものと推察する次第です。

仙台さくらそう会の浦部さん所有の宮城県の野生品種も自生地=採取地は細かく具体的です。

宮城県仙台市国見酔白(宮城県で唯一の白花系。宮城県にこれ以外で白花は存在しない。)

宮城県仙台市泉区南光台天ケ沢(「泉」という品種名で出回っている個体もありますが、それより具体的。)

宮城県柴田郡川崎町釜房(「川崎」という品種名で出回っている個体もありますが、それより具体的。)

宮城県遠田郡涌谷町

宮城県亘理郡山元町深山

直線で8.6kmしかない狭い範囲の採取地不明の桜草を、細かく分類して命名している地域がある一方で、

「仙台」「山形」と呼称する野生品種が存在し流通しています。

しかしながら山形市に自生地は存在しませんから、「山形」という品種も存在しない、産地不明の野生品種です。

「仙台」という呼称は大雑把すぎます。

「仙台=仙台方面の野生品種」という意味なら、同じく産地不明の野生品種。

スケールで考えると田島〜戸田〜浮間、九重山〜久住山〜湧蓋と同レベルという解釈なんでしょうけど

地元から言わせてもらえば「仙台」「山形」という品種は存在しません。産地不明の野生品種にすぎません。

2014年02月16日

春の雪

http://www.nourin.tsukuba.ac.jp/~engei/primura/

MENU『品種名から検索』に春の雪がない。

キーワード検索 しても駄目。サイトに未掲載のようだ。

活動内容「園芸品種の開花特性調査(2005年)」(PDF)

『表2 筑波大学農林技 術センターサクラソウ 保存品種一覧』には春の雪が載っている、しかも2ツ。

#230春の雪と#236春の雪だ。

----------------------------

筑波大学農林技術センターでは、現在サクラソ ウを313品種保有している(表2)。

これは、開 学当時から当センターが集めてきた約100品種 に加えて、

2003年度に埼玉県から約200品種が 譲渡されたもので、国内有数の保有数である。

----------------------------

埼玉県からの譲渡ということは元埼玉県職員の伊丹清氏や元東京都職員の鳥居恒夫氏が関係したことは明白であり

#230春の雪と#236春の雪のどちらかが、鳥居恒夫氏が悪意をもって散布した偽物なのであろう。

筑波大学農林技術センターの伊藤睦氏や職員は違いに気づいたものの、同名異種と思い2ツ記載したのだろう。

職場のOBであり、東京のさくらそう会の世話人代表である伊丹清氏や鳥居恒夫氏が関係しているので

偽物と気づいても尚修正&処分できないでいるかもしれないが、これが大学のサンプルとなっているようでは論文の信憑性は危うい。

同じようにみえるメダカや福寿草も、DNAで分類することできる。

青柳染めを松の雪と同品と言うならば、これこそ筑波大学農林技術センターがDNA分析で結果を示すべきであり

東京のさくらそう会の根拠なき決め事を鵜呑みにして従うのは滑稽であり愚かしく、

それでいながら「江戸時代から の貴重な園芸植物遺伝資源を維持しなければな らない責務を負った」と述べるのだから

恐ろしいことだ。

2013年12月12日

桜草は消える 植え替えの勧め

あれこれ桜草に関する雑談をしていて

「桜草は丈夫で毎年開花するけど、かまけて数年植え替えをしないでいると

或る年突然消えるから、毎年植え替えした方がいいですよ。」

とアドバイスをしたら

「んだ、消える。消えだけ(消えてしまった)。」

と間髪入れず返ってきました。

庄内地方で桜草(庄内の野生品種)を栽培している方は、どの街にも結構居ます。

桜草の栽培年数が長い人ほど、或るとき芽吹かなくて消滅したことに気づいた経験をお持ちのようですが

消えた原因が植え替えをしなかったことだということには、気づかれてないようです。

11〜2月の休眠期間中と新しい根が生える開花の時期に植え替えるようにしましょう。

開花の時期に間引いてスペースを開けてあげるだけでも、桜草は消滅しなくなります。

2013年11月19日

山形県の気象

1.『用土に仕込んだミミズが居ない』

2.『根茎が大きく太くなく、5号鉢に4芽植えできるサイズばかり』

3.『根鉢ができていない』ということです。

1.『用土に仕込んだミミズが居ない』理由として考えられるのは、下記2点。

・用土をフルイに掛け、微塵抜きをシッカリ行ったので、餌=微塵が不足した。

・通気性と排水性が高まり、湿気がなくなり出ていった。

2.『根茎が大きく太くなく、5号鉢に4芽植えできるサイズでしかない』理由として考えられるのは、下記3点。

・昨年のダメージの影響。

・今まで42リットルの容器にハイポネックスを入れて2000-4000倍に薄めた液肥を造り毎日潅水していたが

今年はずっとホースに散水器を取り付け潅水してたので、肥料気が足りなかったのかも。

・用土が乾燥気味だった・・・。

3.『根鉢ができていない』理由は今イチ判りかねますが、一番の違いは用土のバラけ具合かと。

今までとの栽培方法の違いを挙げてみます。

・以前は用土をフルイ掛けしないで使っていたので微塵も多く湿り気が多い用土でしたが、

ミミズを入れてあるので通気性が保たれていた。

・晩秋に山から拾い集めてきたその年の落葉だけのプランターでも立派に育ってくれた。

・植え替えの時に用土が乾燥せずバラけないので、根茎の取り出しが面倒だった。

・根茎がほぐれないので、水を入れたバケツの中で根をほぐし、株分けしていた。

・根茎は太く芽は大きく根は長く、駄温鉢5号に4芽植えは無理はほどだった。

最近は用土をフルイに掛けシッカリと微塵を抜き使用しているので、

用土がバラけやすく株分けも楽になり、水を入れたバケツの中で根をほぐすことも減りました。

同時に根茎が以前より小さく根も長くなく、ミミズが減り、

代りに夜盗虫&ネキリムシの被害が発生しました。

こうやって考えてみると以前とは、用土の湿気具合と、腐葉土の含有量が違うように感じます。

園芸栽培のコツは、水を多く与えないこと。潅水過多は根腐れを誘発するので百害在って一理無し。

葉の様子を視ながら潅水を抑えると、植物は水を求めて根を伸ばし、たくましく生長する。

とされてきましたが、桜草はそうではないのかもしれません。

桜草の特性として『夏は暑いから休眠して、涼しくなると休眠から目覚める』と言われていますが

桜草は、元々は河川敷に自生していた植物なので、

水位が下がり河川敷が乾燥すると休眠しているだけなのではないでしょうか。

また桜草は河川敷の葦原に共生していたので、覆い被さる葦の枯れ草に埋もれないよう

上に上に生長する習性があるので、腐葉土の含有率が高くても問題無く育つのではないでしょうか。

というようなことを考えながら今年は植え替え作業を行っているのですが、

桜草愛栽家の諸先輩方はみなさん関東以西であり、日本海側とは、山形県とは気象条件も違うはず。

そんな気象条件の違いを具体的な数値で知りたくなりネット検索してみました。

2011年度のデーターで示したサイトもありましたが、

都道府県別統計とランキングで見る県民性というサイトの気候から、山形県を見てみました。

具体的数値よりも判り易かったのが、全国順位。

これをみますと山形県は、

日照時間が短くしかも快晴が少なく気温が低く、雨が多くて湿度が高いことが良く解ります。

普段は湿度の高さを感じませんが、仙台や関東地方で泊ると空気が乾いていると感じますし

ルアーを自作しても酒田だと乾燥で硬化するセルロースが使えないので、湿度の高さは実感しています。

桜草の栽培には、どのような用土が良いのか判りませんけど、

地域に因って気象条件が違いますし、個々の栽培環境でも違ってくるのでしょうから

1年1年、反省と挑戦の繰り返しなのでしょうね。

2013年05月15日

実生と古花

仙台さくらそう会の方の実生品種と言われたような違うような・・・。伊達男なら古花。

雲の上:萬延元年1860年桜草名寄控、慶応元年1865年桜草百品図に記載ある古花。

2013年05月10日

2013年05月09日

高鴨神社.2

2013年05月08日

高鴨神社.1

Mさんありがとうございます。とても参考になりました♪

こんな感じで展示と販売を行っているんですね。

購入された桜草。王子紅は野生種ですが東京都の王子か奈良県の王寺町産かは聞き忘れたとのこと。

白小町は桜草百品図(慶応元年=1865年)に載っている古花。

高鴨神社にはこういう古い品種が伝わっているので、一度は訪ねてみたい場所の一つです。

2013年01月30日

紫雲の望

「十数年前に京田辺市の京都フラワ−センターで開催されていた桜草展示で、

京の花衣等と一緒に頂いた品です」と説明を受けましたが、

2012年05月15日『#71と#2、紫雲の望は同品』で紹介しましたように、

紫雲の望は絞り竜田の紅無地でした。

日本桜草総銘鑑にも品種名が載っていませんので、

札の取り間違え等による誤記などが要因で生じた品種名であり

紫雲の望という品種は存在しないのだと私は勝手に解釈しましたが、

先日ネット上に紫雲の望をみつけ、大変驚きました。

早速尋ねてみますと、大阪の花友から2年前に譲ってもらったとのこと。

残念ながら譲渡された方の入手先までは判らなかったのですが

大阪方面に、紫雲の望は伝わっているようです。

鳥居恒夫氏風に解釈すると、

絞りが無地になれば価値がない花なのかもしれませんが、

花を見れば絞り竜田の紅無地と判別可能ですし、

せっかく紫雲の望という品種名が附随しているので、

子細が判明するまで紫雲の望として栽培していこうと思います。

2012年12月09日

桃源境

植え替えも大変でしたが、Blogに載せる画像整理にも苦労しており、

過去の掲載記事とチェックしながら作業を進めています。

その作業中、同定できなかった#42初桜と

浪華さくらそう会の山原会長からいただいた中村長次郎作出『桃源境』の花容が、

非常に似ていることに気づきました。

鳥居恒夫著『色分け花図鑑 桜草』を取り出して『桃源境』の項を見てみますと、

なんと花容が違うではありませんか。どういうこと???

悩んでいても仕方ないので、畏れ多かったのですが

失礼を承知で画像を添えて山原さんに問い合わせてみました。

ほどなくして返信をいただきましたので、紹介します。

--------------------------------------------

私が送った桃源境はまさしく中村長次郎氏のものに間違いありません。

「境」字は時々誤って「郷」になってしまいますが、同じものです。

初桜と似ていますが、桃源境の方の裏の色は濃い桃色で、

初桜の方は桃源境ほど濃くはありません。

色の違いで判断して下さい。さらに桃源境の方が輪形は大きいです。

--------------------------------------------

なるほど。だとすると#42初桜は桃源境に似てますから、初桜で当っているようです。

そうなると、鳥恒夫氏が世話人代表を務めている東京の さくらそう会公認の桃源境は、何物なのでしょう?

さくらそう会のネット上の画像では誤って「郷」になっていますが、

鳥居恒夫著『色分け花図鑑 桜草』では正しく『中村長次郎氏作出 桃源境』と載っていますので

「我が さくらそう会では、この花を『桃源境』と呼ぶ。」という常套手段ではないようですが、

『春の雪』『丹頂』の件といい、東京の さくらそう会の見解を伺いたいものです。

2012年09月14日

カテゴリマスター

ジャンル別にカテゴリが分かれていて、カテゴリマスターという称号の人が桜草に関する質問に答えているのだが、

これが実に酷いので紹介しておきます。

鳥居恒夫氏のような老害というべき人物を野放ししておく愛好会が存在するように、

年輩者は先人を尊ぶ姿勢が強過ぎて、真実より肩書きを重んじるようです。

パンダという名称が乗っ取られてレッサーパンダが生まれたように

このままではプリムラに桜草が乗っ取られてしまいそう。

桜草を広く認識してもらうためにも、桜草愛好者としては見過ごせない事態になっています。

まずは同一人物三年連続三連発。

9月7日に葉が有る事を、おかしいと思わないのですかね。

4月4日に満開であることを、おかしいと思わないのですかね。

花の見分けもつかないばかりか、他の回答者にも判断できない者がいますが

ズバリ指摘された回答者がいるというのに、カテゴリマスター様さまでベストアンサーに選ばれています。

「鳥居恒夫さんが書いているんだから間違いない。若造は余計なこと言うな!」

という、東京のさくらそう会の会員みたいなもんですかね。

別のカテゴリマスターも、3月23日で満開であることをおかしいと思わず、いい加減なこと言ってます。

正しい指摘をされる回答者がいても、カテゴリマスター様さまでベストアンサーに選ばれているので怖くなります。

ちゃんと判別できるカテゴリマスターも存在するようですが

3月25日に開花する桜草は存在しないと指摘すればいいのに、自身で栽培してないから気づけないのですかね。

2012年02月25日

横浜市小机産の白

横浜市小机産の桜草の白を見つけました。

横浜市小机とは日産スタジアムが在る場所で、

日産スタジアムでは「サクラソウ自生地復活プロジェクト」をつくり、

鶴見川流域の野生種、小机、中山の名のついた桜草を

横浜さくらそう会が協力しながら栽培しています。

私はそれを知ってましたから、横浜市小机産の桜草に白は無いはずなんです。

そこで、横浜さくらそう会の三宅さんに尋ねてみました。

結論から言いますと「横浜には白の記録はいっさいありません。」とのことでした。

「サクラソウ自生地復活プロジェクト」では、小机、中山産以外にも

園芸種などが多く植えられており、筑波大に遺伝子分析を依頼。

結果、白花は小机の赤とは別物で、血統の濃い埼玉上尾産と解ったそうです。

埼玉さくらそう会には昔横浜さくらそう会のSさんが小机の苗を送っており

上尾の白と取り違えた可能性があります。とのことでした。

野生品種の誤りは、『山形』『由利浜』のように、新規に発生しているようです。

『山形白』『由利浜白』まで発生していなかったのは幸いですが、『仙台』は存在しない状況で

例の『仙台白』の信憑性は経緯を公表してもらわない限り判りませんけど、どうなんでしょうかね。